| Titel: | Feuerspritze von Varlet in Paris. |

| Fundstelle: | Band 162, Jahrgang 1861, Nr. XXXII., S. 106 |

| Download: | XML |

XXXII.

Feuerspritze von Varlet in Paris.

Aus Armengaud's Génie industriel, August 1861, S.

108.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

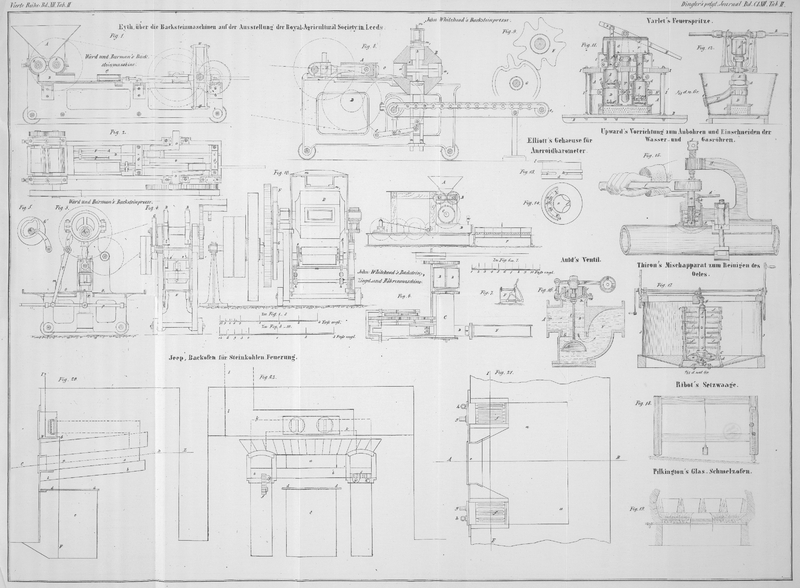

Varlet's Feuerspritze.

Bei den zum Heben von Flüssigkeiten gebräuchlichen Apparaten wird die Beförderung

nach dem Windkasten meistens durch den Druck des Kolbens auf die Flüssigkeit

bewirkt, die alsdann nach den Ausflußröhren strömt und dabei mehr oder wenig Umwege

machen muß, in Folge deren ein Theil der Kraft unnöthig absorbirt und der Effect

also verringert wird.

Der Erfinder suchte diese Ursache von Kraftverlust nach Möglichkeit zu vermindern,

indem er besondere Einrichtungen anbrachte; er bedient sich nämlich bei seinen

Feuerspritzen des Kolbens selbst als hebenden Mittels für die Flüssigkeit, wodurch

weniger Umwege für dieselbe nothwendig werden.

Die Figuren 11

und 12

stellen die so verbesserte Spritze im Längendurchschnitt und Seitenaufriß dar.

Das kupferne Gefäß A ist auf der hölzernen Bodenplatte

B befestigt, welche entweder auf einen Wagen gesetzt

oder mittelst Ringen und Stangen getragen wird.

In dem Gefäß befindet sich ein hohler hölzerner Fuß C mit

darauf liegender Metallplatte c, auf welcher der

Pumpenkörper steht. In der Wand des als Saugreservoir dienenden Fußes sind

Sieblöcher angebracht.

Die beiden metallenen Pumpenkörper D stehen mit dem

Reservoir C durch Saugventile f in Verbindung, welche sich in den Querführungen o senkrecht bewegen. Die Festigkeit der Pumpenkörper wird durch die

Streben D' bewirkt.

In dem Cylinder bewegen sich die hohlen Kolben E mit den

Druckventilen F, welche an ihrem unteren Ende in

ähnlicher Weise wie die Ventile F angebracht sind. Der

Schluß der Pumpenkörper wird durch den Ansatz der eine Art Stopfbüchse bildenden

Ringe d bewirkt. Der obere Theil der Kolben E' stellt das Steigerohr dar und mündet in den

Windkessel G, der aus Metall construirt und von den

Trägern l gehalten ist; die Enden dieser Träger sind an

der Platte I angeschraubt, welche mittelst der Säulen

I'' mit der Hauptplatte B verbunden ist. Die Oeffnungen am Boden der Windkammer G sind

mit den angeschraubten Mundstücken g, h versehen, welche

als Führung für die Röhren E' dienen und den Verschluß

des Windkessels bilden.

Zum Zweck der Auf- und Niederbewegung sind die Kolben mit den Bändern m versehen, durch welche eiserne Bolzen gehen, mittelst

deren sie an den Stangen p hängen. Der Balancier B der Spritze vermittelt auf diese Weise die Bewegung;

die verticale Richtung derselben ist durch die doppelte Führung der Kolben bedingt.

Der Ausfluß des Wassers geschieht durch das Rohr T in

der Mitte des Bodens von G. Dasselbe geht nach unten und

durch die Wand des kupfernen Behälters; es endigt in eine Schraube zum Ansetzen des

Spritzenschlauches.

Tafeln