| Titel: | Backofen für Steinkohlenfeuerung und Knetmaschine für Brodteig aus geschrotenem Korn, wie solches am Rhein und in Westphalen angewendet wird; mitgetheilt von W. Jeep, Ingenieur in Cöln. |

| Autor: | W. Jeep |

| Fundstelle: | Band 162, Jahrgang 1861, Nr. XXXVI., S. 111 |

| Download: | XML |

XXXVI.

Backofen für Steinkohlenfeuerung und Knetmaschine

für Brodteig aus geschrotenem Korn, wie solches am Rhein und in Westphalen angewendet

wird; mitgetheilt von W. Jeep,

Ingenieur in Cöln.

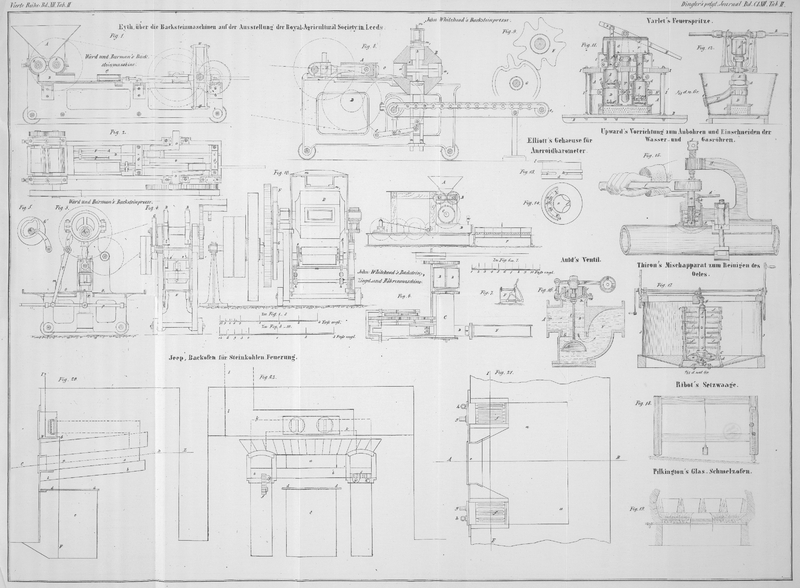

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Jeep, Beschreibung eines Backofens für

Steinkohlenfeuerung.

In den meisten Gegenden Deutschlands, und namentlich in den flacheren Theilen

desselben, hat das Holz schon seit lange einen Preis angenommen, der die Anwendung

desselben bei gewerblichen Unternehmungen fast unmöglich macht.

Eines der hauptsächlichsten Gewerbe, die Bäckerei, ist bei der älteren Einrichtung

der Oefen ausschließlich auf Holzfeuerung angewiesen, was jedenfalls dazu beiträgt,

daß die Preise des Brodes stets höher werden und dasselbe im Vergleich mit anderen

Nahrungsmitteln unverhältnißmäßig theuer ist.

Es kann nun allerdings nicht geläugnet werden, daß von Technikern und industriellen

Bäckern bereits Backöfen construirt und ausgeführt sind, bei denen die Steinkohlen

oder Kohks das Brennmaterial bilden, und welche deßhalb, wenn sie einmal eingerichtet und

aufgestellt sind, gegen die alten mit Holz zu heizenden Oefen, in Bezug auf

Feuerungskosten bedeutende Vortheile bieten, daher aus diesem Grunde und weil auch

ihre sonstige Unterhaltung wenig kostet, zu empfehlen sind. Dieselben kosten aber

leider bei ihrer Anschaffung zu viel und sind deßhalb für die meisten Bäcker nicht

brauchbar, weil dieselben nicht die Capitalien aufbringen können, welche zur

Anschaffung eines solchen Ofens erforderlich sind, weßhalb durch derartige Oefen dem

Bedürfniß nicht abgeholfen ist.

Ein neuer Ofen, welcher bei seiner Anschaffung und Erbauung nur sehr wenig mehr

kostet, als einer von den alten Holzheizungsöfen, ist seit einiger Zeit in dem

nördlichen Theil der Rheinprovinz, in Belgien und Holland verbreitet. Derselbe wurde

von den Gebrüdern Wansleben, Maschinenfabrikanten und

Eisengießerei-Besitzer in Crefeld, mit zu Ratheziehung eines Bäckers construirt und

weil dessen Zweckmäßigkeit selbst für die kleinsten Bäckereien in die Augen fiel und

erkannt wurde, verschaffte sich derselbe ziemlich rasch eine Verbreitung, wie

dieselbe noch bei keinem anderen derartigen Ofen erzielt worden ist.

Weil dieser Ofen sich nun als durchaus praktisch erwiesen hat und die Vortheile

welche er bietet, sehr bedeutend sind, verdient derselbe eine Verbreitung über alle

Gegenden, welche die Steinkohlen billiger haben können als das Holz, und um dazu

beizutragen, läßt der Verfasser mit Erlaubniß der HHrn. Wansleben nachfolgend eine Beschreibung desselben folgen.

Es ist jedenfalls ein Hauptfehler anderer Backöfen für Steinkohlenfeuerung gewesen,

daß dieselben entweder mit ununterbrochener Feuerung wirken sollten, aber so

eingerichtet waren, daß die Feuerung unterbrochen wurde, aber nicht in demselben

Raume befindlich war, in welchem das Brod gebacken wurde, sondern unter der

Bodenplatte des Backraumes brannte und durch vielfache Züge den Ofen von außen

erwärmte. Durch solche Einrichtungen mußte aber entweder sehr viel Kohle verbrannt

werden ehe der Ofen warm wurde, wenn derselbe aus Steinen gefertigt war, oder es

konnte keine gleichmäßige Hitze erhalten werden, wenn der Backraum aus Eisen

bestand. Jedenfalls ist auch ein eiserner Backraum sehr dem Verderben ausgesetzt und

das Backwerk nicht so gut zu erzielen als bei einem gemauerten, weil die Hitze zu

ungleichmäßig fortgepflanzt wird und der Ofen an den Stellen welche dem Feuer

zunächst liegen, stets wärmer seyn wird, als an den entfernteren. Deßhalb wird jeder

Bäcker von vorn herein eine Abneigung gegen eiserne Backräume haben und sogar häufig

erklären, dieselben könnten gar nicht gebraucht werden. Man ist deßhalb gezwungen,

die Backöfen bis auf Weiteres zu mauern und dann sind die mit außen befindlicher

Feuerung angelegten Backöfen nur da zu gebrauchen, wo fortwährend gebacken, also der

Ofen nicht kalt wird, oder was dasselbe heißt, in den allerwenigsten Fällen.

Die HHrn. Wansleben haben nun ihren Backofen mit

unterbrochener Feuerung im Inneren des Backraumes angebracht und sich in keiner

Weise durch die gemachten Einwendungen, der Schwalg der Kohlen schade dem Gebäck,

abhalten lassen einen solchen auszuführen und gefunden, daß dieser Schwalg gar

keinen schädlichen Einfluß hervorbringt; überdieß haben verschiedene Aerzte und

Chemiker nach genauen Untersuchungen erklärt, daß durchaus keine schädlichen Stoffe

in dem Brode enthalten seyen, die ihren Ursprung in der Steinkohlenfeuerung haben

könnten, und der mehrjährige Genuß solchen Brodes hat auch keinen einzigen Fall

gezeigt, wo Unwohlseyn oder gar Krankheiten durch den Genuß des auf erwähnte Weise

gebackenen Brodes erfolgt wären.

In den beigegebenen Abbildungen ist der Backofen in den verschiedenen Schnitten

dargestellt; Fig.

20 stellt den Durchschnitt vertical durch die Mitte des ganzen Ofens nach

der Linie AB dar; Fig. 21 ist der

horizontale Schnitt durch den Backraum nach der Linie CDE; Fig.

22 endlich ist ein verticaler Schnitt nach der Linie FGHI.

Es ist a der Backraum, d.h. derjenige Raum des Ofens, in

welchem das Brod gebacken wird. Derselbe ist unten durch die Platte b begrenzt, auf welche das Brod und sonstige Backwerk

während des Backens gelegt wird. Dieselbe ist aus feuerfestem Sandstein in Stärke

und Güte wie zu gewöhnlichen Backöfen zu nehmen. An den Seiten und oben ist der

Backraum a durch ein aus feuerfesten Sand- oder anderen

Steinen gebildetes Mauerwerk resp. Gewölbe eingeschlossen. Dieses Mauerwerk ist von

gewöhnlichem Ziegelsteinmauerwerk umgeben und zwar in nicht zu geringer Stärke, um

den Backraum vor Abkühlung so viel als thunlich zu bewahren. Auch unter der

Bodenplatte b ist zu diesem Zweck eine Lage gemauert,

welche über dem zur Aufbewahrung der Kohlen dienenden Raum c durch die gußeiserne Platte d, d gehalten

wird.

Ferner ist e das Mundloch des Ofens oder des Backraumes,

welches durch eine möglichst luftdicht schließende Thür, die zweckmäßig mit

feuerfestem Thon ausgefüllt ist, verschlossen werden kann.

Seitwärts von diesem Mundloche sind die Roste f, f

angeordnet, welche in Oeffnungen des Bodensteines liegen und im Verhältniß zu der

Größe des Ofens ziemlich klein sind. Die Roste sind aus einem Stück gegossen und um

einen Zapfen oder eine Achse g drehbar, damit jeden

Augenblick das auf ihnen befindliche Feuer in die Aschenfälle gestürzt werden kann.

Damit der Rost, wenn Feuer auf demselben brennen soll, in der erforderlichen horizontalen Lage

erhalten werden kann, ist der Stift h vorhanden, welcher

an der dem Zapfen g entgegengesetzten Seite unter den

Rost geschoben wird. In Fig. 22 ist der Rost an

der linken Seite des Ofens im aufgeschlagenen Zustand gezeichnet, daß also das Feuer

herabfallen würde, während der andere in einer Lage gezeichnet wurde, welche

derselbe haben müßte, wenn das Feuer darauf brennen soll.

Die Feuerungsräume, d.h. diejenigen Theile des Ofens, welche die Roste begrenzen und

überdecken, sind aus Gußeisen gefertigt. Es wurde dieses Material dazu gewählt, weil

die vorkommenden Reparaturen schnell und leicht ausgeführt werden können, was

durchaus nöthig ist, damit der Bäcker dadurch nicht lange aufgehalten wird. Wären

diese Theile von Mauerwerk, so würden sie schwerlich länger halten und die

vorkommenden Reparaturen stets lange Zeit beanspruchen, weil erstens der Ofen ganz

kalt seyn müßte, ehe etwas daran gethan werden könnte, und dann nach erfolgter

Erneuerung der schadhaft gewordenen Theile ein langsames Trocknen erforderlich wäre.

Bei Gußeisen kann aber ein ganzer Feuerraum, ohne daß der Ofen ganz kalt zu seyn

braucht, in Zeit von 1 bis 2 Stunden bequem eingesetzt werden.

Das Feuer, welches auf den Rosten brennt, erstreckt sich nun von diesen durch den

ganzen Backraum a, a gelangt dann durch die mit

punktirten Linien angegebenen Züge, welche oberhalb des Gewölbes hinziehen, in den

Fuchs k und hernach durch den Schornstein l, l in das Freie. Die Züge tragen an ihren Mündungen

eiserne Ansätze, welche durch Blechkapseln beliebig verschlossen werden können.

Damit der Bäcker zu denselben kommen kann, ist der Fuchs oder der Zug nach dem

Schornstein an der betreffenden Stelle mit einer eisernen Wandung versehen, in

welcher eine Thür befindlich ist.

Die Aschenfälle unter den Rosten müssen durch möglichst dicht schließende Thüren von

der äußeren Luft abgeschlossen werden können, damit diese nicht in den Ofen treten

kann, wenn das Feuer nicht mehr brennt, weil dadurch eine rasche Abkühlung des

Inneren des Ofens erfolgen würde.

Nachdem nun der Backofen durch das Feuer auf den Rosten in der gehörigen Weise

erwärmt ist, werden die letzteren umgekippt und das Feuer in den Aschenfall

geworfen, von wo es entfernt und dann die Thüren der Aschenfälle geschlossen werden.

Bald darauf, nachdem der etwa in dem Ofen befindliche Schwalg in den Schornstein

entwichen ist, werden die oben erwähnten Klappen oder Kapseln auf die Züge, welche

die Verbrennungsgase fortführen, gesetzt und der so von allen Seiten verschlossene

Ofen ist für die Manipulation des Backens vorgerichtet.

Bei der Anlage ist darauf zu sehen, daß die Züge, welche nach dem Schornstein führen,

nicht zu groß werden, weil sonst das Feuer zu schnell durch den Backraum ziehen

würde, und dieser nicht hinreichend erwärmt werden könnte, ohne unnöthig viel Kohlen

aufzuwenden. Das Feuer muß ein gedämpftes seyn, d.h. es muß auf dem Roste lebhaft

brennen, aber sich nicht schnell aus dem großen Raume des Backofens entfernen

können.

Hieran schließt der Verfasser noch die Beschreibung einer Brodknetmaschine, wie dieselbe in der genannten Maschinenfabrik ausgeführt

wird, und sich zum Kneten und Formen des aus geschrotenem Korn zu erzeugenden Brodes

als durchaus zweckmäßig bewiesen hat.

Wer die Bäckerei des geschrotenen Mehlbrodes gesehen hat, der wird wahrscheinlich

keine große Neigung haben, dasselbe zu essen. Es wird nämlich von den Bäckern nicht

wie in anderen Gegenden mit den Händen geknetet, sondern mit den Füßen. In einem

großen Troge, in welchem die verschiedenen zur Erzeugung des Teiges nöthigen Theile

gebracht sind, treten die Bäcker, zuweilen drei oder mehr herum, und bearbeiten den

Brodteig auf diese Weise. Es ist nun gerade nicht ganz delicat, wenn man sich denkt,

das essen zu müssen, worin andere Leute, wenn auch möglicher Weise mit gewaschenen

Füßen, herum gearbeitet haben, noch weniger anziehend wird aber der Genuß solchen

Brodes seyn, wenn dabei berücksichtigt wird, daß die Arbeit des Tretens gerade nicht

sehr leicht ist und die diese Arbeit verrichtenden Leute sehr bald anfangen zu

schwitzen. Da nun aber bisher noch keine Vorrichtung erfunden ist, welche die von

den tretenden Menschen ablaufende Flüssigkeit auffängt, so wird der Teig dadurch

verdünnt und gesalzen, zwar auf eine unappetitliche Weise und wenig, aber selbst das

Wenige ist gewiß im Stande den Genuß des Brodes zu verleiden, welches auf diese

Weise dargestellt ist.

Durch die höchst einfache Knetmaschine wird nun der oben erwähnte Uebelstand

vollkommen beseitigt und dem Bäcker Gelegenheit geboten, mit bedeutend weniger Mühe

sein Brod herzustellen, als er dieß auf die bisherige Weise kann.

Ein auf ein paar Füssen befestigter horizontal liegender Cylinder von Gußeisen ist an

einer Seite mit einem Bocke versehen, durch welchen eine Welle gesteckt ist. An dem

anderen Ende liegt die Welle in einem vorgeschraubten Stege, so daß neben demselben

Oeffnungen bleiben, wie z.B. bei den Ziegelmaschinen, durch welche der Teig gehen

kann. Vor diesem Stege, mit dem Cylinder verbunden, befindet sich ein conischer

Ansatz aus Blech gefertigt, welcher sich auf den dem Querschnitt des Brodes

entsprechenden Durchmesser zusammenzieht. Der Teig muß dann durch diesen Ansatz gehen und

kommt in der Stärke aus der Maschine, welche diesem entspricht, wird daselbst

abgeschnitten und bei Seite gelegt, um durch nachheriges Pressen eine viereckige

Form zu erhalten.

An den Seiten des Hauptcylinders entlang sind Schlitze angebracht, in welche Schienen

mit etwa 1 1/2 Zoll langen Messern gesteckt werden. Auf der Welle, welche oben

erwähnt wurde und durch den Cylinder geht, befinden sich ebenfalls Messer, welche so

geschliffen sind, daß sie von dem in der Maschine befindlichen Teige ein Stück

abschneiden, dieses nach dem Ausgange zudrücken, gleichzeitig aber in Verbindung mit

den seitlich angebrachten Messern zerreiben und dadurch untereinander kneten. Damit

nun dieß Abschneiden und Durcheinanderarbeiten allmählich durch den ganzen Cylinder

vor sich gehen kann, sind dieselben schraubenförmig auf der Welle vertheilt und zwar

so, daß sie ungefähr zwei Windungen beschreiben oder repräsentiren.

An dem dem Ausgange des Teiges entgegengesetzten Ende des Cylinders ist der

Einfalltrichter, in welchen das mit Wasser und Sauerteig vermischte Mehl gethan

wird. Die rotirende Bewegung der durchgehenden Messerwelle erfolgt durch irgend eine

Vorrichtung mittelst Räder und Riemen. Als zweckmäßig hierzu hat sich ein Laufrad

bewiesen, welches durch einen Esel oder durch ein Paar Lehrjungen in Bewegung

gesetzt wird.

Zur Bedienung der Maschine sind außer den treibenden Individuen zwei Mann

erforderlich, von denen der eine das gemischte Mehl in die Maschine bringt, während

der andere die aus derselben kommenden Brode abschneidet und weglegt. Beide haben

eine gar nicht anstrengende Arbeit und bewerkstelligen in Zeit von 1/2 Stunde das

besser, was sie sonst mit der größten Anstrengung in 2 Stunden kaum zu Stande

brachten. Die Maschine hat 28 bis 30 Messer auf der Welle, von denen jedes etwa 1/2

Zoll stark ist und 3/4 Zoll Zwischenraum zwischen sich und seinem Nachbar läßt. Der

Durchmesser des Hauptcylinders ist für die am Rhein üblichen Brodsorten etwa 7 1/2

bis 8 Zoll und die Welle macht mit den Messern 25 bis 30 Umdrehungen in der Minute.

Bei diesen Dimensionen und Geschwindigkeiten kann ein geübter Arbeiter gerade so

viel Brod abschneiden und fortlegen, als die Maschine liefert.

Es wird die Einrichtung solcher Maschinen wohl so weit als nöthig aus dem

Vorstehenden einleuchtend seyn, daher ich nur noch erwähne, daß die HHrn. Wansleben dieselben zu dem Preise von 120 Thaler

anfertigen und in Betrieb setzen.

Die Fabrication des Brodes auf die eben beschriebene Weise und die der Ziegelsteine

mit Maschinen ist sich sehr ähnlich, daher Jeder, welcher eine Ziegel- oder

Mörtelmaschine kennt, sich sehr leicht einen Begriff von der Knetmaschine machen

kann.

Tafeln