| Titel: | Ueber die Anwendung von Wasserdämpfen zur Entschwefelung von Kohks; vom Director Ihne in Burbach. |

| Fundstelle: | Band 162, Jahrgang 1861, Nr. LXI., S. 194 |

| Download: | XML |

LXI.

Ueber die Anwendung von Wasserdämpfen zur

Entschwefelung von Kohks; vom Director Ihne in Burbach.

Aus der berg- und hüttenmännischen Zeitung, 1861, Nr.

40.

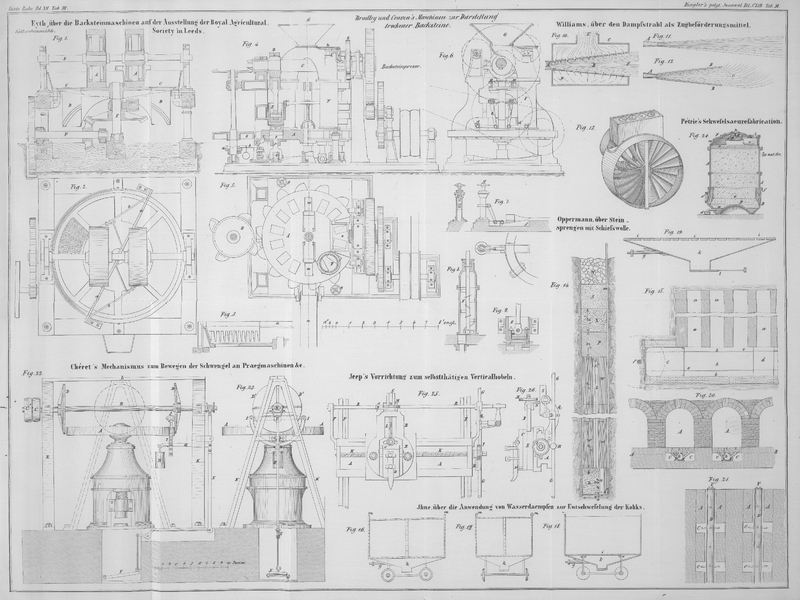

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Ihne, über die Anwendung von Wasserdämpfen.

Von verschiedenen Seiten ist in neuerer Zeit darauf aufmerksam gemacht worden, daß es

sehr zweckmäßig seyn dürfte, bei der Verkohkung von viel Schwefelkies enthaltenden

Steinkohlen – wie sie an vielen Orten in Schlesien

und Rheinland-Westphalen, sowie im übrigen Deutschland häufig genug vorkommen – Wasserdämpfe

in Anwendung zu bringen, wenn man möglichst schwefelfreie und also dem

Eisenschmelzprocesse in keiner Weise nachtheilige Kohks darstellen wolle. In Wales hat man, von der Nothwendigkeit getrieben, denn

auch zu diesem Zwecke eigene Verkohkungsöfen angewendet und dieselben mit einem

doppelten Boden versehen, durch deren oberen, der durchlöchert ist, die Wasserdämpfe

in den Verkohkungsraum einströmen und hier die Entschwefelung dadurch bewirken, daß

sie den Schwefel als Schwefelwasserstoff austreiben. Ein

paar Jahre früher hat auch schon Prof. Scheerer in

Freiberg derartige Versuche gemacht, die von sehr guten Resultaten begleitet gewesen

seyn sollen, doch ist mir etwas Näheres hierüber leider nicht bekannt geworden. Eine

deßfallsige Mahnung läßt aber dieser verdienstliche metallurgische Schriftsteller

schon in seinem vortrefflichen Lehrbuche der Metallurgie ergehen, indem er im IIten

Bande, S. 184 (nachdem er vorausgeschickt hat, daß, obgleich das Rösten der

Eisenerze mit Wasserdämpfen zwar ein sehr gutes und bequemes Entschwefelungsmittel

sey, sich aber trotzdem das weniger wirksame Mittel der Anwendung von Wasserdämpfen

im Hohofen selbst, in allen den Fällen empfehle, wo

derselbe mit einem mehr oder weniger schwefelhaltigen

Brennmaterial betrieben werde, weil durch den Einfluß des letzteren sich

trotz der Beschickung mit einem dampfgerösteten Eisensteine, immer wieder ein

schwefelhaltiges Roheisen erzeuge) sagt: „Doch käme hierbei noch in Frage,

ob es nicht – wenigstens bis zu einem gewissen Grade – ausführbar

sey, die zum Hohofenbetriebe angewendeten Kohks durch

Wasserdämpfe zu entschwefeln? Es ist eine alte

Erfahrung, daß sich bei dem Begießen mit Wasser der aus den Kohksöfen gezogenen

glühenden Kohks Schwefelwasserstoff entwickelt. Eine Anwendung von Wasserdämpfen

im Kohksofen selbst

würde viel wirksamer seyn; nur dürfte sie natürlich bloß während einer kurzen

Periode (vor dem Ausziehen der Kohks) stattfinden, da eine zu lange fortgesetzte

Einwirkung der Wasserdämpfe auf die glühenden Kohks eine beträchtliche

Gewichtsabnahme der letzteren zur Folge haben müßte.“

Es wäre zu verwundern gewesen, wenn diese Anregung einer für das Eisenhüttenwesen so

wichtigen Frage und von einem so tüchtigen Schriftsteller ausgehend ohne Folgen

geblieben wäre, zumal behufs anderweitiger Reinigung des Roheisens von seinem

Schwefelgehalte gar mannichfache und mitunter recht sonderbare Mittel in Vorschlag

und Anwendung gebracht wurden, und es sind vielmehr, wie ich schon Eingangs

andeutete, zu wiederholtenmalen Vorschläge und Versuche gemacht worden, den

Wasserdampf zur Entschwefelung der Kohks zu benutzen, von denen jedoch leider, mit

einziger Ausnahme der Waleser Oefen, bis jetzt noch keiner eine allgemeinere

Anwendung gefunden hat.

Die Dringlichkeit der Frage läßt sich aber auch nicht von der Hand weisen, und glaube

ich auch wohl, daß sich mancher Kohks darstellende oder consumirende Hüttenmann

schon damit beschäftigt hat, ebenso wie ich denke – oder besser, vor einiger

Zeit noch dachte –, daß die Anregung derselben von Seiten mehrerer

metallurgischen Schriftsteller, besonders aber Scheerer's

Worte, eine allgemein bekannte Sache ist, die jedem

Kohkshüttenmanne mehr oder weniger nahe getreten seyn muß. Doch, was letzteres

betrifft, so mußte es mich nicht wenig befremden, als ich vor Kurzem einige

bedeutende Kohksbrennereien besuchte, die recht schön gebrannte, aber leider stark

schwefelhaltige Kohks liefern, dort nicht nur gar keine Vorrichtungen zur Entfernung

des Schwefels anzutreffen (was man freilich aus manchen Gründen, besonders auch

deßhalb hingehen lassen kann, weil bisher noch keine überall anwendbare und leicht

herzustellende derartige Vorrichtung vorhanden war), und hören zu müssen, daß noch

gar keine Versuche zu diesem Zweck angestellt worden seyen, sondern auch mir von

mehreren Ingenieuren mit Achselzucken und Kopfschütteln sagen zu lassen:

„es kann ja doch nichts helfen! was sollen wir mit Wasserdämpfen im

Kohksofen thun?“

Ob aber wirklich ein Bedürfniß vorhanden, auf irgend eine Weise manchen Kohks den oft

beträchtlichen Schwefelgehalt zu entziehen, ist gar keine Frage, denn die häufigen

Klagen über ein schlechtes Kohksroheisen, welches rothbrüchiges Stabeisen liefert,

lassen sich nicht leicht übersehen oder der Hauptsache nach anders deuten; der

Grund, weßhalb man bis jetzt so wenig zu dem ausgezeichneten Abhülfemittel der

Zuleitung von Wasserdämpfen gegriffen hat, muß also jedenfalls ein anderer seyn, als der des

mangelnden Bedürfnisses.

Er scheint mir für Deutschland hauptsächlich in der überaus großen Mannichfaltigkeit

und Verschiedenheit der Oefen zu liegen, in denen Steinkohlenkohks gebrannt werden,

die sich zu einer Zuleitung von Wasserdämpfen zu der glühenden Kohksmasse fast alle

nicht eignen, welche aber, vor wenigen Jahren gewöhnlich erst neu erbaut, sich

meistens noch in einem zu guten baulichen Zustande befinden, als daß man sie sobald

abbrechen und mit anderen, für die Anwendung von Wasserdämpfen eingerichteten,

vertauschen möchte, und sich endlich auch nicht selten durch so gute allgemeine

Betriebsresultate auszeichnen, daß man es so leicht nicht wagt, diese Oefen durch

andere zu ersetzen, von deren gleich hoher Zweckmäßigkeit man noch nicht überzeugt

ist.

Weil man, nach den bisher laut gewordenen Vorschlägen stets eines neuen Ofens von besonderer Construction, überhaupt eines

sehr kostspieligen Apparates bedarf, so erklärt sich auch ziemlich leicht der

Umstand, daß bisher eigentlich noch sehr wenige Versuche mit der Anwendung von

Wasserdämpfen im Kohksofen gemacht worden sind, indem natürlicherweise sehr viele

Kohksbrennereibesitzer vor der Anlage neuer Oefen, überhaupt vor Anwendung einer

großen Geldsumme zu Versuchsmanipulationen zurückschrecken, die eine geringere Summe

gern auslegen würden, wenn mit derselben derartige Versuche anzustellen wären. Es

ist auch leider eine bekannte Thatsache und nicht selten ein starker Hemmschuh bei

technischen Verbesserungen, daß eine große Anzahl unserer begüterten Industriellen

zwar die größten Summen mit musterhaftem Gleichmuthe hinwirft, wenn es gilt ein

Unternehmen zu begründen, das schon von vielen Vorgängern gewagt und als

gewinnbringend erprobt worden ist, aber sich mit großer Zähigkeit sträubt, eine

gegen jene Summen ganz unbedeutende Ausgabe für irgend eine Betriebsverbesserung zu

machen, in der, so viel man weiß, noch kein Anderer mit Nutzen vorangegangen ist,

mag die Wissenschaft diesen letzteren auch noch so klar nachweisen.

Diese leidige Thatsache hat denn, wie so manches andere, auch wohl die Anlage solcher

Oefen, in denen durch Zuführung von Wasserdämpfen die Steinkohlenkohks schwefelfrei

dargestellt würden, in Verbindung mit der vorhin bemerkten berechtigten Sparsamkeit

mancher anderer Werksbesitzer, bis jetzt im Großen in Deutschland – oder

überhaupt auf dem Continente – noch nicht

zugelassen.

Meine Absicht beim Schreiben dieser Zeilen geht nun dahin, damit ein Paar

Vorrichtungen in die Praxis einzuführen, mittelst welcher man annähernd dieselben

Resultate erreicht, wie mit eigens zum Zweck der Dampfanwendung construirten

Oefen, ohne jedoch zu ihrer Herstellung bedeutende Kosten zu erfordern. Diese

Vorrichtungen lassen sich bei fast allen der in Deutschland

angewendeten und betriebenen Kohksöfen ohne sonderliche Mühe anbringen und

zwar in den bei Weitem meisten Fällen ohne eine mehr als ganz

kurze Betriebsunterbrechung der Oefen zu verursachen. Hierdurch dürfte

vielleicht eine allgemeinere Anwendung des Wasserdampfes beim Kohksbrennen angebahnt

werden, denn wenn man bei bestehenden Oefen mit leichter

Mühe und geringen Kosten die Einrichtung zum Entschwefeln der Kohks vermittelst

Wasserdampfes anbringen kann, so läßt sich denn doch wohl ohne Gefahr ein solcher

Versuch wagen, der dann gewiß zur vollständigen Annahme der Dampfanwendung führen

wird.

Die Figuren 15

bis 21 werden

die Art und Weise meiner Vorrichtungen versinnlichen. Bei solchen Oefen, an deren

Innerem gar keine Veränderungen vorgenommen werden sollen, oder dieses aus irgend

welchen Gründen nicht gut geschehen kann, wäre die

Einrichtung zu treffen, welche durch die Figuren 15 bis 19 dargestellt

wird.

Ich habe hier ein System von Retortenöfen, jeden Ofen von 20 Fuß Länge und 3 Fuß

Weite und mit zwei einander gegenüber liegenden Thüren in der Größe des lichten

Ofenquerschnittes angenommen; die Oefen werden durch eine Auspreßmaschine entleert.

An der dieser Maschine entgegengesetzten Seite der Ofenreihe ist eine Vertiefung

(ein Graben oder eine Rinne) ausgeworfen, welche die Länge der ganzen Ofenreihe

besitzt, eine lichte Breite von 6 Fuß und eine Tiefe von 7 Fuß hat. Dieser Graben

ist mit Bruch- oder Ziegelsteinen ausgemauert, wobei zu bemerken ist, daß die eine,

den Oefen zugekehrte, Seitenwand des Grabens durch die Fundamentirungs- oder

Trockenlegungsgewölbe der Oefen, welche bis auf einige Luftcirculationsöffnungen

zugemauert sind, gebildet wird, oder doch gebildet werden kann. Auf dem Boden dieser

Rinne b,

Fig. 15,

liegt eine Schienenbahn e, e, auf welcher der Wagen c hin und her gefahren werden kann. Letzterer ist aus

starkem Eisenblech gefertigt und wird seine Construction durch die Figuren 16 bis 19

verdeutlicht.

Fig. 16 ist

eine äußere Seitenansicht des Wagens,

Fig. 17 ist

eine äußere Kopfansicht desselben,

Fig. 18 ist

ein Längendurchschnitt desselben,

Fig. 19 ist

ein Schnitt in doppelter Größe von dem Boden und Unterkasten des Wagens, ohne Räder

und Gestell.

Der Wagen besteht also aus einem rechtwinkeligen Kasten aus starkem Eisenblech mit

Verstärkungsschienen von Flacheisen und Winkelschienen in den inneren Ecken, aus einem

einfachen Gestelle von kantigen Eisenstäben, welches diesen Kasten mit den beiden

Achsen von Rundeisen verbindet und aus einem spitzkastenartigen Unterkasten von

Eisenblech, der an den aus einer starken durchlöcherten Eisenplatte bestehenden

Boden des Wagenkastens angenietet ist.

Der conische Unterkasten k läuft nach unten nicht ganz

spitz zu, sondern bildet hier, unter der Mitte des Wagenbodens, wieder ein

rechtwinkeliges Kästchen, das durch den Schieber l nach

unten geschlossen ist. In diesen, sich nach allen Seiten hin bis auf das kleine

rechtwinkelige Kästchen verjüngenden Unterkasten mündet ein Rohr g, welches durch eine Flantsche an der einen schrägen

Wand befestigt ist.

Der Gebrauch des Wagens ist nun folgender: Wenn ein Ofen gaar ist und entleert werden

soll, so wird der Wagen vor die Thüre desselben gefahren und die Kohksmasse auf die

gewöhnliche Weise herausgepreßt, wobei ein Arbeiter, neben dem Wagen auf der Mauer

des Grabens stehend, mit einem Rechen oder Kies die Kohks in dem Wagenraume

auseinander zieht. Während dieser Zeit hat ein anderer Arbeiter an das Rohrstück g ein anderes Rohr angeschraubt, welches mit einem

Dampfkessel oder größerem Dampfrohre in Verbindung steht. Auf diese Weise wird,

sobald die Kohks sich in dem Wagen befinden, der Unterkasten mit Wasserdampf

gefüllt, der durch den mit einer großen Anzahl von Löchern versehenen Boden des

Wagenkastens in die Höhe und durch die glühende Kohksmasse hinaufsteigt.

Hierbei findet eine Zersetzung des Schwefeleisens und Bildung von Schwefelwasserstoff

statt, die zwar nicht ganz so beträchtlich ist, als wenn der Wasserdampf den Kohks

im Ofen selbst zugeführt wird, aber doch den

Schwefelgehalt der Kohks um ein Bedeutendes vermindert, so daß der geringe Rückstand

an Schwefel für die meisten technischen Zwecke nicht mehr schaden möchte.

Von oben her wird, nachdem man den Dampf eine kurze Zeit hat wirken lassen, durch

eine Brause die Kohksmasse mit Wasser abgelöscht, wie es auch bisher gewöhnlich

geschieht. Durch das Ablöschen, sowie durch das vorhergegangene Gleichziehen etc.

ist es dann nicht zu vermeiden, daß durch die in dem Wagenboden sich befindenden

Oeffnungen kleine Kohksstückchen und Lösche in den Unterkasten fallen, daher hat

dieser die angegebene Form. Auf den inneren Wänden des Kastens bleibt nichts liegen

und die Oeffnungen des Wagenbodens können sich wegen ihrer conischen Gestalt auch

nicht verstopfen. Alle Kohksstücke und Lösche, die zu den Löchern hereinfallen,

sammeln sich in dem viereckigen Kästchen, aus dem sie durch zeitweiliges Ziehen des

Schiebers entfernt werden; ebenfalls fließt hier das Wasser ab, welches theils durch

Condensation der Dämpfe, zumeist aber durch das Ablöschen der Kohks, in den

Dampfkasten gelangt ist. Zum weiteren Abführen dieses Wassers dient eine in der

Sohle des ausgemauerten Grabens angebrachte Rösche. Wenn man den Dampf abgestellt

hat, wird das Zuleitungsrohr wieder abgeschraubt und, nachdem auch die Ablöschung

geschehen ist, schiebt man den Wagen an das eine Ende der Vertiefung, an den Punkt,

wo er in der Zeichnung steht.

Hier steht auf dem Mauerwerk ein Krahn, angedeutet durch f in Fig.

15, von dessen Arm, an einer über eine Rolle laufenden Kette, ein starker

Kreuzbügel niederhängt, dessen vier Enden in Haken ausgebogen sind, die in die vier

Augen m, m des Wagens eingreifen. Die Bügel sind deßhalb

statt Ketten oder Drahtseilen gewählt, weil so der Wagen beim Aufheben nicht

zusammengedrückt wird und sich ungleich besser hält.

Ein Paar Mann an der Kurbel des Krahnes heben den mit Kohks gefüllten Wagen auf das

Niveau der Ofensohle, wo er, ebenfalls auf einem Schienenwege gehend, nach dem

Magazine geschafft und dort entladen wird.

Zur leichteren Entleerung des Wagens kann derselbe zum Umkippen eingerichtet, oder

auch an seinem einen Kopfende mit einer Thüre versehen seyn.

Für die Arbeiten, welche von Zeit zu Zeit an und vor den Oefen ausgeführt werden

müssen, und die durch die stets offenstehende Vertiefung vor der Hinterseite der

Ofenreihe wesentlich behindert werden möchten, ist die Brücke d angebracht. Diese besteht aus einer Gußplatte von 6 Fuß Länge und 4 1/2

Fuß Breite, die ein hohes, aber ganz einfach construirtes eisernes Untergestell und

vier kleine Räder besitzt, so daß sie jedesmal leicht vor denjenigen Ofen gefahren

werden kann, vor dem, oder an dem irgend welche Arbeiten verrichtet werden

sollen.

Die durch Anwendung der in Rede stehenden Vorrichtung bedingt werdenden Arbeiten sind

gering und sehr leicht auszuführen, es ist nur das Eine zu beobachten, daß nie mehr

als ein Ofen auf einmal gaar wird, doch richtet man ja

auch bisher den Betrieb gewöhnlich so ein, daß nicht mehrere Oefen zugleich zur

Gaare kommen, sondern zur Erleichterung der Bedienung immer in kleinen

Zwischenräumen nach einander ausgepreßt oder ausgezogen werden.

Was die Beschaffung des hierzu nöthigen geringen Quantums Wasserdampf betrifft, so

nehme ich an, daß sich noch auf sehr vielen Oefen, bei denen diese Vorrichtung zur

Anwendung kommen könnte, aus den in den Kohksöfen entwickelten brennbaren Gasen

geheizte Dampfkessel befinden; da wo diese, meistens nicht sehr ökonomische,

Dampfentwicklung aber nicht stattfindet, da ist doch wohl ein anderweitiger

Dampfentwickler oder ein Dampfrohr in der Nähe, besonders da die Kohksöfen sich

gewöhnlich auf Hüttenwerken oder mit Dampfmaschinen versehenen Gruben befinden. Es

würde sich übrigens aber im schlimmsten Falle auch rentiren, wenn ein besonderer

kleiner Dampfentwickler mit eigener Feuerung eingerichtet würde, um die

erforderlichen wenigen Dämpfe zu liefern. Wo sich Kessel über den Kohksöfen

befinden, da kann die Dampfzuleitung ganz in derselben Weise stattfinden, wie bei

den bekannten Auspreßmaschinen.

Man kann die Wasserdämpfe so lange auf die in dem Wagen befindliche glühende

Kohksmasse einwirken lassen, als der Geruch bekundet, daß noch Schwefelwasserstoff

entwickelt wird und aus den Kohks aufsteigt. Aengstlich braucht man dabei natürlich

nicht zu seyn, ein klein wenig Zuviel schadet nicht, und

was allenfalls, ehe man die Zeit zum Ablassen der Dämpfe genau kennt, durch eine zu

lange Einwirkung derselben schon abgelöscht werden möchte, kann man dann durch

geringeres Wirkenlassen der Wasserbrause wieder ausgleichen.

Die Anlagekosten dieses Apparates zum Entschwefeln der Kohks sind nicht sehr

bedeutend und die Unterhaltungskosten desselben nur sehr gering; die ausgemauerte

rinnenartige Vertiefung vor der Ofenreihe kann ein Menschenalter überdauern, ehe

eine Ausbesserung nöthig wird, die Brücke wie der Wagen sind äußerst dauerhaft und

dabei billig in der Herstellung. Meistens wird ein einziger Wagen genügen, bei einer

sehr großen Ofenreihe kann aber auch noch ein zweiter hinzukommen, so daß einer

derselben immer auf dem Wege zum Kohksmagazine (Schuppen oder Platz) sich befindet,

während der andere wieder gefüllt wird.

Der Graben, in welchem der Wagen läuft, muß natürlich ein wenig länger seyn, als die

Ofenreihe, jedoch braucht dieß nur so viel zu seyn, daß, wenn der Wagen an das Ende

der Vertiefung geschoben worden ist, an dem der Krahn zum Aufziehen des Wagens

steht, man dann bei etwaigen gleichzeitigen Arbeiten an dem zunächst liegenden Ofen

(dem ersten oder letzten der

Reihe, je nach dem Ende an welchem der Krahn steht), auch die Brücke noch vor

denselben – neben den Wagen – fahren kann, ohne daß Eine das Andere

hindert. Zuweilen mag aber auch das natürliche Terrain dieser Einrichtung noch in

der Weise günstig seyn, daß die Kohksöfen sich auf einer höheren Sohle befinden, wie der Platz oder die Magazine, an welchen die

Kohks ausgeladen werden sollen, wo dann selbstredend der Krahn zum Emporziehen der

gefüllten Wagen wegfallen kann. Das durch die im Boden des Grabens angelegte Rösche

abfließende Wasser kann, wo dieß vortheilhaft erscheint, mit leichter Mühe in einer

Cisterne angesammelt

und aus derselben durch eine Pumpe zu Tage gehoben und wieder zu anderweitigen

Zwecken benutzt werden.

Es liegt auf der Hand, daß diese meine Vorrichtung zum Entschwefeln der Kohks sich

ganz besonders zur Anwendung bei denjenigen Oefen empfiehlt, die eine rectanguläre

Grundfläche und zwei einander gegenüber liegende Thüröffnungen von gleichem

Querschnitte, wie der lichte Ofenraum, besitzen, also durch eine Auspreßmaschine in

der möglich kürzesten Zeit entleert werden können.

Solcher Kohksöfen sind in Deutschland gegenwärtig eine sehr große Menge in Gebrauch,

und werden sich auch voraussichtlich noch lange Zeit darin erhalten; dazu gehören

die Fabry'schen, François'schen, Haldy'schen und Smet'schen Oefen, die wir über ganz Deutschland

zerstreut, auf vielen Eisenhüttenwerken und Kohlengruben angewendet finden.

Wenn sich hierfür die hier vorgeschlagene Einrichtung aber auch ganz besonders

eignet, so schließt ihre Anwendung doch auch viele andere Ofenarten nicht aus, wie

ich noch kurz nachweisen, oder vielmehr andeuten will.

Die alten Belgischen, die Schaumburger, Harburger, Niederschlesischen und andere Kohksöfen mit

kreisrunder, elliptischer, trapezoidischer und birnförmiger Grundfläche und nur einer Thüröffnung, aus denen die gaaren Kohks mit

eisernen Rechen, Haken und Kiesen ausgezogen werden, brauchen nur so rasch wie

möglich auf diese Weise entleert zu werden, um die Anwendung meiner

Entschwefelungsvorrichtung auch bei ihnen zuzulassen. Wenn das Ausziehen der Kohks

auf die rascheste Weise geschieht, so fallen sie auch hier noch heiß genug in den

untenstehenden Wagen, um von den aus dem Boden desselben hervortretenden

Wasserdämpfen durchdrungen und möglichst entschwefelt zu werden. Wo die Entleerung

nun gar stattfindet, wie bei den Wittenberger Oefen, die

zwar eine vielseitige Grundfläche, aber auch nur eine Thüre haben, bei denen jedoch

das Ziehen der Kohks auf einmal durch einen einzigen

großen Rechen, der mit der Beschickung auf den Boden des Ofens gebracht wurde,

geschieht, da kann man die vorgeschlagene Einrichtung um so eher und fast eben so

gut, wie bei den Auspreßöfen anwenden. Sie ist ebenfalls zulässig bei manchen gekuppelten Oefen, sogar bei den Frommont'schen, nur wären hier zwei gemauerte Gerinne, zwei Wagen und zwei

Brücken erforderlich, da bei den nach diesem Principe erbauten Ofensystemen die

zusammengehörigen Oefen übereinander liegen und der eine derselben auf der einen,

der andere auf der entgegengesetzten Seite mit einer Thüre versehen ist. Die an

einer Längenseite der Ofenreihe angebrachte Terrasse zur Erleichterung der Bedienung

der oberen Ofenreihe wird etwas breiter gemacht wie bisher und enthält an ihrer, den

Oefen zugekehrten Seite

das eine Gerinne für den zur Aufnahme der Kohks bestimmten Wagen im Niveau der

Ofensohle; an der anderen Seite der Ofenreihe ist das Gerinne vertieft, wie bei den

Auspreßöfen.

Wo man vielleicht die Dubochet'schen (Pauwel'schen) Oefen ohne den

ebenso kostspieligen als überflüssigen Kühlraum, der wohl

geradezu schädlich genannt werden kann, weil in ihm auch nicht einmal diejenige

Reduction des Schwefelgehalts der Kohks stattfindet, welche durch das gewöhnliche

Ablöschen mit Wasser vermittelst einer Brause als Nebenzweck erreicht wird und das

schönere Aussehen der Kohks ein zu ungenügendes Aequivalent für ihre verminderte

Brauchbarkeit zum Eisenhüttenbetriebe ist, anwenden sollte, da kann man dann auch

die Entschwefelung in dem von mir vorgeschlagenen Wagen sehr gut ausführen, indem

man die fertig gebrannten glühenden Kohks in diesen, statt in den Kühlraum fallen

läßt.

Hat man aber die Pauwel'schen Oefen einmal mit dem theuern

unnöthigen Anhängsel dastehen, wie auf der de

Wendel'schen Kohksanstalt bei Duttweiler, so kann

man hier nur eine Entschwefelung der Kohks mittelst Wasserdampf bewerkstelligen,

wenn man dem Kühlraume eine theilweise andere Bestimmung zuweist, nämlich den festen

oberen Verschluß desselben wegfallen läßt und zu

seiner unteren Thüre herein, in demselben Augenblicke, wo von oben die glühenden

Kohks hereinfallen, durch ein Rohr Wasserdampf unter die Masse leitet.

Auf eine äußerst leichte und ungezwungene Weise läßt sich mein

Entschwefelungsverfahren auch bei den sich durch einen hohen Grad von

Vortrefflichkeit auszeichnenden Appolt'schen Kohksöfen

zur Anwendung bringen. Es bedarf hier nämlich nur des von mir vorgeschlagenen Wagens

zur Aufnahme der glühenden Kohksmasse und einer Dampfleitung vermittelst eines, an

einer inneren Wand des, unter jeder Abtheilung der Oefen hergehenden offenen

Gewölbes entlang zu führenden Hauptrohres, von welchem bei jedem einzelnen Ofen ein

kleineres Rohr ausgeht, senkrecht an der Wand herunter, und dann in geringer Höhe

über dem Boden nach dem Unterkasten des Wagens geleitet und hier mit dem, an dem

Kasten befestigten Rohrstück bei der jedesmaligen Dampfbenutzung verbunden wird.

Hier brauchen also, abgesehen von der Dampfzuleitung, welche wohl unschwer

herzustellen seyn wird, gar keine anderen Veränderungen vorgenommen zu werden, als

statt der Appolt'schen Entladungswagen, solche von meiner Construction

anzuwenden. Die Ablöschung, resp. Abkühlung der Kohks, kann dann freilich nicht in

einem mit Deckel und Wasserverschluß zur gänzlichen Absperrung der atmosphärischen

Luft versehenen Wagen geschehen, doch ist diese Künstelei auch – wenn ich sie

nicht schädlich

nennen will –

für den Hüttenmann so unwichtig, daß ich dieses kaum bedauern kann, wie ich bereits

bei den Dubochet'schen Oefen anführte.

Man sieht, daß der vorgeschlagene Kohksentschwefelungsapparat sich bei einer sehr

großen Anzahl von Kohksöfen – um nicht zu sagen bei allen – mit mehr oder weniger Leichtigkeit anwenden läßt und an

keine Ofenconstruction gebunden ist. Es ist hierbei von einer, wenn auch noch so

geringen Veränderung der inneren Beschaffenheit der verschiedenen Kohksöfen ganz

abgesehen worden, weil es mir, wie ich schon zu Eingang bemerkte, fast nur auf diese

Weise einzig möglich erscheint, der Benutzung von Wasserdämpfen zur Entschwefelung

der Steinkohlenkohks in Deutschland eine allgemeine praktische Geltung zu

erkämpfen.

Daß der Effect einer solchen Anwendung des Wasserdampfes nicht so groß seyn kann, als

wenn man ihn direct in den Kohksofen selbst leitet, habe ich ebenfalls schon

bemerkt, doch ist er immer noch hoch genug, um den Nutzen

dieser Vorrichtung die geringen Anlage- und Unterhaltungskosten ganz bedeutend überwiegen zu lassen.

Wenn man aber von der strengen Unveräußerlichkeit der inneren Ofeneinrichtungen nur etwas absehen will, so bietet auch die weit

energischere directe Anwendung der Wasserdämpfe durchaus

keine erheblichen Schwierigkeiten dar. Hierbei beabsichtige ich ebenfalls nur eine

ganz geringe, leicht auszuführende Veränderung der Oefen,

die man gelegentlich und nach und nach vornehmen kann, wenn gerade ein Ofen kalt

liegt, denn auch hier gilt mir der Satz, daß man keine besonderen und complicirten

Ofenconstructionen nöthig haben muß, wenn man die Anwendung der Wasserdämpfe zum

Kohksreinigen allgemein machen will. Also schlage ich

auch für den Fall, daß man den Wasserdampf direct in die Kohksöfen leiten und dort

wirken lassen will – was aus nahe liegenden und zum Theil angeführten Gründen

den Entschwefelungsversuchen nach dem Ausziehen der

gaaren Kohksmasse stets in allen den Fällen unbedingt vorzuziehen ist, wo es die

Verhältnisse ohne zu große Mühe gestatten – eine ganz einfache Vorrichtung

vor, die fast bei allen Kohksöfen (z.B. bei allen denjenigen Oefen, die in diesem

Aufsatze genannt wurden, mit alleiniger Ausnahme der Dubochet'schen und Appolt'schen) mit leichter

Mühe und sehr geringen Kosten anzuwenden ist. Die Figuren 20 und 21 beziehen

sich darauf und machen die Vorrichtung klar.

Fig. 20 ist

ein Verticaldurchschnitt durch ein paar Retortenöfen von derselben Größe, wie die in

Fig. 15

angenommen.

Fig. 15

stellt einen Horizontaldurchschnitt durch den unteren Theil – unterhalb der

Ofensohle – der Oefen dar.

A, A sind die Oefen, event. die Schien derselben.

E, E sind die Canäle, deren einer der Länge nach in der

Mitte unter jeder Ofensohle hergeht.

C, C sind Quercanäle, die rechtwinkelig von jenen

auslaufend, sich zu drei bis vier unter jedem Ofenraume befinden.

D, D sind eiserne Rohre, zur Aufnahme und Vertheilung

des Dampfes bestimmt, deren in jedem Längscanale E eines

liegt und von denen in Quercanälen C von der Mitte des

Rohrdurchmessers zwei kleine und dünnere conische Rohre in schräger Richtung

aufwärts gehen, am oberen Ende etwas nach innen umgebogen sind, und in der Mitte des

Quercanales in eine Oeffnung der Ofensohle münden.Die Breite steht nicht ganz im Verhältniß zur Länge, sondern ist etwas größer

genommen. Die Canäle sind hier oben kantig gezeichnet worden, da sie in

Wirklichkeit nicht gut gewölbt werden können, wie

es an dem Ofen in Fig. 20 geschehen

ist. Die Ofencanäle können auch bedeutend kürzer und enger gemacht werden,

als hier angegeben. Die gegenwärtige Größe derselben ist der Gleichmäßigkeit

wegen angenommen worden.

Bei F, F sind die Rohre durch angeschraubte Deckel

verschlossen, die jedoch zu jeder Zeit leicht zu entfernen seyn müssen.

Die Haupt- oder Längsrohre besitzen außer den kleineren Röhrchen der Quercanäle auch

noch an ihrer, die untere Seite der Ofensohle berührenden Oberfläche, eine Anzahl

Löcher, die auf die ganze Länge des Rohres vertheilt, in angemessenen Zwischenräumen

auseinander stehen. Ich würde bei den in der Zeichnung angenommenen Oefen 9 dieser

Löcher im Scheitel des Dampfrohres anbringen, nämlich eins in der Mitte zwischen der

vorderen Ofenthüre und dem ersten Quercanale, gleicherweise eins in der Mitte

zwischen dem letzten Quercanale und der hinteren Ofenthüre, eins in der Mittellinie

eines jeden der vier Quercanäle und die übrigen drei in der Mitte zwischen je zwei

Quercanälen.

Unmittelbar über diesen Löchern im Dampfrohre befindet sich jedesmal eine conische,

nach oben eng zulaufende Oeffnung in der Ofensohle; eine gleiche Oeffnung befindet

sich in der Mitte eines jeden Quercanales, dicht über der Mündung des vom Hauptrohre

ausgehenden schrägen Querrohres, so daß die ganze innere Grundfläche des Ofens

– der Herd – in Summa 17 Oeffnungen enthält, durch welche die in das

Dampfrohr eingelassenen Wasserdämpfe in den inneren Ofenraum und unter die glühende

Kohksmasse treten können.

Das Betriebsverfahren ergibt sich nun von selbst, wie folgt:

Durch eine, den gerade gegebenen Verhältnissen entsprechende Röhrenleitung wird dem

in dem Längscanale liegenden Rohre durch einen der aufgeschraubten Deckel, kurz vor

dem Ziehen des Kohks, Wasserdampf zugeführt. Der Dampf (der übrigens nur mit einem

ganz geringen Drucke sowohl hier, als auch bei den oben

beschriebenen Entschwefelungsvorrichtungen, in die betreffenden Apparate eingeführt

zu werden braucht), dehnt sich in dem Rohre aus, und strömt sowohl zu den Oeffnungen

in seiner oberen Wandung, als zu den Röhrchen der Quercanäle hinaus und durch die

correspondirenden Oeffnungen in der Ofensohle in den inneren Raum des Ofens hinein,

die glühende Kohksmasse durchdringend und ihr den Schwefelgehalt entziehend.

Auch hier muß uns erst die Praxis eine feste Regel darüber angeben, wie lange man die

Wasserdämpfe ohne Nachtheil für das Kohksausbringen bei einer Ofenfüllung wirken

lassen könne, doch steht so ziemlich fest und wird auch von Scheerer angegeben, daß es am besten seyn wird, wenn man die Dämpfe kurz vor dem Ausziehen der Kohksmasse intermittirend

wirken läßt.

Die Sohle des Ofens kann aus Chamotte- oder auch aus natürlichen feuerfesten Steinen

hergestellt werden, doch muß man für die Stellen, wo die conischen Oeffnungen

angebracht werden sollen, ganz besonders gute Steine, bei denen so leicht kein

Springen zu befürchten ist, auswählen und auch bei ihrem Durchlochen vorsichtig

verfahren; wenn dieß geschieht, so werden diese Steine dann aber auch sicher eben so

lange halten, wie die übrige Ofensohle, zumal da man dieselben ja groß und stark

genug anwenden kann um darin eine genügende Bürgschaft für ihre Dauer zu haben.

Durch die Oeffnungen in der Ofensohle wird zuweilen etwas Kohkslösche in das

unterliegende Dampfrohr fallen, dieß ist aber ohne Schaden, und wird die auf dem

Boden des Rohres sich ansammelnde Lösche von Zeit zu Zeit dadurch entfernt, daß man

von beiden Enden die Deckel abschraubt und mittelst eines halbrunden Kieses mit

langer Stange den Bodensatz herauskratzt. Um Alles, was von Kohlenstaub und

Kohkslösche etc. aus dem Ofen durch die Sohlenöffnungen herunterfällt, auf den Boden

des Hauptrohres zu führen, haben auch die in den Quercanälen liegenden Nebenröhren

die geneigte Stellung und die hakenförmige Biegung am oberen Ende, sowie die

conische Form.

Bei denjenigen Kohksöfen, welche mit einer Sohlenheizung

versehen sind, müssen die Canäle für die Dampfrohre so angelegt werden, daß sie mit

den Gascanälen (Feuerungscanälen) nicht collidiren, und wird dann z.B. das

Hauptdampfrohr nicht immer in der Ofenmitte liegen

können. Eine andere, als in Fig. 21 angegebene

Anordnung der Dampfcanäle schadet aber auch nichts; der Zweck der ganzen Anordnung

ist der, die Wasserdämpfe durch möglichst viele über die ganze

Ofenbodenfläche vertheilte Oeffnungen unter die glühende Kohksmasse zu leiten,

so daß diese von den Dämpfen vollständig und gleichmäßig durchdrungen

werde, und dieser Zweck läßt sich auf mehr als eine Weise verfolgen.

Es dürfte wohl wenig Kohksöfen geben, deren Herdmauerung nicht dick genug wäre, um darin die für diese meine Vorrichtung erforderlichen

Canäle aussparen zu können, noch seltener dürfte es aber vorkommen, daß man bei

einer Reparatur eines Ofens, mit welcher man die Anwendung dieser Vorrichtung zu

verbinden beabsichtigte, nicht im Stande seyn sollte, ohne große Schwierigkeiten die

Ofensohle (ganze Herdmauerung) auf das nothwendige Maaß zu verstärken.

Man wird leicht einsehen, daß meine Einrichtung nicht nur bei den Kohksöfen mit

viereckiger Grundfläche, sondern auch eben so gut bei fast allen anderen bekannten

Ofenformen anzuwenden ist. Die Form des Ofens wird dann jedesmal die Anordnung der

Canäle zur Aufnahme der Dampfrohre bedingen, das Grundprinzip bleibt aber immer

dasselbe. So brauche ich auch wohl kaum zu bemerken, daß die hier angenommenen Maaß-

und sonstigen Verhältnisse durchaus nicht als feststehend

betrachtet werden sollen, sondern vielmehr nach Maaßgabe der Zweckmäßigkeit, den

jedesmaligen Umständen angepaßt werden müssen.

Wer nun vielleicht nach Vorstehendem die englische Einrichtung eines Ofens mit

doppeltem Boden noch für vortheilhafter zu halten geneigt seyn möchte, als die hier

angegebene, den will ich nur daran erinnern, daß jene eine eigene, nicht wenig

kostspielige Ofenconstruction bedingt und somit auch stets eine ganz neue Anlage

erfordert, und daß der obere, durchlöcherte Boden, welcher jedenfalls ein eiserner

seyn muß, einer sehr starten Abnutzung unterworfen ist, daß meine Vorrichtung jedoch

bei fast allen Oefen jeglicher Construction, seyen sie alt oder neu, angewendet

werden kann, leicht herzustellen und sehr dauerhaft ist, und dabei an Effect dem

Waleser Ofen wohl gleichkommen, oder doch nur äußerst wenig nachstehen wird.

Durch die vorstehenden Vorschläge hoffe ich nun verschiedenen Besitzern und Beamten

von Kohksanstalten ein Mittel an die Hand gegeben zu haben, auf eben so einfache und

überall ausführbare als genügende Weise, unter allen Verhältnissen den so

schädlichen Schwefelgehalt aus den Kohks fast gänzlich entfernen zu können, oder,

wenn dieß zu prätentiös ausgedrückt seyn sollte: ich möchte den betreffenden

Besitzern und Beamten damit eine nicht unwichtige Frage aufs Neue nahelegen, und

dadurch nach Kräften zur

Beseitigung eines eben so bekannten, als nur zu sehr passiv geduldeten Uebelstandes

mitwirken.

Die Wiederanregung dieser Sache, der im Allgemeinen viel zu wenig Aufmerksamkeit

gewidmet worden, ist also der nächste Zweck dieses Aufsatzes, und wenn meine

Bemerkungen und Vorschläge diejenige Beachtung finden sollten, die ich ihnen von

Seiten meiner geehrten Fachgenossen und der betreffenden Werksbesitzer im Interesse

der Sache gern wünschen möchte, so dürften auch wohl hier und da meine Vorschläge in

nicht zu langer Zeit zur Ausführung kommen.

Um sich von der Zweckmäßigkeit meiner vorgeschlagenen Entschwefelungsmethoden zu

überzeugen, kommt es ja nur auf ein paar Versuche an, und solche sind leicht genug

anzustellen, so leicht, daß ich gewiß hoffen darf, diese Vorschläge recht bald in

einigem Umfange in die Praxis heraustreten und dadurch ein Kohksroheisen darstellen

zu sehen, welches, frei von dem empfindlichsten der bisherigen Mängel, sich zu

manchen wichtigen Zwecken eignet, zu denen es bis jetzt nicht mit Vortheil verwendet

werden konnte.

Tafeln