| Titel: | Petrie's Apparat zur Schwefelsäure-Fabrication. |

| Fundstelle: | Band 162, Jahrgang 1861, Nr. LXII., S. 207 |

| Download: | XML |

LXII.

Petrie's Apparat zur

Schwefelsäure-Fabrication.

Aus

Armengaud's Génie

industriel, September 1861, S. 128.

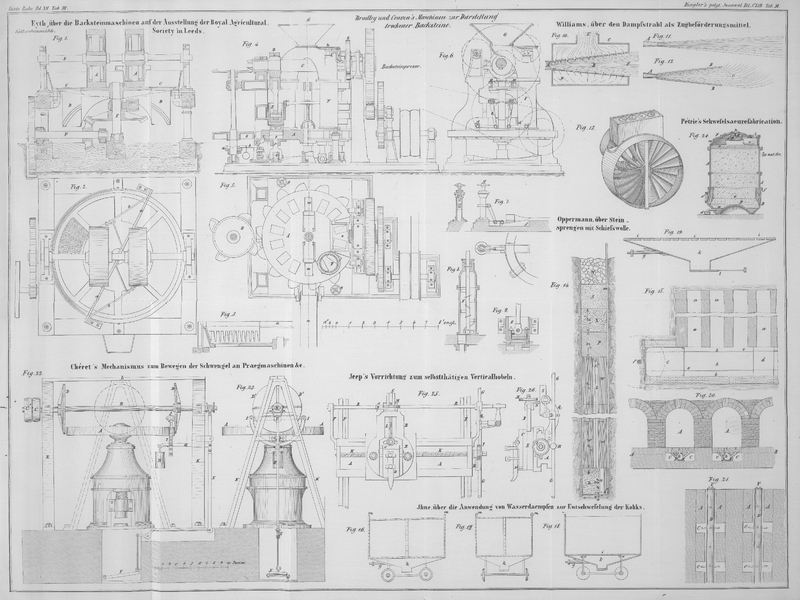

Mit einer Abbildung auf Tab. III.

Petrie's Apparat zur Schwefelsäure-Fabrication.

Petrie bezweckt mit seinem Apparate (patentirt in Belgien

am 21. September 1859) die Herstellung der

Schwefelsäure auf viel ökonomischerem Wege und mit Umgehung der bisher

gebräuchlichen Bleikammern, die ebenso kostspielig in der Anschaffung, wie in der

Unterhaltung sind. Sein Apparat kann jedoch auch an den jetzt gebräuchlichen

Bleikammern angebracht werden.

Der sehr einfache Apparat von Petrie ist in Fig. 24 in

senkrechtem Durchschnitt dargestellt. Man wendet bei der Fabrication eine beliebige

Zahl solcher Apparate an. Jeder besteht aus einem oder mehreren Cylindern von

Steinzeug A, die auf einer Schale B von gleichem Material stehen, welche unten geschlossen und in einer

gewissen Höhe mit einer Oeffnung zur Aufnahme der Ausflußröhre n versehen ist.

Gewöhnlich besteht das Gefäß A aus zwei in einander

greifenden Theilen.

Die Röhre n an der Tubulatur der Schale B muß in ein kleines Gefäß d

mit Wasser tauchen, um den Eintritt der Luft in die Schale zu verhindern.

Die Gase treten durch eine Oeffnung e in den weiteren

Theil der Schale B; da aber die Gefäße mit körnigem

Material, z.B. grobem Sand, gefüllt seyn müssen, so ist dafür zu sorgen, daß dem

Gasstrom kein Hinderniß entgegen steht, was in folgender Weise erreicht wird.

Der Cylinder A, welcher auf dem Rande f der Schale B steht, trägt

einen Kranz, der bis zur Mitte der Oeffnung e reicht,

und an dieser Stelle erweitert sich die Schale so, daß sie eine größere Oeffnung

hat, als zur Aufnahme des unteren Kranzes von A

nothwendig ist.

In Folge dieser Einrichtung begegnen die Gase der körnigen Substanz auf einer großen

conischen Fläche, durch welche sie in dieselbe eindringen können, um dann nach oben

hindurch zu ziehen.

Diese Oberfläche, durch welche die Gase eindringen, muß in ihrem horizontalen

Querschnitte ziemlich gleich derjenigen des oberen Theils der Säule A seyn.

Man bringt ferner in der Wand der Schale mehrere Oeffnungen e' an, die mit Stöpseln geschlossen werden. Durch diese Oeffnungen kann

man jederzeit den mit den Gasen eingedrungenen Staub oder sublimirten Schwefel

herausnehmen, und so den Weg für die Gase frei erhalten.

Die einzelnen Theile des Apparates sind mit einem Kitt, welcher aus einem Gemisch von

zwei Theilen feinem Quarzsand und einem Theil Schwefel besteht, gedichtet. Dieser

Kitt wird von den Säuren nicht angegriffen.

Ein gewölbter Deckel F von Steinzeug schließt die Säule

oberhalb; derselbe ist in der Mitte mit einer durch einen Trichter h geschlossenen Oeffnung versehen, so daß keine Luft

eindringen kann. Eine zweite Oeffnung l, welche mit

einer Röhre versehen ist, dient zur Ableitung der Gase. Endlich enthält der Deckel

seitliche, durch dicke Gläser verschlossene Fensterchen m, um den Verlauf der Arbeit beobachten zu können.

Um den Säulen ununterbrochen Wasser oder Säure zufließen zu lassen, bedient man sich

eines hohlen Cylinders vom Durchmesser des Gefäßes, der unten mit einem Filter

versehen ist. Diesen Cylinder stellt man senkrecht in das Gefäß, und der eine

Schenkel eines Hebers ist am Cylinder aufgehängt, während der andere im Innern über

dem Canal oder der Leitung hängt, welche die Flüssigkeit oben auf die Säule

führt.

Der Heber muß so enge seyn, daß keine hineintretende Luftblase im oberen Theile sich

aufhalten kann, sondern von dem Strom mitgerissen wird; das Ende des Hebers, durch

welches die Flüssigkeit eintritt, muß etwas verengt und das andere, durch welches sie austritt,

etwas in die Höhe gebogen seyn, damit keine Luft eintreten kann. Auch muß die

letztere Oeffnung um 1–2 Centimeter niedriger liegen als die erstere. Den

Strom kann man durch Höher- oder Niederstellen des Hebers reguliren.

In der Säule befinden sich körnige, von Säure nicht angreifbare Substanzen, wie

Feuerstein, Quarzsand, Kohle oder präparirte Kohks. Die Körner müssen möglichst rund

und gleich groß seyn. Sie können dabei eine geringe Größe haben, ohne daß man für

den Durchzug der Gase zu fürchten braucht, und es ist daher möglich, denselben eine

sehr große Oberfläche von Flüssigkeit darzubieten und mithin eine sehr schnelle

chemische Wirkung zu erreichen.

Die eben beschriebene Construction kann folgendermaßen abgeändert werden:

Man gießt die Flüssigkeit gleichmäßig auf die obere Fläche des körnigen Materials

mittelst eines von Petrie

„Sandfilter“ benannten Apparates. Dieses Filter besteht aus

einem Gefäße p, welches in seinen Wänden verticale

Oeffnungen i enthält. Das Gefäß und die Löcher sind mit

grobem Quarzsand angefüllt, dessen Körner groß genug sind, daß das innere Niveau der

Flüssigkeit etwa um 1/3 der Länge der Löcher über dem Niveau des oberen Theils

dieser letzteren liegt, wenn die Flüssigkeit mit einer bestimmten Geschwindigkeit

durch das Filter geht, und zwar zu dem Zweck, daß stets ein ziemlich gleicher

Eintritt von Flüssigkeit durch jedes Loch stattfindet.

Canäle lassen die Flüssigkeit in getrennten Strahlen aus dem Gefäße p ausfließen, so daß sie sich in kleinen Glasröhren r vertheilt, welche auf der oberen Fläche der körnigen

Substanz liegen, und so die Flüssigkeit ohne Stoß gleichmäßig über dieselbe hin

verbreiten. Damit diese Röhren ihren Zweck erfüllen, müssen sie von passender Länge

und in der Mitte etwas gebogen seyn, so daß sie gut festliegen; auch muß ihr eines

Ende sich etwas erheben und zur Aufnahme der Flüssigkeit erweitert seyn.

Dieses Filter p ist in der Mitte des oberen gewölbten

Theils des Deckels F aufgehängt, der die Säule

abschließt. Ein kleines Gefäß o ist in den Sand in der

Mitte des Filters p gestellt und die Spitze des

Trichters h reicht fast bis auf den Boden dieses Gefäßes

hinab, so daß keine Luft in die Flüssigkeit eindringen kann.

Wenn es sich ergibt, daß der Durchzug der Gase durch die Säule so stark ist, daß er

letztere Anordnung nicht gestattet, so muß man das Zuleitungsrohr der Flüssigkeit an

seinem Ende so neigen und in die Röhre des Trichters einstecken, daß es ebenfalls

jeden Luftdurchgang verhindert.

Man sieht, daß dieser Filtrirapparat große Vortheile gegenüber den gebräuchlichen

gewährt, namentlich im Vergleich mit den Cascadenapparaten, und da er außerhalb der

Säule angebracht ist, so bietet er ein leichtes Mittel dar, um einen

Flüssigkeitsstrom in so viel gleiche Filter zu vertheilen, als Säulen vorhanden

sind.

Die Schale B muß eine besondere Form und einen so

eingezogenen Boden haben, daß der aufstehende Ring von geringerem Durchmesser als

das Gefäß ist. Der Boden muß sich bauchig erheben.

Unter dem Apparat kann man eine Ziegelmauer aufführen, um die Festigkeit der Säule zu

sichern.

Bei den Säulen, aus welchen die (schwache oder concentrirte) Schwefelsäure nach den

gewöhnlichen Methoden ausfließen soll, ohne (aufgelöste) schweflige Säure

mitzunehmen, fügt Petrie den sämmtlichen Säulen noch

einen Kranz hinzu, den er „Gasaufhalter“ nennt. Derselbe hat

ungefähr die Gestalt desjenigen Stückes der Säule, welches auf der Schale B steht; er hat statt eines Bodens einen ringförmigen

Kranz, wie der untere bis zur Mitte der Löcher der Schale hinabreichende

Säulentheil. Dieser Kranz hat einen Röhrenansatz, durch welchen die Gase in den

Apparat treten, statt durch die Oeffnung e der Schale

eingeführt zu werden. In letztere wird die Luft in geringer Menge zugelassen, und

zwar im Verhältniß zu dem eingeführten Gas, während der Hauptstrom durch die Säule

mittelst der Saugung bewirkt wird, welche die Gase nach oben abführen soll.

Die in die Schale gelassene Luft muß ebenfalls so regulirt seyn, daß die gelösten

Gase von der Flüssigkeit vollkommen abgesondert und weggeführt werden.

Um die Qualität der Flüssigkeiten oder Gase in einer bestimmten Höhe der Säule zu

prüfen, und um bei der Abgleichung der eintretenden Flüssigkeiten oder Gase eine

Richtschnur zu erhalten, bringt man zuvor in der Säule schwach geneigte Glas- oder

Steinzeugröhren an, welche durch verkittete Oeffnungen hervorragen. Diese Röhren

sind auf einer Seite mit schmalen Spalten zum Durchgange der Flüssigkeiten

versehen.

Die Enden dieser Röhren sind luftdicht geschlossen. So oft man die chemische

Constitution des Gases oder der Flüssigkeit in dem betreffenden Theil der Säule

ermitteln will, öffnet man die Stöpsel und nimmt von einer beliebigen Stelle der

Röhre eine Probe. Man bringt diese Probirröhren nicht in der Achse des Apparates,

sondern etwa in der Hälfte des Halbmessers an.

Wenn die Flüssigkeit (Wasser oder Säure) aus einer Cisterne nach dem Gefäße gehen

soll, welches einer Säule das Wasser liefert, so gibt man so viel wie möglich der

Cisterne die Gestalt eines geschlossenen Gefäßes von Steinzeug, welches oben

einen den Luftzutritt absperrenden Stöpsel und unten zwei neben einander liegende

Hähne hat, welche beide in das Gefäß eintauchen, und wovon der eine eine sehr enge

Oeffnung hat und etwa 1 Centimeter oberhalb des andern befindlich ist. In Folge

dieser Einrichtung steigt, wenn beide Hähne offen sind, die Flüssigkeit nicht höher

als bis zum Niveau des oberen Hahnes, füllt denselben aber stets mittelst der

Cisterne, so daß sie sich immer in dieser Höhe erhält, wenn man etwas aus dem

kleinen Gefäße abfließen läßt.

Die Cisterne füllt man wieder, wenn sie leer ist, indem man zuerst beide Hähne

schließt und dann den Stöpsel aus der Oeffnung nimmt.

Um die beschriebenen Apparate bei den Bleikammern zu

benutzen, verfährt der Erfinder folgendermaßen:

Zwei dieser Säulen, mit dem Gasaufhalter versehen, werden

neben oder über dem Schwefelofen und in der Nähe der ersten Bleikammer

aufgestellt.

Die eine dieser Säulen füllt man mit Säure, welche so

stark ist daß sie aus diesen Kammern abgezogen werden kann. Man läßt sie in einem

schwachen und ununterbrochenen Strom durch diese Säulen fließen, indem man sich dazu

des oben beschriebenen Hebers bedient.

Die Säure tritt aus diesen Säulen hinreichend von schwefliger und salpetriger Säure

befreit aus, und es werden daher diese schädlichen Beimischungen nutzbar

verwerthet.

Man füllt dann die andere Säule mit einer Flüssigkeit,

welche continuirlich aus einem oder mehreren Apparaten ohne Gasaufhalter kömmt; durch letztere Apparate müssen die verlorenen Gase

hindurchgehen, wie sie aus den Kammern kommen, was man mit einer saugenden Kraft

bewerkstelligt, die man beispielsweise durch einen Dampfstrahl erzeugen kann, den

man in die Röhre treibt, die von dem oberen Theil der Säulen kommt, welche in diesem

Falle einen schwachen Strom starker Schwefelsäure aus den über oder neben dem Ofen

befindlichen Säulen erhalten werden.

Mittelst der geschlossenen Cisterne oder des eingefügten Hebers läßt man die

salpetrigen Gase absorbiren, welche sonst verloren gehen würden.

Die zwei bei dem Ofen stehenden Säulen erhalten das Gas durch vom Ofen ausgehende

Röhren, welche mit (eisernen) Registern versehen sind. Vom oberen Theil dieser

Säulen werden diese Gase in einem engen Rohre gesammelt und mittelst eines Strahles

hochgespannten Dampfes in die weite Röhre getrieben, welche den Bleikammern den

größern Theil des schwefligsauren Gases liefert.

Wenn es die Construction der weiten Röhre erlaubt, so gibt man dem engen Rohre eine solche

Richtung, daß die vom Dampfstrahl fortgetriebenen Gase durch die Achse der weiten

Röhre gehen, und folglich mit der Masse des in die Kammer strömenden Gases inniger

gemischt werden.

Durch diese Anordnung wird die größte Ersparniß an Salpeter erzielt, indem man weder

in den verlorenen Gasen der Kammer, noch in den aus derselben abgezogenen

Flüssigkeiten salpetrige Gase verliert. Auch geht in letzteren keine aufgelöste

schweflige Säure verloren. Außerdem wird die Säure rascher erzeugt und vollständiger

verdichtet.

Um eine bessere Fabrication als mit den Bleikammern zu

erzielen, können die neuen Apparate auf folgende Weise angewandt werden:

Man erzeugt das schwefligsaure Gas auf gewöhnliche Art und läßt es mittelst einer

Röhre auf einer Temperatur von 80° C. in die erste Säule (von 2 Met. Höhe und

1 Met. Durchmesser), die mit einem Gasaufhalter versehen ist, eintreten.

Die Gase gehen aus dieser Säule durch eine Steinzeugröhre in die zweite, nicht mit

dem Aufhalter versehene Säule (welche 1,15 Met. Durchmesser und 2,02 Met. Höhe hat);

sie steht so viel höher als die erstere, daß die ablaufende Flüssigkeit nach dieser

fließen kann. Die Gase gehen dann ebenso nach einer gleichfalls höher stehenden

dritten Säule (von 1 Met. Durchmesser und 1,65 Met. Höhe); alsdann folgt eine vierte

Säule (von 0,50 Met. Durchmesser und 0,25 Met. Höhe), welche nach Belieben gleich

hoch oder höher stehen kann und mit Sandkörnern etc. gefüllt ist, die mindestens

dreimal so dick als in den ersteren Säulen sind.

Aus dieser vierten Säule wird das Gas oder vielmehr die Luft auf irgend eine Weise

ausgetrieben, um eine starke Saugung hervorzubringen; man kann dazu einen

Dampfstrahl oder auch einen Wasserstrahl in einer senkrechten Röhre anwenden.

In die dritte Säule leitet man einen Strahl von schwach mit Schwefelsäure oder auch

mit Schwefel-Salpetersäure angesäuertem Wasser, um die Neigung zur Verdunstung in

der vierten Säule zu verhindern. Auf seinem Wege durch diese dritte Säule absorbirt

das Wasser alle oder doch fast alle salpetrigen darin aufsteigenden Gase, oder führt

sie in Salpetersäure über; man läßt diese Säure in die zweite Säule fließen, wo sie

das schwefligsaure Gas absorbirt und in Schwefelsäure umwandelt, und so wird aus der

Flüssigkeit Salpeter-Schwefelsäure.

Aus der zweiten Säule läßt man diese Salpeter-Schwefelsäure in ein Steinzeuggefäß

ablaufen, worin sich ein Glasheber befindet, der wie oben angegeben angeordnet ist,

und leitet den größeren Theil in die erste Säule zurück; der übrige fließt durch

eine Oeffnung in eine bedeckte Cisterne, woraus man die Flüssigkeit öfter abzieht

und in eine obere Cisterne leitet, um mittelst eines kleinen Gefäßes mit Heber einen

gleichförmigen Strom derselben in die dritte Säule fließen lassen zu können.

Die in diesen Cisternen enthaltene Flüssigkeit muß immer stark salpetrig seyn, was

man dadurch erzielt, daß man nach Bedürfniß Salpetersäure zusetzt, oder in

gewöhnlicher Weise in den Schwefelöfen salpetrige Säure erzeugt.

Der Heber, welcher einen Theil der Flüssigkeit in die erste Säule führt, darf nur

eine solche Menge von derselben liefern, als durch das in dieser Säule aufsteigende

schwefligsaure Gas von den Stickstoffverbindungen befreit werden kann, so daß die

Flüssigkeit reine salpetersäurefreie Schwefelsäure wird.

Der Strom sauren Wassers in der dritten Säule muß so regulirt seyn, daß er die

Flüssigkeit, welche als Schwefelsäure aus dem Apparat austritt, ersetzt. Die Saugung

muß so geregelt werden, daß das schwefligsaure Gas in die erste Säule mit einer

Geschwindigkeit eintritt, welche seine fast gänzliche Umwandlung in Schwefelsäure

bei der Ankunft am oberen Ende der zweiten Säule ermöglicht.

In die vierte Säule leitet man einen schwachen Strom starker Schwefelsäure mittelst

der geschlossenen Cisterne und des beschriebenen Hebers. In dieser Säule werden alle

Spuren salpetriger Säure, welche aus der dritten Säule etwa noch entweichen sollte,

absorbirt. Die aus der vierten Säule austretende Flüssigkeit muß in eine letzte

Säule (von 0,33 Met. Durchmesser) gehen, welche neben der ersten in gleicher Höhe

aufgestellt und ebenfalls mit einem Gasaufhalter versehen ist.

Diese fünfte Säule ist an ihrem unteren Theil mit denselben Oefen verbunden, welche

das schwefligsaure Gas für die erste Säule liefern, und an ihrem oberen Theil

vermittelst einer Röhre mit dem oberen Ende der ersten Säule, so daß ein (durch

einen Hahn oder ein Register regulirter) kleiner Theil der Gase durch diese fünfte

Säule hindurchgeht und sich mit den übrigen am oberen Ende der ersten Säule

vereinigt; man läßt in diese fünfte Säule so viel Gas eintreten, daß der

Schwefelsäure alles Salpetergas entzogen werden kann, welche dann aus dieser Säule

nach einer Cisterne abfließt, aus welcher man sie von Zeit zu Zeit abzieht, um damit

die obere Cisterne zu füllen, welche die vierte Säule speist.

Tafeln