| Titel: | Dampfpumpe zum Entwässern der Steinbrüche, vom Ingenieur Weimberger. |

| Fundstelle: | Band 162, Jahrgang 1861, Nr. LXX., S. 241 |

| Download: | XML |

LXX.

Dampfpumpe zum Entwässern der Steinbrüche, vom

Ingenieur Weimberger.

Aus Armengaud's Génie industriel, August 1861, S.

81.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

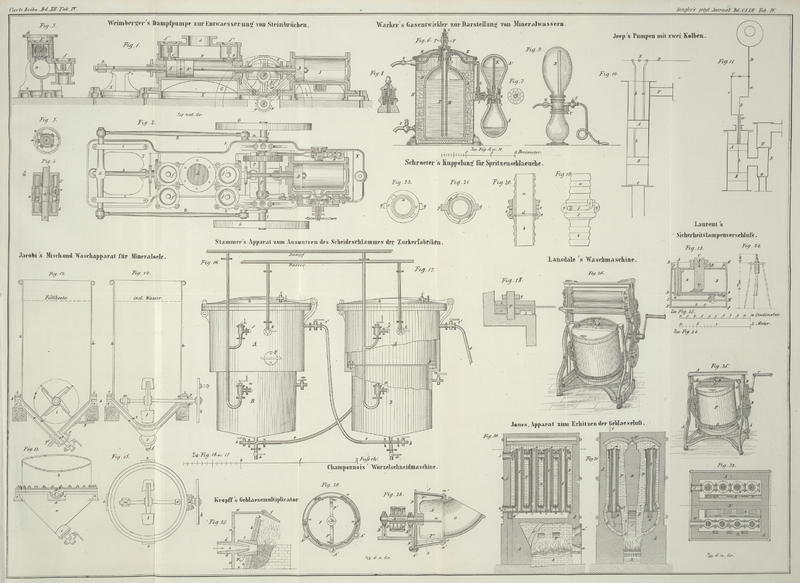

Weimberger's Dampfpumpe zum Entwässern der Steinbrüche.

Wenn man bei den Steinbrüchen bis zu einer gewissen Tiefe gelangt, so findet man

meistens so viel Wasser, daß man zum Auspumpen fast ununterbrochen Maschinen

anwenden muß, die also durch eine Dampfmaschine getrieben werden müssen.

In Belgien stellt man in solchen Fällen meistens Balanciermaschinen mit ihrem

Dampfkessel am oberen Rande und die Pumpen am Grunde des Bruches auf; die Verbindung

zwischen Dampfmaschine und Pumpe wird dann mittelst hölzerner, durch Eisen

verstärkter Gestänge bewirkt. Wegen der ziemlich beträchtlichen Entfernung zwischen

dem Tiefsten des Bruchs und der Sohle, in welcher die Maschine aufgestellt ist (25

bis 30 Met.), muß man dann verticale Mauern aufführen, an denen die Gestänge ihre

Leitung erhalten; dieß verursacht aber so große Kosten, daß man nicht selten auf die

Fortsetzung des Baues verzichtet.

Hr. Weimberger hat schon im J. 1859 diesen Uebelstand

dadurch zu vermeiden gesucht, daß er auch die Dampfmaschine mit ihrem Kessel am

Grunde des Steinbruches aufstellte. Eine solche Maschine, die natürlich einer

wesentlich geringeren Triebkraft bedarf und erhebliche Ersparnisse gestattet, ist in

dem Steinbruche der HHrn. Baatard zu Loignies (Belgien)

aufgestellt, und fördert im Durchschnitt per Minute 300

Liter Wasser auf die 25 Meter höher liegende Oberfläche des Steinbruches. Das

gußeiserne Steigrohr hat 12 Centimeter lichte Weite; es geht über eine Halde und

schafft das Wasser in ein bei einer Sägemühle befindliches Reservoir, von wo aus

dasselbe die Maschinen zum Steinschneiden in Bewegung setzt. Die ganze Länge dieser

Leitung beträgt etwa 80 Meter. Die Ausströmung ist constant, und man kann an ihr die

einzelnen Kolbenstöße nicht unterscheiden.

Fig. 1 der

bezüglichen Abbildungen stellt den Längendurchschnitt der Maschine durch die Achse

der Kolben dar, Fig.

2 den Grundriß mit Horizontaldurchschnitt durch den Dampfcylinder, Fig. 3 den

Durchschnitt nach der Linie 1–2 des Grundrisses, Fig. 4 und 5 den Vertical- und den

Horizontaldurchschnitt durch den Pumpenkolben.

Man erkennt zunächst, daß der Pumpen- und der Dampfkolben A und B direct verbunden sind und an einer

gemeinschaftlichen Stange b sitzen, welche über den

Pumpencylinder D hinaus verlängert ist, und hier ein

Querstück E trägt, welches sich in der Führung e bewegt.

Die Pumpe D ist doppeltwirkend und mit einem Windkessel

durch den Ansatz d verbunden. Auf diesem Windkessel

befindet sich das Steigrohr, welches ein Rückschlußventil enthält, um das Wasser in

vorkommenden Fällen in der Röhre festzuhalten.

Die Maschine macht höchstens 15 Kolbenspiele in der Minute.

Aus Fig. 3 ist

die Anordnung der Saugventile s und der Druckventile s' zu ersehen; dieselben haben eine kugelförmige

Berührungsfläche, und erhalten ihre Führung durch die Stiele i und i', welche zwischen cylindrischen

Bohrungen in den Deckeln f und f' der Ventilgehäuse gehen.

Die Querstange E am Ende der gemeinschaftlichen

Kolbenstange b treibt durch die Kurbelstangen R und die Kurbeln m die

Welle F, welche an dem einen Ende das Excentric g einer Farcot'schen

Expansionssteuerung und an dem anderen Ende das Excentric g' für die neben dem Dampfcylinder I liegende

Speisepumpe H trägt. Der Ring und die Stange des

Schieberexcentrics g besteht vollständig aus Messing und

die excentrische Scheibe ist an die Welle F

angeschmiedet; in den Umfang der letzteren ist eine Hohlkehle eingedreht, in welche

der Ring des Excentrics eingreift. Das Excentric g' der

Speisepumpe H besteht aus Gußeisen und ist zweitheilig;

Stange und Ring bestehen ebenfalls aus Gußeisen, der Hub beträgt 8 Centimeter. Die

beiden Kurbeln in sind an die Welle F angeschmiedet und

haben von Achse zu Achse 20 Centimet. Länge, woraus sich der Kolbenhub zu 40

Centimet. ergibt.

Da die geringe Geschwindigkeit der geradlinigen Kolbenbewegung befürchten ließ, daß

der Uebergang über die todten Punkte erschwert werde, so wurde noch folgende

Vorrichtung mit der Maschine verbunden: Ein zweitheiliges Zahnrad P auf der Welle F, welche

nicht über 15 Umdrehungen in der Minute macht, treibt ein Getriebe p, welches nur halb so groß als das Rad P ist, also doppelt so viel Umdrehungen als dieses

macht. Die Welle I, auf welcher das Getriebe p sitzt, trägt an ihren Enden die Schwungräder G; ihre Lager sind an die Fundamentplatte X angegossen. Damit die Bewegung der Kolben eine

möglichst regelmäßige werde, sind die Schwungräder mit zwei gußeisernen Gegengewichten verbunden, von

denen jedes 60 Kilogr. wiegt. Diese Gewichte sind zwischen den Schwungradarmen so

befestigt, daß sie in einer gemeinschaftlichen Horizontalebene liegen, wenn die

Kolben sich an den todten Punkten befinden. Der Pumpenkolben A, A' sitzt vermittelst einer conischen Verstärkung b' der Kolbenstange b auf dieser fest und hat

eine Rothgußliederung a, die ihren Druck wie bei den

Dampfkolben durch Keile und Federn, a' empfängt. Damit

an den beiden Enden des Pumpencylinders sich keine Luft ansammeln kann, sind die

beiden Kolbenkörper A und A'

so weit verlängert, daß sie bei ihrer Bewegung bis an die Cylinderdeckel reichen,

und den von den Druckventilen überragten Raum vollständig einnehmen. Aus gleichem

Grunde sind den Ventilgehäusen möglichst kleine Dimensionen gegeben.

Tafeln