| Titel: | Stehende Misch- und Waschapparate für Mineralöle; von R. Jacobi, Techniker in Hettstädt. |

| Autor: | Robert Jacobi |

| Fundstelle: | Band 162, Jahrgang 1861, Nr. LXXVI., S. 257 |

| Download: | XML |

LXXVI.

Stehende Misch- und Waschapparate für Mineralöle;

von R. Jacobi, Techniker in

Hettstädt.

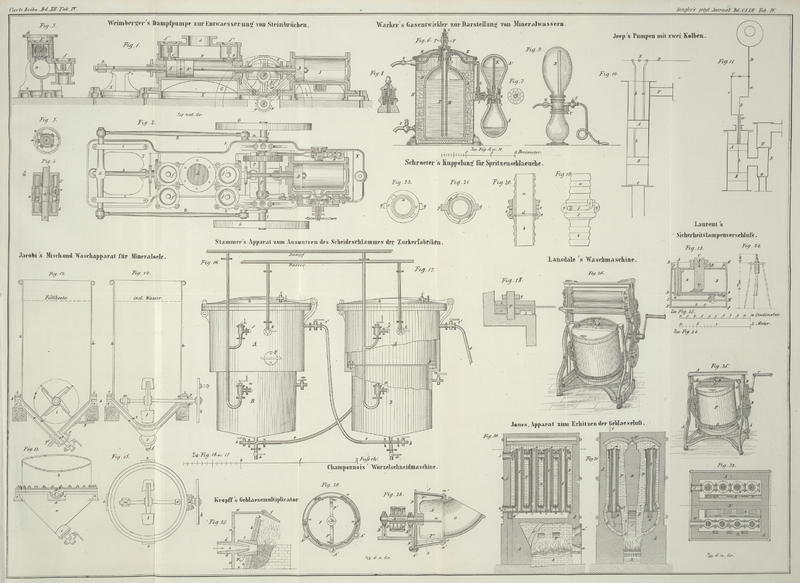

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Jacobi's stehende Misch- und Waschapparate für

Mineralöle.

Es ist Thatsache, daß im Verlaufe der letzten zwei Jahre in der Fabrication der

leichten und schweren Mineralöle, so wie in der Reindarstellung des Parafins,

wesentliche Fortschritte gemacht wurden, denn die Mehrzahl der betreffenden Fabriken

bringt diese Artikel jetzt in solcher Beschaffenheit zu Markte, daß sie kaum noch

gerechter Tadel trifft und daß sie allen billigen Anforderungen wirklich genügen. Es

ist ferner, und als solche eine besonders erfreuliche Thatsache, daß die

wesentlichen Abweichungen, welche sowohl in Bezug auf die chemische, wie mechanische

Behandlung des Theers, der Rohöle u.s.w. bis vor Kurzem in fast allen Fabriken noch

bestanden, allmählich verschwunden sind, und daß an ihrer Statt ein einheitliches

Verfahren immer mehr und so weit Platz gegriffen hat, als es die verschiedenen

Eigenschaften der einzelnen Rohmaterialien irgend gestatten. Man darf daher wohl mit

Recht annehmen, daß die rechten Mittel und Wege für eine möglichst einfache und

billige Reindarstellung der Mineralöle und des Paraffins wenigstens annähernd

aufgefunden sind, und daß hierin eine schöne Garantie für die gedeihliche

Fortentwickelung dieses jungen Industriezweiges liegt, dessen Lebensfähigkeit noch

immer so vielfach angezweifelt wird.

Hiernach bin ich keineswegs gemeint, durch Veröffentlichung der von mir seit drei

Jahren in nur zehn Exemplaren ausschließlich angewandten Misch- und Waschapparate

für Mineralöle eine Lücke in der Technik dieses Industriezweiges ausfüllen zu

können. Da meine Apparate aber vor anderen, mir zur Erfüllung der gleichen

Functionen bekannt gewordenen, beachtenswerthe Vortheile darbieten, so dürfte ihre

Mittheilung den betreffenden Fabrikanten doch nicht unwillkommen seyn.

Bei der so großen Verschiedenheit der specifischen Gewichte der Oele und der auf sie

wirkenden Agentien (Lauge, Säure, Wasser) erklärt es sich, daß letztere das

Bestreben haben am Boden der Mischgefäße zu verharren, oder wenn sie davon entfernt

wurden, schleunigst wieder dorthin zurückzukehren. Ein Wiederaufschleudern derselben

in kürzesten Zeitintervallen, womöglich in continuirlichem Gange, muß daher ihr

Zurücksinken und Wiederansammeln nicht nur möglichst hindern, sondern dem entsprechend auch eine

größere Zertheilung und somit innigere Mischung der Agentien unter sich und mit den

in Behandlung begriffenen Oelen hervorbringen, als solche ein in längeren

Zwischenräumen wiederkehrendes Aufrühren, gleichviel durch welche Mittel,

hervorbringen kann.

Das Gesagte bezieht sich zunächst auf ebenfalls stehende, oben offene oder

geschlossene Wäschen, in denen ein durchlöcherter Kolben oder eine durchlöcherte

Krücke, von Maschine oder Hand mit großem Kraftaufwand bewegt, das Mischgeschäft

besorgt. Unterziehen wir die liegenden Wäschen mit halbcylindrischem Boden und

rechteckigem Aufsatz, oder von ganz cylindrischem Querschnitt, mit concentrisch oder

excentrisch angeordnetem Rührwerke der Betrachtung, so ergibt sich, daß sie bei

jeder Construction sehr geneigt seyn müssen, den in sie eingeschlossenen

Flüssigkeiten eine der Bewegungsrichtung des Rührwerkes folgende, walzenförmig

drehende Bewegung zu ertheilen. Ist diese Bewegung eine schnelle, so werden sich die

specifisch schwereren Agentien in Folge ihrer größeren Fliehkraft vorwaltend in

Massen an den Umfassungswänden herumtummeln, also nicht Gelegenheit finden, in

gleichmäßige Vertheilung kommen und die Oele innig durchdringen zu können. Erfolgt

die Bewegung aber so langsam, daß dieser Fall nicht eintritt, dann sinken die durch

die Schaufeln in Massen vom Boden emporgehobenen Agentien auch massenhaft und

schnell wieder nach dort zurück, so daß wohl kaum der vierte Theil der Oele je mit

ihnen überhaupt in Berührung ist; und diese Berührung ist dann nur eine sehr

mangelhafte, oberflächliche.

Die chemischen Wirkungen zwischen Oel und Chemikal, sowie die folgenden, mehr

mechanischen, zwischen Oel und Wasser, bedürfen zu ihrer Vollendung nur eine kurze

Zeit. Die Wirkung wird also um so schneller erfolgen, je schneller die möglichste

Zertheilung der Agentien oder ihre innige Mischung mit den Oelen vor sich ging. Je

inniger aber wiederum diese Mischung oder die Zertheilung des chemischen Agens in

den zu bearbeitenden Oelen ist, desto mehr finden beide Gelegenheit sich zu berühren

und aufeinander einzuwirken, desto gleichmäßiger wird also die Bearbeitung der Oele

vor sich gehen, und desto vollständiger wird die Wirkung des Chemikals ausgenutzt

werden. Eine Ersparniß an Zeit in dem Falle, wo mehr Chemikal als eben nöthig,

aufgewendet wurde (was bei den älteren Wäschen ohne Ausnahme der Fall ist), oder

eine Ersparniß an diesem, wenn die Behandlung auf gleiche Dauer fortgesetzt wird,

sind daher die nothwendigen Folgen gleichmäßigerer und innigerer Mischung.

Vergleichende Versuche in der Praxis ergaben, daß mit meinen Apparaten in beiden

Fällen gespart wird, und zwar an Zeit 50–90 Proc., an Chemikal aber

10–30 Proc., je nachdem die concurrirenden Wäschen mehr oder minder

unvollständig dem Zweck entsprechen.

Die Figuren

12–15 stellen meine Wäsche im Längen- und im Querschnitt der Achse ihres

Rührwerkes, so wie in Ober- und theilweiser Vorderansicht dar, wie sie zuletzt von

der Eisengießerei und Maschinenfabrik „Friedrich Wilhelmshütte“

bei Siegburg in der Rheinprovinz in mehreren Exemplaren sehr zufriedenstellend

geliefert wurde. Sie ist für indirecte Erwärmung ihres Inhaltes durch Dampf

eingerichtet, und besteht daher aus einem Trichterpaar a

und a¹ von Gußeisen, welches durch Manischen und

Schrauben bei b verbunden ist. An die Spitze von a¹ ist ein cylindrischer Ansatz c¹ , so wie an den

Flantsch die Stopfbüchse d¹ gegossen. Erstere

tritt durch eine an a gegossene Muffe c nach außen, letztere legt sich in eine

flantschumzogene, entsprechende Aussparung d des

Trichters a. Muffe, Flantsch und Aussparung an a enthalten Arbeitsleisten, um das Zusammenpassen des

Ganzen zu erleichtern; die von den Arbeitsleisten gebildeten Fugen sind mit

Eisenkitt verstemmt. An a sind ferner drei verkehrt Tförmige Lappen e

angegossen; der Umfassungsflantsch der in Fig. 14 in Vorderansicht

gezeichneten Stopfbüchse bildet einen vierten Lappen, die zusammen sich auf

Balkenwerk stützend, das Ganze so tragen, daß der an e¹ befestigte kupferne Ablaßhahn f circa

24'' über dem Fußboden steht. Der Raum zwischen den

Trichtern a und a¹

ist zur Aufnahme des Heizdampfes bestimmt, der bei g

durch einen Hahn eintritt, bei g¹ durch ein Rohr

austritt.

Der Trichter a¹ ist mit 1/4'' starken Bleiplatten ausgelegt, welche den Flantsch mit überziehen. Das

Gefäß h ist ebenfalls aus 1/4'' starken Bleiplatten gebildet, welche bei dieser Stärke genügenden

Widerstand bieten und eine Holzbekleidung überflüssig machen. Oben ist h mit einem Wulst versehen, in welchen ein geschweißter

Ring von Rundeisen eingelegt ist; unten ist ein Flantsch abgezogen, vermittelst

dessen und des Flantschenringes i Trichter und Gefäß zu

einem stabilen Ganzen verbunden sind. Die von den Bleiflantschen im Innern des

Gefäßes gebildete Fuge ist zu verlöthen. In den Körper der Stopfbüchse d¹ ist eine schmiedeeiserne, vorn gut verzinnte

Büchse o dicht eingepaßt; sie dient nur dazu, an ihrer

Verzinnung das Blei des Trichters dicht verlöthen zu können. k ist ein leichtes Schwungrad, durch dessen Kurbel das auf dieselbe Welle

gezogene Flügelrad l in Rotation gebracht wird; die Zahl

der Umdrehungen braucht 60–70 per Minute nicht zu

übersteigen. Da (wenn die Masse erst in Bewegung gesetzt ist) nur die geringen

Frictionen der Welle in Stopfbüchse und Lager m, so wie

die Reibungen der Flüssigkeit in sich und an den Wänden des Gefäßes und des

Schaufelrades zu überwinden sind, so erfordert die Unterhaltung der Rotation kaum die halbe

Kraft eines Mannes, und kann, da sie nur auf 2–10 Min. sich ausdehnt,

einfacher von Hand als durch Maschinenbetrieb erfolgen. Alles Andere ist aus den

Figuren ersichtlich; der Apparat faßt bei den in der Zeichnung angenommenen

Verhältnissen 20 Ctr. Oel nebst den erforderlichen Waschwässern für die

Nachwäschen.

Zieht man es vor, die Behandlung der Oele mit Lauge und Wasser kalt vorzunehmen, so

ist natürlich ein Trichter entbehrlich, und werden dann die Füße oder Lappen e an a¹ gegossen,

wodurch der Apparat einfacher herzustellen ist. Will oder muß man aber warm

behandeln, dann hat die indirecte Erwärmung durch Doppeltrichter unbedingt den

Vorzug vor dem freien Einmünden des Dampfes in die Oele, denn letzteres veranlaßt

entweder viel Zeitverlust, oder eine, nach der Temperatur des Dampfes und der Oele

sehr variirende Verdünnung der Lauge.

Man thut auch bei diesem Apparate wohl, die Chemikalien erst dann und in dünnem

Strahle den Oelen beizumischen, wenn der Rührapparat bereits in Thätigkeit und die

Masse in Bewegung gesetzt ist. Proben, die man dann (etwa in gleichen Bechergläsern)

unmittelbar nach Beendung der Beimischung von der Oberfläche und durch den Ablaßhahn

entnimmt, enthalten nach einiger Ruhe ein gleiches Quantum des Behandlungsmittels

als Absatz, liefern also den Beweis einer sehr schnell gleichmäßig gewordenen und

sonach innigen Mischling und Durchdringung.

Die verticalen Umfassungswände des Apparates lassen die verharzten etc. Producte der

Behandlung leicht zu Boden sinken; der rechtwinklige Trichter befördert ihre

Ansammlung in seinen tiefsten Stellen sehr, und gestattet nach einiger Ruhe ein

möglichst scharfes Trennen des Bodensatzes von den Oelen.

Tafeln