| Titel: | Trocknenapparat für chemische und technische Laboratorien; von R. Jacobi, Techniker in Hettstädt. |

| Autor: | Robert Jacobi |

| Fundstelle: | Band 162, Jahrgang 1861, Nr. XCIX., S. 359 |

| Download: | XML |

XCIX.

Trocknenapparat für chemische und technische

Laboratorien; von R. Jacobi,

Techniker in Hettstädt.

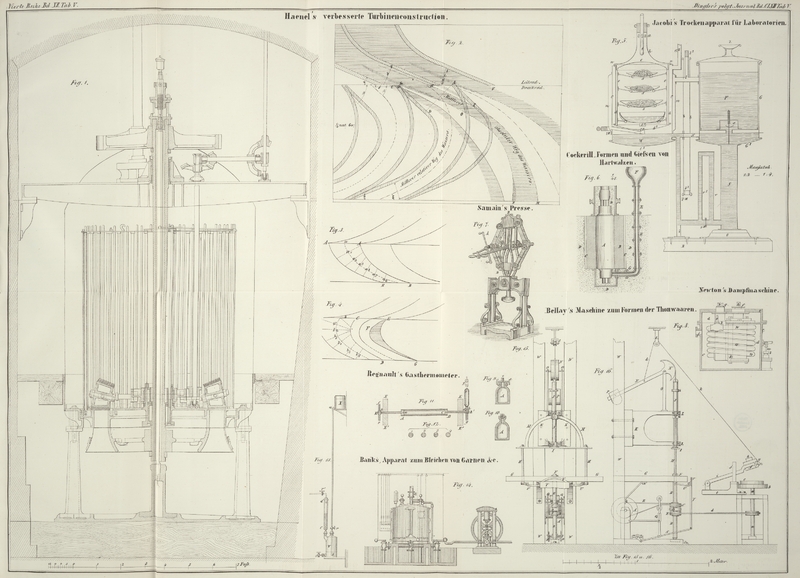

Mit einer Abbildung auf Tab. V.

Jacobi's Trocknenapparat für chemische und technische

Laboratorien.

Schon früher, und besonders bei meinen letzten vielfachen analytischen Arbeiten über

bituminöse Mineralien, vermißte ich in den Laboratorien einen Apparat, mit dessen

Hülfe der Trocknenproceß, wie auch das Verdunsten kleiner Quantitäten von Körpern

oder Flüssigkeiten, leicht, billig und Zuverlässig von Statten geht, ohne eine für

diese einfachen Vorgänge eben so lästige als langweilige, permanente Aufsicht zu

bedingen. Ich ließ mir

daher Anfang dieses Jahres für mein Laboratorium einen Trocknenapparat anfertigen,

den ich bisher ausschließlich zu verschiedenen Zwecken der erwähnten Art in

wiederholte Anwendung brachte, und der durch die Sicherheit seines Functionirens

meinen Beifall so umfassend fand, daß ich seine Veröffentlichung nicht beanstande.

Dieser Apparat ist in Figur 5 in nur einer

Ansicht, geschnitten durch die Achsen seiner Gefäße, dargestellt; die Zeichnung wird

jedoch dem Verständniß seiner Zusammensetzung und Functionirung völlig genügen. Ich

bemerke, daß auf Eleganz in der Ausführung nicht, sondern nur auf Erreichung der

Zwecke Rücksicht genommen ist.

In dem oben offenen, unten durch den gefalzten, callottenförmigen Boden GI

geschlossenen, cylindrischen Gefäße G hängt die mit

Ausflußrohr und Ventil v versehene Sturzflasche F. Ein kleines Becken z

dient als Griff beim Herausnehmen, und als Fuß zum Aufstellen der Flasche beim

Füllen. F und G gleichen

ganz den Füllvorrichtungen der Stelllampen, und dienen wie diese für das Oel, hier

für das Wasser, mit denen F und alle schraffirten Theile

des Apparates erfüllt sind, als Reservoirs und zum Innehalten constanten Niveaus.

Der Boden GI

communicirt durch mehrere, im Kreise angeordnete Oeffnungen mit dem Rohre oder der

Säule S, welche bei GI und o dicht

verlöthet ist. Die Communicationsrohre r und rI-III

verbinden S und G mit dem

Raume W, in welchem durch F

ein Niveau von erforderlicher Höhe constant erhalten wird.

Der Raum W ist gebildet aus dem Cylinder c und dem Boden cI, welche ebenfalls gefalzt und dicht

verlöthet sind. In dem Cylinder c hängt ein ebenfalls

cylindrisches Gefäß d mit gefalztem Boden dI, welches

durch gegenseitig abgezogene Ränder und durch Verlöthung bei n, n mit c in dichtem Anschluß verbunden ist.

Der Mantel m umgibt das Ganze.

Der innere Raum von d communicirt durch das Rohr III mit dem

cylindrisch ringförmigen Raume zwischen c und m. III ist

sowohl mit c, als auch mit dI dicht verlöthet. Der Stutzen

IIII

verbindet beide Räume nach Hinwegnahme eines Stopfens, mit dem er verschlossen

werden kann, mit der äußeren Luft, welche dann durch III nach d eintritt. IIII dient zugleich zur Säuberung des Rohres

III von

etwa aus d in dasselbe gefallenen Verunreinigungen. Eine

zweite Verbindung beider Räume mit der äußeren Luft ist durch das Kreuzrohr I hergestellt, welches bei II ebenfalls geschlossen werden

kann. Zum lockeren Abschluß des Raumes d nach Außen, zum

Schutze gegen Staub etc. dient die mit Falzrand versehene Haube h.

Für die Aufnahme der Gefäße, in denen die zu trocknenden oder zu verdampfenden Substanzen

enthalten sind, ist ein besonderer Einsatz hergerichtet, welcher in der

dargestellten Weise aus einem mehrfach zusammengeschlagenen Blechstreifen e besteht, der bei oI bequem gehandhabt, aus d herausgenommen und wieder eingesetzt werden kann. An

den Streifen e sind kleine Blechhalter gelöthet, welche

wieder mit Drahtringen von entsprechenden Durchmessern durch Löthung verbunden sind.

Auf letzteren tragen sich die Gefäße, Schalen etc. An den untersten Ring sind

rechtwinkelig zu e sich gegenüberstehend, zwei kleine

Füße gelöthet, deren einer bei sI sichtbar ist, so daß der ganze Einsatz

e auf vier Füßen sicher steht.

Für die Aufnahme nicht staubförmiger oder flüssiger Körper kann dieser Einsatz auch

anders eingerichtet seyn, z.B. aus einem Cylinder, einer Schale oder einem Trichter

bestehen, deren Böden von durchlochtem Blech oder Gaze gebildet sind u.s.w.

Die Beheizung des Apparates erfolgt durch eine stellbare Spirituslampe, welche unter

cI gebracht

wird. Hat sich das Wasser in W bis zur Verdampfung

erwärmt, so erfüllen die Dämpfe den Hohlraum zwischen d

und c, und geben ihre Wärme gleichmäßig in das Innere

von d ab. Der Mantel m

schützt vor äußerer Abkühlung. Die Heizdämpfe entweichen durch das Rohr dII, dem eine

beliebige Länge und Richtung gegeben werden kann. Die Dämpfe der zu trocknenden oder

zu verdampfenden Substanzen entweichen durch die Oeffnungen a in der Haube h. Ein durch Kork geführtes

Thermometer t, welches auf seiner Röhre graduirt ist,

dient zur Erkennung der Temperatur in d.

Je nachdem man durch langsameren oder schnelleren Luftwechsel in d die Operation beschleunigen will, öffnet man die

Stopfen II oder

III mehr

oder minder. Die Luft tritt dann, schon vorgewärmt, bei III ein, und mit Dämpfen beladen,

bei a wieder aus.

Um die gleichmäßige Wirkung der Füllflasche F zu sichern,

muß das Wasser in ihr vor starker Erwärmung geschützt werden. Zu diesem Zwecke sind

die Bleche b, b angebracht, welche die strahlende Wärme

abhalten, und ist den Wassercommunicationsröhren r die

dargestellte Anordnung gegeben, welche das Zurücktreten warmen Wassers, oder

Wärmemittheilung durch das Wasser nach A und F unmöglich macht. Die Blindstutzen x und i dienen nur zur

Vergrößerung der Stabilität. Das Ganze ist durch Schrauben bei o und i auf das Fußbret B befestigt.

Bei einiger Aufmerksamkeit gelingt es schon nach geringer Uebung, in d eine beliebige Temperatur von + 30–100°

C. ohne irgend welche spätere Aufsicht so lange constant zu erhalten, als Wasser und

Beheizung eben ausdauern. Ersteres genügt je nach der zu erzielenden Temperatur

8–12 Stunden und noch länger. Letztere ist, wenn alles erst erwärmt (was bei der

geringen Masse der zu erwärmenden Körper kaum 1 Minute beansprucht), in Folge des

Schutzes gegen äußere Abkühlung verhältnißmäßig ungemein gering. Man thut aber

dennoch wohl, eine mit constantem Niveau arbeitende Lampe zu der Beheizung zu

verwenden, und, um das Beheizungs-Minimum bei geringen Temperaturen erzielen zu

können, den Docht schon vorn herein so schief zu schneiden, daß die Verbrennung auf

eine Spitze reducirt werden kann. Ich bediente mich einer kleinen Solarölstelllampe,

welche mit Spiritus gefüllt wurde, mit bestem Erfolg.

Da der Apparat nicht immer im Gebrauch ist, und da das Entfernen des Wassers bis zur

Trockne aus seinen Theilen Schwierigkeiten bietet, wird man vortheilhaft das zwar

theurere, aber auch schwerer oxydirbare Messing-, als das billigere, aber leichter

zerstörbare Weißblech zu seiner Ausführung wählen. Ich bedaure, meinen Apparat von

letzterem ausgeführt zu haben.

Tafeln