| Titel: | Ueber ein Gasthermometer zum Messen hoher Temperaturen; von V. Regnault. |

| Fundstelle: | Band 162, Jahrgang 1861, Nr. C., S. 362 |

| Download: | XML |

C.

Ueber ein Gasthermometer zum Messen hoher

Temperaturen; von V.

Regnault.

Aus den Annales de Chimie et de Physique, September 1861,

S. 39.

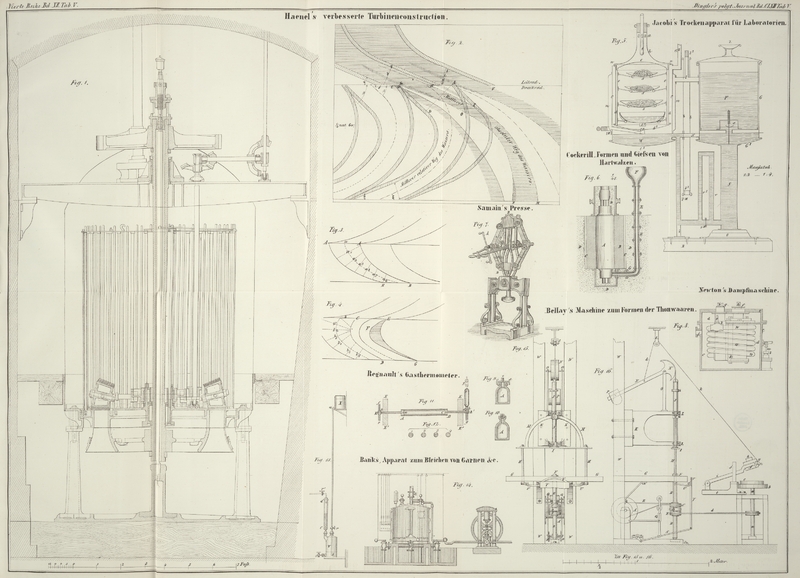

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Regnault, über ein Gasthermometer zum Messen hoher

Temperaturen.

Die verschiedenen Pyrometer, welche man vorgeschlagen hat, um die hohen Temperaturen

in den zu technischen Zwecken gebräuchlichen Oefen zu messen, haben bisher noch

keine allgemeine Anwendung gefunden. Diejenigen, welche sich auf die Ausdehnung

(oder die Zunahme der Spannkraft) der Luft in einem hermetisch geschlossenen Raume

gründen, sind schwer auszuführen und kostspielig, überdieß können sie nur von

solchen Personen benützt werden, die in den Manipulationen für physikalische

Beobachtungen sehr geübt sind.

Die Pyrometer, welche auf der verschiedenen Ausdehnung beruhen, die zwei Metalle und

ein Porzellanstab erleiden, können eigentlich nur als Pyroskope betrachtet werden,

um annähernd nachzuweisen, ob ein und derselbe Ofen bei mehreren auf einander

folgenden Operationen immer wieder bis zu der gleichen Temperatur erhitzt wird; denn

es ist zu schwierig, diese Instrumente zu graduiren oder sie selbst nur mit einem

Normalinstrument zu

vergleichen, um ihre Angaben in die Grade unserer gewöhnlichen Thermometerscala zu

übersetzen. Endlich erleidet das Instrument unter dem Einflusse der hohen

Temperaturen beständige Aenderungen, durch welche seine Scala gestört und die

Vergleichbarkeit seiner Angaben unmöglich gemacht wird.

Das Pyrometer von Wedgwood, welches sich auf das Schwinden

eines und desselben Thonstabes bei den verschiedenen Temperaturen gründet, kann

ebenfalls nur als Pyroskop dienen, und läßt noch mehr, als jene, zu wünschen übrig;

denn die Zusammenziehung, welche ein und derselbe Thon bei einer und derselben

Temperaturerhöhung erleidet, hängt von dem Grade der Zusammendrückung ab, welcher

man ihn im rohen Zustande ausgesetzt hat, ferner von der mehr oder weniger schnellen

Zunahme der Temperatur, von der längeren oder kürzeren Einwirkung der Wärme etc.

Ich habe im J. 1846 (Mémoires de l'Académie des

Sciences t. XXI p. 267) einen leicht zu

handhabenden Apparat vorgeschlagen, mittelst dessen man mit hinreichender

Genauigkeit in einem gegebenen Zeitpunkt die an irgend einer Stelle des Ofens

herrschende Temperatur messen kann. Derselbe besteht, wie Fig. 9 der bezüglichen

Abbildungen zeigt, in einer kugelförmigen oder cylindrischen Flasche A aus Gußeisen, Schmiedeeisen, Platin oder Porzellan,

deren Fassungsraum 1/2 bis 1 Liter beträgt; der Hals a,

b dieser Flasche ist durch eine aufgeschlissene Platte c, d geschlossen, die mit einer Mündung o versehen ist. In diese Flasche füllt man 15–20

Gramme reines Quecksilber, und stellt sie in dem heißen Ofen an die Stelle, deren

Temperatur man messen will. Das Quecksilber kommt sofort zum Kochen, treibt die Luft

aus, und entweicht selbst zum Theil in Dampfform durch die Mündung o. Nachdem die Flasche die Temperatur des Ofens

angenommen hat, zieht man die Platte c, d so weit nach

vorn, daß die Mündung o nahezu oder ganz verschlossen

wird, nimmt die Flasche heraus, und läßt sie rasch erkalten. Jetzt braucht man nur

noch das in der Flasche zurückgebliebene Quecksilber zu wägen; man gießt es aus,

nachdem man zuvor Wasser zugesetzt und die Flasche geschüttelt hat, und wägt es

entweder direct, oder löst es, wenn es verunreinigt worden ist, in einer Säure, und

wägt es dann in gefälltem Zustande.

Dem Hals der Flasche kann man auch die in Fig. 10 dargestellte

Gestalt geben. Derselbe endigt alsdann in einem erweiterten conischen Theil, und auf

dessen Oeffnung stellt man eine Kugel B, welche aus

demselben Material wie die Flasche besteht. Diese Kugel schließt nicht hermetisch,

verhindert aber die im Ofen befindlichen Gase, sich mit dem Quecksilberdampf im

Innern der Flasche zu mischen.

Es seyen:

V der Fassungsraum der Flasche bei 0⁰ in Kubikcentimetern; man findet denselben

durch Wägung des zum Füllen der Flasche erforderlichen Wassers;

k der Coefficient der kubischen Ausdehnung für das

Material, aus welchem die Flasche besteht;

H der Barometerstand in dem Zeitpunkt, wo man die

Flasche aus dem Ofen herauszieht;

h die Differenz zwischen den Spannungen im Ofen und in

der umgebenden atmosphärischen Luft; diese Differenz ist zwar häufig zu

vernachlässigen, man kann sie aber auch leicht mit Hülfe eines Wassermanometers

bestimmen,

H₀ der Barometerstand H

– h, auf 0⁰ reducirt;

die theoretische Dichtigkeit des

Quecksilberdampfs im Verhältniß zur Luft bei gleichen Temperaturen und Spannungen,

d.h. die Dichtigkeit des Quecksilberdampfes bei solchen Temperaturen, bei welchen

Quecksilberdampf und Luft den gleichen Gesetzen der Ausdehnung und Zusammenziehung

folgen; denn nur bei diesen kann das beschriebene Pyrometer genau die

Temperaturgrade angeben;

p das Gewicht des in der Flasche zurückbleibenden

Quecksilbers.

Das Gewicht Quecksilberdampf, welches die Flasche bei der Maximaltemperatur x erfüllt, ist

p = V (1

+ kx)/(1 + αx)

0,0012932δ H₀/760,

woraus folgt:

(1 + kx)/(1 + αx) = 760/(V . 0,0012932 δ) . p/H₀,

oder, wenn man die für eine und dieselbe Flasche constante

Größe

760/(V . 0,0012932 δ)

mit M bezeichnet,

(1 + kx)/(1 + αx) = M . p/H

Hieraus wird

Textabbildung Bd. 162, S. 363

α ist 0,00367.

Das eben beschriebene Verfahren kann sich in vielen Fällen nützlich erweisen; allein

es erfordert das Einführen des Apparats in den Ofen und das Herausziehen desselben

aus dem Ofen, und dieß kann störend auf den Gang des Ofens einwirken. Ich habe noch

einen anderen Apparat construirt, welcher dem älteren insofern vorzuziehen ist, als

er immer an seiner Stelle stehen bleibt, und dabei zu jeder Zeit das Messen der

Temperatur, auch wenn diese sich verändert, gestattet. Derselbe wird zunächst zur

Bestimmung der Temperaturen dienen, bei welchen man in der kaiserlichen

Porzellanfabrik zu Sèvres das Einbrennen der Emails und der Malereien in das

Porzellan ausführt.

Dieser Apparat besteht aus einer schmiedeeisernen Röhre A,

B (Fig.

11), deren Länge von der Ausdehnung des Raumes, dessen Temperatur man

bestimmen will, abhängt. Ihre lichte Weite schwankt zwischen 2 und 5 Centimeter, und

ist um so größer zu nehmen, je kürzer die Röhre ist. An beiden Enden ist die Röhre

durch aufgeschraubte und festgelöthete, schmiedeeiserne Scheiben geschlossen, und

von diesen gehen schmiedeeiserne Capillarröhrchen a, b

und c, d aus, die bis durch die Ofenwände C, C' hindurch fortgesetzt sind. Diese Röhrchen zieht

man aus Cylindern, die aus sehr weichem Eisen bestehen, und die man vorher geglüht

und in der Richtung der Achse mit 3 bis 4 Millimeter Lochweite durchbohrt hat. Beide

Capillarröhrchen münden außerhalb der Ofenwände in Dreiweghähne R und R'.

Mit Hülfe des Hahnes R kann man die weite Röhre A, B nach einander mit den Rohrleitungen e und f in Verbindung

setzen, und durch den Hahn R' ist die Röhre A, B mit den Rohrleitungen g

und h in Communication zu bringen. Die Leitung h ist an ein Kupferrohr l

angeschweißt, welches mit Kupferoxyd angefüllt ist.

Will man die Temperatur des Ofens in einem gegebenen Zeitpunkt bestimmen, so bringt

man die Hähne R und R' in

die Stellungen, welche Fig. 11 angibt, und setzt

die Leitung f mit einem Apparate in Verbindung, welcher

ununterbrochen trockenes und vollkommen gereinigtes Wasserstoffgas entwickelt. Das

Wasserstoffgas treibt die Luft aus der Röhre A, B aus

und entfernt sie durch die frei bleibende Mündung der Leitung g. Die Wasserstoffentwickelung setzt man so lange fort, bis die Luft

vollständig ausgetrieben ist; das Oxyd, welches etwa an der Innenwand der Röhre A, B anhängen könnte, wird dabei in den metallischen

Zustand zurückgeführt.

Darauf dreht man den Hahn R in die Stellung 2 (Fig. 12),

hängt den Wasserstoffapparat von der Leitung f

ab, und setzt die Leitung e mit einem Apparat in Verbindung, welcher zu dem geeigneten Zeitpunkte

mit einer beliebig zu

regulirenden Geschwindigkeit trockene Luft entwickelt. Dieser Apparat, der in Fig. 13

dargestellt ist, besteht in einer Flasche V, in welche

aus einem höher liegenden Reservoir X durch ein Bleirohr

a, b Wasser zugeleitet wird; die Menge des

Wasserzuflusses wird durch einen Hahn r in der

Rohrleitung a, b regulirt. Die Luft aus der Flasche V geht durch eine Röhre c,

d, in welcher mit concentrirter Schwefelsäure getränkter Bimsstein sich

befindet. Wenn der Hahn r' geschlossen ist, so nimmt die

Luft in der Flasche V eine höhere, als die

atmosphärische Spannung an, weil die Wassersäule in der Röhre a, b auf sie drückt.

Die Röhre A, B ist jetzt mit Wasserstoffgas gefüllt,

dessen Spannung H₀ der Spannung der Atmosphäre

gleich ist; seine Temperatur x ist aber unbekannt. Das

mit Kupferoxyd gefüllte Kupferrohr C wird durch eine

intensive Gasflamme bis zum Rothglühen erhitzt, und durch die Leitung i mit einem Uförmig

gebogenen Rohre S, das mit einer abgewogenen Quantität

mit Schwefelsäure getränkten Bimssteins gefüllt ist, in Verbindung gesetzt. Der Hahn

R ist jetzt in der Stellung 2, und der Hahn R' in der Stellung 3 (Fig. 12). Nachdem man den

Hahn R auf ganz kurze Zeit und nur wenig geöffnet hat,

um das Wasserstoffgas aus der Leitung l auszutreiben,

bringt man den Hahn R' in die Stellung l und endlich den Hahn R in

die Stellung 3. Oeffnet man jetzt vorsichtig den Hahn r'

(Fig.

13), so tritt die trockene Luft langsam in die Röhre A,

B über, treibt das Wasserstoffgas aus derselben aus, verbrennt es dabei zum

Theil, und zwingt den nicht verbrannten Theil, durch das Kupferoxyd zu gehen, das

die Verbrennung vollendet; das durch die Verbrennung entstehende Wasser schlägt sich

an der Bimssteinfüllung der Röhre S nieder. Den

Luftstrom läßt man so lange durch die Röhre A, B gehen,

bis das Wasserstoffgas und der Wasserdampf vollständig ausgetrieben sind; das

reducirte Kupferoxyd oxydirt sich dabei von neuem.

Es seyen:

V der Fassungsraum des Apparats bei 0⁰ in Kubikcentimetern;

δ die Dichtigkeit des Wasserstoffgases im

Verhältniß zur Luft;

α der Ausdehnungscoefficient des

Wasserstoffgases;

k der Coefficient der kubischen Ausdehnung für das

Metall, aus dem die Röhre A, B besteht;

P das Gewicht des in der Röhre S angesammelten Wassers.

Dann ist

12,5/112,5 P = V (1 + kx)/(1 + αx) δ 0,0012932 H/760

Bei einem Vorversuch, den man vor dem Einführen der Röhre A,

B in den Ofen anzustellen hat, umgibt man die Röhre A, B mit schmelzendem Eis und verfährt im Uebrigen auf die beschriebene Weise.

Dadurch erhöht man das Gewicht P' des Wassers, welches

der durch den Apparat gehende Wasserstoff bei der Temperatur von 0⁰ und der Spannung H' liefert. Für diesen Vorversuch wird

12,5/112,5 P' = V δ . 0,0012932 H'/760

Durch Division der beiden letzten Gleichungen erhält man

(1 + kx)/(1 + αx) = P/H . H¹/P¹

Der Werth H'/P', der durch den Vorversuch mit dem

schmelzenden Eise bestimmt wird, bleibt für alle zu ermittelnden Temperaturen

constant; nennt man ihn M, so geht die Gleichung über

in

(1 + kx)/(1 + αx) = M . P/H,

woraus sich ergibt:

Textabbildung Bd. 162, S. 366

Die Ermittelung der Temperatur nach diesem Verfahren erfordert nur sehr wenig Zeit,

und der Apparat ist schnell zur Anstellung eines neuen Versuchs fertig gemacht. Man

kann daher mit Hülfe desselben sehr leicht den Gang der Temperatur in ihrer Ab- oder

Zunahme beobachten.

Tafeln