| Titel: | Ueber das Verfahren zur Entdeckung von Undichtheiten an Gas- und Heizröhren von C. Fournier in Paris; Bericht von Silbermann. |

| Fundstelle: | Band 162, Jahrgang 1861, Nr. CXV., S. 422 |

| Download: | XML |

CXV.

Ueber das Verfahren zur Entdeckung von

Undichtheiten an Gas- und Heizröhren von C. Fournier in Paris; Bericht von Silbermann.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement September 1861, S. 522.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Fournier's Verfahren zur Entdeckung von Undichtheiten an Gas- und

Heizröhren.

Das auf einem chemischen und einem physikalischen Princip beruhende Verfahren des

Hrn. Fournier, Schatzmeister des Kriegsministeriums,

begreift zwei Apparate: einen Indicator zur Entdeckung der Undichtheiten überhaupt

und einen zweiten Apparat zur Auffindung der betreffenden Stelle selbst.

Der Indicator (révélateur) besteht aus

einem Hahn, dessen Gestalt von der gewöhnlichen wenig abweicht, und aus einer

U-förmigen Röhre, welche mit gefärbtem Wasser gefüllt ist und als

Differential-Manometer wirkt. Der Hahn nimmt drei verschiedene Stellungen an, und

ist denselben entsprechend gebohrt: in der ersten Stellung schließt er die Leitung,

in der zweiten öffnet er sie, und in der dritten schließt er sie wieder, aber indem

er zugleich die Verbindung mit der U-Röhre herstellt. Bei dieser letzten Stellung

kommt das Gas in den einen Schenkel der Röhre durch den Hahn, während der andere

Schenkel es nur aus den bis zu den Brennern sich erstreckenden Zweigröhren erhalten

kann. Wenn nun zu beiden Seiten der Druck des Gases gleich ist (wie dieß bei

geschlossenen Brennern und vollkommener Dichtheit der Fall seyn muß), so steht die

Flüssigkeit auch in beiden Schenkeln der Röhre gleich hoch; bei ungleicher Höhe ist

also jedenfalls eine Undichtheit angezeigt.

Will man sich folglich von der Dichtheit der das Gas den Brennern zuführenden

Zweigröhren überzeugen, so stellt man zunächst überall den gleichen Druck her, indem

man die Brennerhähne schließt; alsdann gibt man dem Hahn des Indicators die erwähnte

zweite Stellung, wo dann das Gas durch beide Schenkel der Proberöhre eintritt und

folglich der gleiche Flüssigkeitsstand in beiden hergestellt wird. Hierauf sperrt

man die Verbindung beider Schenkel ab, indem man dem Hahn die dritte Stellung gibt.

Wenn nun keine Undichtheit in den zu den Brennern führenden Zweigröhren stattfindet,

so muß die Flüssigkeit in beiden Schenkeln gleich hoch stehen bleiben; im

entgegengesetzten Falle nimmt der Druck durch die Undichtheit ab und die Flüssigkeit

steigt in dem betreffenden Schenkel, während sie in dem anderen fällt. Dieser

Höhenunterschied wird um so rascher sich zeigen, je stärker die Undichtheit ist, und

findet seine Grenze in demjenigen, welcher dem Druck des durch den Hahn kommenden

Gases nach Abzug des Atmosphärendruckes entspricht, also bei 3 bis 4 Centimeter

Wassersäule.

Diese erste Probe ist somit leicht auszuführen, und gibt ein augenblickliches

Resultat. Undichtheiten zwischen dem Haupthahn der Gasleitung und dem Hahn des

Indicators entdeckt man auf dieselbe Weise, indem man jedesmal zuerst zu beiden

Seiten durch Schließen der Hähne gleichen Druck herstellt, und dann dem

Indicatorhahn die erforderliche Stellung zum Absperren der Verbindung des Gases zu

beiden Seiten des Instrumentes gibt.

Um nun die Stelle zu finden, wo die durch den Indicator angedeutete Undichtheit

stattfindet, wendet Fournier ein untrügliches Verfahren

an: er mischt dem circulirenden Gase eine gewisse Menge Ammoniak bei, dessen

Gegenwart alsdann an jeder Oeffnung der Leitung durch den Geruch, oder durch

Salzsäure (welche in Gegenwart von Ammoniak einen weißen Rauch erzeugt), oder durch

Reagenzpapier leicht nachweisbar ist. Um das Ammoniak in das Gas zu bringen,

verfährt er vorzugsweise wie folgt:

In die Leitung wird ein Zwischenstück eingeschaltet, welches die directe Verbindung

unterbricht und das Gas zwingt durch ein Röhrchen zu gehen, worin sich

Bimssteinstücke befinden, die mit etwa 30 Grammen Ammoniakflüssigkeit befeuchtet

sind. Das Gas tritt am unteren Ende dieses Röhrchens ein, streicht durch die ganze

befeuchtete Schicht hindurch, und führt so das Ammoniak nach allen Theilen der Leitung. Wenn man

nun, bei vorher geschlossenen Brennern, dem Gase Zeit läßt sich in allen Zweigröhren

zu verbreiten, und man zugleich den Haupthahn so wie den Indicatorhahn öffnet, so

findet man bei der Untersuchung aller Theile der Leitung das Ammoniak und mithin

jede Undichtheit durch eines der eben bezeichneten bekannten Mittel.

Ein Versuch an einer, etwa 100 Flammen enthaltenden Zweigleitung in der École centrale des et manufactures hat die

Brauchbarkeit dieses Verfahrens erwiesen.

Der Indicatorhahn und der Apparat mit Ammoniak wurden in der nach jener Zweigleitung

führenden Röhre des ersten Stockwerkes eingeschaltet, und zunächst das Vorhandenseyn

einer Undichtheit dargethan; die Langsamkeit, womit sich die Flüssigkeit in der

U-Röhre bewegte, bewies aber, daß dieselbe nur unbedeutend sey; vergleichende

Versuche zeigten, daß sie viel weniger Gas ausließ als ein halbgeöffneter

Brenner.

Hierauf brachte man die Ammoniakflüssigkeit in das betreffende Rohr, stellte die

richtige Verbindung her, und untersuchte die Leitung wie oben angegeben. Es stellten

sich zwei Undichtheiten heraus, die durch Salzsäure, durch Reagenzpapier und auch

auf gewöhnliche Weise durch Anzünden zu entdecken waren.

Nachdem diese Oeffnungen verstopft waren, wies der Apparat nur noch einen

unbedeutenden Verlust, wahrscheinlich in Folge der Porosität der Röhren, nach. Ohne

demselben weiter nachzuforschen, sollte er doch mehr oder weniger geschätzt werden,

und man verfuhr daher wie folgt: ein Einlochbrenner wurde allein angezündet und dann

sein Hahn so weit geschlossen, daß nur noch eine äußerst kleine Flamme verblieb, die

nach dem Ausblasen nicht wieder zu entzünden war; dennoch blieb der Ammoniakgeruch

bemerkbar und die Reaction mit Säure oder mit Reagenzpapier sehr deutlich.

Der Versuch wurde noch öfter wiederholt, um einen Vergleich zwischen den

verschiedenen Entdeckungsmethoden herstellen zu können. Es zeigte sich, daß das

gewöhnliche Verfahren des Aufsuchens mit einer Lichtflamme (zum Anzünden) das am

wenigsten empfindliche ist; hernach kommt der Geruch, dann die Salzsäure und endlich

das mit Essigsäure geröthete und angefeuchtete Lackmuspapier. Dieses letztere ist

von der äußersten Empfindlichkeit; schon das Blauwerden einiger Fasern reicht zur

Nachweisung des Ammoniaks und mithin des Gases aus.

Aus allen Versuchen ergibt sich, daß Fournier's Verfahren

in jeder Weise sinnreich, praktisch und so genau ist, daß es noch über die

Bedürfnisse der Praxis

hinausgeht; es ist eine glückliche Anwendung bekannter Principien, worauf bis jetzt

noch Niemand gekommen war.

Beschreibung des Apparates.

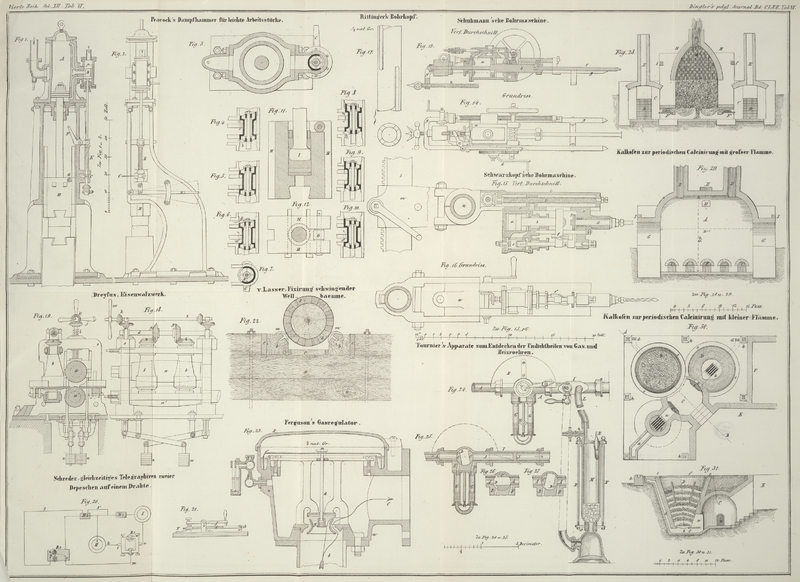

Fig. 24 ist

die Ansicht des ganzen Apparates mit dem Durchschnitt der Ammoniakröhre.

Fig. 25 ist

ein theilweiser Verticaldurchschnitt des Indicators.

Fig. 26 und

27 sind

Verticaldurchschnitte des Indicatorhahnes in verschiedenen Stellungen.

I. Indicator.

A Gasleitung; das Gas geht von der Linken zur

Rechten nach den Brennern.

B Zeigerblatt; dasselbe ist an der Leitung

befestigt; in seinem Mittelpunkt bewegt sich der Conus des Hahnes C, welcher mit dem Zeiger versehen ist, wornach er

sich auf eines der drei Worte drehen und somit in die gewünschte Stellung

bringen läßt.

Der Hahn C besitzt an der Seite seiner Bohrung einen

Einschnitt D von 25–30 Millim. Länge und 5

Millim. Breite (Fig. 25). Außerdem sind in der Hülse des Hahnes zwei schiefe Canäle

E und F angebracht,

deren einer bei gewissen Stellungen des Hahnes (Fig. 26 und 27) mit

dem Einschnitt D correspondirt.

Das Manometer G, G' besteht aus zwei Röhren von

dickem Glase, welche durch ein Kupferrohr verbunden und mit gefärbtem Wasser

gefüllt sind. Das Rohr G mündet in den Canal E, das Rohr G' in den

Canal F. Beide sind hermetisch mit der Hülse des

Hahnes verbunden; die Dichtung des Kupferrohres ist durch Kautschuk bewirkt.

H beweglicher Zeiger, um den Stand der Flüssigkeit

in den beiden Röhren des Manometers anzugeben; er kann durch eine Stellschraube

fixirt werden.

Die drei Stellungen, welche der Hahn erhalten kann, sind folgende:

1) Schluß (fermeture);

Stellung wie in Fig. 24 und 25. In diesem Falle

ist das Gas abgesperrt und die Brenner müssen auslöschen;

2) Beleuchtung (éclairage). Der Hahn ist offen (Fig. 26) und die

Flammen können angezündet werden. Das überall circulirende Gas tritt auch durch

die Canäle E, F in die Glasröhren G, G' ein, und das Wasser stellt sich in beiden

Schenkeln auf gleiche Höhe;

3) Indicator (révélateur). Nachdem alle Brennerhähne geschlossen sind,

bringt man den Hahn in diese Stellung (Fig. 27). Die linke

und rechte Seite der Leitung A sind also getrennt,

das Gas tritt aber

durch D in den Schenkel G mit seinem permanenten Druck. Auf der anderen Seite ist das Gas

zwischen dem Hahn und den Brennern durch den Verschluß des ersteren mit dem

gleichen Druck abgesperrt und tritt in den Schenkel G'.

Wenn also kein Gas an dieser Seite entweichen kann, so bleibt die Flüssigkeit in

beiden Schenkeln gleich hoch stehen, andernfalls fällt sie in G und steigt in G', und

zwar um so schneller, je stärker die Undichtheit ist.

Die Empfindlichkeit des Manometers ist so groß, daß, wenn man in einer Entfernung

von 60–80 Meter eine kleine Oeffnung anbringt, die nach dem Anzünden des

Gases ein blaues Flämmchen von 1 Millim. Höhe und 2 Millim. Breite gibt, welches

1 Liter Gas in der Stunde verbraucht, diese Oeffnung nach einigen Secunden am

Apparat bemerklich wird.

Der Indicator muß so nahe wie möglich an dem Beginn der zu schützenden

Zweigleitung angebracht werden; immerhin ist es bei großen Leitungen (von

einigen Hundert Metern) räthlich, deren mehrere anzuwenden.

II. Apparat zur Nachweisung der

undichten Stellen.

Dieser Apparat wird nicht permanent, sondern nur bei jeder einzelnen Untersuchung

angebracht.

I ist das Zwischenstück, welches in der Leitung A (Fig. 24 und 25) neben

dem Indicatorhahn und zwischen diesem und den Brennern eingeschaltet wird. In

diesem Rohre befindet sich die dichte Platte J,

welche die Verbindung zwischen dem linken und rechten Theil der Leitung aufhebt.

K ist ein Schlauchhahn zur Linken dieser Platte;

er leitet das Gas nach der Ammoniakröhre, aus welcher es durch den Ansatz L wieder in die Leitung gelangt.

M Proberöhre aus dickem Glase von besonderer Form;

sie ist mit Bimssteinstücken gefüllt, die mit Ammoniakflüssigkeit befeuchtet

sind; oben ist sie durch einen Metalldeckel mit zwei Griffen mittelst einer

Kautschukliederung dicht geschlossen. Der Verschluß erfolgt mittelst der Stäbe

M, N, die einerseits mit diesen Griffen

verbunden sind und andererseits durch Schrauben angezogen werden können. Das Gas

tritt durch das Rohr P in eine Kammer im unteren

Theile der Proberöhre ein, mit welcher sie durch den Hals O in Verbindung steht. Die Verbindung in P

und K geschieht durch einen Gummischlauch.

Am Deckel der Röhre ist das Austrittsrohr Q

angesetzt, durch welches das Gas durch einen Schlauch nach L geführt wird. Der an dieser Röhre befindliche Hahn

dient um sich zu vergewissern, daß das austretende Gas in der That mit Ammoniak

imprägnirt ist.

Die Ammoniakflüssigkeit wird durch den kleinen, mit dem Bleipfropf R verschlossenen Trichter eingegossen.

Die Proberöhre kann man auf den Boden oder einen Tisch stellen, oder auch

mittelst der kleinen Griffe an zwei Kettchen aufhängen.

Hiernach ist die Einrichtung und die Manipulation leicht ersichtlich. Ehe man die

Leitung untersucht, thut man wohl, sich von der allgemeinen Verbreitung des

Ammoniaks durch Prüfung des aus dem entferntesten Hahn austretenden Gases zu

vergewissern.

Tafeln