| Titel: | Skizzen aus der allgemeinen Londoner Industrie-Ausstellung im Jahre 1862; von Max Eyth. |

| Autor: | Max Eyth [GND] |

| Fundstelle: | Band 166, Jahrgang 1862, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Skizzen aus der allgemeinen Londoner

Industrie-Ausstellung im Jahre 1862; von Max Eyth.

(Fortsetzung von Bd. CLXV S. 411.)

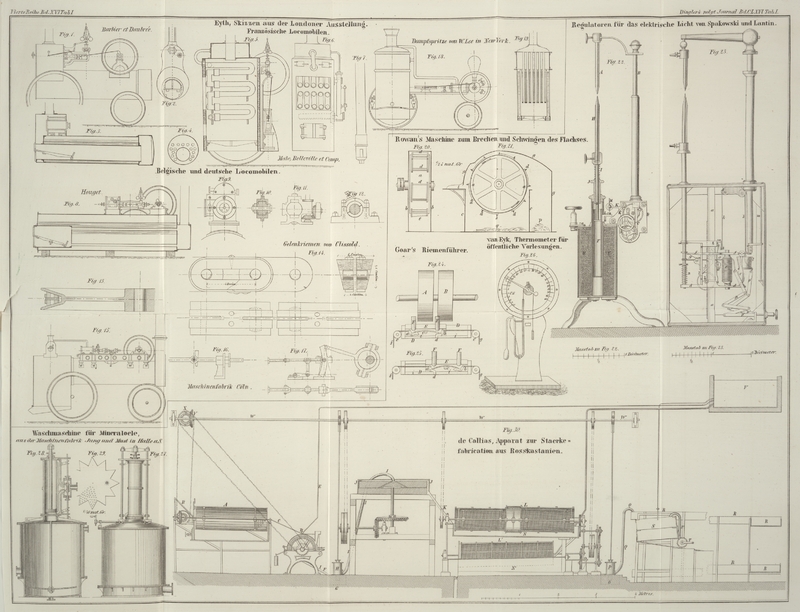

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Eyth, Skizzen aus der Londoner Ausstellung.

Französische Locomobilen.

Maschinen, welche nach dem Clayton-Shuttleworth'schen System den Cylinder in der Rauchkammer

haben, finden wir im französischen Departement nicht. Hingegen sind Maschinen mit

Cylinder in Dampfkammern sowohl als Rauchkammer, von zwei Fabriken ausgestellt,

– eine Combination, die ohne Zweifel eine sehr glückliche genannt werden

dürfte, wenn die Art der Anordnung etwas praktischer gewählt wäre.

Barbier et Daubrée, Clermont-Ferrand.

Die Kessel dieser Fabrik (Fig. 1–4) bestehen

aus einem Cylinder, in welchem ein Feuerrohr vom Roste aus das Feuer in die

erste Rauchkammer führt, in der es umkehrt und durch Siederöhren zurückläuft.

Die zweite Rauchkammer, hoch und weit über dem Kessel aufgebaut, enthält das

Gußstück, welches Cylinder sowohl als Dom vorstellt, indem ein weiter Dampfraum

um den Cylinder durch einen Stutzen mit dem Dampfraum des Kessels in Verbindung

steht. Die Anordnung hat jedenfalls die Folge, daß nur sehr trockener und nahezu

überhitzter Dampf im Cylinder arbeitet, und wäre sehr empfehlenswerth, wenn

nicht Cylinder und Schieberkasten beinahe unzugänglich wären. In Betreff des

Kohlenverbrauchs muß die Maschine günstige Resultate liefern, und wir können uns

kaum erklären, wie sie bei der Agricultur-Ausstellung zu Paris im Jahr

1860 nach den Versuchen der Commission 6 Pfund per

Stunde und Pferdekraft verbrannt haben soll, wenn nicht ziemlich geringe Kohlen

angewendet wurden.

Im Uebrigen ist die Maschine eine der leichtesten im französischen Departement.

Ein am Gußstück des Cylinders angeschraubter gußeiserner Bock bildet die beiden

Lineale und trägt zugleich den gewöhnlichen Kugelregulator – eine Construction,

welche die relative Lage des Kolbens und Gleitstückes in bestmöglichster Weise

sichert. Die Lagerböcke mit ihren angegossenen geraden Lagern sind unter sich

getrennt. Die Kurbelstange ist natürlich gespalten und mit offenen Köpfen

versehen. Die Speisepumpe ist in horizontaler Lage an dem Cylindergußstück

festgeschraubt und durch ein Excenter, gegenüber dem Schieberexcenter, bewegt.

Die Welle ist in der gewöhnlichen französischen Form, die zum mindesten nicht

schön ist, abgebrochen und trägt zwei Schwungräder.

J. Cumming à

Orléans.

Was Kessel und Lage des Cylinders anbelangt, ist die von dieser Fabrik

ausgestellte Locomobile der vorangegangenen durchaus ähnlich. Die Geradführung

ist in der gewöhnlichen englischen Weise durch vier Lineale gebildet, welche am

Cylinderdeckel einerseits, an einem kleinen Ständer andererseits angeschraubt

sind. Dieser Ständer ist zugleich die gegen die Welle hin liegende Speisepumpe,

indem der Kolben derselben durch eine nach unten gehende Verlängerung des

Gleitstückes geführt ist. Die Lager sitzen auf einem gemeinschaftlichen Bock,

der auf einem Ansatz den direct über der Welle stehenden Regulator trägt. Dieser

wird durch conische Rädchen direct in Bewegung gesetzt, anstatt des sonst

unvermeidlichen Riemens.

Schließlich bleibt uns noch eine interessante Kesselconstruction zu erwähnen, mit

welcher neuerdings mehr und mehr und durchaus ermuthigende Versuche gemacht

werden, und die auf einen solchen Kessel gebaute Locomobile von

Malo, BellevilleetComp.

In einem viereckigen Blechkasten (Fig. 5–7) von 70

Centimeter Breite, 1 Meter Länge und circa 2 Meter

Höhe, welcher doppelte 3 Centimeter von einander entfernte Wände hat, liegt

unten, den ganzen Querschnitt des Kessels einnehmend, der Rost. 36 Centim. über

demselben liegen gußeiserne Querbarren, welche ein System schmiedeeiserner

Röhren tragen, die hinten hufeisenförmig abgebogen und vorn mit angeschweißten

Muffen versehen sind. Die erste Reihe von 5 Röhren ist durch ein gemeinsames

schmiedeeisernes Rohr mit 5 Stutzen verbunden, wie auch, nach oben gezählt, die

6te Schichte. Die 2te, 3te, 4te und 5te Reihe von Muffen sind so verbunden, daß

immer nur die über einander liegenden Röhren durch ein gemeinschaftliches, 2

Stutze enthaltendes Querstück communiciren. Diese Querstücke enthalten 2 runde

Deckelchen, welche je durch eine Schraube dicht angezogen sind und durch welche

somit jedes Rohr einzeln bequem gereinigt werden kann. Von dem Verbindungsrohr

der obersten Schichte führt ein Stutz und ein gebogenes Rohr außerhalb des Kastens in den auf

demselben liegenden Dampfbehälter, der aus Schmiedeeisen und cylindrisch ist und

durch dessen Mitte der Kamin nach oben führt. Von demselben geht ein Rohr zur

Maschine und ein zweites zu einem ziemlich großen, vertical an der Außenseite

des ganzen Apparates stehenden gußeisernen Rohr, welches unten einerseits mit

dem untersten Röhrensystem, andererseits mit dem Wasserstandsglas in Verbindung

ist. In diese Röhre, und zwar in den mit Dampf gefüllten Theil, wird das

Speisewasser gepumpt. Nur die drei untersten Reihen des Röhrensystems sind mit

Wasser gefüllt.

Der Vortheil, welcher in diesem und allen ähnlichen Dampfkesseln liegt, ist eine

möglichst geringe Menge Wasser dem Feuer auszusetzen und so eine rasche

Verdampfung zu erzielen. Wie wir sehen, ist zugleich ein sehr großer Theil der

Heizfläche für das Ueberhitzen des Dampfes verwendet, was beides auf eine

günstige und rasche Dampfentwickelung wesentlichen Einfluß hat. Der Fabrikant

gibt die Zeit in der man Dampf von 7 Atmosphären erhält, zu 35 Minuten an und

glaubt mit 2 1/2–3 Pfd. Kohlen per Stunde und

Pferdekraft arbeiten zu können. Er nennt seinen Kessel unexplodirbar, indem das

Springen einer Röhre bei den geringen Mengen von Wasser und Dampf, die der

Apparat enthält, nicht viel Unheil anrichten kann. Wie lange freilich die

überhitzten Röhren Dienste leisten, kann nur durch längere Erfahrung

festgestellt werden.

Die Maschine ist von verticalem System mit stehendem Cylinder, und auf einer

gemeinschaftlichen Grundplatte an der Rückwand des Kessels angeschraubt. Sie ist

hübsch gearbeitet, und abgesehen von etlichen schwer zu erklärenden

constructiven Mißgriffen, eine der besten und hübschesten französischen

Locomobilmaschinen. Die Welle liegt in den an der Fundamentplatte angegossenen

schiefen Lagern und treibt den Regulator mit einem Riemen. Die Drosselklappe, in

das Dampfeinströmungsrohr eingeschaltet, sitzt etliche Meter vom Schieberkasten

entfernt. Eben so merkwürdig ist die Entfernung der Ventilsitze von der neben

dem Cylinder stehenden Speisepumpe. Sonst sind die zwei Lineale der

Geradführung, sowie die kurze, gespaltene Kolbenstange mit offenen Köpfen, ganz

nach dem gewöhnlichen französischen Muster.

Leider sind wir im Augenblick nicht im Stande, eine ähnliche, die Preise der

ausgestellten französischen Locomobilen enthaltende Tabelle zu geben, wie es uns

die Kataloge im englischen Departement möglich machten. Es liegt darin ein

charakterisirender Unterschied des englischen und französischen

Geschäftsbetriebes, aus dem wir auf eine eigentlich fabrikmäßige Entwickelung

des französischen Locomobilenbaues vorderhand kaum schließen dürfen. In

England, wo die Maschinen zu Hunderten verkauft werden, hat sowohl in

technischer als commercieller Beziehung die lächerliche Geheimnißkrämerei nahezu

aufgehört, hinter der sich vor 20 und 30 Jahren die einfachsten mechanischen

Processe verbargen. Die freie, ungebundene Concurrenz einerseits, und die

strenge Handhabung der englischen Patentgesetze andererseits, konnten beide nur

fördernd auf die commercielle Entwickelung wirken. In Frankreich und noch mehr

in Deutschland fehlen noch beide Bedingungen. Daher die Vorsicht mit der alles

gezeigt wird, die Preistabellen mit leeren Preiscolumnen.

Mit Malo, Belleville und Comp. schließt die Reihe der französischen Locomobilen, und wir gehen

zu dem industriellen Nachbarlande Frankreichs über, welches auch dießmal wieder

eine rühmliche Stelle in der Weltausstellung einnimmt.

Belgische Locomobilen.

Leider vermissen wir auch hier einige der ersten Fabriken, die sich mehr nebenbei mit

Locomobilenbau befassen, insbesondere darunter die Société Cockerill in Seraing, deren eigenthümliche, fast

ganz aus Schmiedeeisen bestehende Maschinchen an Leichtigkeit die leichtesten

englischen Locomobilen übertreffen dürften.

So finden wir denn nur 2 Maschinen, von welchen die eine aus Cail's Zweigfabrik in Brüssel hervorgieng. Sie hat 2 Pferdekräfte und ist

in constructiver Beziehung der bereits besprochenen Maschine derselben Fabrik im

französischen Departement vollständig ähnlich. Die zweite ist eine transportable

Maschine mit horizontalem Kessel, von

Houget à Vervier.

Der Kessel (Fig.

8) ist ein einfacher cylindrischer Außenkessel, der eine cylindrische

Feuerbüchse und 16 Röhren enthält. Derselbe hat für die 6pferdige, auf seinem

Rücken liegende Maschine 9 Quadratmeter Heizfläche, was, wie man sieht, ziemlich

wenig ist. Er arbeitet dabei mit der Maximalspannung von 6 Atmosphären.

Feuerbüchse und Röhrensystem sind mit dem äußeren Kessel wie in dem Boidell-Balk'schen Patentkessel mit Schrauben

verbunden, so daß die Röhren herausgenommen werden können. Ein eigentlicher

Dampfdom fehlt.

Die Maschine sitzt nun auf einem gemeinsamen gußeisernen Gestell von etwas

schwerem, aber für eine nur transportable Maschine hübschem Bau. Der Theil

dieses Gestells, direct unter dem Cylinder, ist mit Dampf gefüllt, wie auch der

den Cylinder theilweise umgebende Mantel, welche beide den Dampfdom vertreten

(Fig.

9). Ein Gußstück mit dem Cylinder bildend, liegt über demselben ein

halbrund gewölbter Raum, in welchen der Abdampf tritt und durch den, in einem

Schlangenrohr, das Speisewasser gepumpt wird, ehe es in den Kessel tritt.

– Der seitlich zu öffnende Schieberkasten enthält nur einen gewöhnlichen

Muschelschieber. Die Schieberstange wird nach außen durch die Speisepumpe

geführt, die hinten und vorn eine Stopfbüchse hat, so daß Schieber und

Speisepumpe durch ein Excenter bewegt werden – eine Construction, bei der

mir die zwei Stopfbüchsen der Speisepumpe unangenehm sind. Die Geradführung

besteht aus den gewöhnlichen zwei breiten Linealen und einem Gleitstück aus

Gußstahl (Fig.

10). Die Lineale sind am Cylinderdeckel einerseits, anderseits an

einem gußeisernen Ständer befestigt, der zugleich als Regulatorbock dient (Fig. 11).

Die Kolbenstange ist gespalten, die Kurbel ausgestoßen und die Welle mit zwei

Schwungrädern von kleinem, schwerem Kaliber versehen. Wir sehen nicht ein, warum

man sich auf dem Continent von diesen schweren, massig aussehenden Schwungrädern

nicht trennen kann. In Betreff der Fundamentplatte muß erwähnt werden, daß sie

nur an einem Punkte förmlich festgeschraubt ist, und die entgegengesetzten

Schrauben durch Schlitze gehen, welche das Verschieben des Kessels ermöglichen.

Die Wellenlager (Fig. 12) sind auf

derselben aufgeschraubt und haben senkrecht mit verkeilten Schrauben aufgesetzte

Deckel und diagonal geschnittene Lagerschalen, von denen die obere durch eine

Stellschraube angezogen werden kann.

Die Maschine arbeitet mit 124 Umdrehungen – eine Anzahl, die, wie wir

wissen, von englischen Locomobilen von 6 Pferdekräften gewöhnlich übertroffen

wird, aber in dem belgischen Katalog als sehr hoch, gewissermaßen

entschuldigend, angeführt ist. Sie treibt in der Ausstellung einen Theil einer

Spinnerei.

Das Wichtigste ist jedoch bei der ganzen Maschine die Kraftübertragung, die durch

einen Kettenriemen erzielt wird, der über zwei mit

conischen Rinnen versehene Scheiben lauft und trotz der größten Schlaffheit die

Kraft in ausgezeichneter Weise fortpflanzt. Die Construction ist Patent eines

Hrn. Clissold. Die Gelenke der Kette bestehen aus

Eisen und Leder, wobei immer ein Gelenk aus einem gewöhnlichen Blechstück das

zwei Stahlzapfen trägt, das andere aus zwei Lederstücken und einem dieselben

umfassenden schmiedeeisernen Bande besteht, die seitlich nach der Form der Rinne

conisch abgeschnitten sind. Diese Kettenriemen finden bereits mannichfache

Anwendung, besonders wo durch eigenthümliche Verhältnisse ein sich ändernder

Abstand der Wellenmittel einen sehr schlaffen Riemen nöthig macht. Wir werden

hierauf zurückkommen, indem sie namentlich das Neueste, was in diesem Jahre im

Gebiete des Dampfpflügens geleistet wurde, ins Leben riefen.

Deutsche Locomobilen.

Wir haben nur an einem einzigen Exemplare Gelegenheit, den Stand des Locomobilenbaues

in unserem Vaterlande zu beurtheilen, denn die Locomobile im österreichischen

Departement ist in jeder Beziehung englischen Ursprungs. – Diese Locomobile

übertrifft jedoch, wenn wir nur die Maschine berücksichtigen, in solider

Construction und namentlich an Gewicht sicherlich Alles, was England, Frankreich,

Belgien und Amerika in diesem Zweige ausgestellt haben.

Der Kessel dieser Maschine, welche die Cölner

Maschinenbau-Actiengesellschaft ausstellte, ist den gewöhnlichen

englischen Locomobilkesseln mit viereckiger Feuerbüchse und einem horizontalen

Siederöhrensystem durchaus ähnlich. Ueber der Feuerbüchse sitzt ein kleiner

gußeiserner Dom mit zwei Ansätzen, von denen der eine die Sicherheitsventile, der

andere das Absperrventil trägt (Fig. 15). Von demselben

führt ein Dampfrohr im Bogen dem Schieberkasten den Dampf zu.

Wir fanden bei den englischen Locomobilen die Maschinentheile direct auf dem Kessel

aufgenietet oder angeschraubt, und ohne weitere directe Verbindung unter sich; im

französischen Departement fanden wir die gemeinschaftliche, das Gewicht des Ganzen

bedeutend vermehrende Fundamentplatte auf den Kessel geschraubt oder genietet; bei

der deutschen Locomobile endlich ist für die Maschine ein rahmenförmiges

Fundamentgestell nicht auf den Kessel, sondern auf 8 am Kessel angenietete

gußeiserne Träger aufgeschraubt.

Die Maschine ist zweicylindrig. Die beiden Cylinder bilden ein gemeinsames Gußstück

mit zwischenliegendem, gemeinschaftlichem Schieberkasten. Die Geradführung besteht

wie bei Breval's Maschinen aus einer Stopfbüchse, durch

welche die verlängerte Kolbenstange tritt. Die Kurbelstange ist natürlich gespalten.

Der Zapfen am Kreuzkopfende dreht sich anstatt in der Kurbelstange, in dem mit

Messingschalen und einem Keil versehenen Kopf der Kolbenstange. Am anderen Ende hat

dieselbe einen mit einem Bügel geschlossenen Kopf. Die beiden Kurbeln sind

ausgestoßen und die Lager besonders auf den Fundamentrahmen aufgeschraubt. Die Art,

wie die Maschine zum Rück- und Vorwärtssteuern eingerichtet ist, ist

eigenthümlich. Ein Excenter faßt das obere Ende einer Coulisse, deren Form ein

Kreissegment ist, das vom Ende des Schieberstangenkopfes aus beschrieben wird. Diese

Coulisse (Fig.

17) dreht sich um zwei in ihrer Mitte angeschweißte seitliche Zapfen und

führt das bewegliche Ende der Stange, welche sie mit der Schieberstange in

Verbindung bringt. Diese Stange wird durch einen Hebel gehoben oder gesenkt, und auf diese

Weise der Hub des Muschelschiebers verstellt. Die Coulissen mit ihren concaven

Rinnen, in welchen das kleine Gleitstück für die Schieberstange läuft, sind ein

ziemlich theures Stück Arbeit; größer aber ist der Nachtheil, welcher durch die fast

immer nach oben oder unten ziehende Verbindungsstange zwischen Schieberstange und

Coulisse auf die Stopfbüchse ausgeübt wird.

Die Preise dieser Locomobilen sind für

6

8

10

12

15

18

Pferdekräfte

1350

1450

1700

1800

1950

2150

Thaler.

Natürlich läßt sich nach diesem einzigen Exemplare über den Locomobilenbau

Deutschlands nichts sagen, als daß er sich erst seine Bahn zu brechen hat. Das

eigentliche Feld der Locomobile wird für die nächsten 20 Jahre das

landwirthschaftliche Gebiet bleiben, und Leichtigkeit ist dabei eine vielleicht

wichtigere Bedingung, als eine Solidität welche der Maschine eine 20jährige Dauer zu

garantiren scheint. Eine Locomobile für landwirthschaftliche Zwecke hat, wie wir

sehen, Deutschland nicht ausgestellt.

Amerikanische Locomobilen.

Uebersehen von Tausenden, welche die große Ausstellung nach allen Richtungen

durchstreifen, finden wir in dem unscheinbarsten Theil des Gebäudes, in der

südöstlichen Ecke, einen kleinen Raum, der einem der größten Länder der Welt

zugewiesen wurde. Die Vereinigten Staaten waren wegen des dortigen Bürgerkrieges

selbstverständlich nicht im Stande, vor der alten Welt dießmal ihre eigenthümliche

geistige und materielle Productionskraft zu entfalten. Das Wenige, was sie

ausstellten, ist jedoch charakteristisch genug, um uns augenblicklich zu zeigen, daß

wir uns in einer andern Welt des menschlichen Schaffens befinden.

Amerika ist die zweite Heimath der Locomobile, die erste vielleicht des technischen

Landbaues. Es hat keine eigentliche Locomobile ausgestellt. Was wir hieher rechnen

können, ist nur eine eigenthümlich construirte und schön ausgeführte Dampf-Feuerspritze von Wellington Lee in

New-York, von der wir in Fig. 18 und 19 eine Skizze

geben.

Das Ganze ist, abgesehen vom gußeisernen Cylinder, durchaus von Schmiedeeisen, Stahl

und Messing ausgeführt. Der Kessel, von verticalem System, ist für eine rasche

Dampferzeugung wie geschaffen, und soll in 10 Minuten Dampf von 7 Atmosphären

Spannung geben. Er besteht im Wesentlichen aus einem cylindrischen Dampfraum, in

dessen unteren Boden eine Reihe verticaler Röhren eingeschraubt sind. Der äußere

Röhrenkranz steht unter sich unten durch einen ringförmigen Wulst in Verbindung.

Sämmtliche Röhren, welche in diesem Wulste eingelassen sind, stehen so enge beisammen,

daß sie eine förmliche cylindrische Wand bilden, in deren Innerem der Rost und eine

Anzahl weiterer Wasserröhren liegt, die aber kürzer und von größerem Durchmesser

sind. In jeder dieser kürzeren Röhren führt ein Siederohr empor, welches das Feuer

durch den Dampfraum in die über demselben liegende Rauchkammer führt. Nur diese

Röhren sind vollständig mit Wasser gefüllt, so daß eine außerordentlich geringe

Masse Wasser mit der dem directen Feuer ausgesetzten Heizfläche in Berührung ist.

Die hiedurch erzielte heftige Verdampfung hat den weiteren Vortheil, daß sich in den

Röhren kein Kesselstein absetzen kann, sondern derselbe namentlich in den unteren

Wulst, in welchen gespeist wird, herabsinkt, wo er durchaus unschädlich ist.

Gespeist wird der Kessel durch einen Giffard'schen

Apparat, welcher an der Seite des Kessels angebracht ist und mit dem Windkessel der

Feuerspritze in Verbindung steht.

Vom Dampfraum aus führt ein Messingrohr zum Cylinder. Derselbe ist auf einer

schmiedeeisernen Fundamentplatte aufgeschraubt, die selbst mit einigen Nieten am

Kessel befestigt ist. Die Kolbenstange ist in dem flachen Kopf einer

schmiedeeisernen Traverse befestigt, welche durch vier schmiedeeiserne Lineale

geführt wird. Diese Traverse endet in zwei Zapfen, an welchen die beiden

Kurbelstangen zugleich angreifen. Dieselben fassen die in drei leichte Schwungräder

eingekeilten Kurbelzapfen. Die Schwungräder stecken auf einer Welle, welche zugleich

die Achse einer Rotationspumpe bildet.

Diese Pumpe, in messingenem Gehäuse, sitzt hinter dem Cylinder. Sie hat eine mit

einem Sieb versehene Saugöffnung und zwei mit Schiebern versehene Druckstutzen.

Direct über dem Druckrohr sitzt ein kupferner Windkessel, von dessen unterem Theile

ein dünnes Röhrchen nach dem Giffard'schen Speiseapparat

abzweigt, welcher an der Seite des Kessels angeschraubt ist.

Das Radwerk, durchaus von Schmiedeeisen, ist in Anordnung und Ausführung splendid.

Die Achse der Hinterräder bildet einen großen Ring, in welchem der Kessel hängt. Das

Ende der Fundamentplatte ruht auf der Achse der Vorderräder, und kann gehoben und

gesenkt werden.

Die geregelte Dampfspannung ist 7 Atmosphären; die Anzahl der Umdrehungen der

Maschine und somit der Pumpe ist 260–300.

Natürlich setzt die Anwendung der Maschine eine Wasserleitung voraus, welche das

Saugen der Pumpe ziemlich unnöthig macht. In Städten, die mit solchen versehen sind,

mag der Apparat einen unschätzbaren Werth haben. Die Spritze wurde leider nicht mit

den übrigen Feuerlöschapparaten der Ausstellung probirt; wir sind deßhalb nicht im

Stande, genaue Resultate

über ihre Leistungsfähigkeit mitzutheilen, hoffen aber diese später nachtragen zu

können. Sie soll mit Leichtigkeit 10' tief saugen.

Was constructive Verhältnisse betrifft, so ist sie in jeder Beziehung schöner als die

nachträglich in die Ausstellung gebrachte Dampfspritze von Merryweather, welche probirt, aber durch das Brechen verschiedener Theile

alsbald untüchtig wurde.

Hiemit wären wir am Schlusse dieses etwas langen Capitels über Locomobilen angelangt.

Der Grund, weßhalb wir dem Gegenstande so viel Raum widmeten, ist, weil wir von der

tiefgreifenden Bedeutung des Locomobilenbaues, besonders für Deutschland, fest

überzeugt sind und daher wünschen, die Aufmerksamkeit der einen oder anderen der

deutschen Maschinenfabriken auf einen Gegenstand zu lenken, welcher in Deutschland

überhaupt und besonders im Osten von Deutschland für die nächsten Jahre eine

glänzende Zukunft haben muß.

Die Ende Juni d. J. zu Battersea abgehaltene Ausstellung der Royal Agricultural Society of England konnte uns hierin nur bestärken.

Gegen 100 Locomobilen von allen Größen und Formen, fest und beweglich, zeigten dort

noch mehr als in der Ausstellung in Kensington, welch einer ungeheuren Ausdehnung

dieser Zweig der Industrie fähig ist und die zahlreichen Fremden, welche aus allen

Theilen der Welt zusammen strömten, bewiesen klar genug, was der Landwirthschaft

aller Länder im Augenblicke noth thut.

(Die Fortsetzung folgt im nächsten Heft.)

Tafeln