| Titel: | Neuer Dampferzeuger, von C. F. Hayes in Enfield. |

| Fundstelle: | Band 166, Jahrgang 1862, Nr. XX., S. 102 |

| Download: | XML |

XX.

Neuer Dampferzeuger, von C. F. Hayes in

Enfield.

Aus dem Practical Mechanics' Journal, August 1862, S.

122.

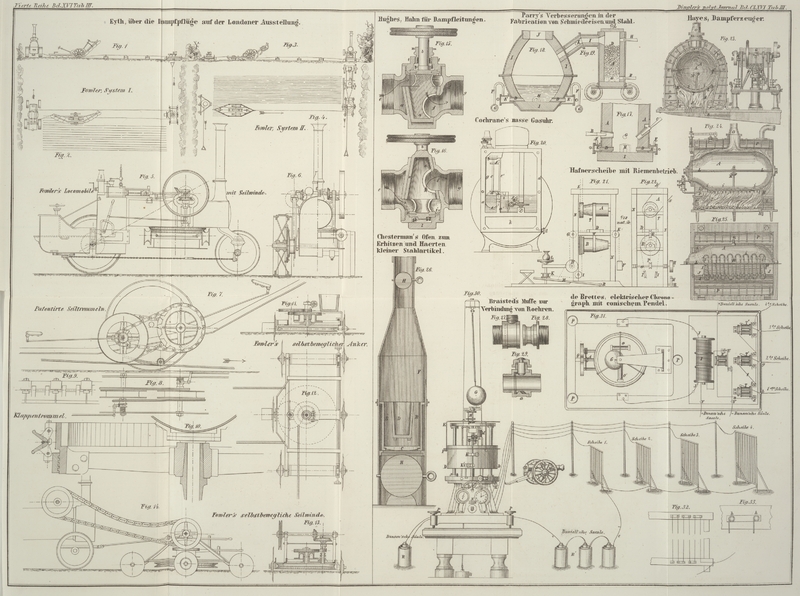

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Hayes' neuer Dampferzeuger.

Diese Erfindung (patentirt in England am 5.

November 1861) betrifft hauptsächlich einen neuen Apparat zur

augenblicklichen Erzeugung von gespanntem Dampf ohne Anwendung der gewöhnlichen

Kessel.Ueber diesen Apparat wurde bereits eine Notiz im polytechn. Journal Bd. CLXV S. 74 mitgetheilt. Das neue System ist von Wichtigkeit, indem es nicht allein die jetzigen mit

Wasser gefüllten

colossalen Kessel überflüssig macht, sondern auch die Nachtheile der so häufigen

Explosionen nicht besitzt. Eine Explosion bei dem vorliegenden Apparate würde von

keiner oder nur geringer Gefahr begleitet seyn, da derselbe nur ein sehr geringes

Flüssigkeitsvolum enthält; außerdem hat derselbe den Vorzug eines geringeren

Brennmaterialverbrauchs. Sehr feuchter Dampf von 60 Pfd. Druck kann in weniger als

einer Minute aus dem eingespritzten Wasser erzeugt und dann bei allen gebräuchlichen

Dampfmaschinen benutzt werden, mögen dieselben groß oder klein, Hochdruck-

oder Condensations-Maschinen, stehende oder locomobile seyn, am Lande oder

auf dem Wasser arbeiten. Auch für Locomotiven ist das System anwendbar. Da der

Apparat nur ein geringes Gewicht hat und wenig Kohlen verbraucht, so ist er auch

besonders für Locomobilen zu landwirthschaftlichen und anderen Zwecken anwendbar;

auch empfiehlt er sich vorzüglich für Straßenlocomotiven, Canaldampfer und

Feuerspritzen.

Fig. 23

stellt einen Vorderaufriß einer kleinen Pumpmaschine dar, wie dieselbe zum

Einspritzen des Wassers in die Heizröhren zweier Dampferzeuger, die an beiden Seiten

der Maschine stehen, und von denen einer dargestellt ist, erforderlich sind. Fig. 24 ist

ein Längendurchschnitt des neuen Dampferzeugers und Fig. 25 ein Grundriß

desselben nach zwei verschiedenen Ebenen, mit der einen Hälfte der

Zickzack-Dampfröhren im Gefäße und außerhalb desselben.

Bei der hier gezeichneten Einrichtung sind zwei dampferzeugende Gefäße A vorhanden, deren jedes über seiner Feuerung und an der

einen Seite einer kleinen Dampfmaschine B aufgestellt

ist, welche die vier kleinen Speisepumpen C treibt, die

an jeder Ecke der rechtwinkeligen Grundplatte der Maschine stehen; diese selbst wird

von vier Seiten über der gemeinschaftlichen Sohlplatte getragen (s. Fig. 23).

Die Kolbenstange dieser kleinen Dampfmaschine greift direct an der Mittelkurbel einer

Hauptwelle an, und geht durch eine Stopfbüchse im oberen Theil des verticalen

Cylinders. Die Welle läuft in Lagern, die von einem leichten schmiedeeisernen

Gestelle getragen werden und führt an jeder Seite ein Excentricum D mit ringförmigen Einschnitten in den Seiten. Zwei

Pumpen C zu jeder Seite der kleinen Maschine spritzen

das Wasser in das benachbarte Gefäß A ein und werden

durch den Krummzapfen E an jeder Seite der Hauptwelle

getrieben. Eine Rolle an dem verticalen Arm dieser Krummzapfen läuft in dem

excentrischen Einschnitt der Scheiben D, während an dem

horizontalen Arm die Kolben der Pumpe mittelst einer Bleuelstange angehängt

sind.

Man sieht aus der Einrichtung der Excentrics und Pumpen, daß das aus der Cisterne G durch die engen Saugröhren E gepumpte Wasser in kleinen aufeinanderfolgenden Strahlen durch die

Abzugsröhre H in die Dampfgefäße injectirt wird. Eine

Maschine von 500 Pferdekräften erfordert für jeden Pumpenhub nicht mehr als 1

Kubikzoll Wasser, so daß die erforderlichen Hülfsmaschinen sehr klein sind und nur

einer sehr geringen Triebkraft bedürfen, wozu ein Dampfrohr in dem entsprechenden

Generator hinreicht.

Das Rohr H aus jeder der beiden Pumpen C leitet das Wasser in das hintere Ende der Schlange von

Zickzackröhren I, welche außerhalb des inneren Gefäßes

A unmittelbar über der Feuerung liegt. Wenn es

hierin das vordere Ende erreicht hat, tritt es in den unteren Theil des

Einlaßventils K, welches einen Ausblasehahn für beide

Schlangen I besitzt (s. Fig. 24) und an der

Vorderseite des Dampfgefäßes liegt. Aus dem oberen Theile des Ventils geht das

Wasser dann in Form von Dampf mittelst eines Zweigrohres durch die Vorderwand des

Gefäßes A in die ähnlichen Schlangenröhren i, i, welche am Boden des Gefäßinnern liegen.

Die Roststäbe können ebenfalls hohl gemacht werden und zum Durchleiten und Vorheizen

des Wassers dienen; das auf denselben brennende Feuer wirkt zunächst auf die erste

Schlange I, welche durch die ganze Länge des Herdes geht

und hinreichend hoch unter der intensivsten Flamme liegt, um Beschädigung zu

verhüten. Wie man aus Fig. 25 ersieht, besteht

dieses Schlangenrohr aus kurzen geraden Stücken, welche durch Bogenstücke mittelst

rechts und links gewundener Schrauben verbunden sind, jedoch kann auch jede andere

passende Form gewählt werden.

Sobald das Wasser, welches in kleiner Menge in den erhitzten Theil der Röhre

eingetrieben wird, in Dampf verwandelt ist, bewegt sich derselbe mit ungeheurer

Schnelligkeit durch die ganze Länge derselben, wornach er auf seinem Wege durch den

Ofen, und dann durch das Ventil K und die innere

Schlange i, sich vollkommen sättigt und hohen Druck

erlangt, um endlich durch die Brause M in das Innere des

Gefäßes A auszutreten. Dieses ist von cylindrischer

Gestalt und so aufgestellt, daß die ganze Oberfläche so viel wie möglich der

directen Wirkung des Feuers und der heißen Gase ausgesetzt ist. Diese gehen durch

den das Gefäß rings umgebenden Raum hindurch in der Richtung der Pfeile nach dem

Kamin O. Die äußere Seite der Feuerzüge bildet der

Mantel P, welcher hufeisenförmig den ringförmigen Raum

umgibt und in seiner Stellung gut befestigt ist. Dieser Mantel P bildet, wie die Figur zeigt, selbst einen hohlen Raum,

welcher in Verbindung mit dem Gefäß A und in Folge

seines inneren Contactes mit dem Feuer sehr erheblich zur Sättigung und Spannung des

Dampfes beiträgt. Die äußere Wand des Mantels P ist mit

einem schlechten Wärmeleiter bedeckt, um so viel wie möglich die Strahlung zu

vermindern. Die Verbindung zwischen A und P

wird durch zwei sehr

starke hohle Schraubenstutzen Q gebildet, welche in die

Platten jeder Kammer eingeschraubt sind. Sie dienen außer zur Verbindung auch zur

Verstärkung des Ganzen. Hiezu sind noch vier schmiedeeiserne Klammern bei R (Fig. 23) angebracht. Der

dem Feuer am meisten ausgesetzte Theil des Mantels bei S

ist durch Feuerziegel geschützt. Der aus M in das Gefäß

A eintretende Dampf hat eine große Elasticität, ist

aber, sehr unähnlich dem gewöhnlichen überhitzten Dampf, von niedriger Temperatur

und ganz feucht, so daß eine Explosion ganz gefahrlos seyn würde. Man braucht zum

Verpacken überall nur den gewöhnlichen Hanf und Kitt, und ein Tropfen Oel reicht zum

Schmieren der Cylinder hin. Aus der äußeren Kammer P

können alle beliebigen Leitungen nach der Maschine u.s.w. geführt werden.

Man gibt dem Apparate am besten durch Stützen große Stärke, damit man je nach

Bedürfniß sehr hohen Druck erzeugen und mithin in kleinerem Raume große Kraft

erhalten kann; unter gewöhnlichen Umständen ist es jedoch nicht rathsam, den Druck

über 60–100 Pfd. per Quadratzoll zu steigern. Ein

starker Bolzen L reicht von einem Ende zum anderen des

innern Gefäßes und gibt demselben, und namentlich dem Deckelverschluß, die

erforderliche Stärke. Die Art wie die Dampferzeuger auf der Grundplatte durch vier

Füße befestigt werden, erkennt man aus Fig. 23 und 25.

Kleine Handpumpen wendet man zu Anfang an, um hinreichende Kraft zur ersten Bewegung

der Hülfsmafchine zu liefern; dazu reichen ein oder zwei Pumpenzüge hin.

Am äußeren Gefäße P befinden sich endlich

Sicherheitsventile und Zubehör.

Tafeln