| Titel: | Verbesserungen bei der Fabrication der Salpetersäure. |

| Fundstelle: | Band 166, Jahrgang 1862, Nr. XLIV., S. 493 |

| Download: | XML |

XLIV.

Verbesserungen bei der Fabrication der

Salpetersäure.

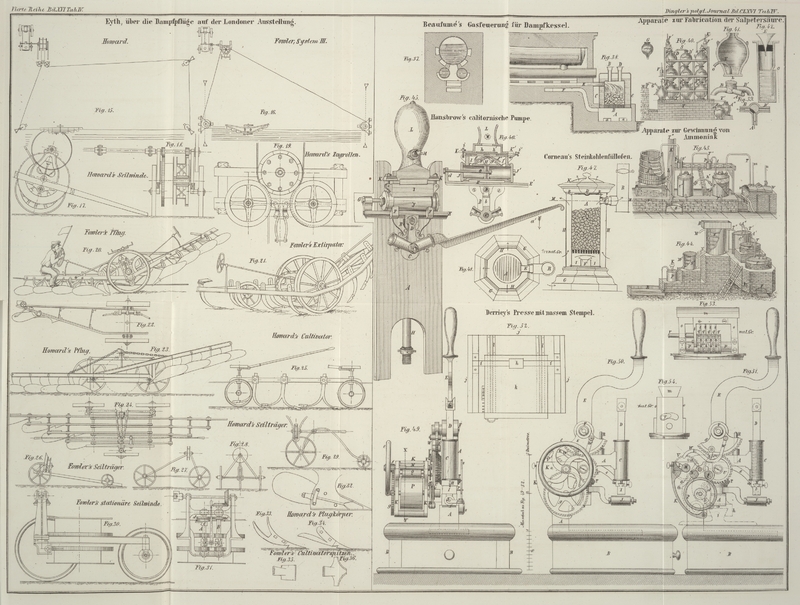

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Verbesserungen bei der Fabrication der Salpetersäure.

Bei der Fabrication der Salpetersäure ist bekanntlich die den Verdichtungsapparat

verlassende Säure durch aufgelöste Untersalpetersäure roth gefärbt. In diesem Zustand

eignet sie sich für viele Anwendungen, so z.B. zur Darstellung der Schwefelsäure;

für die meisten Zwecke aber muß sie vorher in farblose, von NO⁴ vollkommen

freie Salpetersäure übergeführt werden, was durch das sogenannte Bleichen (blanchiment), und zwar auf die Weise geschieht, daß man

die Salpetersäure in gläsernen Ballons, die in einem bis auf 80 bis 90° C.

erhitzten Wasserbade sich befinden, erhitzt, so lange als noch rothe Dämpfe

entweichen, welche letztere man entweder in die Schwefelsäurekammer leitet oder

durch ein Rohr ins Freie führt. In der jüngsten Zeit sind nun in der

Salpetersäurefabrication wichtige Verbesserungen aufgetaucht, die sich theils auf

die Umgehung des Bleichens, theils auf die Condensationsapparate beziehen. In

ersterer Hinsicht ist eine in der Fabrik von Chevé

übliche Vorrichtung anzuführen. Es ist dem Praktiker bekannt, daß die rothen Dämpfe

bei der Fabrication der Salpetersäure sich nur bei Beginn und gegen das Ende der

Destillation bilden. Man braucht daher nur fractionirt zu destilliren, um einerseits

rothe Säure, andererseits weiße Säure zu erhalten, die, ohne der Bleichung zu

bedürfen, sofort in den Handel gebracht werden kann. Zu dem Ende wendet man einen

Hahn aus Steinzeug von der in Fig. 39 abgebildeten Form

an, dessen Rohr A mit dem Destillirapparat in Verbindung

steht, während die Rohre B und B' in verschiedene zum Auffangen bestimmte Ballons münden. Der Hahn ist so

gebohrt, daß man nach Belieben die Communication zwischen A und B, wobei B

abgeschlossen ist, oder zwischen A und B' herstellen kann. Durch geeignetes Stellen des Hahnes

kann man daher die rothe Säure von der weißen vollständig und kostenfrei

trennen.

Die zweite Verbesserung, von Plisson und Devers herrührend, bezieht sich auf den

Condensationsapparat, der aus einer Batterie von 10 Flaschen besteht, von denen 6

unten offen sind und in Trichter endigen, so daß sie in die Mündungen gewöhnlicher

Flaschen passen. G (Fig. 40) zeigt eine

solche unten offene Flasche. Aus dem hinter dem Mauerwerk M versteckten Cylinder geht ein Rohr aus Steinzeug, mit welchem ein

zweimal gebogenes Glasrohr G' in Verbindung steht, das

in eine der drei Mündungen der ersten Flasche A führt.

In dieser Flasche sammelt sich das zuerst Uebergehende, das, was vielleicht

übersteigt, und überhaupt, alle Unreinigkeiten. Die Flasche A ist inwendig mit einem kleinen Rohr T

versehen, das einen hydraulischen Verschluß bewirkt, in der Weise, daß, wenn die

Flüssigkeit in der Flasche eine Höhe von einigen Centimetern erreicht hat, der

Ueberfluß durch das Rohr T in die gut verschlossene

Flasche A' abfließt. In der zweiten Mündung der Flasche

A ist ein Trichter, durch welchen Wasser aus F in die Flasche A

fließt und die

Condensation unterstützt. Durch ein Glasrohr S gehen die

Säuredämpfe aus der Flasche A in die Flasche B, welche, ebenso wie die beiden Flaschen B' und B'', die in ihnen

verdichteten Producte durch das Rohr T' in den Ballon

A'' führt. Die in B

nicht condensirten Dämpfe gehen nach C und von da nach

D; in diesen beiden Flaschen verdichtet sich ein

Theil der Säure, der nach B und endlich nach A fließt; der nicht condensirte Rest geht durch das

Glasrohr S' nach D', dann

nach C'' und endlich nach B', worin die verdichteten Theile sich ansammeln. Von da gehen die Dämpfe

durch die Flaschen B'', C'', D'', und aus der letzten

Flasche das, was noch nicht verdichtet ist, in den Rauchfang. Aus den Mariotte'schen Flaschen F'

und F'' fließt Wasser zu, was im Verein mit dem Wasser

aus F die producirte Säure bis auf 36°

Baumé (= 1,31 spec. Gewicht = 42,2 Proc. NO⁵) verdünnt. Um jedem Druck

in den Flaschen A' und A''

vorzubeugen, geht ein Rohr H und ein ähnliches H' (in der Abbildung weggelassen) von T und T' ab, um die nicht

verdichteten Dämpfe in die Flasche B'' zu führen, wo sie

sich mit dem nicht condensirten Reste vereinigen. Der ganze Apparat, der auf den

ersten Anblick complicirt zu seyn scheint, ist äußerst leicht zu handhaben; die

Säuredämpfe condensiren sich im Anfange in der Flasche A, aus welcher sie in einen besonderen Recipienten A' geführt werden; daraus verdichten sie sich in den Flaschen B, B', B'', aus welchen das Product in den allgemeinen

Recipienten A'' fließt.

Dieser neue Verdichtungsapparat ist äußerst vortheilhaft. Einmal zusammengesetzt,

braucht er nur sehr selten aus einander genommen zu werden. Die Handarbeit des

Leerens und Zusammenfügens bei dem gewöhnlichen Apparat und der damit

zusammenhängende große Kittverbrauch fallen bei dem neuen Apparat hinweg. In Folge

des langen Weges, den die Dämpfe zurückzulegen haben, geht die Condensation

vollständiger vor sich, wie die Ausbeute von 132 bis 134 Kilogr. Säure von

36° B. auf 100 Kilogr. Salpeter beweist, während die älteren Apparate nur 125

bis 128 Kilogr. liefern.

Die innere Einrichtung der Flaschen und der den hydraulischen Schluß bewirkenden

Hebertrichter ergibt sich aus Folgendem. In jeder der Flaschen der unteren Reihe

befindet sich ein gebogenes Rohr aus Steinzeug T (Fig. 41),

dessen Mündung O ins Freie geht; eine spaltförmige

Oeffnung L stellt die Communication zwischen der

Flüssigkeit und dem Innern der Röhre her; die Flüssigkeit kann demnach in der

Flasche nur bis zu einer gewissen Höhe sich ansammeln. Es ist klar, daß hierdurch

die Flasche einen hydraulischen Schluß erhält. Der Hebertrichter besteht aus einem

thönernen Rohr von etwa 3 Centimetern Durchmesser, dessen Seitenwand der Länge nach

durchbohrt ist (Fig. 42); die in das Innere der Röhre gelangende Flüssigkeit kann mithin

nur bis zur Oeffnung O steigen; sobald diese Höhe

erreicht ist, fließt die Flüssigkeit in demselben Verhältniß aus, als durch den

Trichter E nachströmt. (Aus dem Dictionnaire de Chimie industrielle von Barreswil und Girard, durch Wagner's Jahresbericht für chemische Technologie,

Jahrgang 1861.)

Tafeln