| Titel: | Verfahrungsarten bei der Gewinnung von Ammoniak aus Harn und aus dem Condensationswasser der Gasfabriken. |

| Fundstelle: | Band 166, Jahrgang 1862, Nr. XLVIII., S. 201 |

| Download: | XML |

XLVIII.

Verfahrungsarten bei der Gewinnung von Ammoniak

aus Harn und aus dem Condensationswasser der Gasfabriken.

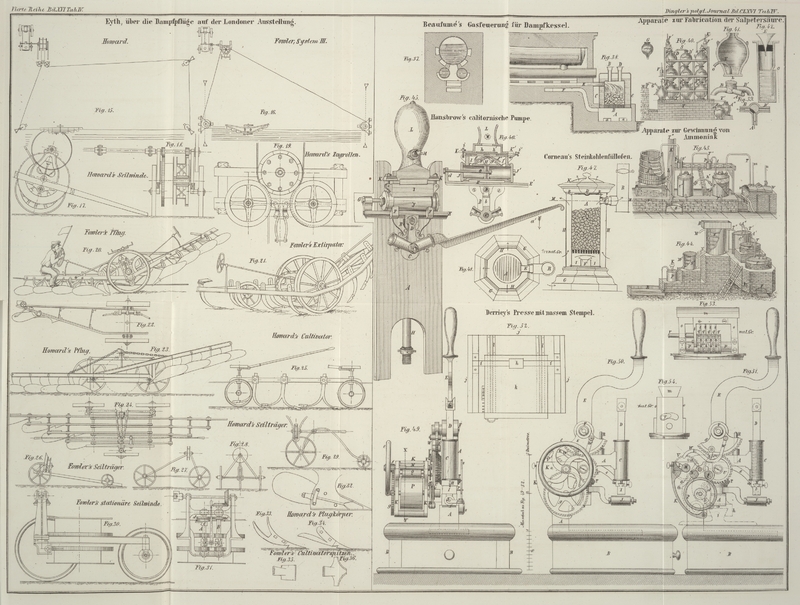

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Verfahrungsarten bei der Gewinnung von Ammoniak aus Harn und aus

dem Condensationswasser der Gasfabriken.

Die Bereitung von Ammoniaksalzen aus gefaultem Harn gründet sich auf die Flüchtigkeit

des darin enthaltenen kohlensauren Ammoniaks und auf die daraus folgende

Möglichkeit, dasselbe durch Destillation von der Flüssigkeit zu trennen. Der von Figuera construirte und in dessen Fabrik in Bondy bei

Paris angewendete Destillationsapparat verdient auch in Deutschland bekannt zu

werden, da seltsamer Weise selbst die neuesten Werke über chemische Producte aus

Thierabfällen über die Verwerthung des Harns auf Ammoniaksalze schweigen. Der Inhalt

der Latrinen und Cloaken von Paris wird in la Villette deponirt und von da aus

mittelst colossaler Pumpen in ein Leitungsrohr getrieben, welches, mit dem Quercanal

parallel laufend, in der Entfernung von einigen Kilometern in die großen Reservoirs

mündet, die in der Nähe von Bondy, mitten im Walde gleichen Namens, liegen. Nach

längerer oder kürzerer Zeit scheidet sich in diesen Reservoirs ein fester Rückstand

ab, der nach der Gährung und dem Trocknen unter dem Namen Poudrette in den Handel

geht. Die über diesem Absatz stehende Flüssigkeit zapft man in andere Bassins ab,

nachdem sie sich vollständig geklärt hat. Man nennt diese Flüssigkeit Eaux vannes; wir wollen sie Gülle nennen. So wie

dieselbe in die Bassins kommt, enthält sie nur kleine Mengen von Ammoniak, das aber

in großer Menge sich bildet, sobald die Flüssigkeit in Fäulniß tritt, was sehr bald

der Fall ist. Nach etwa einem Monat ist die Fäulniß beendigt und die Gülle kann zur

Fabrication der Ammoniaksalze verwendet werden. Das durch die Fäulniß entstandene

kohlensaure Ammoniak wird durch Erhitzen verflüchtigt und der Dampf in eine saure

Flüssigkeit geleitet. Der hierzu angewendete Apparat von Figuera besteht wesentlich aus einem Dampfkessel, dessen Dampf in zwei

große Blechgefäße strömt, die er erhitzt und aus welchen er das kohlensaure Ammoniak

austreibt, das die darin enthaltene Gülle enthält; das kohlensaure Ammoniak

verdichtet sich zunächst in dem bleiernen Schlangenrohr eines Kühlapparates und

gelangt endlich in eine saure Flüssigkeit, wodurch es in schwefelsaures Ammoniak

übergeführt wird. Fig. 43 zeigt die Einrichtung dieses Apparates. A ist ein großes Holzgefäß, das 250 Hektoliter Gülle faßt und mittelst des

Rohrs h gefüllt wird; C und

C'

sind zwei Blechgefäße

mit einer Capacität von je 100 Hektolitern, P und P' sind kleine ähnliche Gefäße, deren Bestimmung unten

gesagt werden wird. Zunächst wird der Dampfkessel W,

welcher 130 Hektoliter faßt, mit der (durch die vorige Destillation fast

erschöpften) Flüssigkeit aus C und C' gefüllt; sie enthält noch geringe Mengen von

Ammoniaksalzen und hat außerdem eine so hohe Temperatur, daß die Operation

ununterbrochen fortgehen kann. In die Gefäße C und C' füllt man die in dem Bottich A vorgewärmte Gülle. Ein von dem Boden des Bottichs A ausgehendes Rohr h' führt die Gülle nach C, und ein zweites Rohr h''

die Gülle von C nach C',

worauf A mit neuer Gülle gespeist wird. Der Dampfkessel

ist mit drei Röhren versehen; T ist das

Dampfleitungsrohr und hat den größten Durchmesser; das Rohr m geht in den Kessel bis auf einige Centimeter vom Boden herab und erhebt

sich bis über die Bedachung der Fabrik; u ist ein

Sicherheitsrohr und zeigt zugleich durch Emporsteigen von Schaum an, wenn die

Flüssigkeit im Dampfkessel bis zur unteren Mündung des Rohres m gefallen ist; n endlich ist ein gewöhnliches

mit Hahn versehenes Rohr.

Nachdem die Gülle in die verschiedenen Gefäße vertheilt worden ist, wird der

Dampfkessel geheizt; der sich entwickelnde Dampf geht durch das Rohr T und nimmt die kleinen Mengen Ammoniak mit sich, welche

die Flüssigkeit im Dampfkessel noch enthielt. Der Dampf geht zunächst nach C, erhöht nach und nach die Temperatur der darin

befindlichen Flüssigkeit und entwickelt daraus kohlensaures Ammoniak, welches

vermittelst des Rohres t in das kleine Gefäß P entweicht. Die Function dieses kleinen Apparates ist

folgende: Der in C einströmende Dampf bewirkt ein Wallen

der Flüssigkeit und eine beträchtliche Schaumbildung, deren Größe von dem Grade des

Siedens abhängig ist. Unter normalen Verhältnissen steigt der Schaum in dem Rohr t empor und darf selbst in P

eine gewisse Höhe erreichen, das Gefäß aber nie anfüllen, weil sonst zu fürchten

wäre, daß er in das Rohr T' steigen und die Flüssigkeit

in C' verunreinigen würde. Um zu sehen, wie hoch der

Schaum in dem Gefäße P steht, nimmt der Arbeiter von

Zeit zu Zeit einen der drei Holzpfropfen heraus, die drei Oeffnungen in

verschiedener Höhe an der Seite verschließen, und beobachtet, durch welche der

Oeffnungen der Schaum ausfließt. Hält er den Gang der Operation für zu rasch, so

mäßigt er das Feuer unter dem Kessel.

Aus dem Gefäß P geht der Dampf, der schon viel

kohlensaures Ammoniak enthält, durch T'' nach C', wo er auf die nämliche Weise wirkt wie in C, entweicht durch das Rohr t', passirt durch das zweite Probegefäß P' und

geht von da mittelst des Rohres T'' in das Bleirohr des

Kühlapparates, wo er

durch die Gülle, die das Schlangenrohr umgibt, abgekühlt und condensirt wird. Die

verdichteten Producte begeben sich durch das Rohr t'' in

einen mit Bleiplatten bekleideten Bottich, der die zur Sättigung des Ammoniaks

erforderliche Menge Schwefelsäure enthält.

Eine Destillation erfordert 12 Stunden; nach ihrer Beendigung wird der Dampfkessel

durch das Rohr v ausgeleert und sofort wieder mit Gülle

aus C und C' angefüllt,

worauf die Arbeit von Neuem beginnt. Der Ammoniakgehalt der in Bondy verarbeiteten

Gülle ist ein wechselnder und richtet sich nach der Jahreszeit, nach dem Alter der

Jauche u.s.w., im Durchschnitt aber wird angenommen, daß 1 Kubikmeter (= etwa 40

Kubikfuß) 9 bis 12 Kilogr. schwefelsaures Ammoniak liefern. Eine jede Destillation

liefert ungefähr 200 Kilogr. Da die Fabrik in Bondy elf Apparate hat, so producirt

sie täglich etwa 2500 Kilogr. (= 50 Ctr.) schwefelsaures Ammoniak, was einem Quantum

von 2500 bis 3000 Hektoliter Gülle entspricht. Die Verarbeitung des gefaulten Harns

ist deßhalb von großer Wichtigkeit und sie würde noch weit wichtiger seyn, wenn die

Agricultur von den dabei erzielten Ammoniaksalzen einen ausgedehnteren Gebrauch

machte, deren Preis 40 Fr. für den metrischen Centner (etwas über 9 Fl. rhein. für

den Zollcentner) nicht viel übersteigt, und wenn man in Paris jährlich nicht über

800,000 Kubikmeter Harn in den Gossen und Abzugscanälen verloren gehen ließe, die

ungefähr 7 bis 800000 Kilogr. schwefelsaures Ammoniak (=140 – 160000 Ctr.)

repräsentiren.

Um aus den Condensationswässern der Gasfabriken das Ammoniak zu gewinnen, wendet man

in Paris in mehreren Gasanstalten einen Apparat von Mallet an, welchem seiner Zweckmäßigkeit wegen die größte Verbreitung zu

wünschen ist. Er ist dem Apparat von Figuera sehr

ähnlich, nur von weit kleineren Dimensionen, weil das Condensationswasser viel

reicher an Ammoniak ist als die Gülle. Letztere liefert, wie oben gesagt, 9 bis 12

Kilogr. Sulfat per Kubikmeter, während das

Condensationswasser mindestens 50 Kilogr. ausgibt, so daß zur Herstellung von 100

Kilogr. dieses Salzes 20 Hektoliter Condensationswasser hinreichen, während von der

Gülle 100 Hektoliter (also das Fünffache) erforderlich sind. Fig. 44 zeigt den

Apparat. Er besteht aus drei staffelförmig übereinander stehenden gußeisernen

Kesseln C, C' und C''. C

steht direct über der Feuerung F und ist mit einem

Bleirohre T versehen, das vom Deckel des Kessels ausgeht

und in die Flüssigkeit des zweiten (eingemauerten) Kessels C' taucht, welche nach und nach erwärmt wird. Von C' geht ein Bleirohr T' nach dem dritten

Kessel C''. Jeder Kessel ist mit einem Mannloch und

einem Rührapparat A, A' und A'' versehen. Der dritte Kessel C'' steht vermittelst des Rohres T'' mit dem Schlangenrohr S

des Kühlapparates in Verbindung, in welchem kaltes Condensationswasser zum Kühlen

benutzt wird, das aus dem Reservoir B zuläuft und bei

M wieder abfließt. Aus dem Schlangenrohr S gehen die verdichteten und nicht verdichteten Producte

durch N in ein zweites Kühlrohr S', das ebenfalls durch Condensationswasser abgekühlt wird, von da in ein

Bleigefäß P, das mit einem Sicherheitsrohr versehen ist,

und endlich in ein flaches, mit Blei ausgefüttertes Gefäß, welches Schwefelsäure

enthält. Jeder der Kessel C und C' hat eine Capacität von 8 Hektolitern.

Stellen wir uns vor, der Apparat sey im Betrieb und das in C befindliche Condensationswasser habe bereits alles Ammoniak verloren, so

wird durch einen am unteren Theile des Kessels C

befindlichen Hahn die Flüssigkeit abgelassen und durch (zum Theil erschöpfte) aus

C' ersetzt; letzterer Kessel wird durch die

Flüssigkeit des dritten Kessels C'' gefüllt und in C'' Wasser aus den Kühlapparaten, welches dort bereits

vorgewärmt wurde, gepumpt. In diesen dritten Kessel kommt zugleich durch das

Mannloch eine gewisse Menge gelöschter und gesiebter Kalk, die dem sehr wechselnden

Gehalte des Condensationswassers an Ammoniakverbindungen entsprechen muß; die nach

C' und nach C herab

fließenden Wasser enthalten daher stets Kalk. Die Flüssigkeit in C wird durch das darunter befindliche Feuer bis zum

Sieden erhitzt; der Kalk zersetzt die letzten Antheile von kohlensaurem Ammoniak und

Schwefelammonium und bewirkt eine schwache Entwickelung von Ammoniakgas, welches mit

den sich entwickelnden Dämpfen in den Kessel C' gelangt;

von Zeit zu Zeit setzt ein Arbeiter den Rührapparat in Bewegung, um den Kalk

aufzurühren und dessen Ansetzen an den Boden des Kessels zu verhindern. Die

Flüssigkeit des zweiten Kessels C', sowohl durch die

Verbrennungsgase der Feuerung F, als auch durch die aus

C kommenden Dämpfe erhitzt, verhält sich ganz

ähnlich und sendet durch das Rohr T'' nach C'' ein Gemisch von Ammoniak mit Wasserdampf. In dem

dritten Kessel C'' findet derselbe Vorgang statt; die

flüchtigen Producte gelangen zunächst, wie oben gesagt, in die beiden Kühlapparate,

dann in das Bleigefäß P, welches man von Zeit zu Zeit

mit etwas Kalk versieht, um die letzten Spuren der Ammoniaksalze, welche sich der

Zersetzung in den Kesseln entzogen haben, zu zersetzen. Endlich gelangt das fast

reine Ammoniakgas in das Sättigungsgefäß R, dessen

Flüssigkeit nach geschehener Neutralisation zum Krystallisiren abgedampft wird. (Aus

dem Dictionnaire de Chimie industrielle von Barreswil und Girard, durch

Wagner's Jahresbericht für chemische Technologie,

Jahrg. 1861.)

Tafeln