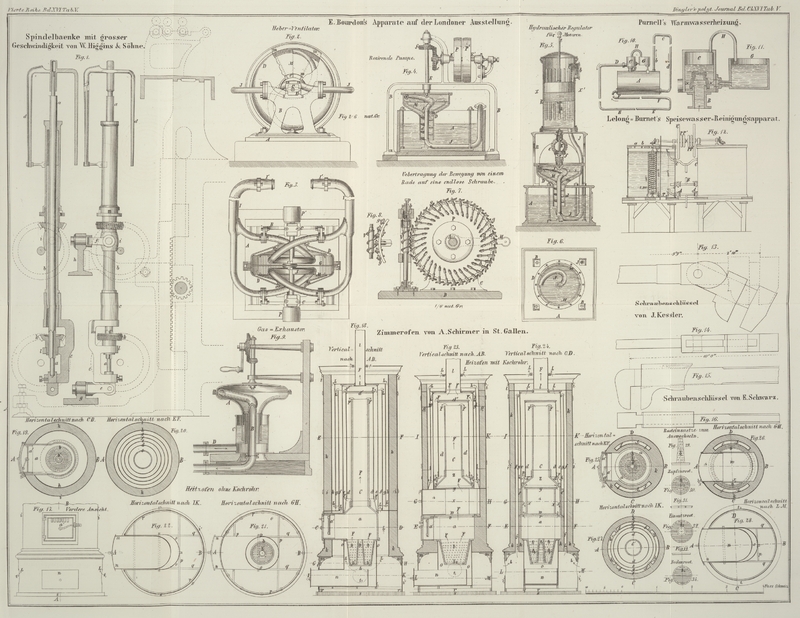

| Titel: | Die Apparate von E. Bourdon in Paris, auf der allgemeinen Londoner Industrie-Ausstellung im Jahre 1862. |

| Fundstelle: | Band 166, Jahrgang 1862, Nr. LVI., S. 241 |

| Download: | XML |

LVI.

Die Apparate von E. Bourdon in Paris, auf der allgemeinen Londoner

Industrie-Ausstellung im Jahre 1862.

Aus Armengaud's Génie industriel, September 1862, S.

113.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Bourdon's Apparate auf der Londoner Ausstellung.

Außer durch ihre vollkommene Ausführung und vorzügliche Harmonie der Formen, zeichnen

sich die Maschinen und Apparate von E. Bourdon auch

besonders durch neue und eigenthümliche Anordnungen aus.

Wir wollen von denselben folgende beschreiben:

1) Heber-Ventilator;

2) Exhaustor für Gasanstalten;

3) rotirende Pumpe;

4) hydraulischer Regulator für Motoren;

5) Apparat zur Uebertragung sehr schneller Bewegungen mittelst eines Rades mit

Röllchen auf eine endlose Schraube.

1. Heber-Ventilator.

Dieser Ventilator unterscheidet sich von dem gewöhnlichen dadurch, daß die bisher

feste äußere Hülle sich mit den Flügeln dreht, wodurch der Verlust an

Centrifugalkraft vermieden wird, welcher sonst in Folge der Reibung der Luft an der

festen Wand stattfindet. Das Princip wonach der Ventilator construirt ist, ist ein

sehr einfaches.

Wenn ein kreisförmiges Gefäß, etwa von der Form wie Fig. 21, eine schnelle

Drehung besitzt, so wird die darin enthaltene Luft durch die Reibung der Wände mit

fortgerissen (diese Reibung kann man durch radial auf der Oberfläche eingesetzte

Leisten oder Flügel erhöhen) und dreht sich sofort mit einer Geschwindigkeit, welche

derjenigen des Gefäßes fast gleichkommt; hernach bilden sich unter dem Einfluß der

Centrifugalkraft concentrische Zonen mit nach dem Umfang zunehmendem Druck; je mehr

man die Bewegung beschleunigt, desto größer wird dieser Druck.

Wenn man nun in dieses Gefäß durch die Mittelöffnung ein gebogenes Rohr einführt,

dessen Mündung der Drehungsrichtung entgegen angeordnet ist, so dringt die Luft in dieses Rohr in Folge

der Geschwindigkeit, welche ihr durch die Drehbewegung des Gefäßes mitgetheilt wird,

und zu dieser Wirkung kommt noch diejenige der Centrifugalkraft, welche die Luft um

so mehr gegen die Wand comprimirt, je entfernter letztere vom Mittelpunkt ist. Das

gekrümmte Rohr wirkt also etwa wie ein Heber: es schöpft die Luft da aus dem Gefäß,

wo ihr Druck am größten ist.

Es ist hervorzuheben, daß man auf diese Weise fast den doppelten Druck wie mit einem

Flügelventilator von gleichem Durchmesser und gleicher Geschwindigkeit erhält, weil

hier gleichzeitig zwei Kräfte sich zu der gewünschten Wirkung vereinigen.

Bei diesem Ventilatorsystem werden zwei Uebelstände vermieden, welche bei den

Flügelventilatoren erheblichen Kraftverlust veranlassen. Die Luft hat nämlich bei

letzteren stets die Neigung nach den seitlichen Oeffnungen zurückzuströmen, wenn man

die Ausflußöffnung in einem gewissen Verhältniß vermindert; außerdem muß man

zwischen den Flügeln und der Hülle einen Zwischenraum lassen, so daß auch bei der

sorgfältigsten Construction ein Verlust unvermeidlich ist, der mit zunehmender

Geschwindigkeit immer größer wird.

Bei dem Bourdon'schen Ventilator dreht sich das Gefäß

selbst, es kann daher keine Luft entweichen, und man erhält also am Ende des

Blasrohrs den vollständigen Druck, wie er im Innern hervorgebracht wird; da dieser

Druck in einem viel rascheren Verhältniß als die Drehungsgeschwindigkeit des

Apparats wächst, so kann man mit gewöhnlichen Geschwindigkeiten leicht einen Druck

von 20 bis 80 Centimet. Wassersäule hervorbringen. Ein Ventilator von 90 Centimet.

äußerem Durchmesser und 950 Umdrehungen per Minute gibt

z.B. einen Druck von 20 Centim. Wassersäule (14,7 Millim. Quecksilbersäule). Wenn

man diese Geschwindigkeit verdoppelt, also auf 1900 Umdrehungen per Minute bringt, was für diesen Durchmesser durchaus

nicht übertrieben ist, so erhält man einen Druck von 80 Centimet. Wassersäule oder

59 Millim. Quecksilbersäule, welcher für den guten Gang eines mit Holzkohlen

betriebenen Hohofens passend ist.

Eine Geschwindigkeit von 2400 Umdrehungen würde einen Druck von 1 Meter Wassersäule

liefern; dieser würde für Kohks-Hohöfen ausreichen, wenn man den Formen einen

etwas größeren Durchmesser gibt als bei Anwendung von Kolbengebläsen.

Beschreibung des Ventilators. – Fig. 2 zeigt den

Ventilator im Aufriß; die eine Leitrolle ist weggenommen und eine Oeffnung in der

Wandung gezeichnet, um das Innere sehen zu lassen. Fig. 3 ist ein

horizontaler Durchschnitt nach der Mitte der Maschine.

Die äußere Hülle D besteht aus dünnem Kupferblech und hat

die Form einer abgeplatteten Kugel. Sie hat in der Richtung ihres größten

Durchmessers eine blecherne Zwischenwand G, die fest mit

der Welle E an deren mittlerem Verstärkungswulste

verbunden ist.

In jeder der beiden Schalen, welche die Kupferhülle bilden, ist in der Mitte eine

Oeffnung o von etwa 25 Centim. angebracht, in welcher

die kleinen Platten m radial befestigt sind; eine dünne

Scheibe M, ebenfalls mit einer Mittelöffnung versehen,

verbindet diese Platten.

Die Welle liegt auf zwei Lagern C und trägt an jedem Ende

eine Leitrolle P und P', die

gußeisernen, an der Grundplatte A angebrachten Stühle

B, worauf die Lager ruhen, dienen zugleich den vier

Kupferröhren J zum Stützpunkte, welche die comprimirte

Luft heberartig aus dem Gehäuse schöpfen. Diese vier Röhren sind nach einer

Kreis-Devolvirenden gekrümmt und vereinigen sich zu den zwei Sammelröhren I, I', welche die Luft nach ihrem Bestimmungsorte

führen.

Wenn der Ventilator in Drehung versetzt wird, so nimmt die Luft, welche durch die im

Innern des Apparates befindlichen Platten m mitgerissen

wird, sofort eine Geschwindigkeit an, welche wenig geringer als diejenige des

Gehäuses ist. Die durch die mittleren Oeffnungen o

eingesogene Luft wird durch die Centrifugalkraft gegen den Umfang comprimirt und

strömt durch die Heberröhren aus.

Bei diesem System werden die colossalen Windkästen überflüssig, welche bei

Kolbengebläsen zur Herstellung eines gleichmäßigen Luftstromes erforderlich

sind.

2. Gas-Exhaustor.

Dieser ist nach demselben Princip construirt wie der eben beschriebene Ventilator. Er

hat bekanntlich den Zweck, das Leuchtgas aus der Retorte allmählich zu entfernen,

und so das Innere derselben von dem Druck der Leitung etc. zu isoliren. In großen

Gasfabriken, so wie auch in kleinen, wenn man Thonretorten anwendet, sind die

Exhaustoren als nochwendig anerkannt.

Der Bourdon'sche Apparat hat nun die Eigenthümlichkeit,

daß das gesaugte und dann weiter (in die Reinigungsapparate) beförderte Gas sich

nicht aus dem Apparate durch dessen Fugen nach Außen verbreiten kann, indem der

feste und der bewegliche Theil desselben durch hydraulischen Verschluß verbunden

sind.

Fig. 9 zeigt

diesen Exhaustor im verticalen Durchschnitt. Die Hülle A

ist an einer verticalen schmiedeeisernen Welle aufgehängt, welche zwischen zwei

bronzenen Lagern und Haltern ihre passende Führung hat. Die Art, wie diese Welle und somit

der Apparat selbst bewegt werden kann, ist aus der Zeichnung klar.

Die Verbindung dieses beweglichen mit dem festen Theil des Exhaustors ist mittelst

der mittleren Büchse und des äußeren cylindrischen Gefäßes C hergestellt, und wird durch eingegossene Flüssigkeit hydraulisch

gedichtet.

Das Gas tritt aus der Retorte durch A ein, wo es durch

die Drehung des Gehäuses weggesaugt wird, so daß es durch das heberförmige Rohr B und dessen senkrechten in der Achse liegenden Theil

austritt, um nach den Reinigern und dem Gasometer zu gelangen.

3. Rotirende Pumpe.

Das System des Ventilators hat Bourdon noch mehrfach, so

zu der in Fig.

4 dargestellten Pumpe, angewandt.

Diese besteht aus der kupfernen Hülle D, welche der

Deckel d hermetisch verschließt, und die nach unten mit

dem cylindrischen Fortsatz in das Wassergefäß A taucht.

Diese Hülle hängt an der verticalen Welle E, welche in

zwei festen Trägern mit Lager läuft und durch die Transmissionstheile ihre Bewegung

erhält. Um die Wirkung der Centrifugalkraft zu erhöhen, ist im unteren conischen

Theil des Gefäßes das dünne Diaphragma M von Eisenblech

angebracht; dasselbe hat eine centrale, mit den radialen Klingen m versehene Oeffnung. In der Mitte des Gefäßes tritt das

Rohr J ein; in der senkrechten Verlängerung des Gefäßes

ist es von dem Schraubenrand d umgeben, welcher an der

Hülle festsitzt, dem Rohr aber Spielraum läßt und zur Erleichterung des Aufsteigens

des Wassers beiträgt, wenn der Apparat in Betrieb gesetzt wird.

Das Rohr J ist tangential zu dem Gefäße gekrümmt und

schöpft daselbst das Wasser.

Sobald das Gefäß in Drehung versetzt wird, nimmt auch das darin enthaltene Wasser,

welches durch die Adhärenz und die Wirkung der inneren Klingen mitgerissen wird,

nahezu die gleiche Geschwindigkeit an. In Folge dieser Geschwindigkeit und des durch

die (Centrifugalkraft bewirkten Druckes stürzt das Wasser alsdann in die der Drehung

entgegengesetzte Oeffnung des Rohres J.

Dieses neue Pumpensystem hat den Vortheil, daß es außerhalb des Wassers und ohne

andere Reibung als diejenige der verticalen Welle arbeitet; außerdem wird dadurch

das Wasser bei gleicher Geschwindigkeit etwa zur doppelten Höhe, wie bei den

bekannten Centrifugalpumpen, gehoben, was sich aus der Betrachtung der Umstände als

ganz natürlich ergibt. Bei dieser Pumpe wird nämlich gleichzeitig die

Stoßgeschwindigkeit des

bewegten Wassers und die Centrifugalkraft benutzt, welche letztere dasselbe gegen

die Außenwand mit einer der Drehungsgeschwindigkeit proportionalen Kraft zu

comprimiren strebt, und so die Höhe, auf welche das Wasser emporgetrieben wird,

verdoppelt.

Dieß wird durch folgende Zahlen bestätigt, welche ein specieller Versuch ergab:

Durchmesser des Gehäuses gegenüber dem Mittelpunkt

des gekrümmten Rohres

0,400 Met.

Kreisumfang an dieser Stelle

1,256 „

Umdrehungen in der Minute

155

Umdrehungen in der Secunde

2,58

Umdrehungsgeschwindigkeit des Gehäuses an der Stelle

wo das Wasser in das Steigrohr tritt.

1,256 × 2,58

=

3,24 Met.

dieser Geschwindigkeit entsprechende Wasserhöhe

0,525 „

Höhe, bis zu welcher sich das Wasser über das Niveau

des Reservoirs erhebt, wenn die

Geschwindigkeit 2,58 Umdrehungen in der

Secunde beträgt

1,03 „

Man ersieht hieraus, daß, wenn bloß eine der beiden Kräfte auf das Wasser wirkte,

dieses sich nur auf 0,525 Met. oder etwa die Hälfte der wirklichen Höhe erheben

würde.

4. Hydraulischer Regulator für

Motoren.

Die Regelmäßigkeit, womit die eben beschriebene rotirende Pumpe arbeitet, hat den

Erfinder auf den Gedanken gebracht, einen Schwimmer zur Regulirung der

Bewegungsmaschinen damit zu verbinden; die Anwendung dieses Princips auf die

Stellung der Drosselklappe der Dampfmaschine hat in seinen Werkstätten den besten

Erfolg gehabt.

Dieser Regulator beruht auf der Anwendung der Centrifugalkraft und der

Stoßgeschwindigkeit, um eine Wassersäule auf einer Höhe zu erhalten, welche der

Geschwindigkeit des zu regulirenden Motors proportional ist.

Fig. 5 und

6 sind ein

senkrechter und ein horizontaler Durchschnitt des Apparates. Die Pumpe ist der oben

beschriebenen ganz ähnlich; ihr Saugrohr J führt das

Wasser aus dem im Fußgestell befindlichen gußeisernen Behälter A in den Cylinder von dünnem Metallblech R, welcher auf passenden Füßen über der Pumpe steht. Im

Inneren desselben bewegt sich ohne merkliche Reibung ein hohler Schwimmer F von dünnem Metallblech, dessen Stange t mittelst passender Hebel mit der Dampfklappe der

Maschine verbunden ist. Außerdem ist an den Schwimmer eine Kette befestigt, deren

anderes Ende mit der kleinen Rolle p in Verbindung

steht; die Achse dieser Rolle setzt ein kleines Getriebe und dadurch einen Zeiger in Bewegung,

wodurch auf dem Blatte in der Büchse b die Höhe des

Schwimmers und mithin die entsprechende Geschwindigkeit angezeigt wird.

Der Apparat wird dadurch in Thätigkeit gesetzt, daß man zunächst das kupferne Gefäß

D aus A vollsaugt, für

welche Operation, die später nicht wiederholt zu werden braucht, in dem Deckel ein

passender Ansatzhahn vorhanden ist. Hierauf wird durch ein Getriebe, welches mit der

Maschinenwelle in Verbindung steht, das Gefäß D in

Drehung versetzt und dadurch je nach der Geschwindigkeit desselben das Wasser höher

oder niedriger gepumpt und der Schwimmer, mithin auch die Drosselklappe, regulirt.

Natürlich muß die Uebertragung auf die Achse des Apparates gleich anfangs so gewählt

werden, daß der Normalgeschwindigkeit der Maschine auch der Normalstand des

Schwimmers, resp. der Dampfklappe, entspricht.

5. Uebertragung der Bewegung von einem

Rade auf eine endlose Schraube.

Um unmittelbar eine Geschwindigkeit bedeutend zu vermindern, wendet man bekanntlich

in der Mechanik oft eine endlose Schraube in Verbindung mit einem helicoidisch

geschnittenen Zahnrade an. Das Umgekehrte, d.h. eine 20–40mal größere

Geschwindigkeit an einer der Treibwelle parallelen oder darauf senkrecht stehenden

Achse läßt sich wegen der zu großen Reibung zwischen den Zähnen des Rades und der

Schraube nicht erreichen; nur durch einen sehr großen Gang der Schraube kann man die

Bewegung herbeiführen.

Bourdon hat diesen Zweck dadurch zu erreichen gesucht,

daß er dem Rade statt der Zähne eine entsprechende Anzahl schmiedeeiserner

Frictionsröllchen gab, wie dieß in den Figuren 7 und 8 dargestellt

ist. Diese Röllchen g, g sind passend auf dem Rade P angebracht und mit möglichst geringer Reibung in ihren

Hülsen und Lagern d, d beweglich; sie stehen entweder

auf dem Kranze des Rades (Fig. 8) oder an dessen

Seite (Fig.

7).

In beiden Fällen erzielt man leicht und ohne Kraftaufwand die Drehung der Schraube,

welche ohne diese eigenthümliche Construction nur schwierig erfolgen würde.

Tafeln