| Titel: | Purnell's neue Anordnung der Wasserheizungsanlagen, von Prof. C. H. Schmidt in Stuttgart. |

| Fundstelle: | Band 166, Jahrgang 1862, Nr. LXI., S. 256 |

| Download: | XML |

LXI.

Purnell's neue Anordnung der

Wasserheizungsanlagen, von Prof. C. H.

Schmidt in Stuttgart.

Aus dem württembergischen Gewerbeblatt, 1862, Nr.

40.

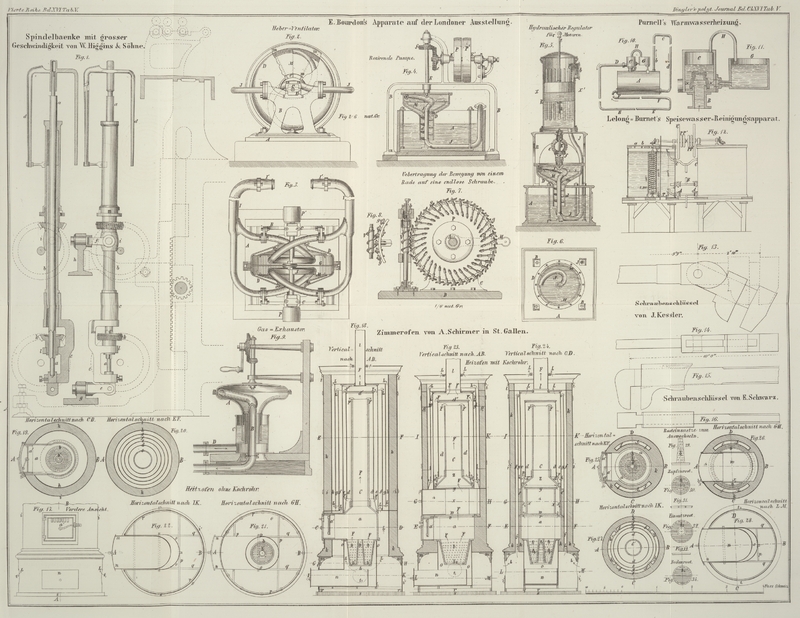

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Schmidt, über Purnell's neue Anordnung der

Wasserheizungsanlagen.

Die Warmwasserheizungen werden bekanntlich stets so angeordnet, daß man das zur

Heizung dienende Wasser in einem im tiefsten Punkte des Gebäudes aufgestellten

Kessel A, Fig. 10, erwärmt, durch

das vom heißesten Theile des Kessels ausgehende Steigrohr b bis ins Niveau der zu beheizenden Räume und durch die Etagenleitungen c in die betreffenden Localitäten führt, von wo es durch

das Fallrohr d nach dem kältesten Theile des Kessels

zurückkehrt. Die continuirliche Bewegung des Wassers wird hier einzig und allein

durch die verschiedenen specifischen Gewichte der kalten und warmen Wassersäulen

bedingt.

Ganz abweichend von diesem bisher durchgängig festgehaltenen Princip ist das von Purnell in Glasgow in Anwendung gebrachte, über welches

im Mechanics' Magazine, August 1862, S. 67 folgende

Notizen enthalten sind.

Der Wasserkessel A

Fig. 10 wird

entweder in gleichem Niveau mit den zu beheizenden Räumen oder in beliebiger Höhe

darüber aufgestellt. Mit dem Kessel A ist durch den

Stutzen B ein offenes Gefäß C verbunden, in welchem auf einer Verlängerung des Stutzens B zwei Klappenventile x

angebracht sind, wie die in vergrößertem Maaßstabe dargestellte Fig. 11 erkennen läßt.

Aus dem Gefäße oder Ventilkasten C strömt das erwärmte

Wasser durch das Rohr D in die Etagenleitung E und kehrt durch das Rohr F

nach dem kältesten Theile des Kessels zurück. Das mit dem Ventilkasten durch ein

drittes Klappenventil communicirende Gefäß G dient als

Reservoir für das Speisewasser und nimmt zugleich auch für den Fall, daß sich im

Ventilkasten Dämpfe bilden sollten, das durch das Rohr H

abströmende Condensationswasser auf.

Die Bewegung des Wassers wird bei dieser eigenthümlichen Anordnung auf ähnliche Weise

herbeigeführt, wie bei dem bekannten hydraulischen Widder. Um die Vorgänge, welche

die Bewegung bedingen, kennen zu lernen, denke man sich in das Zurückströmungsrohr

F ein in der Zeichnung nicht angegebenes, nach dem

Kessel hin sich öffnendes Ventil eingeschaltet, welches mit z bezeichnet werden möge. Nimmt man nun an, der ganze Apparat sey mit

Wasser gefüllt und dem Kessel werde Wärme zugeführt, so dehnt sich das Wasser aus,

öffnet die Ventile x und strömt in die Leitung über.

Wegen des Widerstandes der Ventile wird die Abströmung nur bei einem gewissen

Ueberdruck stattfinden können, dann aber auch mit bedeutender Schnelligkeit vor sich

gehen und dadurch sowohl einen Stoß gegen die Wassermasse in der Leitung

herbeiführen, als auch die Spannung im Kessel wenigstens momentan unter den

Gleichgewichtszustand herabziehen. Die Folge davon wird seyn, daß die Ventile x sich schließen, während das Ventil z sich öffnet und durch letzteres kaltes Wasser in den

Kessel strömt. Nach einiger Zeit wird sich das Kesselwasser so weit erwärmt haben,

daß es die Ventile x wiederum öffnet, worauf sich das

eben betrachtete Spiel in ganz gleicher Weise von Neuem wiederholt. Diese Vorgänge

folgen nun in der Wirklichkeit innerhalb so kleiner Zeiträume auf einander, daß sich die Ventile

fortwährend in einer vibrirenden Bewegung befinden, in welchem Fall dann die oben

angenommene periodische oder stoßweise Bewegung des Wassers in eine nahezu

continuirliche übergeht. Nimmt man noch Rücksicht auf die Trägheit des in der

Leitung befindlichen Wassers, welche eine momentane Rückwärtsbewegung unmöglich

erscheinen läßt, so kommt man auf die Vermuthung, es werde der geforderte

Bewegungszustand auch ohne Einschaltung des Ventils herbeizuführen seyn; denn die

Trägheit des in der Leitung befindlichen Wassers wird während der kurzen Zeit, wo

das Kesselwasser sich ausdehnt, eine Abströmung durch das Rohr F jedenfalls nicht eintreten lassen. Das Ventil z wurde hier nur zum Zweck der leichteren Erklärung

angenommen und ist auf der Originalzeichnung nicht vorhanden.

Der Erfinder hat derartige Anlagen bereits mehrere in großem Maaßstabe für

Waaren- und Gewächshäuser ausgeführt. Er findet dieselben besonders dann

vortheilhaft, wenn es sich darum handelt, eine einzelne Etage eines Hauses mit

Wasserheizung zu versehen.

Tafeln