| Titel: | Elaiometer (Oelmesser) zur Bestimmung des Oelgehaltes der Samen etc., von Berjot jun. |

| Fundstelle: | Band 166, Jahrgang 1862, Nr. LXXIV., S. 339 |

| Download: | XML |

LXXIV.

Elaiometer (Oelmesser) zur Bestimmung des

Oelgehaltes der Samen etc., von Berjot

jun.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Juli 1862, S. 396.

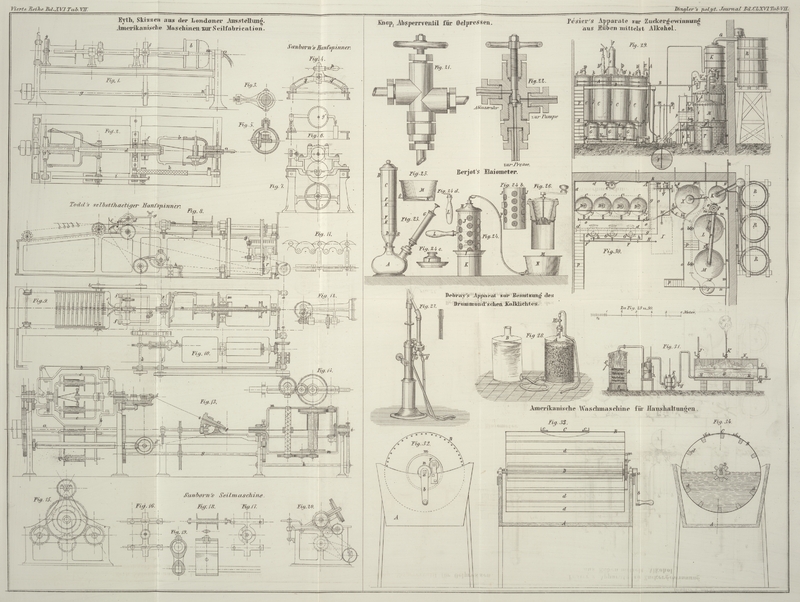

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Berjot's Elaiometer zur Bestimmung des Oelgehaltes der Samen

etc.

Dieser einfache Apparat macht es möglich, durch eine Reihe von Operationen ohne alle

Schwierigkeit und in kurzer Zeit den Oelgehalt der verschiedenen Oelsamen zu ermitteln; er ist daher

sowohl für Fabrikanten als für Samenproducenten ein wichtiges Hülfsmittel und wurde

auch schon mehrfach praktisch angewendet.

Derselbe ist in Fig.

23–26 dargestellt.

A (Fig. 23) ist ein

Glasgefäß mit zwei Hälsen, auf welches einerseits der Glascylinder B und andererseits die messingene Saugpumpe G aufgesetzt sind.

Der Cylinder B ist nach unten verjüngt und an dieser

Stelle in den Hals von A eingeschliffen; oben ist er mit

einem Messingdeckel verschlossen. Seine untere Oeffnung kann durch einen Kork an dem

Drahte C mehr oder weniger verschlossen werden. An

diesen Draht ist die durchlöcherte Scheibe D befestigt;

die ähnlichen Scheiben E, E sind lose und können

beliebig eingesetzt werden; auf jede Scheibe kommt eine Filzscheibe F, F.

Ein kleiner kupferner Kessel, dessen fester Deckel eine Oeffnung zum Eingießen von

Wasser und zum Austritt des Dampfes hat, wird durch die Spirituslampe I (Fig. 24c

) erwärmt; diese Lampe ist unten mit einer kleinen Schale versehen. Auf

letztere wird der Messingmantel J (Fig. 24bh

) gestellt und in diesen der erwähnte Kessel mittelst eines am Deckel

angebrachten Randes gehängt. Lampe und Mantel bilden den Ofen des Apparates, wenn

derselbe nach Fig.

24 auf seinen Untersatz K aufgestellt ist. Die

großen Löcher in dem Mantel sind mit Drahtgewebe bedeckt. L (Fig.

24d

) ist eine bewegliche Handhebe für den Mantel.

M ist eine Schale von verzinntem Kupfer, welche auf das

Dampfbad N (s. Fig. 25) paßt. Der Dampf,

welcher von dem Kessel geliefert wird, tritt durch das Ansatz- und

Verbindungsrohr O, P nach N

ein. Die Dichtung wird durch Gummistopfen hergestellt.

Die Operationsweise begreift zwei getrennte Arbeiten:

1) Man nimmt 100 Grm. des zu untersuchenden Samens, mahlt sie in der Mühle (Fig. 26) zu

Mehl und schüttet dieses zur Hälfte auf die feste Scheibe D im Cylinder B, legt eine lose Scheibe mit

ihrem Filz darauf, gibt den Rest darüber und bedeckt ihn Mit der zweiten Scheibe.

Auf das Ganze gießt man dann eine erste Portion Schwefelkohlenstoff, welcher die

Masse gleichmäßig durchdringt.

Nach einigen Minuten pumpt man die Luft aus dem Apparat, wodurch der

Schwefelkohlenstoff mit dem aufgelösten Oel in das Gefäß A gedrückt wird. Man gibt eine weitere Portion Schwefelkohlenstoff auf das

Samenpulver, pumpt wieder aus und fährt damit so lange fort, bis die Flüssigkeit

ganz farblos abläuft.

Man erkennt den Punkt, wo kein Oel mehr aufgelöst wird, daran, daß einige Tropfen des

abfließenden Schwefelkohlenstoffes, auf Papier verdunstet, keinen Fettfleck

hinterlassen; das Extrahiren ist so lange fortzusetzen, bis der Schwefelkohlenstoff

unverändert durchfließt.

Von allen Lösungsmitteln für das Oel ist nach Berjot der

gereinigte Schwefelkohlenstoff das vorzüglichste, weil er wohlfeil ist und rasch

wirkt. Man braucht höchstens 400–450 Grm. auf eine Probe von 100 Grm. Samen.

In Ermangelung von Schwefelkohlenstoff kann man auch rectificirten Aether, Benzin

oder Chloroform anwenden.

2) Der zweite Theil der Operation besteht in der Trennung des Oels von seinem

Lösungsmittel. Man stellt den Apparat nach Fig. 24 auf, gießt

Wasser in den Kessel und bringt dasselbe mittelst der Weingeistlampe zum Kochen.

Dabei muß in den Rand an der Lampe Wasser gegossen werden, um die Erhitzung des

Weingeistes zu verhüten. Durch dieses Wasser wird zugleich ein hydraulischer

Verschluß zwischen der Lampe und dem Metall bewirkt; der Untersatz der Lampe

bezweckt deren Erhöhung über die am Boden sich verbreitenden schweren

Schwefelkohlenstoffdämpfe.

Den ganzen Apparat stellt man unter einen Kamin oder im Freien auf, gießt dann die

Oellösung aus dem Gefäße A in die Schale im Dampfbad, wo

das Lösungsmittel durch den einströmenden Dampf sehr bald zum Kochen kömmt und

verdunstet, was etwa 20–25 Minuten dauert. Wenn man auch nach dem Umrühren

keinen Geruch mehr wahrnimmt, so ist die Verdampfung beendet; man setzt nun die

Schale mit dem Oele an die Stelle des Wasserkessels und erhitzt, um jeden Fehler zu

vermeiden, so lange bis das Oel selbst fast ins Kochen kommt. Das Gewicht der Schale

mit dem Oele ergibt dann, nach Abzug des ein für allemal notirten Gewichtes der

leeren Schale, den Procentgehalt der Samen an Oel.

Man kann noch die Gegenprobe machen und den erschöpften Samen so lange trocknen, bis

aller Geruch verschwunden ist. Fährt man mit dem Eintrocknen noch weiter fort, so

kann man dann weiterhin auch den Verlust bestimmen, welchen der frische Samen durch

Eintrocknen beim Lagern erleiden wird.

Die Anwendung des Schwefelkohlenstoffes muß wegen dessen Feuergefährlichkeit mit

besonderer Vorsicht geschehen und ein nasses Tuch stets zur Hand seyn. Bei etwaiger

Entzündung wird die Lampe sofort ausgelöscht und die Schale durch einen passenden

Deckel verschlossen.

Statt des Abdampfens im Dampfbad kann man auch im Wasserbad eindampfen und zu diesem

Zweck die Schale mit der Lösung in ein Gefäß mit kochendem Wasser tauchen, und

dieses so oft erneuern, als das Kochen aufhört. Man braucht dann gar keine Lampe und

erhitzt nur zuletzt über freiem Feuer, wenn wenig mehr verdampft. Dieß würde alle

Gefährlichkeit der Operation beseitigen.

Berjot hat von einer Reihe ölhaltiger Samen den

Oel- und Wassergehalt bestimmt; wir lassen die interessanteren Bestimmungen

hier folgen:

Procente Wasser.

Procente Oel.

Rübsamen, verschiedener Arten

und von verschiedenem Ursprung

3 1/2–10

40–45

weißer Mohn

4

46

Erdnuß

4

38

Nelkenmohn (pavo-oeillete) aus

dem Nord-Departement

4

58

weißer Senf

6

30

Sesam

0

53

Palmnüsse

4

46

sibirischer, weißblühender Reps

6

40

Aepfelsamen

0

25

Sonnenblumenkerne

0

15

Kirschkerne

0

42

Koloquinten

0

16

Tafeln