| Titel: | Neuer Apparat zur Benutzung des Drummond'schen Kalklichtes; von H. Debray. |

| Fundstelle: | Band 166, Jahrgang 1862, Nr. LXXVI., S. 345 |

| Download: | XML |

LXXVI.

Neuer Apparat zur Benutzung des Drummond'schen Kalklichtes; von

H. Debray.

Aus den Annales de Chimie et de Physique, 3me série, t. LXV p. 331.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

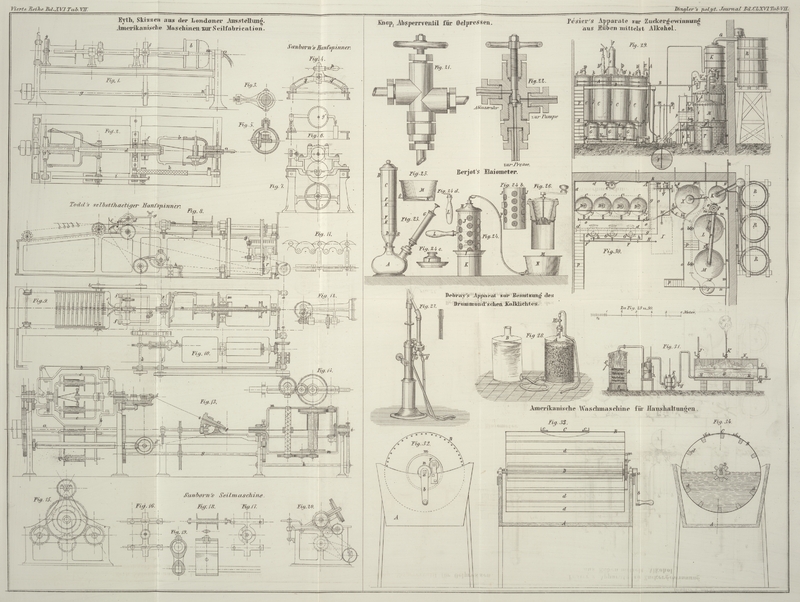

Debray's Apparat zur Benutzung des Drummond'schen

Lichtes.

Die Anwendung des elektrischen Lichtes ist bis jetzt noch mit Schwierigkeiten

verknüpft, denn um dasselbe zu erzeugen, braucht man eine galvanische Batterie mit

einer beträchtlichen Anzahl von Elementen, und da es nicht die bei jedem Licht so

wünschenswerthe Stabilität besitzt, so wendet man es nur wegen seiner Intensität zur

ausnahmsweisen Beleuchtung an. In vielen Fällen würde aber ein weniger lebhaftes

Licht noch gute Dienste leisten, wenn man solches auf bequemere und weniger

kostspielige Weise als mittelst der galvanischen Batterie hervorbringen könnte. Ich

ließ von Hrn. Duboscq einen kleinen Apparat zur Benutzung

des Drummond'schen Kalklichtes ausführen, welcher mir

diesen Zweck zu erreichen scheint.

Beschreibung des Apparats, Fig. 27. – Er

besteht aus einem Träger und dem Löthrohr. Der Träger ist eine hohle Säule auf einem massiven Fuße, in

welcher sich vermittelst Zahnstange und Trieb eine Stange vertical bewegen läßt. Am

oberen Ende der Stange sitzt eine kupferne, mit einiger Reibung drehbare Hülse,

welche zur Aufnahme des Kalkcylinders bestimmt ist.

Das Löthrohr besteht aus zwei concentrischen Röhren, die an ihrem unteren Theil mit

einem Hahn versehen sind und auf welche mit Reibung ein getrenntes Ausströmrohr

paßt, das ebenfalls aus zwei concentrischen Röhren besteht. Da der gerade Theil des

Ausströmrohres einige Centimeter lang ist, so kann man es mehr oder weniger in das

Löthrohr hineinschieben und so die Höhe seiner Oeffnung reguliren. Die innere Röhre

des Löthrohrs leitet das Sauerstoffgas zu, und die äußere Röhre entweder Leuchtgas oder reines

Wasserstoffgas. Die Hähne, aus welchen die Gase zuströmen, sind mit O und H bezeichnet. Das

Löthrohr ist seitlich so mit der Säule verbunden, daß es in horizontaler Richtung

etwas verschoben und daher dem Kalkcylinder genähert oder von demselben entfernt

werden kann.

Beim Gebrauch dieser Vorrichtung läßt man zuerst das Leuchtgas oder Wasserstoffgas

zuströmen, entzündet es und öffnet dann den Hahn für das Sauerstoffgas. Der Punkt,

wo die Flamme den Kalkcylinder berührt, soll 15 bis 20 Millimeter unter der oberen

Basis desselben liegen. Da dieser Punkt bei der schwach gekrümmten Form des

Ausströmrohres über der Spitze desselben liegt, so gelangt alles ausgeströmte Licht

vollständig zur Benutzung. Bei geeignetem Verhältniß der Gase, welches mittelst der

Hähne leicht zu reguliren ist, leuchtet der Kalk schon nach einigen Secunden mit dem

stärksten Licht.

Der Hahn H wird durch ein Kautschukrohr mit der das

Leuchtgas zuführenden Leitung verbunden, oder mit der Ableitungsröhre eines

Wasserstoffgas-Apparats, welcher dieses Gas in ununterbrochener Weise und in

großer Menge liefern kann. Das Sauerstoffgas ist entweder in einem Gasometer

enthalten, oder, was oft bequemer ist, in einem Kautschuksack von 50 bis 60 Liter

Inhalt, welcher sich in einer hölzernen Kiste befindet und auf den man mittelst

eines beweglichen Bretes einen Druck von einigen Kilogrammen ausübt.

Wasserstoffgas-Apparat, Fig. 28. – Ich

benutze den Apparat, welchen Sainte-Claire Deville

und Troost bei ihren schönen Untersuchungen über die

Dichtigkeiten der Dämpfe angewandt haben, um das Wasserstoffgas nach Maaßgabe seines

Verbrauchs zu erzeugen. Er besteht aus zwei Flaschen von 5–6 Liter Inhalt,

welche an ihrem unteren Ende tubulirt sind; die beiden Tubuli werden durch ein

weites Kautschukrohr verbunden. Die eine der Flaschen wird mit Zinkgranalien

gefüllt, die auf einem Bett von Kohlenstücken ruhen, welches dick genug ist um das

Metall über dem Niveau der Tubulatur zu erhalten; an ihrem oberen Theil ist sie

durch einen Pfropf verschlossen, durch welchen eine mit Hahn versehene Röhre geht.

Die andere Flasche wird zu drei Viertel mit käuflicher Salzsäure gefüllt, welche mit

so viel Wasser verdünnt wurde, daß sie nicht mehr raucht. Nachdem die Flasche A mit Zink gefüllt ist, gießt man die Säure in die

Flasche B; wird nun der Hahn R geöffnet, so kommt die Salzsäure mit dem Zink in Berührung und

entwickelt Wasserstoffgas, welches nach und nach die Luft in der Flasche A austreibt; wenn man annehmen kann, daß alle Luft

ausgetrieben ist, schließt man den Hahn R. Das

Wasserstoffgas, welches fortfährt sich zu entbinden, treibt nach und nach die Säure

in die Flasche B, und die Wirkung hört auf, sobald das

Niveau der Säure dasselbe wie dasjenige der Kohle ist. Will man sich des Apparats

bedienen, so öffnet man den Hahn R, die Säure treibt

dann durch ihre Niveau-Differenz das Wasserstoffgas heraus und erzeugt

neuerdings solches, sobald sie mit dem Metall in Berührung kommt. Wenn man die

Gasentbindung lange Zeit fortsetzt, so erwärmt sich die Flasche ein wenig und es

kann sich Wasserdampf in der Ableitungsröhre verdichten, wodurch eine Unterbrechung

in der Wasserstoffentbindung und folglich im Glanz des Lichtes veranlaßt würde. Man

vermeidet diesen Uebelstand, wenn die Oeffnung der Ableitungsröhre 5 bis 6

Centimeter unter den Propf hinabreicht und diese Röhre seitlich in der Nähe des

Pfropfs mit einer kleinen Oeffnung versehen ist; das sich verdichtende Wasser fällt

dann immer gegen die untere Oeffnung zurück, ohne die Regelmäßigkeit der Entbindung

zu beeinträchtigen. Es ist unnütz, das Wasserstoffgas auszutrocknen oder zu waschen;

man setzt daher die Ableitungsröhre direct mit der Wasserstoff-Tubulatur des

Löthrohrs in Verbindung.

Bereitung des Sauerstoffgases. – Ich empfehle das

von mir und Sainte-Claire Deville angegebene

Verfahren, das chlorsaure Kali durch die Wärme unter Umständen zu zersetzen, wo

diese Operation gar keine Gefahr darbietet, um rasch und bequem große Mengen von

Sauerstoffgas zu erhalten.

Angenommen, es soll ein Kautschuksack mit 50 bis 60 Litern Sauerstoffgas gefüllt

werden, so macht man ein Gemenge von 200 Grammen chlorsaurem Kali und 200 bis 300

Grammen geglühtem Braunstein, welcher zu grobem Pulver

oder besser zu kleinen Körnern zerstoßen ist, und bringt dasselbe in eine

Glasretorte von 1/2 Liter Fassungsraum. Der Hals dieser Retorte wird durch eine

Kautschukröhre mit einem weiten Glasrohr verbunden, welches in eine Wasserflasche

taucht, die eine schwache Alkalilösung enthält, um nöthigenfalls Spuren von Chlor

zurückzuhalten; aus der zweiten Tubulatur der Flasche geht ein Ableitungsrohr ab,

welches man direct mit dem vollständig luftleer gemachten Kautschuksack verbindet,

sobald das Sauerstoffgas sich zu entwickeln beginnt.

Man erhitzt nun die Retorte zuerst unten, hernach, wenn die Gasentbindung langsamer

erfolgt, an den Seiten. Wenn der Kautschuksack mit einem Hahn von hinreichendem

Querschnitt versehen ist, kann im Innern des Apparats kein so starker Druck

entstehen, daß eine Beschädigung oder ein Bersten desselben zu befürchten wäre; die

Operation schreitet von selbst fort, ohne daß man sich damit zu beschäftigen hat.

Daß die Sauerstoffentbindung beendigt ist, erkennt man daranaran, daß in der

Waschflasche keine Blasen mehr aufsteigen; man schließt dann den Kautschuksack.

Die Zersetzung ist auch sehr leicht zu bewerkstelligen, wenn man ein Gemenge welches

1–1 1/2 Kilogr. chlorsaures Kali enthält, in eine schmiedeeiserne Flasche

bringt, die mit einem gekrümmten weiten Flintenlauf versehen ist, welcher den Hals

der Retorte ersetzt; man leitet die Operation wie vorher angegeben; nur muß man

möglichst weite Oeffnungen anwenden, damit der innere Druck nicht zunehmen kann,

weil in diesem Falle die Gasentbindung eine sehr rasche ist. Ich empfehle den

Braunstein vor seiner Anwendung zu glühen, um nicht nur

das Wasser, die Kohlensäure und den Stickstoff aus demselben auszutreiben, sondern

auch die ihm oft zufällig beigemengten organischen Substanzen (Kohle etc.)

vollständig zu zerstören. Es ist mir bei der Darstellung von Sauerstoffgas mit

großen Quantitäten Braunstein einigemal begegnet, daß ich beim Beginn der Operation

ein explodirbares Gas erhielt, weil mein Braunstein organische Substanzen enthielt.

Dieser Uebelstand wäre noch weit ernstlicher bei Anwendung eines Gemenges von

Braunstein und chlorsaurem Kali, denn wenn sich in dem Braunstein dünne Stückchen

von Holz, Stroh etc. befänden, so würde sich in Folge der lebhaften Verbrennung

derselben plötzlich eine sehr bedeutende Quantität Gas entwickeln, daher der Apparat

explodiren könnte. Mit geglühtem Braunstein hat man hingegen nichts zu befürchten.

Auch kann derselbe Braunstein immer wieder benutzt werden, man braucht ihn nur zur

Absonderung des Chlorkaliums zu waschen und dann zu trocknen.

Bei diesem Verfahren kommt der Liter Sauerstoffgas auf höchstens 2 Centimes zu

stehen. Da 40 Liter Sauerstoff per Stunde hinreichen,

wenn man das Leuchtgas anwendet, so beträgt der Aufwand für diesen Zeitraum also

nicht über 80 Centimes; er ist folglich unbedeutend, besonders im Vergleich mit den

Kosten welche die Anwendung der galvanischen Batterie verursachen würde. Das

Wasserstoffgas beansprucht für denselben Lichteffect weniger Sauerstoff als das

Leuchtgas, da es aber theuerer ist als letzteres, so wäre seine Anwendung weniger

vortheilhaft.

Tafeln