| Titel: | Die Zuckergewinnung aus Rüben mittelst Alkohol, von Pesier; Bericht von Barral. |

| Fundstelle: | Band 166, Jahrgang 1862, Nr. LXXX., S. 366 |

| Download: | XML |

LXXX.

Die Zuckergewinnung aus Rüben mittelst Alkohol,

von Pesier; Bericht von

Barral.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, August 1862, S. 449.

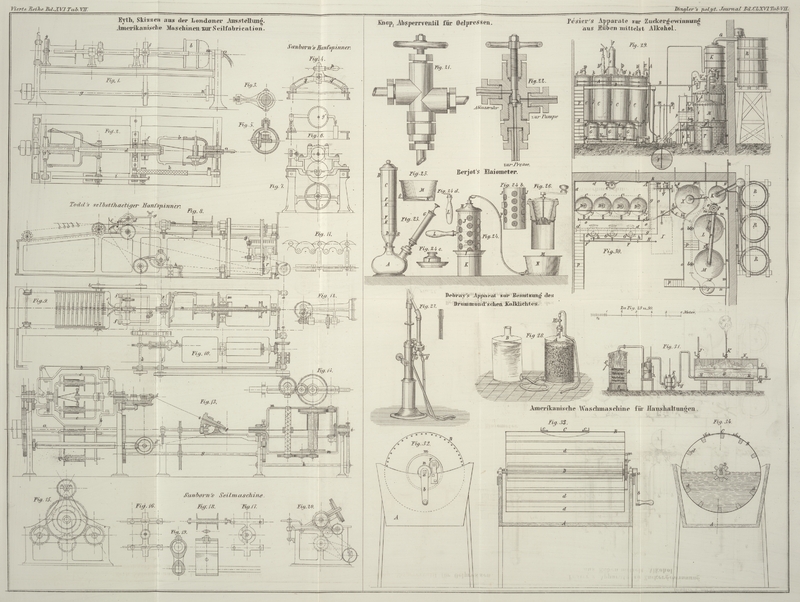

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Pesier's Verfahren zur Zuckergewinnung aus Rüben mittelst

Alkohol.

Die zur Prüfung dieses Verfahrens ernannte Commission der Société d'Encouragement hat in Valenciennes selbst von Hrn.

Prof. Pesier

und den betreffenden

Zuckerfabrikanten alle erforderlichen Mittheilungen erhalten und sich von dem Erfolg

der Fabricationsmethode überzeugt.

Die Idee der Anwendung des Alkohols zur Trennung der verschiedenen Substanzen in

einem Pflanzensafte ist nicht neu, allein es sind erst jetzt die Bemühungen, dieses

Verfahren fabrikmäßig zu verwerthen, von Erfolg gekrönt worden. Die Commission hat

sich in der That überzeugt, daß sowohl in der Zuckerfabrik von Serret, Hamoir, Duquesne und Comp. in Marly bei

Valenciennes, wie auch in denjenigen von G. Hamoir in

Saultain und v. Baillancourt in Hérin, so wie in

noch einigen anderen, mehr als 300,000 Hektoliter Alkohol zum Zweck der

Zuckerfabrication verdampft und wieder gewonnen worden sind, und dabei nur einen

mittleren Verlust von 2/1000 für jede Operation erlitten haben. Dieß ist das

erstemal, daß Alkohol in solchem Maaßstabe und ohne empfindlichen Verlust in der

Industrie angewandt wird.

Im Jahre 1811 theilte C. Derosne der Gesellschaft ein

Verfahren zur Zuckergewinnung aus Rüben mittelst Spiritus mit; Versuche im Kleinen

lieferten zwar günstige Resultate, aber das Verfahren gelangte nicht zu größerer

Anwendung. Im Jahre 1826 legte Derosne der Gesellschaft

abermals eine Arbeit vor, unter dem Titel: „Verfahren zur Reinigung des

Rohzuckers mittelst Alkohol und zur Raffinerie jeder Art von Zucker“,

worin er sagte:

„Die gewöhnlich angewandten Reinigungsmittel für Rohzucker ersetzen wir

durch eine einzige Substanz von genau bestimmter Wirksamkeit, welche so zu sagen

die strenge Analyse der verschiedenen im Rohzucker enthaltenen Stoffe macht;

diese Substanz ist der Alkohol.“

„Man übergießt eine gewisse Menge Rohzucker mit rectificirtem Alkohol von

32–34° Baumé, rührt mehrfach Zucker und Alkohol

durcheinander und gießt die alkoholische Lösung ab. Diese Operation wiederholt

man so oft, bis die zuletzt abgegossene Lösung ungefärbt erscheint. Der Alkohol

löst nämlich in der Kälte nur die anhängende Melasse auf und läßt den Zucker

ungelöst.“

„Nachdem man den Zucker gut abtropfen ließ und dann in gelinder Wärme

getrocknet hat, ist derselbe von besonders reinem Geschmack und auch von den

mechanisch anhängenden Unreinigkeiten befreit, welche im Alkohol suspendirt

bleiben.“

„Die so erhaltenen Cassonaden sind trocken und weniger gefärbt als die

gewöhnlichen; das Verfahren bietet vor dem früher gebräuchlichen folgende

Vortheile:

1) es ist kürzer, indem in 24 Stunden dasselbe erreicht wird, wozu man sonst weit

mehr Zeit gebrauchte;

2) es vermindert den Bedarf an Brennmaterial und an Handarbeit;

3) der benützte Alkohol ist nicht verloren;

4) die gefärbtesten alkoholischen Lösungen liefern bei unmittelbarer Destillation

eine Melasse, welche in jeder Beziehung, nach Geschmack, Reinheit und Klarheit,

derjenigen der Raffinerien vorzuziehen ist;

5) die weniger gefärbten Lösungen dienen zur ersten Behandlung des Zuckers, bis

sie mit Melasse gesättigt sind.“

Auch zum Ausdecken gewisser Arten Zuckerbrode schlug Derosne die Anwendung von Alkohol vor; man sollte dazu etwa das gleiche

Gewicht des Zuckers an Alkohol anwenden.

Später benutzte Schützenbach den Alkohol zur Extraction

getrockneter und gepulverter Rüben. Er übergoß dieses Pulver mit dem dritten Theil

oder der Hälfte seines Gewichtes heißen Wassers, welchem eine gewisse Menge

Kalkmilch zugesetzt war und fügte dann so viel Alkohol hinzu, als zur Lösung des

Zuckers der Rübe erforderlich war. Das Ganze wurde einer starken Pressung

unterworfen und so eine Lösung erhalten, aus welcher der Alkohol durch die Hitze

abdestillirt und ein Syrup isolirt wurde, dessen Filtration und weitere Behandlung

in gewöhnlicher Weise erfolgte.

Im J. 1852 haben wir den Versuchen beigewohnt, welche Hr. Pesier in der Fabrik von Serret, Hamoir,

Duquesne und Comp. mit einem Verfahren machte,

welches in der Extraction der Rübenschnitzel mittelst Alkohol bestund und worauf er

ein Patent erhalten hatte.

Allein diese Versuche haben aus dem einen oder anderen Grunde kein verwerthbares

Resultat gehabt. Hr. Pésier ist endlich nach

vielfachen Bemühungen zu dem gleich zu beschreibenden vollkommenen Verfahren

gelangt.

Dieses Verfahren besteht im Wesentlichen in der Behandlung der geschiedenen und

concentrirten Säfte mit Alkohol von 90 Volumprocenten (0,833 spec. Gewicht), wodurch

der größte Theil der Pektin- und Salz-Substanzen gefällt wird, ohne

daß der Alkohol Wasser genug erhielte, um schwächer zu werden.

Der Rübensaft wird geschieden, klar abgezogen, einige Zeit gekocht, dann theilweise

mit Kohlensäure saturirt. Nach einigen Minuten Ruhe decantirt man und concentrirt

dann den Saft auf 27–28° Baumé. Hierauf wird er mit seinem

dreifachen Volumen Alkohol von 90 Procent gemischt. Es setzt sich ein schwärzlicher

dicker Niederschlag ab und der Zucker bleibt in der hellen und wenig gefärbten

Flüssigkeit gelöst. Diese wird der Destillation unterworfen und so der Alkohol für

eine zweite Operation

wieder gewonnen. Der zurückbleibende Syrup wird direct oder nach einer geringen

Filtration verkocht.

Um die Operation sicher zu leiten, empfiehlt Hr. Pesier

eine gute gewöhnliche Scheidung, nämlich mittelst einer zur Saturation des süßen

Saftes hinreichenden Kalkmenge. Nach ihm kann der Rübensaft bei einer bestimmten

Temperatur und Dichtigkeit nur eine gewisse, stets gleiche Menge Kalk auflösen. Der

Ueberschuß dieser Base wird also in der Arbeit hindernd seyn und muß vermieden

werden. Er erkennt den richtigen Kalkzusatz durch alkalimetrische Titrirung des

Saftes und constatirt einen zu großen Zusatz an der Trübung des zuerst von der

Scheidung ablaufenden Saftes.

In den mit Saturation arbeitenden Fabriken leitet man meistens die Kohlensäure sofort

in den geschiedenen Saft, um die Färbung in Folge der Einwirkung der Alkalinität in

der Hitze zu vermeiden, und saturirt dann vollkommen mit dem genannten Gase. Hr. Pesier hat bemerkt, daß bei dieser Verfahrungsweise die

Säfte, in Folge eines Ammoniakverlustes, bei der Concentration sauer werden. Indem

man nachher Kalk zusetzt, wird durch Zersetzung des veränderten Zuckers wieder eine

dunklere Farbe hervorgerufen, als man anfangs vermeiden wollte. Um diesen Uebelstand

zu vermeiden, fängt Hr. Pesier den geschiedenen Saft in

einem Kessel auf und erhält ihn darin 10–15 Minuten lang im Kochen. Auch die

Säfte von dem Scheideschlamm läßt man hierzu laufen, wo sie dann die gewöhnlich

vorhandenen Keime der Verderbniß verlieren; letztere entstehen, indem diese Säfte so

langsam abgepreßt werden, daß sie leicht der schleimigen Gährung ausgesetzt

sind.

Bei dem Aufkochen des alkalischen Saftes, welches Hr. Pesier als nothwendig betrachtet, bildet sich Schaum, der entfernt wird;

es entweicht zugleich Ammoniak, der Gehalt an freiem Kalk vermindert sich und

gummiartige und stickstoffhaltige Substanzen fallen aus; diese letzteren filtrirt

man durch Tücher ab, oder, was einfacher ist, man sucht ihre Wiederauflösung in

Folge der Kohlensäure zu vermeiden und saturirt daher nur unvollständig.

Pesier's Kohlensäureapparat ist von besonderer Art und

scheint gewisse Vorzüge zu besitzen. Das Gas wird nicht aus Kohle, sondern durch

Brennen von Kalkstein erzeugt, und es kann dadurch die Gaspumpe auf etwa 1/10 ihrer

Größe reducirt werden. Statt offener Pfannen wendet man zum Saturiren nur ein

einziges geschlossenes Gefäß von Eisenblech an, welches im Nothfall auch als

Monte-jus dient und jedenfalls die schädlichen, die Kohlensäure begleitenden

Gase nach außen ableitet. Es wird also auf die Erfordernisse der Gesundheit

Rücksicht genommen und zugleich der Preis der Geräthe vermindert. Die Pesier'sche Einrichtung hat auch schon in etwa zehn Fabriken der Umgegend von

Valenciennes Eingang gefunden.

Ist einmal die Bewegung der Kohlensäurepumpe regulirt, so kann der Zufluß des Saftes

zum Saturationsgefäß und sein Austritt in continuirlicher Weise erfolgen.

Der Saft wird nun in Gefäße von 4–6 Hektoliter Inhalt vertheilt, welche

abwechselnd gefüllt und entleert werden; er wird darin durch eine kurze Ruhe geklärt

und gelangt alsdann zur Verdampfung bis auf 27–28° Baumé. Wir

haben den vollkommenen Erfolg der Concentration der Säfte constatirt, indem

dieselben ohne Filtration über Knochenkohle einfach nach der beschriebenen Methode

geschieden waren. Dieß kann für die landwirthschaftliche Gewinnung von Rübensyrup

von Wichtigkeit seyn, worauf wir weiter unten zurückkommen.

Der Dicksaft kommt nun in einen eigenthümlichen Apparat zur Reinigung mittelst

Alkohol. Dieser Apparat besteht aus einigen Cylindern von Eisenblech, einem Behälter

für den alkoholischen Syrup und einigen Kesseln mit Dampfschlangen zum Heizen, die

mit einer Destillations-Colonne und einem Abkühlungsapparat verbunden sind.

In die Cylinder fließt abwechselnd der condensirte Alkohol; ist in einem derselben

davon eine hinreichende Menge angelangt, so mischt man den rohen Dicksaft hinzu und

rührt mit einem Rührwerk um; die Unreinigkeiten setzen sich dann am Boden ab und der

Alkohol behält den größten Theil des Zuckers in Lösung. Diese alkoholische

Zuckerlösung wird durch die Ruhe und eine Filtration über Knochenkohle (welche nicht

erneuert zu werden braucht) geklärt, fließt dann in ein Reservoir und gelangt

mittelst einer Pumpe nach dem oberen Theil des Rectificators. Hier geht er den

aufsteigenden Dämpfen entgegen und in den erhitzten Kessel. Die erzeugten Dämpfe

gelangen durch den Condensationsapparat in einen zweiten Cylinder, so daß also eine

stete Circulation des Alkohols mit Hülfe seiner Verdampfung vor sich geht. Die

vollständige Entgeistigung des Dicksaftes geschieht dadurch, daß man ihn in einen

zweiten Dampfkessel fließen läßt, aus welchem die Dämpfe in den Hauptkessel

gelangen. Der zurückbleibende Saft kann unmittelbar auf Zucker verkocht werden.

Der ganze Apparat ist vollkommen dicht verschlossen; indessen muß doch zuweilen Luft

ein- und austreten, damit sich die einzelnen Abtheilungen füllen oder

entleeren können. Um die dadurch bewirkten Spiritusverluste zu umgehen, sind die

Lufträume aller Theile durch Röhren untereinander verbunden. Da nun die Menge der

Flüssigkeit sich stets ziemlich gleich bleibt und ein Gefäß sich füllt, während das

andere sich entleert, so

entstehen nur innere Strömungen zum Ausgleichen des Druckes, ohne daß dieser

Austausch äußerlich bemerklich wird. Indessen kommen auch Ausnahmezustände vor, wo

durchaus etwas Luft ein- oder ausgelassen werden muß. Hierzu mündet die

gemeinschaftliche Luftleitung in einem kleinen Stutzen, welcher mit Wasser bedeckte

Becken wie ein Rectificator enthält. Hier wird die Luft gewaschen und tritt fast

ganz alkoholfrei aus dem Apparate. Dieses Waschwasser der Luft wird dann weiter mit

verwerthet.

Hat sich nach 10 oder 12 Vermischungen mit Alkohol in jedem Cylinder eine

hinreichende Menge Niederschlag gebildet, so daß er bis zum Austrittshahn steht, so

wäscht man ihn mit Alkohol, verdünnt ihn dann mit etwas Wasser aus der Luftleitung

und destillirt ihn in einem besondern Kessel ab; die Dämpfe gehen ebenfalls zum

Refrigerator. Der Rückstand von dieser Destillation wird als Melasse verkauft; er

enthält 3–4 Procent des gesammten in Arbeit genommenen Zuckers. Er kann in

den Brennereien, nicht aber in den Zuckerfabriken gebraucht werden, weil er

verhältnißmäßig mehr Salze als die gewöhnliche Melasse enthält.

Das Volumen des Niederschlages, beim Ablassen nach 10 Fällungen, beträgt 7

Hektoliter. Jede Fällung geschieht mit 6 Hektoliter Dicksaft und 18 Hektoliter

Alkohol. Zum Waschen des Niederschlages verwendet man sein gleiches Volumen

Alkohol.

Zwei Arbeiter reichen zur Bedienung des weiter unten speciell beschriebenen und in

den Figuren

29–31 dargestellten Apparates aus.

Der geringe Alkohol, welcher seines schlechten Geschmackes wegen zu einem um 30

Franken niedrigeren Preise verkauft wird, ist zu dieser Arbeit vollkommen geeignet;

für eine tägliche Verarbeitung von 100,000 Kilogr. Rüben braucht man davon nur ein

laufendes Quantum von 75 Hektoliter; man kann leicht stündlich 21 Hektoliter wieder

condensiren und verliert dabei täglich 80–100 Liter.

Diese Beschreibung läßt die Schwierigkeiten würdigen, welche zu überwinden waren, um

eine solche Arbeit fabrikmäßig zu machen. Gegenüber der abweichenden Ansicht der

erfahrensten Destillateure und den allgemeinen Vorurtheilen mußte erwiesen werden,

daß der Alkoholverlust kein übermäßiger ist.

Das beschriebene System wurde von den Herren Serret, Hamoir,

Duquesne und Comp., in deren Fabrik Hr. Pesier als Chemiker angestellt ist, zuerst im J. 1858 auf

durch Maceration trockener Rüben erhaltene Säfte angewandt; in ihrer Fabrik zu

Marly-les-Valenciennes haben sie auf den ersten Wurf, und ohne

Umschmelzung, bloß mit Hülfe wiederbelebter Kohle daraus weiße Brode erzielt.

Zwischen dem 6. Januar und dem 25. Februar 1860 hat Hr. Hamoir in Saultain die erste Anwendung dieser Methode auf grüne Rübensäfte

im großen Maaßstabe versucht und dabei die Benutzung der Knochenkohle vollständig

ausgeschlossen. Trotz der vorgerückten Jahreszeit und der bereits eingetretenen

Veränderung der Rüben wurde, in Vergleich mit der Knochenkohle-Arbeit

derselben Fabrik im December, die gleiche Menge Füllmasse erhalten und außerdem an

erstem Product 1 Proc., an zweitem Product 4 Proc. mehr erhalten; diese Zucker waren

von reinem Geschmack und von der fine quatrième

genannten Nuance.

Die einzelnen Stadien der Operation und die erzielten Resultate haben wir bei Hrn. v.

Baillancourt in Hérin genau beobachtet. Es

geht das Ganze mit der größten Regelmäßigkeit in der beschriebenen Weise vor sich,

nur wird die Reinigung mit einer geringen Menge Knochenkohle beschlossen. Der Zucker

ersten Productes war von sehr schönem Korn, gutem Geschmack, heller Farbe und nach

dem Decken vollkommen weiß; das zweite Product war nur wenig geringer. Wir haben

Behälter mit drittem Product gesehen, welche sehr befriedigend krystallisirten. Die

Quantität Schwärze betrug in dieser Fabrik 15 Hektoliter auf 55,000 bis 60,000

Kilogr. Rüben täglich. Hr. v. Baillacourt hatte also

nicht den ganzen Nutzen von dem neuen Verfahren gezogen, welchen dasselbe zu

erzielen gestattet; er theilte uns indessen brieflich mit, daß er zwar auf 4,565,000

Kilogr. Rüben nur 2000 Franken an Unkosten erspart, dagegen durch den höheren Werth

des erhaltenen Zuckers auf je 1000 Kilogr. Rüben 4 Franken Mehrgewinn erlangt

habe.

Diese Resultate scheinen das Verfahren des Hrn. Pesier

unzweifelhaft als nützlich und definitiv für die Praxis geeignet darzustellen.

Noch eine Thatsache hat uns lebhaft interessirt. Hr. v. Baillancourt zeigte uns am 30. December offene Behälter mit 700 Hektoliter

Syrup, welche seit dem Monat October zurückgestellt waren. Der Syrup stammte von

einfach geschiedenem Saft, welcher dann mit Kohlensäure saturirt und nach den obigen

Vorschriften bis 32° Baumé eingedickt war; er hatte sich in

vorzüglicher Beschaffenheit erhalten. Später hat, wie dieß zu erwarten war, Hr. v.

Baillancourt diesen Syrup mit Alkohol behandelt und

ohne alle Schwierigkeit Zucker in erwünschter Menge und Qualität daraus

erhalten.

Man ersieht aus diesen Versuchen die Möglichkeit, in den ländlichen Wirthschaften die

Rüben zu reiben, den Saft zu scheiden, mit Kohlensäure zu saturiren und auf

32° Baumé einzudampfen. Diese Syrupe könnten die Zuckersiedereien

kaufen und so die Campagne beliebig verlängern, während die Landwirthe die Preßlinge für

ihr Vieh behielten und die Transportkosten nach entlegenen Fabriken sparten.

Obwohl also die Idee der Anwendung des Alkohols auf Zuckerfabrication nicht neu ist,

so hat doch Hr. Pesier dieses Problem zuerst in einer

Weise gelöst, welche schon durch größere Praxis bestätigt ist.

Die Verbesserungen, welche er anfangs für die gewöhnliche Reinigung und Saturation

der Säfte erzielte, haben ihn zu einem Verfahren geleitet, welches Rohzucker von

gutem Geschmack ohne Knochenkohle zu erhalten ermöglicht, wodurch also bei einem

geringeren Verbrauch dieses letzteren Reinigungsmittels direct consumtionsfähige

weiße Zucker erzeugt werden können.

Beschreibung der Pesier'schen Apparate.

Kohlensäure-Apparat (Fig. 31).

A eiserner Ofen mit feuerfestem Futter, zum

Beschicken mit abwechselnden Schichten Kohks und Kreide. B Aschenfall für die Aufnahme des gebrannten Kalkes.

C Ladungsöffnung. D

Waschapparat mit Standröhre, Wasserhahn und Ausleerhahn.

E Saug- und Druckpumpe.

F Auslaßhahn für das Gas bei unterbrochener

Saturation.

G Saturationskasten.

H durchlöchertes Eintrittsrohr für die Kohlensäure;

I Saftrohr, K

Lufthahn, L Ueberlauf, M

Saftabzugsrohr, N Mannloch.

Wenn der Behälter zugleich als Monte-jus dienen soll, so muß der Hahn M hinter der Rohrverbindung des Ueberläufers liegen.

Braucht man aber den Behälter nur zum Saturiren, so ist der Hahn K überflüssig und kann durch ein hölzernes

Abzugsrohr über dem Mannloch ersetzt werden.

Alkohol-Apparat (Fig. 29 und 30).

A Saftrohr; B

Alkoholrohr für den Zufluß aus dem Kühlapparat, mit der Probeglocke B'.

C Cylinder für das Vermischen des Alkohols mit dem

Saft; D Rührwerke, D'

Hülsen von Kautschuk zur Dichtung der Rührer.

E Abflußrohr für die alkoholische Syrupmischung.

F Leitung zu den Filtern G mit Knochenkohle.

H Abzugsrohr für den filtrirten Saft nach dem

Behälter I.

J Pumpe zum Befördern des Saftes aus I nach der Rectificationscolonne K.

L, erster, M zweiter

Verdampfungskessel; sie sind durch den Hahn N

verbunden.

O Verbindungsrohr zwischen Rectificator und Kessel

für die Flüssigkeit. P Leitung für den

Alkoholdampf.

P' Absperrventil zwischen dem zweiten Kessel und dem

Rectificator, um den erschöpften Syrup aus ersterem entleeren zu können.

Q Leitung für den Alkoholdampf nach dem Kühler R.

S Abflußhahn für den entgeisteten Syrup; T Monte-jus für dessen Beförderung nach der

Siederei.

U Wasserhahn zum Auswaschen der Cylinder.

V Abzugshahn für die Niederschläge; W Leitung dafür nach dem Kessel X, der zu ihrer Verdampfung dient; die Dämpfe gehen

durch Y nach dem Rectificator. Z Ausleerhahn.

a kleine Pumpe, um im Nothfalle die Niederschläge

durch die Röhre, welche mit A durch einen Hahn

verbunden ist, überzuschöpfen.

b Dampfhähne; c

Dampfleitung durch die Abflußröhre für die Niederschläge.

d allgemeines Luftrohr; e Waschapparat für die Luft, welche durch f austritt und bis zum Destillateur geleitet werden kann.

g Wasserrohr zum Waschen der Filter.

h Ableitungsrohr für das Waschwasser, welches durch

die Abflußröhre für die Niederschläge nach dem Kessel gelangt.

i gläsernes Standrohr.

j Schwimmer mit Flüssigkeitsanzeiger für die

Cylinder C, mit den Leitrollen k.

l Probehähne zur Bestimmung der Erschöpfung.

m Dampfabzugsrohr.

n Leitung von dem Monte-jus nach der

Siederei.

o Bühne, p Treppen, q Transmission für die Bewegung der Pumpen.

Tafeln