| Titel: | Apparat zur Darstellung von kohlensaurem Wasser, von Berjot jun., Apotheker in Caen; Bericht von du Moncel. |

| Fundstelle: | Band 166, Jahrgang 1862, Nr. XCIV., S. 424 |

| Download: | XML |

XCIV.

Apparat zur Darstellung von kohlensaurem Wasser,

von Berjot

jun., Apotheker in Caen; Bericht von du Moncel.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, März 1862, S. 129.

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

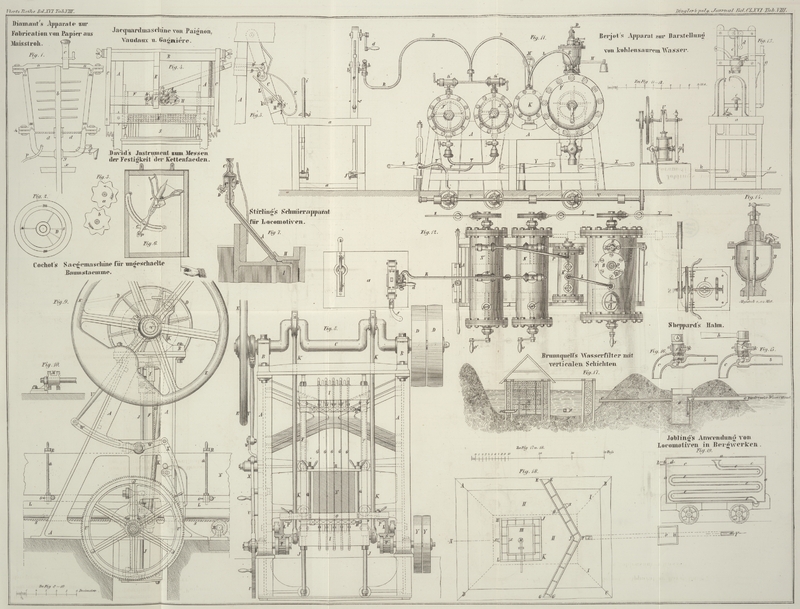

Berjot's Apparat zur Darstellung von Sauerwasser.

Die jetzt so sehr verbreiteten Apparate zur Herstellung von mit Kohlensäure unter

hohem Druck gesättigtem Wasser zerfallen in zwei Classen, je nachdem sie den Druck

durch mechanische Vorrichtungen (Druckpumpen) oder durch die Entwickelung des Gases

allein hervorbringen. Die Nachtheile der Apparate ersterer Art bestehen

hauptsächlich darin, daß sie zu viel Raum erfordern, daß sie sehr kostspielig sind

und viel Sorgfalt zur constanten Erhaltung des richtigen Verhältnisses zwischen

Wasser und Gas erheischen, sowie daß die Reibung des Wassers an den Metallwänden und

die Schmiermittel nothwendig die Frische und den reinen Geschmack des Productes

benachtheiligen.

Bei den Apparaten anderer Art, welche kein mechanisches Druckwerk enthalten, werden

diese Uebelstände zwar vermieden, aber sie sind dagegen keiner continuirlichen

Arbeit fähig und erfordern eine gewisse Genauigkeit in der Einrichtung und

Aufstellung, welche bei der Fabrication im Großen schwer zu erreichen ist. Auch

findet beim Uebergang von einer Operation zur andern jedesmal ein erheblicher

Gasverlust statt.

Der hier zu beschreibende Berjot'sche Apparat ist im

Grunde ein solcher der letztern Art, bei welchem aber die genannten Uebelstände

nicht vorkommen und der namentlich continuirlich und ohne Gasverlust arbeitet.

Dieser Hauptzweck wird dadurch erreicht, daß zwei Sättigungscylinder angewandt

werden, welche abwechselnd gefüllt und geleert werden. Das Wasser wird mittelst

einer Pumpe in den ausgeleerten Cylinder gedrückt, ohne daß das darin unter einem

Druck von 6 Atmosphären befindliche Gas vorher zu entweichen braucht. Damit das

eingepumpte Wasser reiner bleibt, als dieß bei den früheren Pumpenapparaten möglich

war, ist die Pumpe ohne vollkommene Dichtung gearbeitet und wird nicht mit Fett

geschmiert; es tritt dadurch allerdings ein Theil des Wassers in den Raum oberhalb

des Kolbens, aber dieses Wasser dient dann sogleich als Dichtung und die Pumpe wirkt

nun wie eine gewöhnliche Druckpumpe.

Der Apparat begreift außerdem einige eigenthümliche Einrichtungen bei dem

Schwefelsäuregefäß, beim Waschgefäß und bei der Verkorkungsmaschine. Alles dieß wird aus dem

Folgenden deutlich. Die Figuren 11–14 stellen den

Apparat dar, und zwar ist Fig. 11 der Aufriß, Fig. 13 der

Grundriß desselben, Fig. 13 gibt einen Durchschnitt des Füllungs- und

Verkorkungsapparates und Fig. 14 stellt das

Säuregefäß in vergrößertem Maaßstabe dar.

Das Ganze ist an dem allgemeinen Gestell A befestigt. B ist das Säuregefäß aus mit Blei gefüttertem Kupfer,

dessen flacher Deckel oberhalb des Säureniveaus

aufgesetzt und angeschraubt ist. Die Röhre E von Platin

zur Herstellung des gleichen Druckes im Zersetzungs- und im Säuregefäß, geht

durch die beide verbindende Verschraubung, in welcher auch die Oeffnung zum

Einfließen der Säure befindlich ist. Die Regulirung des Säurezuflusses geschieht

durch den Cylinder mit Conus D aus verplatinirtem Kupfer

(statt des gewöhnlich angewandten Bleipfropfs), der durch die Schraube D' regiert und durch Verschluß der Oeffnung auch ganz

abgesperrt werden kann. Das Gefäß ist ferner mit einer Stopfbüchse zum Durchgange

von D und mit der verschließbaren Eingußöffnung C versehen.

Der Zersetzungs- oder Entwickelungscylinder F

besteht aus verzinntem Kupfer; er wird durch die Oeffnung I mit Kreidestücken beschickt und enthält außerdem den Reinigungshahn G, das Sicherheitsventil H

und ein Rührwerk, welches entweder mittelst Dampf durch die gemeinschaftliche

Treibwelle V, oder durch die Kurbel J bewegt wird.

Der Wascher K ist in so fern von eigenthümlicher

Construction, als er aus einem mittelst einer durchbohrten Wand in zwei Behälter

getheilten Cylinder besteht, welcher nur durch die Röhren L und P mit dem Entwickelungsgefäß einerseits

und dem Sättigungsgefäß andererseits verbunden ist. Es wird dadurch möglich, die

Zahl der Verbindungsröhren und der zu verschließenden Oeffnungen gegen früher

erheblich zu vermindern und dem Ganzen mehr Haltbarkeit zu verleihen.

An dem Wascher ist das Manometer M angebracht.

N, N' sind die Sättigungscylinder; sie sind mit

Rührwerken, wie F, versehen und können zugleich oder

einzeln arbeiten.

Die Hähne QQQ'Q' dienen zum Eintritt des Gases in

die Cylinder und zur Ableitung des Wassers nach dem Füllapparat, mittelst der Röhren

P und R.

Das Wasser wird durch die Pumpe S und die Röhre T in die Cylinder geschafft, wenn sie mit comprimirtem

Gase gefüllt sind. T¹ ist die Saugröhre.

Pumpen und Rührwerk werden durch die kleine Dampfmaschine V

in Thätigkeit gesetzt.

X, Y, Z sind die Riemenspannhebel zum Einschalten

der Rührwerke.

Die bisherige Einrichtung für die Verkorkung der Flaschen ist vom Erfinder dahin

abgeändert worden, daß dabei ein Regulator für den Gang des Stempels angebracht ist,

wodurch dieser den Stopfen nicht zu weit in die Flasche treiben und daher diese

nicht zum Springen veranlassen kann. Der Stempel (dessen Gang man durch eine

Zahnstange reguliren kann) wirkt nämlich nun nicht mehr auf den Pfropf, sondern auf

den Flaschenträger, so daß ein zu weites Fortschieben desselben keine andere Wirkung

hat, als daß die Beendigung der Arbeit angedeutet wird, a ist der Arbeitstisch (Fig. 11 und 13), b ein fester mit Leder gefütterter Conus, welcher durch

eine Querleiste gehalten wird. Dieser Conus nimmt den Pfropf auf. c ist eine Zahnstange mit einem daran angebrachten

Stempel zum Eintreiben des Pfropfs; sie wird durch die Kurbel d mittelst zweier Zahnräder regiert. Die Flasche wird auf den gewölbten

Untersatz e gestellt und mittelst des Tritthebels f emporgedrückt. An diesem Hebelwerk ist die Zahnstange

g angebracht, welche mit einem Regulator in

Verbindung steht, der die Weite des Eintreibens für die Pfropfen bestimmt.

Das Füllen geschieht mittelst des Hahnes h. Am andern

Ende des Tisches befindet sich der Doppelhaken i, i,

worüber die Flaschen auf den Untersatz j mit dem

Trittwerk k gestellt und angedrückt werden, um den

Drahtverschluß zu erhalten.

Bei Anfang der Arbeit wird nach der Füllung von B, F und

K mit respective Schwefelsäure, Kreide und Wasser

die erstere durch Lüften von D zum Einfließen gebracht,

dann, wenn der verlangte Druck erreicht ist, der Hahn Q

des zu benutzenden Cylinders geöffnet, durch h 1/10 der

Flüssigkeit entleert und nach vollendeter Sättigung – welche man am Stande

des Manometers erkennt, – zur Entleerung des Sättigungscylinders in die

Flasche geschritten. Ist alles Wasser aus dem Cylinder entfernt, so läßt man unter

Umrühren Wasser in denselben pumpen und benutzt unterdessen den zweiten Cylinder, in

welchem mittlerweile die Sättigung geschehen ist, u.s.w.

Wenn die Beschickung des Entwicklers erschöpft ist, so wird er, während der übrige

Apparat abgesperrt ist und unter Druck stehen bleibt, entleert und frisch

gefüllt.

Die Sättigungscylinder haben einen Inhalt von 100 Liter; die Pumpe füllt sie in 20

Minuten mit Wasser.

Der ganze Apparat nimmt wenig Raum ein und vermag doch täglich 3000 Flaschen

Sauerwasser zu liefern.

Endlich ist noch zu erwähnen, daß die Hähne von besonderer, vortrefflicher

Construction sind. Sie bestehen aus cylindrischen, unten mit Zinnscheibe endigenden

Kolben, welche in cylindrischen Hülsen stecken. Diese Minder werden durch eine

Schraube mit Hebel gehoben oder gesenkt, wodurch der etwas erhaben gearbeitete

Ausfluß geöffnet oder geschlossen wird. Das Zinn drückt sich dabei vollkommen dicht

andem Wulst der Oeffnung an. Auch die übrigen Verschlüsse werden durch die

Zinnscheiben und starke Schrauben vollkommen dicht erhalten.

Die Vortheile des Apparates sind demnach folgende: 1) continuirliche Arbeit; 2)

reine, gleichmäßig saturirte Producte; 3) Leichtigkeit der etwa erforderlichen

Reparaturen; 4) geringer und constanter, leicht zu regelnder Druck; 5) Vermeidung

häufiger Flaschenbrüche.

Tafeln