| Titel: | Maschine und Verfahren zur fabrikmäßigen Zerlegung des Weizens in Stärke und Kleber, und zur Verwendung des Klebers auf Backwerke aller Art, von Knobloch und Beyhl. |

| Fundstelle: | Band 168, Jahrgang 1863, Nr. XXIX., S. 110 |

| Download: | XML |

XXIX.

Maschine und Verfahren zur fabrikmäßigen

Zerlegung des Weizens in Stärke und Kleber, und zur Verwendung des Klebers auf Backwerke

aller Art, von Knobloch und

Beyhl.

Aus dem Kunst- und Gewerbeblatt für Bayern, 1862 S.

690.

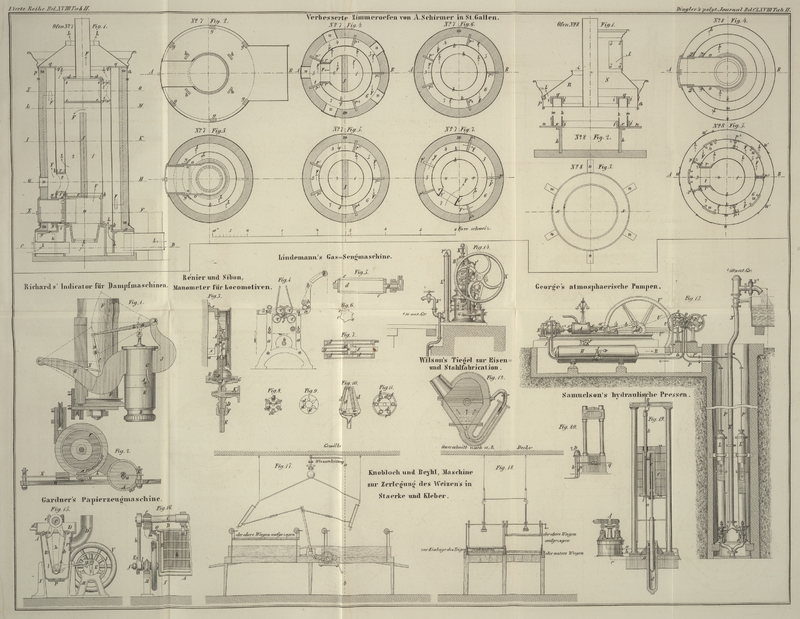

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Knobloch's Maschine zur fabrikmäßigen Zerlegung des Weizens in

Stärke und Kleber.

Auf dieses Verfahren erhielten Dr. M. Knobloch, Professor in Weihenstephan und Adolph Beyhl, Mechaniker in München, am 15. Mai 1861 ein

zweijähriges Privilegium für Bayern.

Die Maschine, Fig.

17 und 18, besteht aus einem Systeme von Reibflächen, welche in Form von Wagen

aus starken Eisendrähten je paarweise parallell in horizontaler aber

entgegengesetzter Richtung sich bewegen. Der untere Wagen ist etwas länger, als der

obere, so daß letzterer bei seilten weitesten Bewegungen vor und rückwärts den

unteren noch deckt. Auf den inneren sich zugekehrten Flächen sind Strohmatten von

möglichst weichem Geflechte befestigt, und diese werden vor der Arbeit mit doppelten

Schürzen vom stärksten Käsetuche bekleidet. Die Wagen bewegen sich in Rahmen, welche

sie seitlich schließen, und ruhen auf einem Gestelle, das, unten abgeschlossen, die

erzeugte Stärkeflüssigkeit aufnimmt und sie den Rinnen zuführt, welche zu den

Absetzbottichen hinleiten. Die Wagenpaare liegen zu beiden Seiten der sie bewegenden

Achse; sie können mit der Verlängerung der letzteren beliebig vermehrt werden. Auch

die Größe dieser Wagen ist dem Belieben anheim gegeben;. indessen werden Dimensionen

von 20–24 Quadratfuß sich wohl als die zweckmäßigsten bewähren. Durch Hebel

und Räderwerk ist eine so ökonomische Verwendung der Kraft erzielt, daß mit 1

Pferdekraft leicht 420 Quadratfuß Reibfläche bewegt werden können. Sämmtliche

Bewegungen sind verstellbar, und lassen sich daher ganz nach Bedürfniß

reguliren.

Ueber den Wagen und gleichzeitig mit denselben bewegen sich Brausen, welche ihr

Wasser in einer berechneten Anzahl von Strahlen ergießen. Der Wasserzufluß kann so

regulirt werden, daß sich die Arbeit jeweilig mit der geringsten Wassermenge

verrichten läßt. Hierdurch ist an Arbeit, Raum und Geschirr sehr viel erspart, und

die Fabrication auch in wasserarmen Gegenden

ermöglicht.

Zur Verarbeitung wird der Weizen überall, wo der Gebrauch der englischen Mahlmaschine

nicht gestattet ist, auf einer gewöhnlichen Getreidemühle gemahlen. Man scheidet

bloß die Kleien ab, und erzeugt nur eine Sorte Mehl. Das letztere ist einige Stunden

vor der Verarbeitung mit reinem Wasser in einen steifen Teig zu verwandeln. Hierzu

dient die große englische Knetmaschine von Swan und Comp. in London, welche in je 5 Minuten 60 Pfd. Teig

liefert. Der Teig wird entweder mit freier Hand oder besser mittelst Schablonen in

Streifen geformt, die in bemessene Entfernungen zwischen die Wagen gelegt werden. Zu

diesem Zwecke läßt sich der obere Wagen parallel aufziehen. Sowie ein Wagenpaar

geladen ist, wird die zugehörige Brause angelassen und die Maschine in Bewegung

gesetzt, die von nun ab ununterbrochen bis zur gänzlichen Einstellung der Arbeit

fortgeht. Denn, indem jedes Wagenpaar einzeln für sich beladen und dann nachgefüllt

werden kann, ist das Princip der ununterbrochenen Arbeit gerettet. Ständig läuft die

Stärke in einem Milchstrome und so rein ab, daß bei vorsichtiger Arbeit nur Stärke

der Prima-Sorte gewonnen wird. Gleichwohl läßt sich auf Rinnen von schwachem

Gefälle noch Schlammstärke erzeugen, die nach der Anzahl und Länge der einzelnen

Rinnen nummerirt werden kann. Zwischen den Wagen bleibt der Kleber chemisch rein

zurück. Er beträgt im frischen Zustande (im Zustande des frischen Thierfleisches) im

Mittel 33 Procent von dem Gewichte des ausgewaschenen Mehles. In diesem Zustande ist

er für die Brodbäckerei nicht verwendbar; seine natürliche Zähigkeit widerstrebt der

Bereitung eines Teiges. An der Luft trocknet er äußerlich schnell ein zu einer

dunkelbraunen, harten hornartigen Masse, geht aber in größeren Portionen im Inneren

rasch in Fäulniß über. Dem reinen Wasser gegenüber – als solches gilt auch

noch gewöhnliches Bach- oder Brunnenwasser – bewährt er ein

ausgezeichnetes Verhalten. Bei 0° des Wassers und namentlich unter Eis oder

Schnee bleibt er lange Zeit völlig unverändert auch in seinen physikalischen

Eigenschaften; je nach der Temperatur des Wassers aber wird er ohne chemische

Veränderungen nach längerer oder kürzerer Zeit so weich, daß er sich selbst

zerrühren läßt. Dieß ist der Zustand seiner Bearbeitungsfähigkeit in der

Brodbäckerei. Der Bäcker hat es völlig in seiner Gewalt, durch Regulirung der

Temperaturen die Bearbeitungsfähigkeit auf einige Minuten voraus zu bestimmen. Und

nun kann man entweder den Kleber für sich einmehren, und setzt dann nach dem Triebe

die erforderliche Menge eines Mehles beliebiger Qualität zu; oder man mehrt das Mehl

für sich ein und gibt den Kleber beim Teigmachen. Das letztere Verfahren soll

handlicher seyn. In beiden Fällen erhält man einen ausgezeichneten Trieb und

Gebäcke, welche hinsichtlich ihres guten Aussehens, ihres

Wohlgeschmackes und ihrer Nahrhaftigkeit die Brode aus den gewöhnlichen Mehlsorten um vieles

übertreffen. Namentlich das Hauptkennzeichen eines vorzüglichen Backwerkes, die Vielzelligkeit, ist in überraschender Weise erreicht. Hr.

Bäckermeister Jais in München versichert, er habe

versuchsweise vermittelst eines Kleberzusatzes aus Mehlsorten vortreffliches Brod

erzeugt, welche für sich unter keiner Voraussetzung genießbare Waare geliefert

hätten.

Das Einweichwasser löst übrigens bei höheren Temperaturen Klebertheile auf; es wird

deßhalb nicht weggegossen, sondern zur Bereitung des Teiges mitverwendet.

Die Versendung des Klebers ist höchst einfach. Er adhärirt nicht an Leder und kann

somit in mit Schafleder ausgefütterten Kisten leicht verpackt werden. Eine geringe

Beigabe von frischem Wasser oder von Eis und Schnee ist sehr zu empfehlen. Und so

wäre denn die Zeit vielleicht nicht mehr sehr ferne, in welcher der Verkümmerung

mancher Gegenden in Folge schlechter Ernährung durch Zusendung des edlen

Weizenklebers Einhalt geboten werden kann.

Tafeln