| Titel: | Gassengmaschine für Garne und Gewebe, Gastrockenmaschine und Gaskocher, von Gustav Lindemann in Manchester. |

| Fundstelle: | Band 168, Jahrgang 1863, Nr. XXX., S. 113 |

| Download: | XML |

XXX.

Gassengmaschine für Garne und Gewebe,

Gastrockenmaschine und Gaskocher, von Gustav Lindemann in Manchester.

Aus dem London Journal of arts, November 1862, S.

268.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Lindemann's Gassengmaschine für Garne und Gewebe.

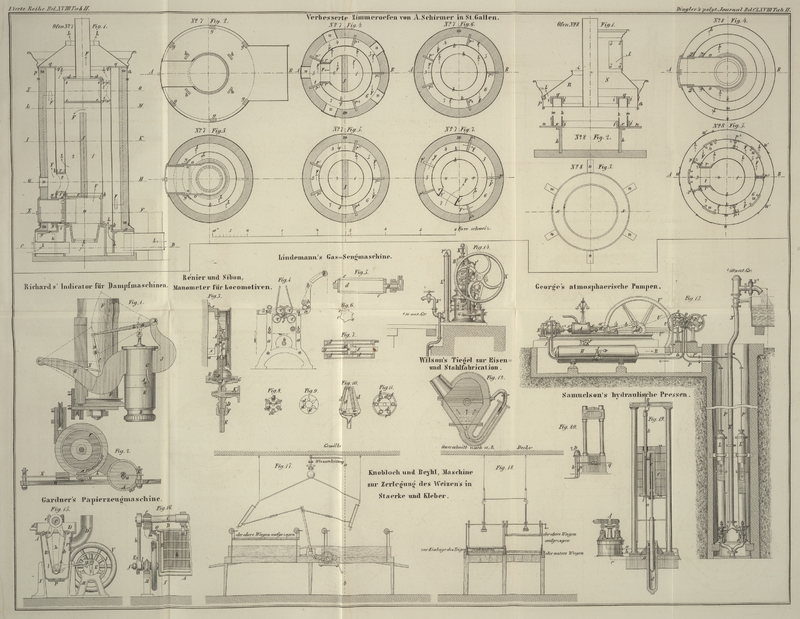

Gassengmaschine. – Fig. 4 zeigt diese

Maschine im verticalen Querdurchschnitt und Fig. 5 den

Längendurchschnitt des bei derselben angewendeten Brenners. Das zu sengende Material

geht in der Richtung der Pfeile über die im Gestelle aufgelagerten Walzen b, c. Innerhalb der Walzen c

liegt ein hohler Cylinder d, welcher an seinem Umfang

mit einer Anzahl von Schlitzen versehen ist, worin die Gasbrenner e befestigt sind. Der Zapfen F des Cylinders d ist massiv und dreht sich in

einem festen Lager; der andere Zapfen dagegen ist hohl und dreht sich zwar auch in

einem festen Lager, ist aber über dasselbe hinaus verlängert und geht durch eine

Stopfbüchse, welche das Knie Z des Gasrohrs Z¹ dicht abschließt. Das aus dem Rohr Z¹ zuströmende Gas füllt den Cylinder d, und tritt durch die langen und schmalen Brenner e aus. Auf der Achse des Cylinders d sitzt ein Würtel, welcher von der Welle h aus getrieben wird und somit den Brennern, während das

zu sengende Material an ihnen vorübergeht, eine rotirende Bewegung ertheilt.

In Fig. 6 ist

der Brennercylinder durch ein vielseitiges Prisma ersetzt; e sind wieder die Brenner.

Gastrockenmaschine. – Fig. 7 bis 9 zeigen den

Brennercylinder in seiner Anwendung zum Trocknen von Geweben. Die langen,

schlitzförmigen Brenner e befinden sich hier an Röhren

d, welche durch die Endstücke in festgehalten werden

und in der Mitte vermittelst der Mündungen o mit einer

gemeinschaftlichen Kammer n in Verbindung stehen. Zu

beiden Seiten der Kammer n befinden sich Naben p, welche mit den Röhren d

fest verbunden sind; in der einen dieser Naben sitzt eine massive Achse F und an der anderen eine hohle g. Letztere geht durch eine Stopfbüchse und steht in derselben Weise, wie

bei Fig. 5

gezeigt ist, mit einem Gasrohr in Verbindung. Der Brennercylinder erhält auch hier

eine rotirende Bewegung, und die durch die rotirenden Brenner erzeugte Wärme geht

durch einen Drahtsiebcylinder innerhalb eines cylindrischen Gehäuses in welches das

zu trocknende Material eingetragen wird.

Gaskocher. – Figur 10 und 11 zeigen

einen Gaskocher nach demselben Princip. Das Gefäß, in welchem die zu kochende Flüssigkeit enthalten

ist, hat eine Anzahl in einem Kreise liegender Röhren, und innerhalb dieses

Röhrenkreises befindet sich der abgebildete rotirende Brennercylinder. Die Achse F, welche durch einen Würtel eine rotirende Bewegung

erhält und mit dem Gasrohr unter Vermittelung einer Stopfbüchse verbunden ist,

mündet durch das gegabelte Rohr v in einen hohlen Ring

w, über welchem eine Anzahl Röhren d, die wieder mit schlitzförmigen Brennern e versehen sind, sich erheben. (Patentirt in England am

11 Februar 1862

Tafeln