| Titel: | Ueber die weiteren Verbesserungen der neuen Zimmeröfen des Hrn. A. Schirmer, Flaschner in St. Gallen; von Conrector G. Delabar. |

| Autor: | Gangolf Delabar [GND] |

| Fundstelle: | Band 168, Jahrgang 1863, Nr. XXXI., S. 114 |

| Download: | XML |

XXXI.

Ueber die weiteren Verbesserungen der neuen

Zimmeröfen des Hrn. A.

Schirmer, Flaschner in St. Gallen; von Conrector G. Delabar.

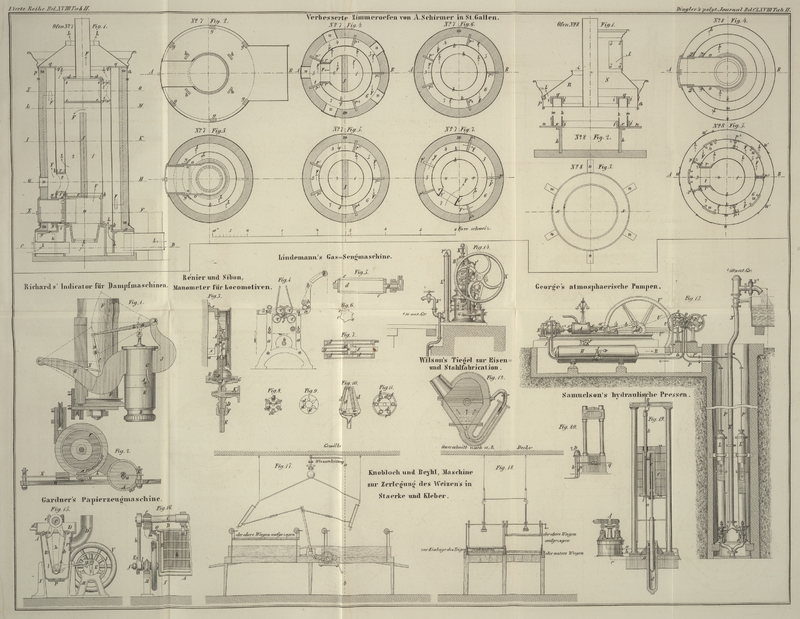

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

(Schluß von S. 24 des vorhergehenden

Heftes.)

Delabar, über Verbesserungen der Schirmer'schen neuen

Zimmeröfen.

Ofen Nr. 7, Fig.

1–7.

Dieser etwas complicirte Ofen ist zur Beheizung einer ganzen Wohnung oder eines

ganzen Gebäudes bestimmt, in welchem Falle er in das am meisten bewohnte Zimmer zu

stellen ist, das alsdann durch die Ausstrahlung des Mantels und durch einen kleinen

Theil der durchströmenden erhitzten Luft schnell und anhaltend erwärmt werden kann,

während der größte Theil der erhitzten Luft zur Erwärmung der übrigen Räumlichkeiten

verwendet wird.

Seine Construction ist durch die Figuren 1–7, wovon Fig. 1 den

Verticalschnitt nach AB und Fig. 2–7 verschiedene

Horizontalschnitte nach den Ebenen CD, EF, GH, IK, LM, NO und PQ

versinnlichen, deutlich gemacht.

Auf dem Feuerraum a, a, welcher wie der Rost und

Aschenfall dieselbe Einrichtung hat wie bei den Oefen Nr. 1, 3 und 5, – mit

der einzigen Ausnahme, daß statt dem conischen Hut eine Gußplatte c, c, welche den Feuerraum etwas mehr als zur Hälfte

deckt (s. Fig.

1 und 4), angebracht ist, – befindet sich der starke Blechcylinder,

worauf der Gußdeckel d, d mit dem Rauchrohr und etwas

tiefer die ebenfalls gußeiserne Platte e, e angebracht ist. Am

flachen Rande des Feuerkasten-Deckels c, c wird

zudem eine aufrechte Gußwand errichtet, oder, wie in der Zeichnung angegeben (s.

Fig. 1,

4 und

5), eine

feuerfeste Mauer aus guten Backsteinen f aufgeführt bis

3'' unter den Deckel e, e.

Im Weiteren befindet sich in der Höhe des Sockels, etwas über dem

Luftzuströmungskasten, der gußeiserne Kranz x, x mit dem

Ring i, i, welcher auf der äußeren Seite durch die

Stützen g und auf der inneren durch die Stützen h getragen wird. Auf diesem Kranz ruht ferner, an i, i anschließend, der starke Blechcylinder k, k und, mehr nach außen, die Steinfütterung m, m, m, m, welche ihrerseits durch den Blechmantel n, n eingefaßt ist.

Zwischen dem Cylinder k, k und der Steinfütterung m, m, m, m befindet sich ein hohler Raum, in welchem

durch die gußeisernen Scheidewände p¹, p², p³, p⁴, p⁵ die

Abtheilungen 3, 4, 5, 6 und 7 gebildet werden (s. Fig. 4, 5, 6 und 7) und welcher durch den

kranzförmigen Deckel q, q, der in der Mitte durchbrochen

und mit einem ringförmigen Rande q', q' versehen ist,

geschlossen wird. Zum Reinigen ist jede dieser Abtheilungen mit einer Rußkapsel u, u (Fig. 4) versehen.

Der Cylinder k, k wird einerseits (bei der Einfeuerung)

durch den Hals o, o des Feuerraums, der etwas über

denselben hinaus reicht und mit ihm durch den gußeisernen winkelförmigen Rahmen y, y verbunden ist (s. Fig. 1 und 3)

ausgeschnitten und dadurch der Feuerraum von der Feuerthüre aus zugänglich gemacht.

Die Verbindung des Cylinders b, b mit dem Cylinder k, k wird hingegen mittelst der Röhren r, r und r', r' (s. Fig. 1, 4 und 7)

bewerkstelligt. Erstere, r, r (s. Fig. 1 und 4), mündet

möglichst nahe über dem Feuerraume, und dient zur Communication der Abtheilung 2 mit

der Abtheilung 3, während letztere, r', r' (s. Fig. 1 und

7),

zwischen den Deckeln d, d und e,

e einmündet und die Verbindung der Abtheilung 7 mit dem Rauchkasten s, s und dem Abzugsrohr und dem Kamin herstellt. Um den

Ofen mit Leichtigkeit zusammensetzen zu können, müssen die genannten

Verbindungsröhren r, r und r',

r', die aus starkem Eisenblech oder noch besser aus Gußeisen bestehen, aus

zwei Theilen zusammengesetzt werden, welche scharf aneinander stoßen. In diese

Röhren werden dann noch die Futterrohre t, t und t', t' (s. Fig. 1, 4 u. 7) eingeschoben und gut

verkittet.

Die Circulation des Feuers und der Verbrennungsproducte ist nun folgende: Aus dem

Feuerraum a, a. gelangen dieselben zunächst in die

Abtheilung 1, hinauf über die Mauer f, f in die

Abtheilung 2, in dieser herunter und durch das Verbindungsrohr r, r in die Abtheilung 3, in dieser wieder hinauf, über

die Scheidewand p¹ in die Abtheilung 4, daselbst

selbst hinunter und

unter p² durch in die Abtheilung 5, daselbst

hinauf und über p³ in die Abtheilung 6, hierauf

in dieser herunter und unter p⁴ durch in die

Abtheilung 7, endlich in dieser hinauf und durch das Verbindungsrohr r, r in den Rauchkasten s,

s, wo sie sich wieder erhitzen und bei verstärktem Zug durch das Ableitungsrohr

in den Kamin gelangen. Der Zug des Feuers wie der Luft, welche durch eine

kastenförmige Oeffnung von außen in den Ofen einströmt und durch den hohlen Raum

zwischen den beiden Cylindern b, b und k, k hindurchzieht und oben beim conischen Blechaufsatz

wieder ausströmt, ist übrigens auch bei diesem Ofen durch Pfeile angedeutet.

Dieser Ofen hat bei einer Höhe von 5' 3'' und 2' 5'' Durchmesser eine äußere mit

Backsteinen gefütterte Fläche von 36 1/3 Quadratfuß, sowie zwei Eisenflächen von

zusammen 40 Quadrats.; und die Feuerhitze legt im Ofen selbst einen Weg zurück von

über 32 laufende Fuß, während für die durchströmende Luft eine Berührungsfläche von

nicht weniger als 120 Quadrats, vorhanden ist. Derselbe empfiehlt sich daher ganz

besonders als Heizofen für ganz große Localitäten, und unterscheidet sich von den

beiden vorausgehenden Oefen Nr. 5 und 6 vorzugsweise dadurch, daß bei ihm die

Ausfütterung nur an der Außenseite des Blechmantels die Hitze langsam abgibt, auf

der inneren Seite aber durch die durchströmende Luft keine Wärme direct entzogen

wird, da dieselbe von ihr nicht unmittelbar berührt wird, wie dieß bei den beiden

erwähnten Oefen der Fall ist.

Ofen Nr. 8, Fig.

1–5.

Dieser Ofen hat in so weit ganz die gleiche Einrichtung wie Nr. 7, als der Feuerraum

und die Feuerleitung dieselben sind, hingegen der Ofen selbst mehr als

Wärme-Erzeuger durch einen heißen Luftstrom, denn als Ofen, der durch

Ausstrahlung der Hitze wirkt, dient.

Wird derselbe in einem zu heizenden Saale aufgestellt, so wird er nur mit einem

Blechmantel v, v umgeben, weil in diesem Fall die

ausstrahlende Wärme nicht verloren geht. Sollte er aber, wie dieß bei Luftheizungen

gewöhnlich geschieht, in einem Kellergewölbe aufgestellt werden, so muß der

Blechmantel durch eine circa 2 1/2'' dicke Mauer ersetzt

werden. Und sollte sich diese auch noch so weit erhitzen, daß Wärme verloren geht,

so kann noch eine zweite Mauer um die erste herum aufgeführt werden, so daß zwischen

beiden ein Raum von etwa 1–2'' Weite für die Circulation der Luft, die unten

zwischen beiden Backsteinmauern zugeführt wird, übrig bleibt. Auf diese Weise wird

dann so zu sagen alle Wärme verwerthet.

Zur Erklärung der Einrichtung dieses Ofens dienen die Figuren 1 bis 5. Zur

Raumersparung sind aber auch hier die Verticalschnitte der Figuren 1 und 2 nur

stückweise dargestellt. Die erstere dieser Figuren veranschaulicht nur den oberen

Theil des Ofens und die andere nur den unteren Theil desselben mit dem gußeisernen

Kranz x, x, auf welchem die Feuercylinder k, k und w, w ruhen, und der

seinerseits durch die Stützen h, h getragen wird.

Fig. 3 gibt

eine horizontale Ansicht des erwähnten Kranzes x, x mit

seinen sechs Spreitzen, die dazu dienen, daß alles schön concentrisch aufgestellt

werden kann.

Fig. 4 zeigt

dagegen den Horizontalschnitt durch den Feuerraum, und Fig. 5 einen solchen in

der Höhe GH des Verbindungsrohres r, r der beiden Feuercylinder b,

b und k, k (s. Fig. 1 zu Ofen Nr.

7).

Aus diesen Figuren sieht man nun deutlich, was für Aenderungen bei diesem Ofen im

Vergleich zum ausgefütterten Ofen Nr. 7 angebracht sind. Statt der Ausfütterung ist

durch den Blechmantel v, v und den Blechcylinder w, w ein hohler Raum gebildet, durch welchen die zu

erhitzende Luft circulirt; und zwischen dem Cylinder w,

w und demjenigen von k, k sind die gußeisernen

Scheidewände p¹, p², p³, p⁴, p⁵ (siehe Fig. 5) angesetzt und

durch Winkeleisen z, z, z, z, welche an die beiden

Cylinder angenietet sind, festgehalten. Bei u, u sind

ebenfalls Rußbüchsen, am besten von Gußeisen gefertigt, angebracht, denen solche aus

Blech mit Scharnieren bei u', u' im Cylinder v, v entsprechen.

Ferner mag bemerkt werden, daß der kranzförmige Deckel q,

q wie der Boden x, x mit den ringförmigen

Rändern i, i zur Einfassung und Haltung der

Blechcylinder k, k und w, w

versehen ist (s. Fig. 1, 2 u. 3). Auch sieht man aus Fig. 4, daß der Hals o, o des Feuerraumes noch länger ist als beim Ofen Nr. 7

und ebenfalls durch die Winkelrahmen y, y und y, y mit den Cylindern k, k

und w, w verbunden ist.

Was endlich die zu erwärmende Luft betrifft, so strömt dieselbe bei diesem Ofen nicht

nur zwischen den beiden Feuercylindern b, b und k, k (s. Fig. 5), sondern auch

zwischen den beiden Cylindern w, w und v, v (s. Fig. 1, 4 und 5) hindurch. Auf diese

Weise erhält man für die Luftheizung eine Berührungsfläche von nicht weniger denn

350 Quadratfuß. Die im Ofen erhitzte Luft kann entweder wie bei R theils durch die Mündung α des conischen Hutes, theils durch die runden Oeffnungen b desselben in das Zimmer, oder wie bei S durch die mit einer Thüre versehene Oeffnung δ, δ in die zu heizenden Räumlichkeiten

abgeleitet werden.

Das Uebrige ist aus den Figuren zu Nr. 7 und dem darüber Mitgetheilten zu

entnehmen.

Tafeln