| Titel: | Daniel Adamson's hydraulischer Hebebock. |

| Fundstelle: | Band 168, Jahrgang 1863, Nr. XLVIII., S. 164 |

| Download: | XML |

XLVIII.

Daniel Adamson's hydraulischer Hebebock.

Aus der Zeitschrift des österreichischen Ingenieurvereins,

October 1862, S. 187.

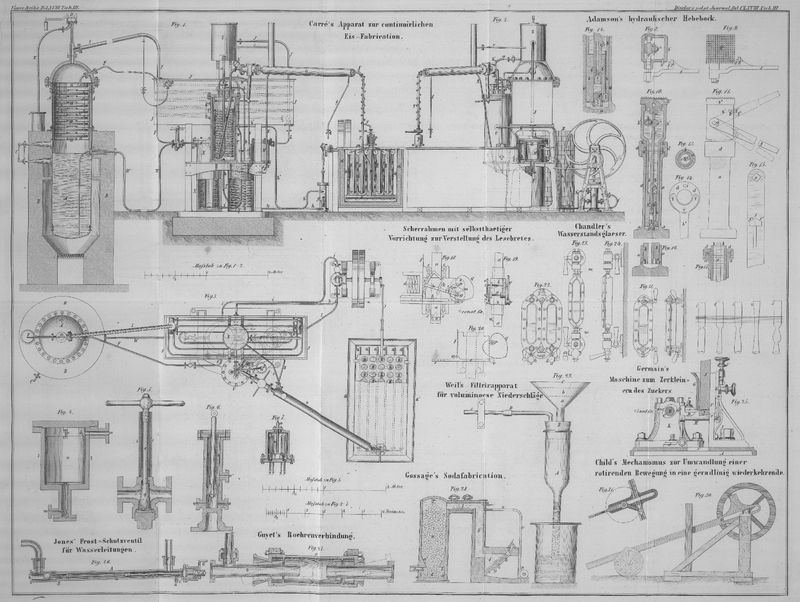

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Adamson's hydraulischer Hebebock.

Diese sinnreiche Winde, welche sich auf der allgemeinen Londoner

Industrie-Ausstellung im Jahre 1862 befand, besteht aus einem eisernen

Cylinder, in welchem sich ein Kolben auf und ab bewegt, der an seinem oberen Ende

einen festen Kopf trägt, welcher unmittelbar die zu hebende Last unterstützt. Fig. 10 zeigt

den Querschnitt; a ist der Cylinder, in welchem sich der

Kolben b, mittelst der Liederung c flüssigkeitsdicht bewegt. Diese Dichtung kann verschiedentlich angebracht werden,

wie in Fig.

16 und 17 gezeigt ist.

Der Kolben b selbst ist ebenfalls hohl und gibt das

Reservoir für die Flüssigkeit ab.

Das Pumpwerk besteht aus einer Kolbenstange e, welche von

dem Hebel f durch den Zahn f₄ in Bewegung gesetzt wird; an ihrem unteren Ende paßt sie vermöge

einer Lederpackung flüssigkeitsdicht in den Kolben b₃ und pumpt beim jedesmaligen Niedergange durch die beiden

Klappenventile e₁ und b₄ (Fig. 12) die Flüssigkeit

in den unter dem Kolben befindlichen Raum des Cylinders a und treibt auf diese Weise denselben in die Höhe.

Damit aber während des allmählichen Verbrauchs von Flüssigkeit im oberen Theile des

Kolbens b₁ kein Vacuum entstehe, wird beim

Gebrauche die Schraube b₅ (Fig. 8) mittelst des am

Ende des Hebels f befindlichen Schlüssels ein wenig

herausgeschraubt, und da sie mit einer Kreuzbohrung versehen ist, so genügt schon

eine halbe Umdrehung, um so viel Luft eintreten zu lassen, als zur Vermeidung

obengenannten Uebelstandes erforderlich ist.

Will man nun, nachdem die Last gehoben wurde, den Kolben wieder sinken lassen, so

schiebt man den Hebel f, welcher an der Achse g lose aufsitzt (Fig. 9), etwas heraus

(Fig. 8).

Hierauf drückt man denselben so weit herab, bis der Vorsprung f₂ des Hebels an der Kante des Reservoirs anstößt. Dadurch wird die

Ventilstange h von dem an der Pumpstange befindlichen

Vorsprunge e₂ (Fig. 12) herabgedrückt,

auf diese Weise der unter dem Kolben befindlichen Flüssigkeit der Rücktritt durch

das geöffnete Ventil in das Reservoir b gestattet, und

der Kolben wird durch das eigene Gewicht herabsinken.

Fig. 15 zeigt

die innere Seite des Hebels mit den beiden Vorsprüngen, deren einer f₁ das Herabdrücken desselben bloß soweit

gestattet, daß man die Flüssigkeit unter den Kolbenpumpen, nicht aber die

Ventilstange h berühren kann (der Hebel ist dann auf der

Achse g ganz aufgeschoben), deren anderer f₂ hingegen (bei herausgeschobenem Hebel) schon

ein Herabdrücken der Stange h und somit ein Sinken des

Kolbens bewirkt. Will man denselben schneller sinken lassen, so braucht man bloß den

Hebel auf der Achse g noch mehr herauszuschieben und

ganz hinabzudrücken, wo dann das Ventil h ganz geöffnet

wird.

Fig. 11 zeigt

den Hebel in drei verschiedenen Stellungen.

Fig. 13 ist

ein Durchschnitt unter dem Vorsprunge e₂ und

zeigt den kleinen Canal, durch welchen die Flüssigkeit vom Reservoir durch die

Pumpstange unter dieselbe gelangt.

Fig. 14 zeigt

den Cylinderdeckel mit dem Schlüssel zum Aufschrauben desselben.

Gewöhnlich wird als Flüssigkeit Oel benützt, da es zugleich als Schmiermittel dient

und die feineren Bestandtheile vor Rost bewahrt.

Es ist kaum nöthig hinzuzufügen, daß diese Winden sehr wirksamer Natur seyen,

schneller arbeiten als die Schraubenwinden von gleicher Hebekraft, und ungleich

weniger dem Zerbrechen ausgesetzt sind als diese.

Sie haben deßhalb in England auch schon große Verbreitung gefunden und werden von

mehreren Eisenbahnen ausschließlich verwendet.

Die Preise stellen sich folgendermaßen:

für

eine

Winde

von

4

Tonnen

Hebekraft

8

Pfd. Sterl.

„

„

„

„

6

„

„

10

„

„

„

„

„

10

„

„

15

„

„

„

„

„

20

„

„

26

„

„

„

„

„

50

„

„

50

„

Tafeln