| Titel: | Scherrahmen mit selbstthätiger Vorrichtung zur Verstellung des Lesebretes; von Prof. C. H. Schmidt in Stuttgart. |

| Fundstelle: | Band 168, Jahrgang 1863, Nr. LI., S. 168 |

| Download: | XML |

LI.

Scherrahmen mit selbstthätiger Vorrichtung zur

Verstellung des Lesebretes; von Prof. C. H. Schmidt in Stuttgart.

Aus dem württembergischen Gewerbeblatt, 1863, Nr.

12.

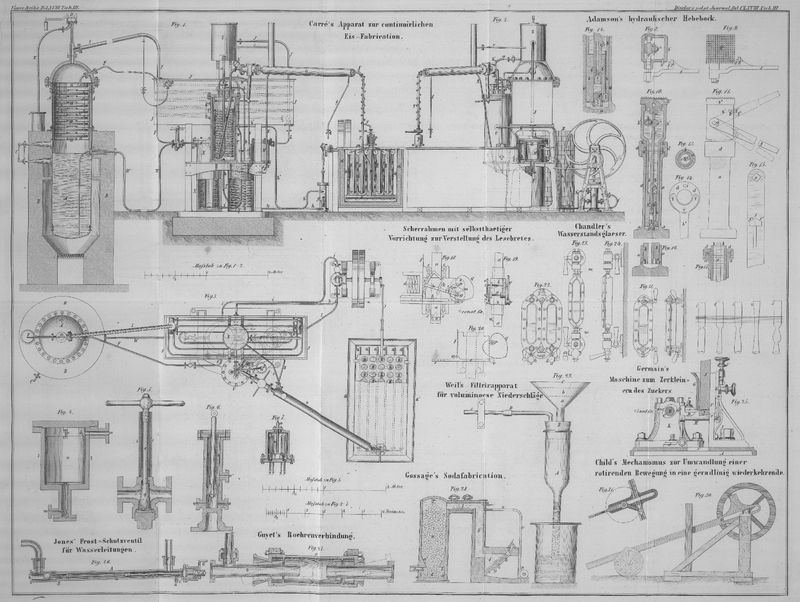

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Scherrahmen mit selbstthätiger Vorrichtung zur Verstellung des

Lesebretes.

Die Vorrichtung zur Verstellung des Lesebretes ist unter Hinweglassung der bekannten

Theile des Scherrahmens durch die Figuren 18 und 19 in

Front- und Seitenansicht dargestellt. Das auf gewöhnliche Weise angeordnete

Lesebret d ist mit einer vierkantigen Hülse (Gangführer)

d verbunden, welche die vor dem Scherrahmen

angebrachte senkrechte Säule a umfaßt und an derselben

auf bekannte Weise unter Mitwirkung der vier Rollen c

auf- und abwärts geführt wird. Der mit der Hülse b verbundene Mechanismus dient nun dazu, die Höhenlage des Lesebretes nach

jedem Auf- und Niedergang um eine kleine Größe zu verändern, damit die

Fadenwindungen sich nicht über-, sondern regelmäßig nebeneinander legen.

Auf der vorderen Fläche der Hülfe b befindet sich ein um

die Welle g drehbarer Hebel h, welcher bei k einen nach innen gegen die

Säule a. gerichteten Stift von solcher Länge trägt, daß

derselbe in der tiefsten Stellung des Apparates mit dem am Ständer a in 2' Höhe über dem Fußboden angebrachten Daumen u in Berührung kommen muß. Durch den Widerstand des

Daumens u wird der Hebel h

gezwungen, eine Bewegung nach aufwärts zu machen, wobei der oben genannte Stift in

einem bogenförmigen Schlitz k sich bewegt; gleichzeitig

wird die mit h verbundene Schiebeklinke t auf das Klinkrad m

einwirken und eine entsprechende Drehung desselben herbeiführen, welche durch das

Trieb n und das Rad o auf

die mit der Welle p verbundene als Neoide geformte

Hebescheibe q übertragen wird. Letztere liegt auf der

hinteren Seite der Hülse b und wirkt auf eine Rolle r, welche, wie Fig. 20 zeigt, am Ende

des um s drehbaren, bei w

mit der Hebekette f verbundenen Hebels e angebracht ist. Jede Veränderung der Stellung von r hat sonach eine Veränderung der Stellung des Punktes

w oder der Höhenlage des Lesebretes zur Folge. Die

Größe dieser Veränderung kann man auf zweifache Weise reguliren. Man kann erstlich

die Drehung des Klinkrades bei jedem Hub vergrößern oder verkleinern, je nachdem man

den Hebel h einen längeren oder kürzeren Bogen

zurücklegen läßt. Um diese Veränderung herbeizuführen, hat man nur nöthig, den auf dem Bogen i gleitenden Endpunkt des Hebels h in tieferer oder höherer Lage durch Einsteckung eines Stiftes in die

daselbst vorhandenen Löcher aufzuhalten. Man kann aber auch zweitens noch die

Einwirkung der Hebescheibe q auf den Anschlußpunkt w der Hebekette f ändern,

indem man die Drehachse s des Hebels e wechselt, was bei dem Vorhandenseyn mehrerer Löcher

bei s leicht möglich ist. Durch gleichzeitige Benützung

beider Regulirungsvorrichtungen kann jede gewünschte Feinheit in der Stellung auf

vollkommenste Weise erreicht werden. Zu bemerken ist noch, daß der Daumen u beim Aufgang des Apparates sich aufklappt, mithin den

am Hebel h angebrachten Stift ungehindert vorbeigehen

läßt.

Ein mit dieser Regulirungsvorrichtung versehener, von Diepers und Nolden in Crefeld bezogener

Scherrahmen ist seit einiger Zeit in der Stuttgarter Webschule aufgestellt und hat

sich hier in jeder Beziehung durchaus praktisch bewährt. Der Scherrahmen hat eine

Höhe von 6 1/2 Fuß, einen Umfang von 7 brabanter oder circa 8 württembergischen Ellen und kostet einschließlich eines

Spulengestells zu 48 Spulen in der Fabrik 80 Thlr.

Tafeln