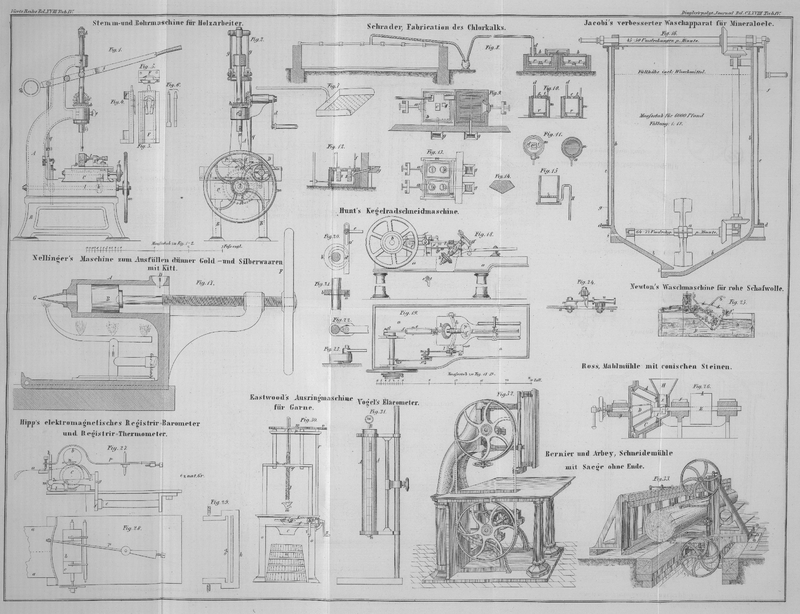

| Titel: | Kegelradschneidmaschine von J. Hunt in London. |

| Fundstelle: | Band 168, Jahrgang 1863, Nr. LXIX., S. 249 |

| Download: | XML |

LXIX.

Kegelradschneidmaschine von J. Hunt in London.

Aus der Zeitschrift des österreichischen Ingenieurvereins,

October 1862, S. 186.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Hunt's Kegelradschneidmaschine.

Die Bedingung der Vollkommenheit einer Maschine ist die möglichste Unabhängigkeit von

der Hülfe des Arbeiters, d.h. die Maschine soll wo möglich alle Operationen ohne

Beihülfe des Arbeiters selbst verrichten.

Bei einer Kegelradschneidmaschine nun bestehen diese Operationen in der Erzeugung von

Zähnen, welche 1) sowohl nach der Tiefe, als auch 2) nach der Breite gegen die Achse

zu abnehmen. Das ist das zu lösende Problem und viele zu diesem Zwecke construirte

Maschinen können nicht auf Lösung desselben Anspruch machen, indem entweder die

Breiten- oder Tiefenveränderungen von der Geschicklichkeit des Arbeiters

abhängig gemacht wurden.

Die erste Maschine, welche in dieser Beziehung befriedigende Resultate liefert, ist

die vorliegende, Fig. 18–24.

Diese höchst sinnreich construirte Maschine besteht aus einem auf Füßen ruhenden

Gestelle a, welches die Lager für die Wellen c und h trägt. Die Welle c wird von den Schnurscheiben b in Bewegung gesetzt, und überträgt dieselbe mittelst der verstellbaren

Kurbel (bei d) auf den im Kasten e geführten Schlitten, der an seinem Ende das eigentliche Schneidwerkzeug

trägt. Die Kurbel d ist in Fig. 22 und 23 im Detail

herausgezeichnet, um zu zeigen, wie dieselbe mittelst Schlitz und Stellschraube

verkürzt oder verlängert werden kann, je nachdem das Messer einen kurzen oder langen

Weg machen soll.

Das zu schneidende Kegelrad k ist auf der Achse i mittelst einer Schraube festgestellt. Dieser Achse i sind nun zwei Bewegungen gestattet: die eine um ihre

eigene Achse in dem Lager des Armes h, die zweite in

verticaler Richtung mittelst der horizontalen Lager des letzteren.

Diese zwei Bewegungen geben das Mittel an die Hand, durch entsprechende Combination

derselben die gewünschte Breitenveränderung sowohl, als auch die in verticaler

Richtung hervorzubringen.

Zu diesem Behufe ist an der Achse des Armes h ein Wurmrad

aufgesetzt, in welches die Schraube l eingreift. Die

Achse dieser Schraube ist in den Ständern m und m' befestigt und trägt an dem einen Ende bei m ein Kegelrad, in welches ein anderes von gleicher

Größe eingreift. An der Achse dieses letzteren sitzt ein Sperrrad n, welches von dem Sperrhaken x' bewegt wird, der in einem Schlitze verstellt werden kann, um eine

größere oder kleinere Bewegung zu erhalten. Dieser Schlitz wird von einem Excentric

(Fig. 20

und 21),

welches auf der Achse e sitzt, bewegt, so daß bei jeder

Umdrehung derselben das Sperrrad n um einen gewissen

Winkel vorrückt und durch die beiden Kegelräder diese Bewegung auf die Schraube, den

Wurm, und endlich auf die Achse des Armes h übertragen

wird. Die Stange e (Fig. 20) ist ebenfalls

für verschiedene Bewegungen zum Verstellen eingerichtet, so daß man alle möglichen

Combinationen hervorbringen kann.

Der Schlitz a', welcher am Bette a in einem Scharnier befestigt ist, wird durch den in den excentrisch

ausgedrehten Ring c (Fig. 20) eingreifenden

Zapfen d bewegt. Durch diese Bewegung erhält man somit

die conische Verjüngung der Zähne in Bezug auf die Tiefe; denn das Messer bewegt sich stets

horizontal, während die Achse des Rades seine Stellung in verticaler Richtung

verändert.

Um zu verhüten, daß durch die Nachlässigkeit des Arbeiters die Achse sich weiter

dreht als es nothwendig ist, weil dadurch eine Ungleichheit in der Tiefe der

Schnitte entstehen würde, befindet sich an der Achse des Wurmrades ein mit einem

Schlitze versehenes Stück v', an welchem die

verstellbare Stange w befestigt ist. Diese wird so

gestellt, daß nach hinlänglicher Drehung der Achse des Wurmes und des Armes h die Stange w eine Feder

auslöst, welche den ganzen Mechanismus von der Achse e

auskuppelt.

Um nun auch die Zähne der Breite nach zu formen, dient der Arm s, welcher an der Achse i befestigt ist, und

zwar so, daß er sich vertical auf und ab bewegen läßt; in einer fixen Stellung gegen

die Achse i wird er bloß durch den Arm r erhalten, welcher in dem Schlitze des Armes s mittelst eines Stiftes geht.

Der Arm s ist übrigens noch mit einem längeren Schlitze

versehen, in welchem sich die Schablone t (Fig. 18 und

19)

mittelst der Stellschraube beliebig feststellen läßt. Dieser Zahn t ist eine Schablone im vergrößerten Maaßstabe von dem

Zahne, der geschnitten werden soll, und wird bei der Auf- und Abbewegung des

Armes s zwischen der ebenfalls verstellbaren

Führungsspitze v und der elastischen Feder u stets an ersterer auf und ab geführt.

Wenn nun der Arm h durch den früher beschriebenen

Mechanismus bewegt wird, so muß auch der Arm s sich

bewegen und da die Bewegung immer eine nach abwärts gerichtete ist, so wird mit ihm

auch die Schablone t an der Führungsspitze abwärts

gleiten, wobei die in dem Arme h drehbare Achse i eine Drehung erleiden wird, welche der Form der

Schablone entspricht.

Natürlich wird auf diese Weise nur immer die eine Hälfte der Zähne erhalten. Wenn

diese vollendet ist, wird die Schablone um 180° umgedreht, und nun wird die

andere Hälfte der Zähne auf dieselbe Weise geschnitten, indem sich dann die Achse

i im entgegengesetzten Sinne bewegen wird.

Man sieht leicht, daß mittelst des langen Schlitzes in dem Arme s mit einer und derselben Schablone kleine und größere

Räder geschnitten werden können, indem man nur das Verhältniß des Durchmessers des

Rades und der Entfernung der Schablone von der Drehungsachse zu verändern

braucht.

Die Scheibe p am oberen Ende der Achse i dient dazu, um mittelst des Armes q dieselbe für die einzelnen Zähne einzusetzen, zu

welchem Behufe auf

derselben verschiedene Eintheilungen angebracht sind. Diese ist die einzige

Operation, welche dem Arbeiter überlassen bleibt, doch ist diese so wenig von seiner

Geschicklichkeit abhängig, daß man mit Recht sagen darf, daß diese Maschine allen an

sie gestellten Anforderungen vollkommen entspricht.

Tafeln