| Titel: | Stemm- und Bohrmaschine für Tischler, mit Handbetrieb. |

| Fundstelle: | Band 168, Jahrgang 1863, Nr. LXXI., S. 254 |

| Download: | XML |

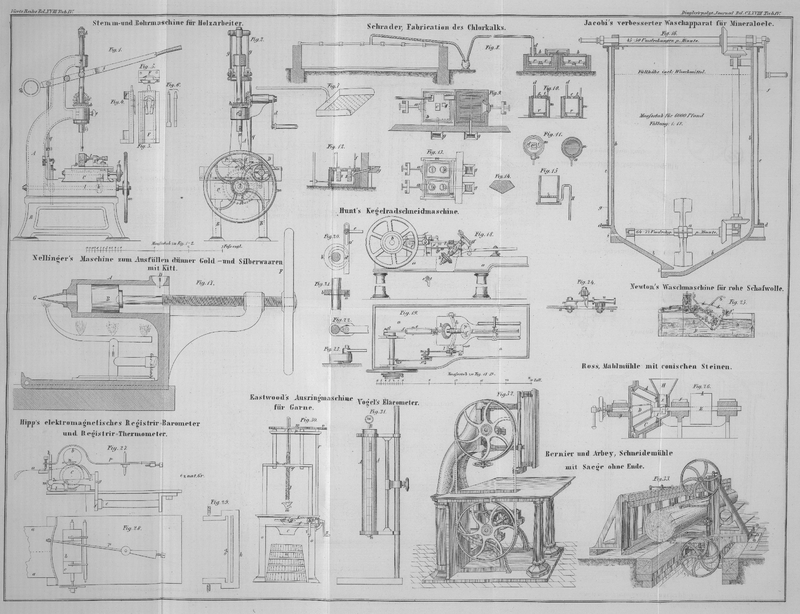

LXXI.

Stemm- und Bohrmaschine für Tischler, mit

Handbetrieb.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Stemm- und Bohrmaschine für Tischler.

Diese Maschine, Fig.

1–6, welche sich auf der vorjährigen Londoner allgemeinen

Industrie-Ausstellung befand, wurde vom Techniker M. Rast in München im bayer. Kunst- und Gewerbeblatt, 1863 S. 17,

beschrieben.

Sie besteht aus einem gußeisernen Hauptständer A, der auf

zwei Füßen B aufgeschraubt ist. Oberhalb im Gestelle ist

eine Spindel a drehbar und in verticaler Richtung

verschiebbar angebracht. Auf derselben sitzt ein Kegelrädchen b, welches durch Nuth und Feder mit ihr verbunden ist. Während das

letztere durch einen Frictionsring unverrückbar im unteren Halslager des Gestelles

gehalten wird, so daß ihm nur eine Drehung erlaubt ist, kann sich die Spindel, die

sich mit demselben drehen muß, frei senkrecht auf und ab bewegen. Mittelst eines

Keiles e kann jedoch das Rädchen ebenfalls im Gestelle fixirt werden, so

daß dann der Spindel nur noch die Bewegung in senkrechter Richtung gestattet ist,

welche den Zwecken des Stemmens entspricht. Zur Ausführung letzterer Bewegung dient

dem Arbeiter der Hebel f, welcher mittelst zweier

Zugstangen g und eines Kreuzkopfes h mit der Spindel verbunden ist; der Kreuzkopf ist auf

das oberste abgesetzte Ende der Spindel leicht aufgeschoben und wird durch eine

Mutter an derselben festgehalten, doch so, daß sich die Spindel frei drehen kann.

Die Drehung erfolgt mittelst der Kurbel d durch das

conische Getriebe c. Am hintern Ende ist der Hebel f mit einem Gegengewichte belastet, so daß sich das

vordere Ende von selbst wieder hebt. Auf dem Gestelle unterhalb der Spindel ist ein

Support angebracht, dem zwei auf einander senkrechte Bewegungen gleichzeitig

ertheilt werden können. Der unterste Theil C desselben

ist mit einer aufgeschraubten Zahnstange i versehen,

mittelst welcher durch das Getriebe k auf der Welle l seine seitliche Verschiebung bewirkt werden kann. Die

Drehung der Welle l erfolgt durch das Schwungrad m. Außerdem kann aber auch noch dieselbe Bewegung

selbstthätig und abhängig von der Bewegung des Hebels f

bewirkt werden, und zwar auf folgende Weise: Auf der Welle e sitzt ein Sperrrad n, in welches zwei

Sperrklinken o und v

greifen, von denen erstere an einem Hebel angebracht ist, der am Ständer A seinen Stütz- und Drehpunkt hat. Dieser Hebel

wird einseitig durch ein Gegengewicht p fortwährend

niedergezogen. Außerdem aber wirkt auf denselben eine am Hebel f befestigte Zugstange q,

und zwar durch einen Stellring r; indem beim

Aufwärtsgange der Spindel a. diese Stange sinkt, drückt

nämlich dieser Stellring gegen die Sperrklinke o, so daß

das Gegengewicht p gehoben und das Sperrrad n durch die Wirkung der Sperrklinke o mehr oder weniger vorwärts geschoben wird, je nachdem

der Ring r höher oder tiefer an der Stange q gestellt ist. Beim Niedergange der Spindel wird das

Sperrrad durch die am Gestelle befestigte Sperrklinke c'

am Rückgange gehindert. Die Bewegung des Supports rechtwinklich zur vorigen Bewegung

erfolgt durch eine Schraubenspindel mittelst des Handrades s. Oberhalb sind auf dem Support zwei Winkelstücke D und E aufgeschraubt, zwischen welche das

Arbeitsstück eingelegt und mittelst der Schraube t

festgespannt wird. Durch diese Vorrichtung wird es möglich, jedes Holzstück schnell

und sicher einzuspannen und in dasselbe genau rechtwinklich Löcher bohren und

stemmen zu können.

Will man mit dem Stemmeisen ein Loch ausstoßen, so steckt man in die Spindel a ein Stemmeisen u ein,

befestigt es mittelst einer Schraube, bringt das Holz in die richtige Stellung und

drückt den Hebel f kräftig nieder, wobei man bei jedem

Hebelhube entweder das Fortrücken des Supports auf oben erklärte Weise selbstthätig bewirken

läßt, oder mittelst des Schwungrades m ausführt. Ist so

das Loch einmal der Länge nach durchgestoßen, so wird der Keil e herausgezogen, die Spindel um 180° herumgedreht

und der Keil wieder eingeschoben, worauf man das Loch auf der anderen Langseite

durchstößt, damit der Schnitt auf beiden Seiten rechtwinklich heruntergeht. Ist auch

diese Arbeit vollendet, so spannt man das Holz aus, dreht es um, so daß die untere

Seite nach oben kommt und setzt das Ausstoßen in derselben Weise wie vorhin fort. Um

schließlich das Loch ganz rein zu erhalten, setzt man den Stempel Fig. 6, der unten ganz

eben ist, in die Spindel ein und stößt mit demselben das Loch nochmals aus, so daß

dessen Seiten ganz glatt werden. Zur Herstellung der Zapfen bedient man sich der

Vorrichtung in Fig.

3, 4

und 5. Diese

Vorrichtung wird am Gestelle A inwendig festgeschraubt,

so daß der Zapfen des Schiebers F genau unter die

Spindel u zu stehen kommt und in die zur Befestigung der

Meißel dienende Oeffnung eingesteckt und befestigt werden kann; auf diese Weise wird

eine auf- und abgehende Bewegung des hufeisenförmigen Stemmeisens, welches an

den Schieber F angeschraubt ist, erzielt. Durch die

Wirkung desselben werden die Zapfen schnell, sehr gleichmäßig und rein hergestellt.

Zur Herstellung verschiedener Löcher und Zapfen sind auch verschiedene Stemmeisen

nöthig, ebenso auch ein Sortiment hufeisenförmiger Meißel.

Tafeln