| Titel: | Mahlmühle mit conischen Steinen; als Mittheilung patentirt für J. Roß in London. |

| Fundstelle: | Band 168, Jahrgang 1863, Nr. LXXII., S. 256 |

| Download: | XML |

LXXII.

Mahlmühle mit conischen Steinen; als Mittheilung

patentirt für J. Roß in

London.

Aus dem London Journal of arts, Februar 1863, S.

84.

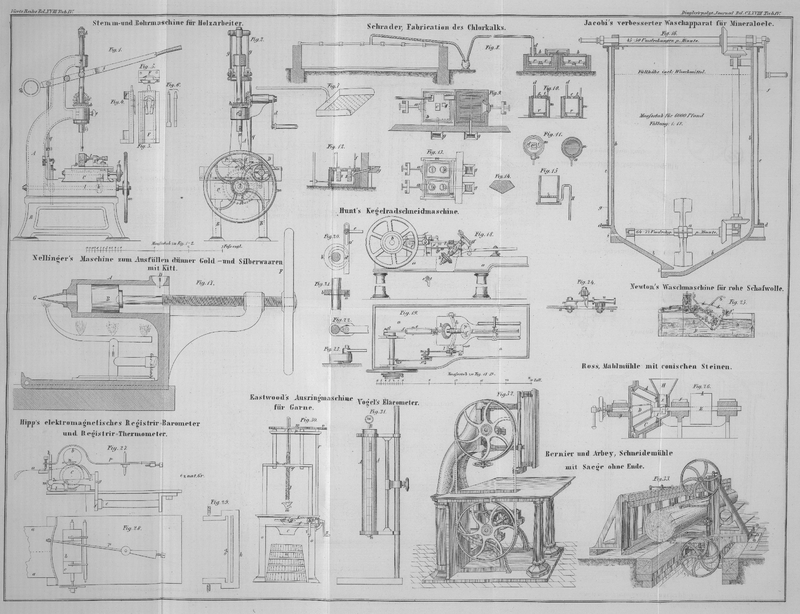

Mit einer Abbildung auf Tab. IV.

Roß' Mahlmühle mit conischen Steinen.

Bei dieser Mühle (patentirt in England am 29. April

1862) geschieht das Mahlen des Getreides zwischen zwei in einander

gesteckten conischen Flächen, von denen die äußere fest ist und die innere die

drehende Bewegung hat. Die äußere conische Mahlfläche besteht aus Steinstücken,

welche in einem conischen, gußeisernen Mantel gut befestigt sind. Die Anwendung

mehrerer Steinstücke, statt eines einzigen, geschieht der Billigkeit wegen und um

die Auswechselung zu erleichtern. Der gußeiserne Mantel besteht entweder aus dem

Ganzen oder ist aus zwei Hälften zusammengesetzt, welche mittelst Flantschen und Schrauben

mit einander verbunden sind, und ruht auf einem festen Gestelle. Innerhalb dieses

festen Steins dreht sich der conische Läufer, welcher unmittelbar auf der Treibwelle

befestigt ist.

Figur 26

zeigt den Durchschnitt dieser Mahlmühle. Der gußeiserne Mantel A des festen Steins hat an beiden Enden nach innen

vorspringende Flantschen a und b, von denen die letztere unten auf 5 bis 6 Zoll Länge ausgebrochen ist.

Innen ist der Mantel mit Steinsegmenten c ausgekleidet,

welche so behauen sind, daß sie nicht nur ihrer Länge nach den Raum zwischen den

Flantschen a und b

ausfüllen, sondern auch genau neben einander passen. Das letzte Segmentstück,

welches gerade die Breite der Aussparung an der Flantsche b hat, schließt, wie der Schlußstein eines Gewölbes, die Steinbekleidung

ab. Die Fugen zwischen den Steinen unter einander, sowie zwischen den Steinen und

dem Mantel werden mit Cement oder Gyps verstrichen, um das Losewerden der

Steinbekleidung beim Behauen, welches sogleich nach dem Erhärten des Bindemittels

vorgenommen wird, zu verhindern. Um die conischen Mahlflächen genau auf einander

passend zu machen, legt man nun den Läufer D, welcher

aus einem einzigen Steine besteht ein, und schleift die beiden Flächen mit Sand und

Wasser auf einander ab. Dann nimmt man den Läufer wieder heraus und haut in beide

Mahlflächen die Nillen ein.

Das weite Ende des Conus wird durch einen Deckel C

verschlossen, und der Eisenmantel ruht auf einem Fundament B, welches zugleich die Lager f, f für die

Treibwelle E des Läufers aufnimmt. Die Welle ist in

ihren Lagern nach der Achsenrichtung verschiebbar, und hat in der an den Deckel C angegossenen Büchse g noch

eine dritte Auflagerung, von welcher die Verschiebung der Welle, also auch die

Stellung der Steine ausgeht. Hierzu dient die Schraube G, welche durch einen Hebelarm in Umdrehung gesetzt und mittelst des Handrades

h fest eingestellt wird.

Der Trichter H, in welchen das Getreide aufgegeben wird,

mündet unten in eine Kammer I, durch welche die Welle

E hindurch geht; diese Kammer ist nach der Seite

hin, auf welcher die Steine liegen, offen, wird aber von einem breiten Bundring i an der Welle E beinahe

ganz ausgefüllt. Der Bundring i hat eine geneigt gegen

die Achse eingeschnittene Nuth, in welcher das Getreide während der Drehung des

Ringes an der eingeschobenen Wand x vorüber niederwärts

geführt wird. Die Speisung wird dadurch continuirlich und constant. Die Menge des

zugeführten Getreides wird durch die Lage der Wand x

gegen den Ring i regulirt; dieselbe ist veränderlich und

wird für jeden besonderen Fall durch Anziehen einer Preßschraube festgestellt. Das

Mahlgut wird durch den

Canal K abgeführt; alle übrigen Theile sind so gestellt,

daß ein Entweichen des Mahlguts nicht möglich ist. L ist

die Riemenscheibe zum Betriebe der Welle E mit dem

Läufer D.

Tafeln