| Titel: | Ueber die Fabrication des Chlorkalks; von Dr. C. Schrader, Chemiker und Techniker in Berlin. |

| Fundstelle: | Band 168, Jahrgang 1863, Nr. LXXIX., S. 269 |

| Download: | XML |

LXXIX.

Ueber die Fabrication des Chlorkalks; von Dr.

C. Schrader, Chemiker

und Techniker in Berlin.

Aus der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, Bd.

VI S. 581.

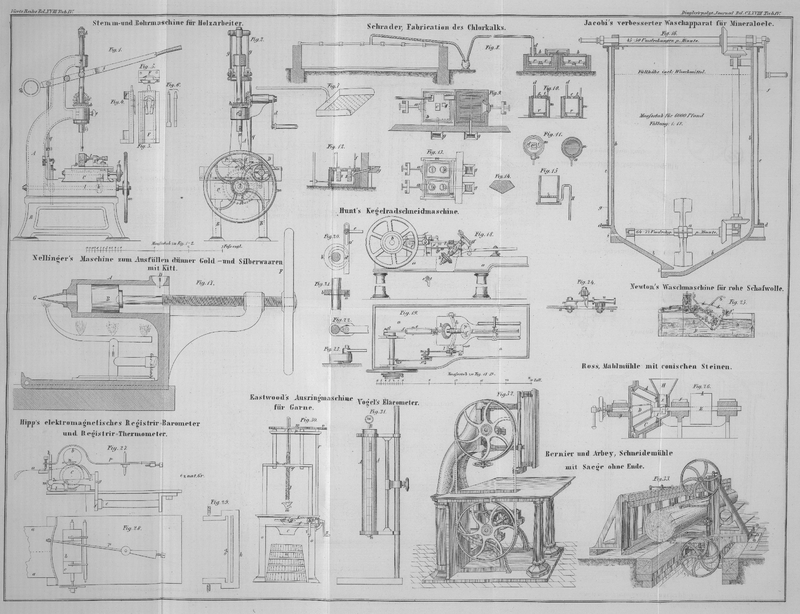

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Schrader, über die Fabrication des Chlorkalks.

Der Chlorkalk, welcher zunächst als ein Ersatz für die Javelle'sche und Labarraque'sche

Bleichflüssigkeit in den Verkehr kam, enthielt bis zu Anfang der vierziger Jahre nie

über 20 bis 24 Proc. an bleichendem Chlor. Bei Herstellung eines solchen Präparats

waren wenig Schwierigkeiten zu beseitigen gewesen, da ein so beschaffener Chlorkalk

von relativ großer Beständigkeit ist. Ganz andere Erscheinungen wurden indessen an

diesem Präparate gemacht, als der Handel in demselben einen größeren Gehalt an

bleichendem Chlor bis zu den Grenzen von 33 bis 36 Proc. verlangte. Ein solcher

Chlorkalk zeigte eine sehr große Neigung sich zu zersetzen und in verhältnißmäßig

kurzer Zeit den bei weitem größten Theil seines Gehaltes an unterchloriger Säure

einzubüßen. Er geht hierbei in eine Masse über, welche neben chlorsaurem Kalk im

Wesentlichen aus

Chlorcalcium besteht. Es soll auch in früherer Zeit vielfach vorgekommen seyn, daß

die Zersetzung des Chlorkalks von einer sehr intensiven Sauerstoffentwickelung

begleitet war. In neuester Zeit ist eine derartige Erscheinung von Hofmann in London an einem Jahre lang in einem gut

verschlossenen Glasgefäß aufbewahrten Chlorkalk wahrgenommen worden. Es finden

solche explosionsartige Reactionen wohl darin eine Erklärung, daß das durch eine

allmähliche Zersetzung des Chlorkalks in Freiheit gesetzte und keinen Ausweg habende

Gas durch irgendwelche äußere Einflüsse (Temperaturerhöhung) ausgedehnt wird und so

die Explosion hervorruft. In der Praxis sind solche Reactionen auch nur dann

beobachtet worden, wenn äußerst fest verpackter Chlorkalk der Sonnenhitze ausgesetzt

wurde, und so dem in Freiheit sich findenden Gase der nöthige Raum fehlte. Durch

lange andauernde, in großem Maßstab ausgeführte Untersuchungen hat der Verfasser

festgestellt, daß der Chlorkalk sich stets in der angegebenen Weise zersetzt, d.h.

successive Sauerstoff verliert und schließlich in eine dem Wesen nach aus

Chlorcalcium bestehende Masse übergeht. Die Verhinderung einer raschen Zersetzung

des Chlorkalks ist durch nachstehende, bei der Fabrication einzuhaltende Umstände

vielfältig bewirkt worden.

1) Eine wesentliche Bedingung zur Erzielung eines guten Chlorkalkes ist ein reiner,

thon- und eisenfreier Kalk. Derselbe muß in möglichst frisch gebranntem

Zustande zur Verarbeitung gelangen und derart gelöscht werden, daß er einen

bestimmten Gehalt an Feuchtigkeit besitzt. Durch eine Reihe von Versuchen sind die

Grenzwerthe von 6 bis 12 Proc. als der geeignetste Feuchtigkeitsgehalt für einen zur

Darstellung von Chlorkalk zu verwendenden Kalt erkannt worden.

Zur Darstellung eines derartigen Kalkhydrats bedient man sich einer durchlöcherten

Schippe, Fig.

7. Man bringt auf diese den gebrannten Kalk und hält die Schippe so

gefüllt in eine Wanne mit Wasser. Nach wenigen Minuten beginnt der Kalk sich zu

löschen; man läßt denselben so lange im Wasser, bis die Hauptreaction vorüber ist.

Man hebt die Schippe dann aus dem Wasser und läßt sie ablaufen. Der Kalk wird auf

eine Tenne geworfen; nachdem eine genügende Menge desselben beinahe staubtrocken

gelöscht ist, wird die ganze Menge mittelst einer Gießkanne angefeuchtet und

andauernd durchgeharkt. Man hat es so in der Hand, bei einiger Uebung dem Kalk den

gewünschten Feuchtigkeitsgrad zu geben. Nach dem Erkalten wird der so gewonnene Kalk

mittelst einer Mühle abgesiebt und ist zum Eintragen in die Kammer vorbereitet.

2) Von wesentlichem Einfluß für das weitere Gelingen der Operation sind die Art und

die Dimensionen des gesammten Apparates. Was zunächst die Entwickelungsapparate anbelangt, in denen

durch Braunstein und Salzsäure Chlor entwickelt wird, so wurden die ältesten, aus

bleiernen Blasen bestehenden Vorrichtungen sehr bald durch thönerne

Entwickelungsapparate und diese wieder durch solche aus Sandstein verdrängt. In

Gegenden, wo letzterer schwer zu beschaffen ist, findet man wohl noch, wie z.B. in

Frankreich, die erst genannten. Ihre Einrichtung und Construction ist vielseitig

beschrieben worden, und genügt ein Blick auf einen derartigen Apparat mit seinen

vielfachen Röhrenverbindungen und Verkittungen, um ihn da, wo es irgend zulässig

ist, durch die so einfachen in Sandstein ausgeführten Constructionen zu verdrängen.

Man findet dieselben jetzt im Wesentlichen in drei Modificationen in den

Chlorkalkfabriken vertreten.

Die Apparate bestehen zunächst aus einem Troge von Sandstein, Fig. 8 und 9, welcher aus einem

Stücke gearbeitet und dann, sowie alle aus Sandstein gearbeiteten, in der chemischen

Technik verwendeten Gegenstände, in Theer gekocht ist. Hierdurch werden selbst nicht

zu harte Sandsteine sehr fest und ganz undurchdringlich für Flüssigkeiten und

Säuren. An einer Seite dieser Tröge befindet sich eine Oeffnung a, welche durch einen Sandsteindeckel dicht zu

verschließen ist. Durch diese Oeffnung wird die resultirende Manganlauge nach

beendeter Operation abgelassen. Den Verschluß dieser Tröge bildet der

Sandsteindeckel b, b, in welchem sich das Mannloch c, sowie das Gasableitungsrohr d befindet.

Die weitere Construction der Apparate unterscheidet sich nun darin, daß man die

Chlormischung entweder dadurch erwärmt, daß, wie in Fig. 9 gezeigt ist, ein

Dampfrohr f direct in den Kasten geleitet wird, oder

dadurch, daß, wie in Fig. 10–13, die Tröge

mit einem Mantel m, m umgeben sind und so von außen

erwärmt werden. Diese Mäntel können, wie in Fig. 12 und 13, aus

Sandstein construirt oder, was weit billiger, aus Holz hergestellt werden. In diesem

Falle bedient man sich am besten runder Tröge, Fig. 10 und 11, um die

Dichtungen des Mantels leichter zu bewirken. Die Wahl für eine dieser Anordnungen

muß Hand in Hand gehen mit dem zur Verwendung stehenden Braunstein. Schließt

letzterer sich leicht durch Salzsäure auf und beeinträchtigt eine geringe Verdünnung

dieser die Lösung des Braunsteins wenig, so wird stets der in Fig. 8 und 9 angegebenen Methode,

durch directes Einleiten von Wasserdampf die Mischung zu erwärmen, der Vorzug zu

geben seyn. Dieses Verfahren ist in der Ausführung und Anlage mit den geringsten

Kosten verknüpft.

Was die weitere Einrichtung dieser Apparate betrifft, so wurde in früheren Zeiten der

Braunstein in den Trog eingebracht und später die Säure darauf gegeben. Die

mehrfachen Uebelstände, welche ein derartiges Verfahren hervorrief, wurden

Veranlassung, in die Tröge Sandsteinroste r, r zu legen,

und auf diese den Braunstein zu schütten. Die Form dieser Roste ist an einer

Durchschnittszeichnung derselben Fig. 14 ersichtlich. Man

hat hierdurch verschiedene Vortheile erreicht, unter anderen den, nach beendeter

Operation durch a. eine klare Manganlauge abziehen zu

können und auf den Rosten r, r den überschüssigen

Braunstein zurückzuhalten.

Um eine noch größere Einwirkungsfläche der Salzsäure auf den Braunstein darzubieten,

findet man auch in einigen großen Etablissements die in Fig. 12 angegebene

Vorrichtung. Es wird hier der Braunstein in runde thönerne, siebartig durchbrochene

Gefäße s, s gethan und diese, so angefüllt, in den Trog

eingehängt. Der Braunstein ist bei dieser Vorrichtung von allen Seiten der

Einwirkung der Salzsäure ausgesetzt; auch werden Verluste an demselben durch diese

Einrichtung verhütet.

Das Eingießen der Salzsäure in die Tröge kann ebenfalls auf verschiedene Weise

erzielt werden. Die vorzüglichsten Methoden sind folgende:

Man construirt den Deckel derart, daß man eine mittelst eines Sandsteinstöpsels

verschließbare Oeffnung t in demselben läßt. Durch diese

wird die Säure mittelst eines aus Blei gefertigten Gefäßes, Fig. 15, eingegeben. Der

Heber H desselben wird in die Oeffnung t gesteckt, das Gefäß selbst zwischen zwei kleine

Holzböcke gestellt und über diese der Ballon in das Bleigefäß gestülpt. In letzterem

befindet sich ein siebartig durchbrochener Boden z,

welcher verhindert, daß der Heber H durch einfallende

Verunreinigungen verstopft werde.

Eine zweite Methode ist aus Fig. 8 und 9 zu ersehen. Es sind hier

außerhalb des Gebäudes, in dem sich die Apparate befinden, Sandsteinkrippen der Art

angebracht, daß zu jedem Entwickelungstroge eine derartige Vorrichtung g gehört. Aus derselben führt ein Rohr in den

Entwickelungsapparat, welches in letzterem ein Knie hat und gegen 1 Fuß in denselben

hinein führt. Es wird so ein pneumatischer Verschluß erzielt und durch diese

Vorrichtung ist das sonst sehr umständliche und lange dauernde Eingießen von Säure

äußerst rasch und leicht zu bewerkstelligen.

Von den sonstigen Einrichtungen dieser Apparate ist noch das nach den Kammern

hinführende Chlorleitungsrohr zu beschreiben. Dasselbe kann entweder, wie in Fig. 8, in

einen auf dem Deckel des Apparates sich befindenden Sandsteinaufsatz eingelassen

werden oder direct in dem Deckel angebracht seyn, wie in Fig. 10 und 12 ersichtlich

ist. Die Leitung selbst macht man aus Thonröhren und verkittet sie mittelst eines

aus Oel und Kreide geschlagenen Kittes. Man leitet in diesen Röhren das Chlor nun der Art nach den

Kalkkammern, daß man es zunächst einen Tourille, Figur 8,

passiren läßt. Es ist nicht unzweckmäßig, diesen mit in Schwefelsäure getränkten

Kohks zu füllen, um so viel wie möglich das Gas zu trocknen. Zu diesem Behufe werden

auch möglichst lange Röhrenstrecken vorgezogen und man führt dieselben der Art, daß

sie unter einem Winkel in die Kammern münden. Dem in ihnen etwa noch condensirten

Wasser wird es hierdurch ermöglicht, nach den Tourilles

abzufließen.

Der dritte Theil des Apparates besteht aus den schon mehrfach erwähnten Kammern, in

denen das Kalkhydrat der Einwirkung des Chlors ausgesetzt wird. Dieselben sind je

nach dem in der Gegend vorhandenen Baumaterial entweder aus Sandstein, aus Schiefer

oder aus Backsteinen erbaut. Bleikammern, die auch vielseitig in Vorschlag gewesen,

haben sich insofern nicht bewährt, als sie bei einem sehr hohen Anlagecapital nicht

lange der Einwirkung des Chlors widerstehen. Der Boden dieser Kammern ist entweder

gedielt oder mit Backsteinen gepflastert. Die Kammern werden am besten mit

getheertem Holz der Art gedeckt, wie es in Fig. 8 angegeben ist. Man

legt über die Kammern Balken von 6 bis 8 Zoll, in Entfernung von etwa 4 Fuß,

schneidet in dieselben schwalbenschwanzartige Falze und zieht in diese 2zöllige

Bohlen, welche ebenfalls in einander genuthet und gefalzt sind, ein. Das ganze

Holzwerk ist in Theer gekocht worden und mit Theerkitt gedichtet. Eine solche

Construction widersteht ausgezeichnet jeder Einwirkung des Chlorgases und hält sehr

dicht. Der innere Raum wird in der Kammer am besten ganz frei gelassen und der Kalk

nur auf dem Boden der Kammer in einer halbzölligen Schicht ausgebreitet. 100 Pfund

Kalkhydrat gebrauchen hierzu 34 Quadratfuß Raum. Die früher üblichen Horden sind als

die Arbeit erschwerend beinahe durchgängig beseitigt worden. Ebenso ist ein Umharken

des Kalkes während der Operation als unnütz erkannt worden, und bleibt der Kalk

während der Dauer der Operation in angegebener Weise der Einwirkung des Chlors

ausgesetzt.

Nachdem im Vorstehenden eine detaillirte Beschreibung des Apparates gegeben ist,

wendet der Verfasser sich zu der Discussion über die Bedingungen, welche bei der

mittelst desselben auszuführenden Arbeit einzuhalten sind.

a) Dem Kalkhydrat muß allmählich in stets zunehmender

Menge Chlorgas zugeführt werden. Unterläßt man dieses, so tritt eine durch die

rasche Absorption hervorgerufene starke Temperaturerhöhung ein und gibt Veranlassung

zur Bildung von chlorsaurem Kalk.

b) Das Kalkhydrat darf nicht mit Chlor übersättigt

werden, widrigenfalls ein zu rasch sich zersetzender Chlorkalk erzielt wird, d.h. es müssen die Mengen

des angewendeten Kalkhydrats in einem bestimmten, durch die Praxis ermittelten

Verhältniß zur Menge des entwickelten Chlors stehen.

c) Mit dem zunehmenden Gehalt an Chlor nimmt die

Absorptionsfähigkeit des Kalkes der Art ab, daß nach beendeter und richtig

geleiteter Operation stets neben einem großen Ueberschuß von Chlor in den Kammern

(es müssen diese bei ihrer Oeffnung grünlich durch in ihnen vorhandenes Chlor

aussehen) noch freier Aetzkalk im fertigen Präparat vorhanden seyn muß.

d) Die Handhabe zur Leitung des Processes nach den

vorstehenden Angaben liegt nun in den oben beschriebenen

Chlorentwickelungs-Apparaten und in dem Anhaltspunkte, welchen man durch die

Analyse der in denselben sich findenden Säure jederzeit gewinnen kann.

Bei Beobachtung der genannten Punkte gelingt es, einen Chlorkalk zu fabriciren,

welcher bei einem Gehalte von 33 bis 35 Procent an bleichendem Chlor höchstens 3 bis

4 Procent an diesem im Laufe eines Jahres einbüßt, vorausgesetzt, daß er sorgfältig

verpackt und vor directer Sonnenhitze und Nässe geschützt aufbewahrt wird.

Zur Herstellung von 1 Centner Chlorkalk von 33 bis 35 Proc. an bleichendem Chlor

gebraucht man nach dieser Anordnung 3 1/2 bis 4 Ctr. Salzsäure von 21 bis 22°

Baumé und erzielt aus 1 Ctr. Kalkhydrat 1 1/2 Centner Chlorkalk.

Tafeln