| Titel: | Apparat zum Abführen des Condensationswassers; von C. A. Pontifex in London. |

| Fundstelle: | Band 168, Jahrgang 1863, Nr. XCI., S. 347 |

| Download: | XML |

XCI.

Apparat zum Abführen des Condensationswassers;

von C. A. Pontifex in

London.

Aus dem London Journal of arts, April 1863, S.

209.

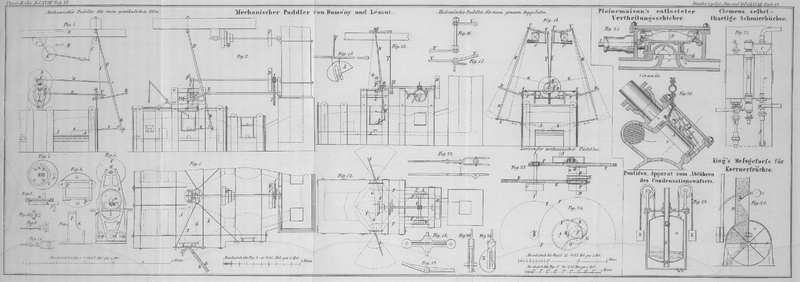

Mit einer Abbildung auf Tab. VI.

Pontifex's Apparat zum Abführen des

Condensationswassers.

Dieser Apparat (patentirt in England am 29. August

1862) ist bei jeder Maschine anwendbar, wo man das durch

Dampfcondensation entstehende Wasser ableiten will. Dieß geschah früher durch ein

Schwimmerventil, welches aber leicht in Unordnung gerieth; bei dem vorliegenden

Apparate dagegen tritt Dampf und Wasser in ein passend im Gleichgewicht erhaltenes

schwebendes oder schaukelndes Gefäß, welches bei seiner Bewegung Oeffnungen oder

Ventile regulirt. Wenn das bewegliche Gefäß ein bestimmtes Gewicht

Condensationswasser aufgenommen hat, so geht es dadurch nach unten und öffnet ein

Ventil für den Abfluß des Wassers. Das dadurch erleichterte Gefäß geht dann wieder

durch die Gegengewichte in seine frühere Stellung zurück, bis sich das

Condensationswasser abermals gesammelt hat u.s.w.

Fig. 29

stellt den Apparat im Durchschnitt dar. a ist das

bewegliche, durch die Gewichte h in seiner Stellung

erhaltene Gefäß; es ist genau ausgebohrt, so daß es an die Eintrittsröhre b

ziemlich dampfdicht anschließt, an welcher es auf und ab gleitet. Die Röhre b ist mit der Platte c fest

verbunden; bei d ist sie geschlossen und hat bei e einander gegenüberliegende Austrittsöffnungen, durch

welche Dampf und Wasser nach a gelangen. f, f sind einander gegenüberliegende Oeffnungen am

untern Ende des Rohres b. g ist ein Ablaßrohr zur

Entleerung des das Gefäß a einschließenden Gehäuses.

Wasser und Dampf gelangen durch b und e, e nach a; indem sich hier

das Wasser sammelt, überwindet sein Gewicht die Gegengewichte h und drückt das Gefäß a nach unten, bis das

Wasser durch f, f austreten kann, um durch g abzufließen; nach dem Austritt einer gewissen Menge

Wasser steigt das leichter gewordene Gefäß a wieder in

die Höhe.

Man kann das Dampfgefäß a auch so einrichten, daß es sich

um eine feste höhle horizontale Achse dreht, durch welche Dampf und Wasser

eintreten. Wenn das Gleichgewicht gestört ist, dreht sich das Gefäß, so daß das

Wasser durch eine bei der Drehung frei gewordene Oeffnung ausfließen kann, worauf

das Gefäß seine frühere Lage wieder einnimmt u.s.w.

Tafeln