| Titel: | Cylindergebläse für hohe und für niedere Windpressungen; von Leyser und Stiehler, Civilingenieure in Wien. |

| Fundstelle: | Band 168, Jahrgang 1863, Nr. C., S. 366 |

| Download: | XML |

C.

Cylindergebläse für hohe und für niedere

Windpressungen; von Leyser

und Stiehler,

Civilingenieure in Wien.

Patentirt in Oesterreich, den deutschen

Bundesstaaten und in Frankreich.

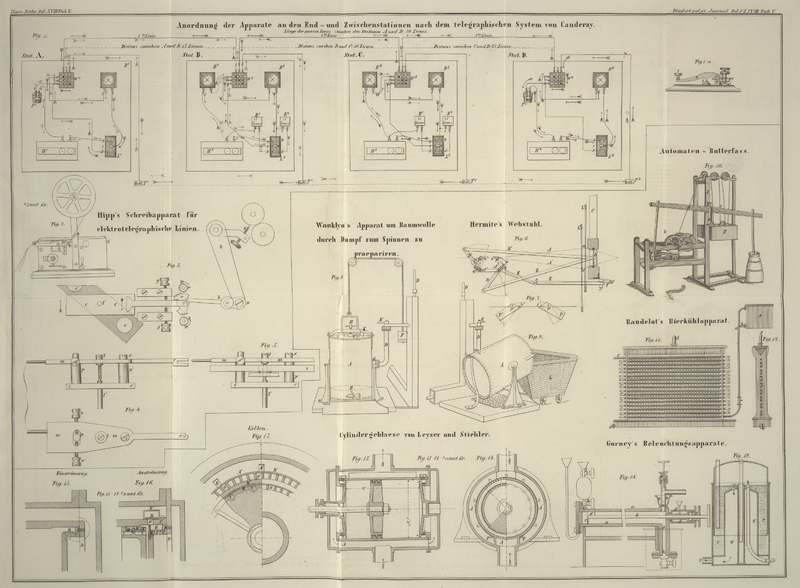

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Leyser's und Stiehler's Cylindergebläse für hohe und für niedere

Windpressungen.

Bei einem vergleichenden Blick auf die früher und bis in die neuere Zeit beim

Eisenhüttenwesen in Anwendung gekommenen Gebläsemaschinen bemerken wir, daß man bei

den erweiterten Dimensionen der Hüttenanlagen auch in immer größere Dimensionen der

Gebläsemaschinen hineingerieth, welche, wie allgemein bekannt, nicht allein die

Construction und praktische Ausführung der ersten Anlage, sondern insbesondere auch

die Wartung und Instanderhaltung dieser Maschinen wesentlich erschwerten und

vertheuerten.

Diese verhältnißmäßig colossalen Dimensionen der Gebläse erklären sich zwar von

selbst durch die engen Grenzen, in denen sich die Geschwindigkeit dieser Maschinen

zu bewegen pflegte, um bei der üblichen Construction derselben jenen hohen Grad von

Sicherheit gegen eine Betriebsstörung zu gewähren, welchen man unbedingt bei

Hütten- und insbesondere bei Hohofenanlagen beanspruchen muß.

Bei näherer Untersuchung dieses Umstandes findet man aber leicht, daß derselbe

lediglich in den bisher angewandten Constructionen zweier Hauptorgane der

Gebläsemaschine seinen Grund hatte, nämlich in den Constructionen der Kolben und

Ventile.

Um constatiren zu können, daß ausschließlich diese beiden Maschinentheile es waren,

welche es unmöglich machten, den Gebläsen größere Kolbengeschwindigkeiten, somit für

dieselbe Effectleistung kleinere Dimensionen zu geben, müssen wir diese Theile etwas

näher ins Auge fassen, um so mehr als dieselben auch bei unserer neuesten

Construction wesentliche Modificationen erfahren haben.

Was zunächst die Kolben betrifft, so ließe sich eine große Anzahl von Variationen für

Kolbendichtungen bei den älteren Gebläsemaschinen zusammenstellen, deren bessere

Anordnungen zumeist aus Leder in der Form von Stulpen hergestellt wurden. Bei

vollkommeneren Constructionen dieser Art wurden später die Dichtungen auch

verstellbar gemacht durch Segmente oder Ringe, die gewöhnlich aus Holz construirt

unmittelbar hinter den

Dichtungen anliegend mittelst radialer Stellschrauben der Cylinderwand näher

gebracht werden konnten.

Alle diese Kolbendichtungen leisteten im neuen Zustande und so lange die

ursprüngliche Weichheit und Geschmeidigkeit des Leders erhalten blieb, ziemlich gute

Dienste; sobald aber das Leder ausgetrocknet und dadurch hart und steif geworden

war, hatten sie alle mehr oder weniger folgende Nachtheile mit einander gemein.

1) Entweder liegen diese Lederstulpen nicht vollkommen gleichförmig an der ganzen

Cylinderwand an, und geben somit bedeutende Windverluste, oder dieselben liegen

stellenweise auch zu stark an der Cylinderwand an, namentlich dann, wenn das Leder

hart und steif geworden, und verursachen dadurch sehr bedeutende

Reibungswiderstände, im ersten Falle also geringen Nutzeffect, im andern Falle aber

einen ungünstigen Kraftaufwand für deren Antrieb.

2) Unterlagen diese Lederdichtungen selbst bei geringen Kolbengeschwindigkeiten einer

ziemlich raschen Abnützung, deren Ersatz dann mit vielen Umständlichkeiten verbunden

war.

3) Sind alle diese Lederdichtungen überhaupt nur für sehr geringe

Kolbengeschwindigkeiten anwendbar, in der Regel nicht über 2' per Secunde betragend, da bei größeren Kolbengeschwindigkeiten ein

Warmlaufen der Cylinderwand unvermeidlich ist.

Durch die von uns schon seit längerer Zeit zur Anwendung gebrachten metallenen

Liederungen bei den Gebläsekolben, ähnlich denjenigen bei den Dampfkolben, war nun

freilich ein wesentlicher Schritt vorwärts geschehen, und ist bei diesen

Metallliederungen mit Recht das Hauptgewicht auf Erreichung der größtmöglichen

Elasticität und Beweglichkeit der Kolben-, resp.

Dichtungsringe gelegt worden, zu welchem Zwecke die Federn, durch welche die

Dichtungsringe an die Cylinderwand angepaßt werden, thunlichst schwach zu halten

sind.

Bei der geringen Pressung, welcher bei Gebläsen die Kolben- und Dichtungsringe

zu widerstehen haben, werden letztere nur dann vortheilhaft arbeiten, wenn der

Federdruck auf die Dichtungsringe unter keinen Umständen größer ist, als die größte

Pressung im Cylinder, denn dann wird der Kolben nicht allein vollkommen dicht

schließen, sondern es wird selbst bei der größten Geschwindigkeit, die praktisch

wünschenswerth erscheint, kein Warmlaufen des Kolbens erfolgen.

Die höchste Vollkommenheit wird jedoch nur jener Kolben beanspruchen können, d.h. es

wird bei vollkommen dichtem Verschluß nur jener Kolben die

geringsten Reibungswiderstände verursachen, bei welchem der Druck der

Dichtungsringe auf die Cylinderwände sich mit der jeweiligen Windpressung im Cylinder ändert, oder

bei welchem diese veränderliche Windpressung selbst mittelbar dendeu Druck auf die Dichtungsringe regulirt.

Und dieß ist eben der Fall bei unserem neuen Kolben, bei welchem die bei den früher

versuchsweise angewandten sogenannten Autoclaven beobachteten Uebelstände

vollständig beseitigt erscheinen.

Wenn somit auch die in neuerer Zeit angewandten Kolben mit Metallliederungen immer

noch eine wesentliche Verbesserung zuließen, so kann doch bei den günstigen

Resultaten, die mit denselben erzielt wurden, in den Kolben selbst kein genügender

Grund gefunden werden, größere Geschwindigkeiten bei Gebläsen, wie dieß factisch

geschieht, immer noch zu umgehen; es wird vielmehr der letzte Grund dieser

Erscheinung in dem anderen schon erwähnten beweglichen Organ der Gebläse, in den

Ventilen zu suchen seyn: denn gerade die in neuerer Zeit angestrebten größeren

Kolbengeschwindigkeiten nöthigten den Constructeur von den früher üblichen

Ventilanordnungen gänzlich abzugehen.

Schon bei Kolbengeschwindigkeiten von 8' per Secunde

erweisen sich die ehemals angewandten sehr großen Klappen- oder

Stengelventile, deren Eigengewichte meistens noch durch Federn oder Gegengewichte

auf ihren Sitzen erhalten werden mußten, als vollkommen unbrauchbar.

Das Gewicht von so großen Ventilen, wenn auch noch so sehr reducirt, war doch immer

hinreichend, um bei der erwähnten Geschwindigkeit mit einem solchen Momente gegen

die Ventilsitze zu schlagen, daß dadurch eine um so größere Abnützung und um so

raschere Zerstörung der Ventile herbeigeführt wurde, je schwerer und stärker

dieselben gebaut waren.

Ein weiterer dabei wahrgenommener Uebelstand war aber auch der, daß die Ventilklappen

durch die Rückwirkung des Stoßes auf ihre Sitze in eine schwingende Bewegung von

mehr oder weniger langer Dauer versetzt wurden, während welcher aber bereits

comprimirter Wind wieder entweichen konnte und wodurch dann die Effectleistung der

Maschine sehr beeinträchtigt wurde.

Aus allen diesen Erfahrungen ergab sich demnach, daß bei Gebläsen mit größeren

Kolbengeschwindigkeiten nur solche Ventile zweckmäßig wirksam seyn dürften, deren

Gewicht auf das äußerste Minimum gebracht werden kann.

Diesen Bedingungen wurde nun in mehrfacher Weise und zwar zunächst dadurch

entsprochen, daß die für ein bestimmtes Gebläse erforderliche Ventilfläche auf eine

größere Anzahl weit kleinerer und somit weit leichterer Ventile vertheilt wurde,

deren Lage zur Cylinderstellung überdieß noch so gewählt wurde, daß sowohl Gegengewichte als auch

Federn an demselben erspart werden konnten.

Diese, aus einzelnen und selbstständigen, jedoch sehr kleinen Ventilen bestehende

Anordnung, deren Klappen aber dennoch stets mit Blech armirt werden mußten,

gestatteten schon Kolbengeschwindigkeiten bis 3' per

Secunde anzunehmen.

Als in ihrer Anordnung wenigstens noch zweckmäßiger erwiesen sich aber die

sogenannten Fächerventile, deren Sitze eine beliebige Anzahl rund oder viereckig an

einander gereihter Durchbrechungen einschließen, worüber ein ganz einfaches Stück

Leder oder Kautschuk, sämmtliche Durchbrechungen überdeckend, als gemeinschaftliche

Ventilklappe entsprechend befestigt ist.

Die Größe der Querschnittsfläche der einzelnen Durchbrechungen war natürlich dadurch

bedingt, daß die darüber liegende nicht armirte Kautschuk- oder Lederdecke

auch die darauf drückende Windpressung zu tragen vermochte.

Aber auch diese Construction der Ventile hat man wieder allgemein zu umgehen gesucht,

weil bei den erwähnten größeren Kolbengeschwindigkeiten das Aufschlagen der Ventile

auf ihre Sitze einen sehr starken weithin tönenden Schall und einen in der Nähe

geradezu unerträglichen Lärm verursachte, der wohl auch auf die Sicherheit der

Wartung der Maschine nicht ohne Einfluß bleiben konnte. Trotzdem muß man aber

zugeben, daß dieser mit einem starken Lärm verbundene Schlag weder die Maschine noch

das Ventil selbst nachtheilig erschüttert, beschädigt oder abnützt.

Alle im Vorstehenden angedeuteten Uebelstände bei Gebläsemaschinen müssen sich

natürlich in noch höherem Maaße geltend machen, sobald man mit weit größeren

Pressungen als gewöhnlich zu arbeiten genöthigt ist, und überdieß zugleich ein

beträchtliches Windquantum in der Zeiteinheit zu liefern hat. Dieß ist ganz

besonders der Fall beim Bessemer'schen Stahlfrischproceß,

wo bei einer Pressung von 18 Pd. per 1 Quadratzoll

zugleich ein Windquantum von circa 4000 Kubikfuß per Minute beschafft werden muß.

Will man daher nicht bei sehr großen Querschnittsdimensionen der Maschinen und bei

allen damit verbundenen Nachtheilen derselben stehen bleiben, so ist dieser

Bedingung nur dadurch zu entsprechen, daß die Construction der Kolben und Ventile

eine bedeutende Vermehrung der Kolbengeschwindigkeit der Maschine gestattet, ohne

der Sicherheit des Betriebes einen Eintrag zu thun.

Um nun darzuthun, wie dieser Zweck bei unserer neuen Construction von Gebläsemaschinen vollkommen

erreicht ist, gehen wir unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen (Fig.

13–17) zu deren näheren Beschreibung über und bemerken noch, daß wir diesen

Gebläsen wegen ihrer Anwendbarkeit für die beim Bessemer'schen Verfahren erforderlichen hohen Pressungen den Beinamen

„Bessemer-Gebläse“

gegeben haben, wobei wir jedoch ausdrücklich hervorheben, daß alle Vortheile, welche

diese Maschine für sehr hohe Pressungen bietet, nicht allen vollständig, sondern

theilweise noch in höherem Maaße auch für niedere Pressungen gelten, daher wir

unsere Bessemer-Gebläse ganz allgemein statt aller

bisherigen Gebläse-Construction, sowie auch an Stelle der Ventilatoren mit

den von Fall zu Fall nöthigen Modificationen zur Anwendung bringen werden.

Fig. 13 und

14

stellen einen Längen- und einen Querdurchschnitt des ganzen Cylinders dar;

Fig. 15

stellt einen Theil des Cylinderlängendurchschnitts an der Einströmungsseite und Fig. 16 einen

gleichen Durchschnittstheil an der Ausströmungsseite der Cylinder dar. Fig. 17

endlich zeigt einen Theil des Kolbendurchschnittes senkrecht auf die Achse des

Cylinders.

Die eigenthümliche Anordnung der Ventile bei einem solchen Gebläsecylinder bedingt

unter allen Umständen, es mag ein feststehender oder liegender oder auch ein in

diesen beiden Richtungen oscillirender Cylinder angewendet werden, die

Windeinströmung und Ausströmung bei demselben durch zwei an beiden Seiten des

Cylinders und in der Längenrichtung desselben angegossene Canäle zu führen.

Der mit der Atmosphäre in Verbindung stehende Einströmungscanal A geht in der ganzen Länge des eigentlichen Cylinders

durch, und mündet an beiden Enden desselben in die Hohlräume der daselbst

aufgeschraubten Deckel D. Diese hohlen Deckel, deren

Herstellung je aus einem einzigen Gußstücke mehr Schwierigkeiten darbietet, sind als

leichter ausführbar und bequemer zu bearbeiten, je aus zwei Theilen bestehend hier

dargestellt und bei S zusammengeschraubt.

Der im Durchmesser gegen die Cylinderbohrung um beiläufig 2'' kleinere und in den

Cylinder auf beiläufig 2'' ganz frei hineinragende cylindrische Ansatz des hohlen

Deckels, dessen Wandung C zwei Reihen 9''' weite und 2''

im Mittel von einander abstehende runde Durchbohrungen O

hat, bildet den eigentlichen Saugventilsitz, über welchen als Ventilklappe ein ganz

geschlossener elastischer Kautschukring R aufgespannt

ist.

Wird nun durch die Kolbenbewegung im Cylinder ein luftleerer oder lustverdünnter Raum

erzeugt, so wird der Luftdruck den über den Einströmungsöffnungen aufgespannten

elastischen Kautschukring ausdehnen und erweitern, und in einem beiläufig

concentrischen Abstand soweit über den eigentlichen Ventilsitz erheben, als dieß die

Windeinströmung in den Cylinder erfordert; in dem Moment aber, wo im Cylinder die

Atmosphärenpressung wieder hergestellt ist und noch bevor der Rücklauf des Kolbens

beginnt, nimmt auch der durch seine eigene Spannkraft sich zusammenziehende

elastische Kautschukring seine frühere Lage auf dem Ventilsitze wieder ein, und

schließt auf diese Weise ganz selbstthätig die Einströmungsöffnungen ab, und auch

weit früher als bei allen anderen Ventilanordnungen, wo dieß erst nach begonnenem

Rücklauf des Kolbens durch die Windpressung im Cylinder stattfindet.

Durch diese Erklärung der Saugventile ist zugleich auch die der ganz analog

angeordneten Blaseventile gegeben, und bleibt hier speciell nur noch zu bemerken daß

die Blaseventilöffnungen O bei C durch die eigentliche Cylinderwand selbst durchgebohrt sind, und in

einen an jedem Ende des Cylinders daselbst angegossenen Circularcanal A' einmünden.

Diese Circularcanäle umfassen jedoch nicht den ganzen Gebläsecylinder, sondern sind

durch den Einströmungscanal A, welcher, wie schon

erwähnt, in der ganzen Länge des Cylinders durchgeht, unterbrochen, wie dieß in der

Querschnittszeichnung des Cylinders Fig. 14 ersichtlich ist.

Aus diesem Grunde bildet auch die Ventilklappe der Blaseöffnungen nicht wie jene der

Saugöffnungen einen geschlossenen Ring, sondern ein an den zwei Punkten P daselbst befestigtes elastisches Kautschukband, und

der ganze Unterschied in der Bewegung der Blaseventilklappen gegen jene der

Saugventile besteht deßhalb darin, daß erstere im ausgedehnten Zustande und während

des Durchganges des Windes daselbst eine excentrische Lage, letztere aber eine

concentrische Stellung in Beziehung auf ihre Ventilsitze einnehmen.

Die vor den Saugventilen bei E und über den Blaseventilen

bei E' angebrachten Bügel, deren 6 bis 7 Stück an jedem

Ventilsitz, in gleichen Abständen von einander, vertheilt sind, haben den Zweck die

Ventilklappen in stets die Ventilöffnungen überdeckender Stellung zu erhalten.

Hiernach ist einleuchtend, daß die eben geschilderte Lage und Anordnung dieser

Ventile eine in jeder Beziehung weit vortheilhaftere und zweckmäßigere ist, als alle

bisher angewandten, denn einerseits kommt beim Verschluß derselben zunächst auch die

eigene Elasticitätswirksamkeit des überdeckenden Kautschukmaterials zur Anwendung,

und andererseits sind es bei dieser Construction convexe oder äußere

Cylinderflächen, welche die Ventilsitze bilden, während dieß früher immer ebene oder

gar concave Flächen waren (wie bei den Fächerventilen), gegen welche die

Leder- oder Kautschukventile nur durch die Windpressung angedrückt wurden. Da

endlich diese ringförmigen elastischen Ventilklappen beim Durchgang des Windes ihren Umfang in gleichen

radialen Abständen von ihrem Sitze erweitern, so erheben sie sich weit weniger über

demselben, als dieß bei Ventilen mit ebenen oder gar concaven Sitzen der Fall ist,

wodurch sich erklärt, daß selbst bei so großen Kolbengeschwindigkeiten wie 7'' per Secunde ein kaum bemerkbares Schlagen dieser Ventile

stattfinden kann.

Die Vorzüglichkeit der von uns schon früher für Gebläse angewandten Kolben mit

Metallliederungen, deren Dichtungsringe gegen die Cylinderwand bisher durch

Druckfedern festgehalten sind, wird noch bedeutend dadurch erhöht, daß wir jetzt den

Anschluß der metallenen Dichtungsringe gegen die Cylinderwand durch die im

Gebläsecylinder herrschende Windpressung selbst und stets auch im Verhältniß

derselben herstellen.

Hierzu bedienen wir uns in ganz ähnlicher Weise wie dieß in der beschriebenen

Ventilanordnung der Fall ist, elastischer Kautschukringe als Mittel zur Uebertragung

der Windpressung auf die metallenen Kolbenringe.

In den Kolbenkörper K (siehe Längendurchschnitt Fig. 13 und

Fig. 16)

sind zwei durch eine Scheidewand W von einander

getrennte Nuthen so tief eingedreht, daß in jeder derselben sowohl ein daselbst

aufgespannter elastischer Kautschukring R, als auch ein

aus zwei Halbkreisen bestehender, an beiden Stößen überplatteter gußeiserner

Kolbenring R' aufgenommen werden kann.

Letztere übergreifen aber die Scheidewand W in der Weise,

daß daselbst beide Kolbenringe unmittelbar aufeinander liegen. Die tiefste Stelle

der beiden eingedrehten Nuthen tangirend, sind von beiden Seiten des Kolbens und

beiläufig 3'' von einander abstehend, 6''' weite Durchbohrungen V siehe Kolbenquerschnitt Fig. 14, 16 und 17) bis auf die

Scheidewand W angebracht, die in der Breite der Nuthen

und nach beiden Seiten des Umfangs derselben etwas erweitert sind.

Durch diese Bohrungen nun wirkt in der jeweiligen Richtung der Kolbenbewegung die

Windpressung, gleich einem Federsystem von der Elasticitätsbeschaffenheit der

Windpressung selbst, je auf einen der elastischen Kautschukringe, und durch diesen

auf den davor liegenden gußeisernen Kolbenring gegen die Cylinderwand, und schließt

dadurch den ausblasenden Cylinderraum von dem ansaugenden Cylinderraum in einer der

geringsten Kolbenreibung vollkommen entsprechenden Weise ab.

In der von der Windpressung abgekehrten Kolbenseite dagegen bleibt der elastische

Kautschukring auf seinem Sitz liegen, und der dazu gehörige gußeiserne Kolbenring

wird, ohne einen Druck auf die Cylinderwand auszuüben, nur leer mitgeschleift.

Es ist somit die Bestimmung des über der festen Kolbenwand W aufgespannten Kautschukringes eine doppelte: erstens überträgt derselbe

durch seine

Ausdehnung die Windpressung auf die Kolbenringe, und zweitens entlastet er auch die

Kolbenringe, sobald die Windpressung soweit abgenommen hat, um ihn vermöge seiner

eigenen Elasticität wieder zum Schluß gelangen zu lassen.

Im ersten Falle findet zur Ueberwindung der Spannkraft des Kautschukrings ein

Pressungsverlust statt, welcher für den vortheilhaftesten Effect der Kolbendichtung

von Werth ist, weil erfahrungsgemäß eine namhaft geringere Pressung als die im

Cylinder vorhandene hinreicht, den Kolben vollkommen dicht zu schließen; man hat

somit durch die richtige Bestimmung der Stärke und Spannung der Kautschukringe das

Mittel in der Hand, die Reibung der Kolbenringe bei ganz verläßlichem Verschluß auf

ein Minimum zurückzuführen.

Auf die letzterwähnten Umstände legen wir um so mehr Gewicht, als bei diesen

Maschinen ungeachtet ihres schnellen Ganges weder Cylinder noch Kolben geschmiert

werden sollen, außer beim Einlaufen und Einschleifen des letzteren, und zwar

mittelst Graphit oder Federweiß.

Aus demselben Grund erscheint es auch von Werth, den hohlen geschlossenen Deckelraum

bei den Cylindern anzuwenden, um anstatt die einzusaugende Luft direct durch den

Cylinderboden eintreten zu lassen, dieselbe beliebig aus einem anliegenden Raume

zuführen zu können, falls die Atmosphäre des Maschinenraumes selbst, wie dieß so

häufig vorkommt, regelmäßigen Verunreinigungen ausgesetzt ist.

Bei der von uns zu Grunde gelegten Kolbengeschwindigkeit von 6' per Secunde erzeugt ein Cylinder von 21'' Bohrung und

24'' Hub ein Brutto-Windquantum von 850 Kubikfuß per Minute; es reicht somit einer derselben für den Betrieb des größten

Cupolofens einer Gießerei oder zum Betrieb von wenigstens 24 großen Schmiedefeuern

hin; zwei combinirte Cylinder aber genügen für den Betrieb eines Hohofens von

gewöhnlicher Dimension.

Um schließlich einige der gewöhnlichsten Vortheile dieser Maschine zusammenzufassen,

heben wir Folgendes hervor:

1) wird die Maschine an und für sich bedeutend vereinfacht, und

die Anzahl ihrer Theile namhaft vermindert;

2) ist keiner der Maschinentheile mehr einer gefährlichen

Abnützung unterworfen, d.h. einer solchen Abnützung, die eine plötzliche

Betriebsstörung herbeiführen könnte;

3) ist bei der äußerst vortheilhaften Anwendung der Saug-

und Druckquerschnitte, ferner bei dem auf ein wahres Minimum zurückgeführten

schädlichen Raum und bei der Einfachheit sowie dem sicheren Verschluß der

Ventile und der Kolbenliederung, eine bedeutende Erhöhung des Nutzeffects der

Maschine erreicht, für den wir 70 Proc. garantiren;

4) ist zum Betrieb dieser Gebläse weniger Kraft erforderlich, und

bei dem raschen Gang derselben sind weniger Uebersetzungen nöthig;

5) sind diese Gebläse sowohl für hohe als niedere Pressungen

gleich vortheilhaft;

6) erfordern dieselben bei ihrer großen Kolbengeschwindigkeit,

zumal bei Anwendung zweier Cylinder mit Kurbelwechsel, gar keine oder nur sehr

kleine Regulatoren zur Ausgleichung der Windpressung;

7) sind diese Gebläse sehr billig herzustellen, zumal auch aller

kostspielige Einbau bei denselben wegfällt.

Aus diesen Gründen, namentlich aber mit Rücksicht auf die billige Herstellung dieser

Maschinen, hoffen wir, den Ventilatoren und insbesondere deren Anwendung für

Gießereien, Schmieden, mit Erfolg Concurrenz zu machen. Denn wenn der

Maschinenfabrikant und Hüttenbesitzer die häufigen Reparaturen und Betriebsstörungen

bei seinen Ventilatoren in Anschlag bringt, wenn er rechnet, wieviel kostspielige

Kraft und Kraftübertragungsmittel, als: Riemen, Transmissionen etc. ihn diese

Ventilatoren kosten, wenn er sich vergegenwärtigt, welche beträchtlichen Quantitäten

von Brennmaterial in Folge des geringen Nutzeffects und insbesondere in Folge der

ungenügenden Pressung ihm zugleich bei Cupolöfen und Schmiedefeuern unnütz verzehrt

werden, wenn er ferner bedenkt, um wieviel vortheilhafter überhaupt der

Schmelzproceß im Cupolofen, sowie auch die Arbeit beim Schmiedefeuer zu

bewerkstelligen sind, falls man die Windpressung gehörig in seiner Gewalt hat, und

wieviel Ausschuß und Kaltguß endlich in der Gießerei vermieden werden könnte, sofern

dieselben häufig nur in ungenügender Pressung des Windes beim Ofen ihren Grund haben

– wie gesagt, wenn diese Nachtheile auf der einen Seite mit jenen Vortheilen

auf der andern verglichen werden, so muß Jedermann finden, daß solche Gebläse nicht

nur relativ viel billiger sind als Ventilatoren, sondern auch, daß sie absolut

billiger sind als alle bis jetzt construirten Apparate, um gepreßten Wind in

größeren Quantitäten zu erzeugen.

Wien, im Januar 1863.

Tafeln