| Titel: | Der mechanische Puddler von Dumény und Lémut. |

| Fundstelle: | Band 168, Jahrgang 1863, Nr. CI., S. 375 |

| Download: | XML |

CI.

Der mechanische Puddler von Dumény und Lémut.

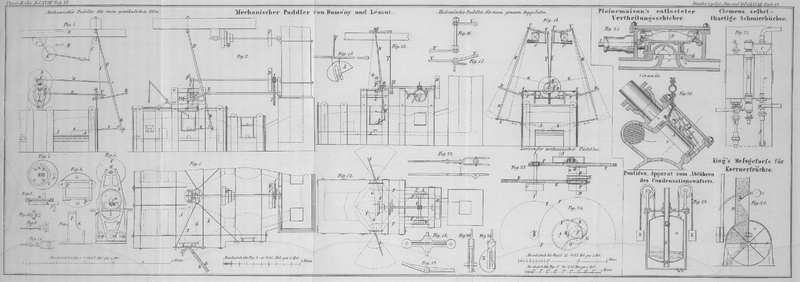

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Dumény's und Lémut's mechanischer

Puddler.

Ueber diese Maschine wurde bereits im polytechn. Journal Bd. CLXV S. 155 im Allgemeinen berichtet; wir

lassen nachstehend die specielle Beschreibung derselben nach den Annales des mines, 1862, t.

II p. 135 folgen.

I. Einfacher Puddler (Fig. 1–11). –

Der einfache Puddler arbeitet in einem gewöhnlichen Ofen. Die Bewegung wird von der

Maschine durch eine der Scheiben B auf die Scheiben C und D, und hierdurch auf

die Kurbelscheibe F übertragen, welche mittelst der

Stange G, die mit zwei Universalgelenken (Fig. 9, 10, 11) versehen

ist, den großen Balancier H, H in Bewegung setzt, an

welchen das im Ofen arbeitende Werkzeug (der Rührhaken) befestigt ist. Das

Zapfenlager der Kurbelscheibe F befindet sich auf dem

oberen Theile eines Balancier M, N, O, dem ein

Excentricum Q (Fig. 7 und 8) eine langsame

Schwingung um die horizontale Achse O ertheilt, welche

Bewegung durch das Getriebe I auf das Zahnrad J (Fig. 2) übertragen wird.

Es hat also der Balancier H, H und mithin des Werkzeug

eine Bewegung, welche von der Drehung einer Kurbel um eine sich langsam verrückende

Achse herrührt.

Außerdem befindet sich der Balancier H, H zwischen zwei

Armen R, R, durch welche seine Schwingungsebene geleitet

wird, indem sie sich um die verticale Achse S drehen,

wodurch also mittelbar die Richtung des Werkzeuges im Ofen verändert wird. Die

Bewegung der Leitungsgabel R, R erfolgt durch die Stange

T, die einerseits mit dem Arm U und andererseits mit der Kurbelscheibe L in

Verbindung steht, welche auf derselben Welle wie Q

sitzt.

Jedes der Bewegungselemente des Werkzeuges kann in wenig Augenblicken regulirt

werden:

1) Man wählt unter den Scheiben bei B diejenige, welche

die passende Geschwindigkeit gibt (Fig. 1, 2, 3).

2) Die Maschine wird augenblicklich durch die Steuerung E

mittelst der Schnüre f, f (Fig. 3) gehemmt oder in

Bewegung gesetzt.

3) Um die Schwingungsweite des Balancier nach Wunsch verändern zu können, ist die

gußeiserne Kurbelscheibe F mit einer großen Anzahl von

Löchern versehen, von denen man dasjenige auswählt, welches der Bewegungsweite entspricht,

um die Zapfen μ (Fig. 7 und 8) daran zu

befestigen.

Zwischen gewissen Grenzen kann man denselben Zweck dadurch erreichen, daß man in

einer größeren oder geringeren Höhe am Balancier einen Läufer festkeilt, der aus

einem Ring mit Stellschraube besteht und das Ende der Bleuelstange G trägt.

4) Die beiden äußersten Stellungen, welche das Werkzeug im Ofen einnehmen kann,

werden regulirt: a) durch den Halbmesser welchen man der

Kurbel gibt, die wie die vorher beschriebene aus einer Scheibe L mit verschiedenen Löchern besteht; b) durch die Länge der Stange T, welche auf den die Leitung bildenden Kniehebel R, U wirkt; c) durch den Halbmesser dieses

Hebels. In einigen Secunden kann der Arbeiter diese beiden Längen durch Verbauschung

der Löcher an der Verbindung zwischen Stange und Hebel verändern.

5) Auch die Verschiebung der Kurbelscheibe L kann je nach

Erforderniß abgeändert werden. Zu diesem Zweck ist die excentrische Scheibe, welche

diese Verschiebung bewirkt, nicht direct auf die Betriebswelle, sondern mit kleinen

Bolzen an der auf dieser Welle sitzenden Kurbelscheibe L

befestigt. Das längliche, in dieser Scheibe befindliche Loch gestattet durch

Verstellung der Bolzen den Mittelpunkt mehr oder weniger der Drehungsachse zu nähern

(Fig. 7

und 8).

6) Die in Fig.

7 und 8 dargestellte Anordnung gestattet ferner, zwischen dem Halbmesser des

Excentricums Q und demjenigen der die Leitungscoulisse

R, U regierenden Kurbel diejenige Winkeldistanz

herzustellen, welche dem zweckmäßigsten Verhältniß zwischen der Richtung des

Werkzeuges und dessen Versenkung in den Ofen entspricht.

7) Je nach der Länge der in den Ofen eingeführten Werkzeuge bringt man den Balancier

in größere oder geringere Entfernung von der Thüre, indem man die denselben durch

die Anordnung Fig.

11 regierende Stange G verlängert oder

verkürzt.

Endlich kann man auch die Neigung des Werkzeuges je nach dessen Gestalt und der Höhe

der Sohle abändern; dazu bedient sich der Arbeiter eines Läufers, ähnlich dem weiter

oben auf demselben Balancier angebrachten, und befestigt ihn unter der Hülse, in

welche der Rührhaken Z gesteckt ist, der dann durch eine

Druckschraube in der gewünschten Lage erhalten wird.

Rotirender mechanischer Puddler. – Fig. 23 und 24 stellen

eine kleine Maschine dar, welche die Combination dreier Bewegungen bewirkt, nämlich

die Umdrehung einer Kurbel A, die Verschiebung ihrer Achse B und diejenige der Schwingungsebene des das Werkzeug

führenden Balancier.

Die Drehungswelle D, I trägt zwei Zahnräder; das erste

D macht 12 Umdrehungen, während das eingreifende Rad

F nur eine macht, und das zweite Zahnrad E treibt ein viermal kleineres Getriebe. Letzteres sitzt

auf der schmiedeeisernen Welle H, N, die sich in dem

Lager P und in der hohlen gußeisernen Welle R, R dreht, und welche an ihrem Ende ein in das innen

gezahnte Rad A, B eingreifendes Zahnrad N trägt. Die auf dem Lager Q

laufende hohle Welle R, R. ist in einem Stück mit der

excentrischen Scheibe K gegossen, welche mittelst einer

Stange auf die Richtung der Schwingungsebene einwirkt; sie bildet auch ein Ganzes

mit dem Zahnrade F, F, in dessen Scheibe die kleine als

Zapfen für das innere Zahnrad A, B dienende Welle B, B befestigt ist.

Angenommen, die Welle D, I mache 36 Umgänge in der

Minute; dann macht das Zahnrad F und somit das

Excentricum K drei Umdrehungen, und der Zapfen B der Kurbel also drei Umgänge in der Minute um die

Achse H, N. Zugleich empfängt letztere durch die

Zahnräder E und G eine

Geschwindigkeit von 144 Umdrehungen, und wenn das Verhältniß von N zu dem innern Zahnrad A, B

2/5 ist, so macht das letztere 57,6 Umdrehungen.

Während nun das Werkzeug diese 57,6 Schwingungen macht, bewegt es sich, in Folge der

gleichzeitigen Verstellung der Achse B und der

Schwingungsebene, dreimal im Ofen herum, mit anderen Worten: es macht dreimal nach

einander 19 über die ganze Fläche der Sohle vertheilte Schwingungen.

Die Achsen der Maschine sind in horizontaler Lage dargestellt; sie könnten natürlich

ebenso gut vertical seyn, wozu nur die Lager P und R' durch Spuren für die Zapfen I und H ersetzt zu werden brauchen.

Die Dimensionen der Puddelöfen sind durch die Länge der Werkzeuge beschränkt, welche

sich mit einem nicht allzu großen Kraftaufwand regieren lassen müssen; ohne Zweifel

wäre es aber sehr vortheilhaft, wenn man diese Dimensionen und somit den Betrag der

jedesmaligen Charge vergrößern könnte. Bekanntlich wird in den Doppelöfen, wo zwei

Arbeiter zugleich an zwei Thüren arbeiten, das Roheisen in der Regel besser

verpuddelt als in dem einfachen Ofen, und zwar mit einem geringeren Kostenaufwand.

Hieraus folgt, daß ein kräftiges Rühren des Eisens dessen Reinigung begünstigt und

daß dadurch zugleich die Dauer der Arbeit und folglich auch der Brennstoffverbrauch

vermindert wird.

Da nun der mechanische Puddler den Arbeitern den mühsamsten Theil ihres Geschäfts

abnimmt, so gestattet er sowohl die Construction viel größerer Oefen, als auch

die wünschenswerthe Beschleunigung des Puddelns. Da außerdem das Verhältniß zwischen

der inneren Oberfläche und der darin enthaltenen Metallmenge ein kleineres ist, so

wird auch die schädliche Einwirkung des flüssigen Eisens auf die Wandung verringert;

man kann sie sogar gänzlich dadurch vermeiden, daß man einen Wasserstrom um die

Sohle circuliren läßt, was für diese großen Oefen nicht im gleichen Verhältniß mehr

Brennmaterialaufwand erfordern würde wie unter den gewöhnlichen Umständen.

Mechanischer Puddler für einen großen Doppelofen, Fig.

12–22. – Die Bewegung der Rolle D bewirkt

die Schwingungen der Rührhaken, wie in dem vorerwähnten Falle, mit Hülfe der

Kurbelscheibe F, der Stangen G und der Balanciers H, H; die

Schwingungsebene jedes Balancier bewegt sich um eine verticale Achse S, und zwar mittelst der Stange T, welche durch die Kurbel L und die endlose

Schraube I bewegt wird. Eine Steuerung, welche den

Riemen der Scheibe D regiert, bringt die Maschine in

Gang oder zum Stillstand. Es ist aber auch nothwendig, daß der Arbeiter nur einen

Balancier ohne Störung für den andern still stellen kann, um frei an einer der

Thüren zu arbeiten.

Hierzu endigt die den Balancier bewegende Stange G (Fig. 22) mit

einer Gabel, deren Schenkel je einen den kleinen Zapfen des Läufers h entsprechenden Einschnitt haben. Diese Stange wird

durch einen Eisendraht am Ende eines an dem Gebälk befestigten Balancier getragen,

von dessen anderem Ende eine Kette herabhängt, an welcher man nur zu ziehen braucht,

um das Ausrücken zu bewirken. Die andere Stange T,

welche die Bewegung der Coulisse auf die Leitstange überträgt, wird sofort

ausgerückt, wenn man sie aus dem Stift, welcher sie mit der Coulisse R, R verbindet, aushebt; sie bleibt dann an einer Kette

frei hängen und setzt in der Luft ihre Hin- und Herbewegung fort.

Die im Ofen enthaltene halbflüssige Masse muß bei jedem Hakenzug nach der Mitte zu

gestoßen werden. Der Puddelofen enthält nämlich am Anfang der Operation

halbgeschmolzene Roheisenstücke, und in der Mitte des Ofens, wo die Temperatur am

höchsten ist, wird deren Schmelzung am besten erfolgen. Etwas später schwimmen

Eisenbrocken in der Schlacke, welche sich zu vereinigen streben; diese muß das

Werkzeug von der Arbeitsthür entfernen, damit sie nicht von der abfließenden

Schlacke mitgerissen werden und von dem durch die Thür einziehenden Luftstrom nicht

oxydirt werden. Um auch diese Bedingung zu erfüllen, erhält der Aufhängepunkt V des Balancier H, H eine

stoßweise Bewegung durch den Daumen X (Fig. 15, 20 und 21) und die in

entgegengesetzter Richtung wirkende Feder ρ .

Dadurch beschreibt der Griff des Hakens eine Curve abc

(Fig. 14). Das andere Ende

wird, während das Werkzeug nach der Thüre zurückgeht, über die Sohle emporgehoben

und streift die Oberfläche des Metalles. Ist das Werkzeug an der Thüre angelangt, so

kommt die Feder plötzlich zur Wirkung, der Rührhaken taucht in das Metall bis zur

Sohle ein und stößt bei seiner Weiterbewegung alles Nichtflüssige nach der

Ofenmitte.

Fig.

15–22 stellen zwei Anordnungen für die an der Treibwelle befestigten Daumen

dar. Fig. 16

und 17 zeigen

die Hebel V, V, an denen die Balanciers aufgehängt sind

und welche ihre Bewegung von den Daumen X mittelst der

Zwischenstangen Y erhalten.

Die gemeinschaftliche Wirkung der zwei Stangen, des Daumens und der Feder erzeugt mit

großer Genauigkeit die Bewegungen, welche bisher die Arme des Puddlers dem Werkzeug

im Ofen ertheilten. Man kann daher die Maschine nicht nur während der Periode des

Umrührens anwenden, sondern auch während das Aufkochen stattfindet und das Eisen

zäher wird.

Mechanischer Puddler für einen großen Ofen mit mehreren

Thüren. – Die eben beschriebene Einrichtung paßt auch, mit wenig

Abänderungen, für größere Oefen mit zahlreichen Thüren. Man braucht nur an so vielen

Stellen wie erforderlich, an der Treibwelle excentrische Scheiben anzubringen,

welche die mit Rührhaken verbundenen Balanciers in den verschiedenen Theilen des

Ofens bewegen. Ist einmal die Bewegung der einzelnen Werkzeuge so geordnet, daß sie

sich beim Rühren nie begegnen, so kann jeder in Thätigkeit oder Ruhe versetzt

werden, je nachdem es die Arbeit oder das Auswechseln des Werkzeuges erfordert.

Schlußbemerkung. Der Preis eines einfachen mechanischen

Puddlers (Fig.

1–3) beträgt nicht über 350 Franken; ein doppelter Apparat (Fig. 12–14) kommt

nicht höher zu stehen.

Die Anwendung dieser Maschine vermindert zum großen Theil die Handarbeit und mithin

die Kosten; sie erleichtert zugleich den beschwerlichen Dienst des Puddelarbeiters.

Die Benutzung einer unbeschränkten Kraft gestattet die Puddelöfen zu vergrößern, das

Product zu verbessern und den Brennstoffverbrauch zu vermindern.

Endlich gestatten die beschriebenen Apparate dem Puddler in gewöhnlicher Weise

fortzuarbeiten, wenn die mechanische Construction irgendwie gestört und ihre

Bewegung zeitweise unterbrochen seyn sollte.

Tafeln