| Titel: | Ueber englische und deutsche Feuerspritzen; von Professor Rühlmann. |

| Fundstelle: | Band 168, Jahrgang 1863, Nr. CX., S. 410 |

| Download: | XML |

CX.

Ueber englische und deutsche Feuerspritzen; von

Professor Rühlmann.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins,

1862 S. 356.

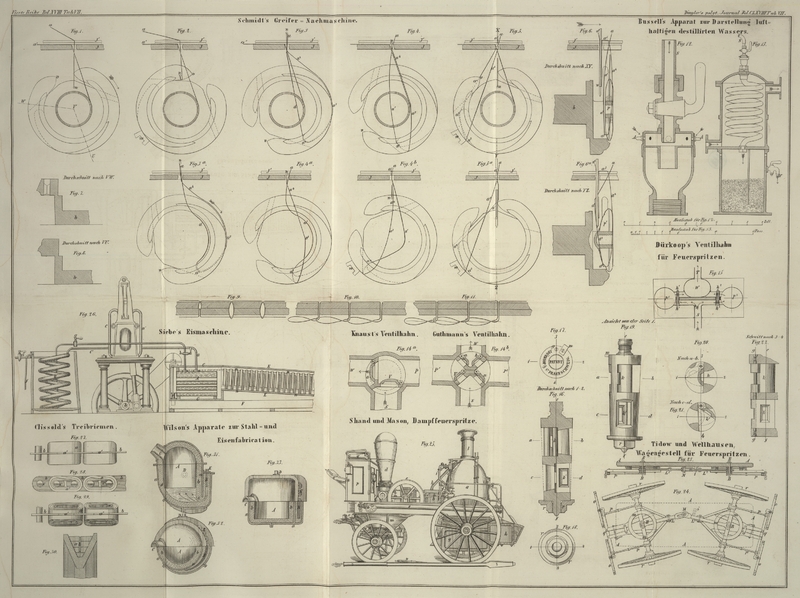

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Rühlmann, über englische und deutsche Feuerspritzen.

I. Dampfspritzen.

Zu den Neuigkeiten im Maschinenfache, worin sich die Londoner

Industrie-Ausstellung von 1862 von der des Jahres 1851 unterschied, gehörten auch die Dampffeuerspritzen, und waren Sachverständige und sonst

Betheiligte in der Regel eifrig mit dem Studium derjenigen Exemplare beschäftigt,

welche die Ausstellung aufzuweisen hatte.

Leider nur wurde man nicht in dem Maaße befriedigt, wie von vielen Seiten erwartet

worden war, namentlich wenn man das in Betracht zog was englische und besonders

nordamerikanische Blätter vorher über Dampfspritzen veröffentlicht hatten.

Wie überhaupt der unglückselige amerikanische Bürgerkrieg Seitens der Nordamerikaner

eine höchst geringe Betheiligung an der diesmaligen Welt-Industrieausstellung

zur Folge gehabt hatte, so fand sich aus diesem Lande auch nur eine einzige

beachtenswerthe und zwar kleine DampffeuerspritzeEin zweites Exemplar amerikanischer Dampffeuerspritze fand sich noch nach

Beendigung der Jury-Arbeiten ein, blieb jedoch unvollständig montirt

in einem Winkel der äußersten südöstlichen Ecke des Ausstellungsgebäudes im

Staube und derart verbarrikadirt stehen, daß sie fast aller Beachtung

entgieng. Uebrigens versprach ihr Aeußeres sehr wenig. vor, welche Lee und Larned in New-York (Nr. 31, Classe VIII) eingesandt hatten.

Material und Ausführung dieser Spritze war ausgezeichnet zu nennen, minder die

Construction, am allerwenigsten aber konnte man die Anwendung einer

Centrifugal-Wasserpumpe gut heißen, die man nicht einmal nach rationellen

Grundsätzen construirt hatte. Leider war der Aussteller nicht zu bewegen eine Probe

mit seiner Spritze vornehmen zu lassen. Eine speciellere Beschreibung und Skizze

dieser Spritze findet sich im polytechnischen Journal Bd. CLXVI S. 7.

Von englischen Dampfspritzen verzeichnete der officielle illustrirte Katalog zwei

Exemplare. Eins unter Nr. 1928 von Merryweather und Sohn in London (Abbildungen auf Seite 48 des Katalogs)

und ein zweites unter Nr. 1984 von Shand und Mason (Abbildung ebendaselbst S. 68).

So sehr bei Merryweather Material und Ausführung,

namentlich sein Stahlblechkessel, belobt werden konnte, so viel ließ die Anordnung

des Ganzen zu wünschen übrig. Am wenigsten gelungen fand man die Gestellconstruction

und den Steuerungsmechanismus der horizontalen Dampfmaschine. Letztere hatte 9 Zoll

Kolbendurchmesser und 15 Zoll Hub, während die eincylindrige ebenfalls

horizontalliegende doppeltwirkende Pumpe nur 6 1/2 Zoll Durchmesser, jedoch

denselben Hub hatte. Die Dampfmaschine war nach amerikanischer Idee ohne Schwungrad

construirt.

Shand und Mason's Dampfspritze

erschien leider nicht in der Ausstellung und wurde man zur Besichtigung derselben in

die Office der Londoner Fire Brigade (68 Watling Street, St. Paul) gewiesen, wo allerdings der höchst

zuvorkommende Director Capitän Shaw nicht nur den Zutritt

gern gestattete, sondern auch jede erwünschte Auskunft ertheilte.

Die erwähnte Katalogmaschine von Shand und Mason in London (245 Black Friars

road) ist nach einer Lithographie der Fabrik auf Tab. VII in Fig. 25

abgebildet.

Dabei ist a der senkrecht stehende Röhrenkessel, b die Stelle, wo der Dampfmaschinen-Cylinder

placirt ist, c der Ort der Stangenführung, hier die sog.

Schleifenbewegung (Krummzapfenanordnung wie bei der Carett'schen Dampfpumpe), wo auf der Krummzapfenwelle das Schwungrad e sitzt. Die Wasserpumpe, deren Kolben (wie bei den

Dampfpumpen) gleichsam in der Verlängerung der Dampfkolbenstange angebracht ist,

liegt mit der Dampfmaschine in einer Ebene und zwar an der Stelle, wo man darüberdaüber in unserer Skizze den Windkessel d sich

erheben sieht.

Wie man leicht erkennt, ruht der ganze Wagenkörper mit Kessel, Dampfmaschine und

Pumpe auf Federn, wobei überdieß ein kräftiger Blechkegel die Verbindung zwischen

Vordertheil und dem Drehschemel der Vorderräder bewirkt. Zwischen den Hinterrädern

hat man ferner einen Kohlenkasten h, so wie

(wahrscheinlich) einen Wasserbehälter g placirt. Unter

dem Kutscherbocke q ist ein Geräthkasten p angebracht, sowie an den Langseiten des Wagens in

bekannter Weise Saugschläuche s befindlich sind. Die

Deichsel z, das Ortscheit y,

sowie die Befestigungsstelle x am Rahmen der Vorderräder

bedürfen jedenfalls keiner Erklärung. Ebenso erkennt man bald, daß i das Dampfzuführrohr und k

das Dampfabführrohr bezeichnet, welches letztere den gebrauchten Dampf durch eine

Verengung (das Blasrohr) in den Schornstein führt, um dort gleichzeitig den

erforderlichen Luftzug für die Verbrennung auf dem Feuerrost des Kessels zu

erzeugen.

Der Kessel besteht aus 199 senkrecht stehenden Messingröhren von 1 1/4 Zoll

Durchmesser, bei 15 Zoll Länge; er folgt auf eine Feuerbüchse von 3 Fuß 4 Zoll

Durchmesser. – Gearbeitet wird gewöhnlich mit einem Dampfdrucke von 100 Pfund

pro Quadratzoll (fast 7 Atmosphären über den

Luftdruck).

Uebrigens fanden sich in der Hausflur der Office der Londoner Feuerbrigade zwei

Exemplare Dampfspritzen der Herren Shand und Mason vor, nämlich die bereits besprochene große und eine kleine von

zugleich etwas verschiedener Anordnung.

Diese kleinere Maschine war mit zwei einfach wirkenden Dampfmaschinen und zwei ebenfalls einfach wirkenden

Pumpen ausgestattet, die

Cylinder der letzteren aus einem einzigen Rothgußkörper gebildet.

Die Dampfcylinder hatten 6 1/2 Zoll Durchmesser, die Pumpencylinder nur 5 Zoll. Die

Wirkung war direct, daher auch der Hub beider Kolbensysteme derselbe, und zwar 8

Zoll.

Diese Maschine sollte bei Anwendung eines Mundstücks von 1 Zoll lichter Weite pro Minute 200 Gallons oder 32 Kubikfuß Wasser liefern

und letzteres 150 Fuß weit werfen, die Dampfspannung im Kessel zu 100 Pfd. pro Quadratzoll vorausgesetzt.

Der Verkaufspreis (in London) wurde zu 370 Pfd. St. (2516 Thlr.) notirt.

Vom Capitän Shaw wurde diese kleine Maschine sehr belobt,

und unter dem Dampfkessel derselben stets eine so große Leuchtgasflamme unterhalten,

daß dessen Wasser immer in einer Temperatur verblieb, welche ein sehr rasches Dampferzeugen möglich machte.

Die zweite größere Maschine, Fig. 25, welche oben

beschrieben wurde, war mit einer doppeltwirkenden horizontalliegenden Dampfmaschine

von 8 1/2 Zoll Kolbendurchmesser und 9 Zoll Hub ausgerüstet, während die ebenfalls

eincylindrige, doppeltwirkende Pumpe 7 Zoll Kolbendurchmesser und denselben (9 Zoll)

Hub hatte.

Das Gewicht dieser Maschine wurde leer zu 2 3/4 Tonnen (55

engl. Centner) und ihr Verkaufspreis zu 650 Pfd. St. (4420 Thlr.), offenbar nicht

wohlfeil, angegeben.Außer den beiden genannten Spritzen hatten Shand

und Mason für die Londoner Fire Brigade auch eine schwimmende Dampfspritze geliefert, auf

welche man die Besucher der Office besonders aufmerksam zu machen die Güte

hatte. Zur Zeit der Ausstellung war diese Floating

Steam Fire Engine an der Southwark

Bridge stationirt zum Schutze der Waarenhäuser und anderer Gebäude

mit werthvollem Inhalte, zwischen bemerkter Brücke und der London Bridge. Ihre Pumpen sollten pro Minute 2000 Gallons oder 320 Kubikfuß Wasser

liefern, wozu man vier getrennte Ausgußschläuche und vier Mundstücke in

Anwendung brachte.

Nach einem (unterm 9. Juli 1862) von den Herren Shand und

Mason an den Referenten gerichteten Briefe, worin der

angeführte Preis der Spritze verzeichnet war, garantirten die Verkäufer, daß

dieselbe pro Minute 400 Gallons oder 64 Kubikfuß Wasser,

unter Anwendung eines Mundstückes von 1 1/4 Zoll Weite auf 180 Fuß verticale Höhe

triebe, oder auf 225 Fuß Weite würfe.

Das Material dieser Spritzen war wieder vorzüglich, die Ausführung gut, wenn auch

nicht gerade elegant; die Construction ließ hinsichtlich der gewählten Verhältnisse

Manches zu wünschen übrig, bestätigte übrigens nur die bekannte Thatsache, daß die Engländer keine

rationellen Hydrauliker sind.

Von äußerst großem Interesse waren die Versuche, welche am 1. Juli 1862 von den

Ingenieur-Mitgliedern der Classe VIII, im Hyde Park (am Serpentine River) mit den drei bis jetzt aufgeführten

englischen Dampfspritzen angestellt wurden und wozu man mich einzuladen die Güte

gehabt hatte.

Alle drei Spritzen waren gleich günstig in gehöriger Entfernung neben einander

aufgestellt, und hatten übereinstimmend ihr Wasser aus dem angeführten Flusse auf

etwa 6 Fuß Höhe aufzusaugen.

In drei Reihen hinter einander, und zwar in Distanzen von 60, 80 und 100 Fuß, waren

hohe Rüstbäume (je drei in einer Verticalebene) aufgerichtet und an Querbäumen

derselben Flaschenzüge befestigt, um daran drei aus Segeltuch gefertigte weite

Schläuche (Säcke) aufhängen und diese beliebig hoch oder tief stellen zu können.

Das eine (obere) Ende eines jeden dieser Schläuche war in einem kreisförmigen

eisernen Rahmen oder Ring gespannt, so daß eine Kreisöffnung von 6 Fuß Durchmesser

gebildet wurde. Während sich diese Mündung in verticaler Ebene befand, setzte sich

der Schlauch auf etwa 1/3 seiner Länge in gebogener Gestalt fort und die übrigen 2/3

Schlauchlänge hiengen vertical gerichtet frei herab. Um den gebogenen Theil in

Wünschenswerther Form und Steife zu erhalten, hatte man vom erwähnten Mündungsringe

ausgehend starke Drahtgerippe gebildet und den Schlauch darüber gezogen.

Das untere Ende des Schlauches fiel wie gesagt schlaff herab und reichte tief genug

in ein genau kubicirtes hölzernes Meßgefäß von parallelepipedischer Gestalt, dessen

Grundfläche ein Quadrat von 4 Fuß Seite (im Lichten gemessen) bildete, während seine

Tiefe 5 Fuß, folglich sein kubischer Inhalt 80 Kubikfuß oder 500 Gallons betrug.

Beim gleichzeitigen Arbeiten aller drei erwähnten Spritzen mußte der Schlauchführer

das Mundstück so richten, daß er möglichst viel Wasser in die Mündung desjenigen

Schlauches brachte, welcher der Spritze genau gegenüber in bestimmter Höhe und

Entfernung aufgehangen war.

Nachdem man die Versuche kurze Zeit fortgesetzt hatte, zeigten sich leider bald

kleinere oder größere Störungen durch Loswerden, Biegen, Brechen etc. nicht

unwesentlicher Theile, Verstopfung der Saugrohre etc. und zwar allermeist bei Merryweather, welche die Erlangung sicherer vergleichender Leistungs-Resultate unmöglich

machten.

Das kleinere Exemplar der Spritzen von Shand und Mason wirkte recht gut, jedoch nicht so, daß die Leistung

nicht auch durch eine von Menschen getriebene Spritze hätte hervorgebracht werden können. Man gelangte

daher zu der Ansicht, daß Dampfspritzen von derartig (verhältnißmäßig) geringen

Dimensionen im Allgemeinen nicht rathsam seyen.

Am meisten Beifall überhaupt erwarb sich die größere Spritze derselben Firma, deren

bedeutendste Leistung während meiner Anwesenheit die war, daß unter Anwendung eines

1 3/8 Zoll weiten Mundstückes binnen drei Minuten 603

Gallons oder pro Minute 201 Gallons oder 32 Kubf. Wasser

in die 6 Fuß weite Mündung des Fangschlauches geworfen wurden, wobei dessen Mitte 18

Fuß über dem horizontalen Standpunkte der Spritze aufgehangen war. Ferner betrug die

zwischen Spritze und Mundstück vorhandene Schlauchlänge 30 Fuß und der Abstand der

Ausgußstelle bis zur Verticalebene der Fangschlauchöffnung 60 Fuß, die

Totalentfernung der letzteren also von der Dampfspritze 90 Fuß. Der mittlere

Dampfdruck war 100 Pfd. pro Quadratzoll und die größte

Zahl der Schwungradumdrehungen 180 pro Minute.

Beachtet man hierbei, daß am Versuchstage ein nicht ganz sanfter Wind wehte, der die

Wasserstrahlen oft von der normalen Richtung abtrieb, und auch die Geschicklichkeit

des Mundstückführers offenbar eine sehr bedeutsame Rolle mitspielte, so sind 32

Kubikfuß pro Minute, als wirklich in den Fangschlauch

getriebene Wassermenge, ein nicht ungünstiges Resultat zu nennen.Die Herren Shand und Mason geben in ihren Preiscouranten an, daß die fragliche

Dampfspritze unter den oben angegebenen Umständen pro Minute 64 Kubikfuß Wasser werfen soll, woraus hervorgehen

würde, daß bei obigem Versuche gerade nur die Hälfte des überhaupt von der

Spritze gelieferten Wassers in den Fangschlauch getrieben worden wäre. Indeß

sind die bemerkten 64 Kubikfuß jedenfalls zu hoch gegriffen. Berechnet man

nämlich den Inhalt eines der Pumpenstiefel, so ergibt sich dieser zu 364

Kubikzoll, was mit 2 × 180 (der doppelten, größten Zahl von

Schwungradumläufen pro Minute) multiplicirt,

124,560 Kubikzoll, oder 72 Kubikfuß pro Minute

liefert. Hiernach betrüge der sogenannte Ausgußcoefficient, d. i. das

Verhältniß des wirklich geförderten Wasserquantums zu dem theoretischen

64/72 = 0,9 d. i. 90 Proc., was bei Feuerspritzenpumpen, wenn ihre

Constructionsverhältnisse und Ausführungen nicht vollkommener als bei der

Versuchsmaschine sind, jedenfalls zu hoch gegriffen seyn dürfte.

Hätte man das Spritzwasser statt direct aus dem Serpentine

River aus einem ebenfalls kubicirten Gefäße entnommen, so würde ein

Vergleich erhalten worden seyn, der Alles in sich gefaßt hätte, was zur Beurtheilung

der Spritze und ihrer Wirkung wünschenswerth war.

Auf die Schnelligkeit, womit die drei fraglichen Spritzen Dampf machten (in welcher

Beziehung der Vorzug Merryweather zuerkannt werden mußte,

da er in höchstens 15 Minuten Dampf von 4 Atmosphären Spannung hatte) dürfte kein zu

hoher Werth zu legen seyn, indem sich auch bei der Londoner Feuerbrigade mein bereits

früher ausgesprochener Satz bestätigt, daß die Dampfspritzen die Handspritzen mit

Druckbäumen etc. nicht überflüssig machen, sondern sie nur unterstützen sollen, wenn

Menschenkräfte erschöpft sind oder das Feuer bereits so mächtig geworden ist, daß

man sich demselben nur in großem Abstande nähern kann und dünne Wasserstrahlen

beinahe mehr schaden als nützen.

Unter Zusammenfassung aller bis jetzt erlangten Erfahrungen mit den zuletzt gemachten

Bemerkungen, hat der Magistrat der Residenzstadt Hannover bereits die Anschaffung

einer Dampfspritze beschlossen, deren Hauptdimensionen mit der zuletzt besprochenen

englischen Spritze übereinstimmen.

Seiner Zeit werden wir nicht unterlassen, über diese Dampfspritze und ihre Leistungen

zu berichten.

II. Handfeuerspritzen.

Die englischen Feuerspritzen construirt man zur Zeit noch immer so, daß die

Druckbäume parallel zur Längenachse des ganzen Baues liegen, wie solche auch vom

Referenten im Artikel „Feuerspritze“

der Supplemente zu Prechtl's technologischer Encyklopädie

(Bd. III, Taf. 69, Fig. 13, 14, 15) beschrieben und abgebildet wurden. Die einzige

und gewiß nicht unwichtige Verbesserung, welche namentlich sämmtliche

Ausstellungs-Spritzen, sowie die der Londoner Fire

Brigade zeigten, war die Anbringung eines Windkessels am Saugrohre, wodurch das Schlagen

der Ventile vermindert und die zu liefernde Wassermenge vermehrt wird.Meines Wissens sind hierüber von den Herren Kirchweger und Prüsmann in Hannover

angestellte werthvolle Versuche etc. in deutschen Zeitschriften ganz

unbeachtet geblieben. Vollständig abgedruckt finden sich dieselben in Armengaud's Génie

industriel, Tome III (1852) p. 221 und

daraus im Auszuge in dem von mir verfaßten Artikel „Pumpen“ des Handbuchs der

Gewerbkunde von Karmarsch und Heeren, Bd. II, S. 911. Dem aus verschiedenen

Druckhöhen herabkommenden Wasser wurde durch einen (von Menschenhand

bewegten) Hahn der Abfluß gestattet, wobei man die Zahl der Pumpenkolbenhübe

durch die Menge der Hahnumdrehungen nachahmte. Der (a. a. O. abgebildete)

Versuchsapparat war übrigens so construirt, daß der Zustand eines Pumpensaugrohrs

eintrat, wenn in demselben Wasser emporsteigt. Die Resultate dieser Versuche

enthält nachstehende Tabelle:Textabbildung Bd. 168, S. 416Zahl der Hahnumdrehungen

pro Minute; Ausgeflossene Wassermenge pro Minute in Litern unter den

Pressungen von Wassersäulenhöhen von; Mt.; Bemerkungen; Mit Windkessel;

Die Ausflußmengen, welche 80 u. 100 Umgäng, entsprechen, sind die Mittel

aus vier, die übrigen Mittelzahlen aus drei Versuchen; Ohne

Windkessel

Von mancher Seite her wurde eine vom Ingenieur-Capitän Fowkes (dem Erfinder der seltsamen Architektur des Ausstellungsgebäudes

von 1862) angegebene Militär-Feuerspritze gerühmt, ihr auch von der Jury

(Classe VIII, Katalognummer 2536) eine Medaille zuerkannt, welcher jedoch deutsche

Sachverständige nicht Beifall schenken konnten, indem mindestens die

Wasserpumpenconstruction kein besonderes Lob verdiente. Eine perspectivische

Abbildung der Fowkes'schen Spritze befindet sich übrigens

im Illustrirten

Kataloge der Ausstellung von 1862, unter Classe VIII, Seite 69.

Weit größere Fortschritte als in England haben von Menschen zu bewegende

Feuerspritzen (Balancierspritzen mit Druckbäumen, welche letztere rechtwinkelig zur

Länge des Wagens liegen) in Deutschland gemacht. Abgesehen von mehrfachen

Verbesserungen in der Anordnung des ganzen Baues, hat man besonders dahin gestrebt,

die Ventile zugänglicher zu machen, ohne dabei die Fehler zu veranlassen, welche die

ähnlichen englischen Constructionen an sich tragen. Beispiele hierzu liefern unter

andern die vierrädrigen Feuerspritzen von Paul Stumpf in

Mainz,Preisverzeichniß vom Jahre 1854, Seite 53. die seiner Zeit von Schmidt in Wien gefertigten

und auf der Münchener Industrie-Ausstellung (1854) prämiirten Spritzen,Prechtl, Supplementbd. III, Taf. 69, Fig.

10–12. die von Tidow und Wellhausen in HannoverIm Königreich Hannover vielfach verbreitet und im Spritzenhause der

Residenzstadt für Jedermann sichtbar. u. m. a.

Am allermeisten Aufmerksamkeit dürften aber die Spritzen mit sogenannten Ventilhähnen verdienen, worauf bereits unterm 17.

December 1851 der Mechaniker und Spritzenfabrikant W. Knaust (früher Fricke) in Wien (Leopoldstadt,

Augartenstraße Nr. 672) ein k. k. österr. ausschl. Privilegium erhalten hat. Dem

Referenten ist nur (durch mündliche Angabe) eine einzige Gattung der Knaust'schen Ventilhähne, und zwar von der Anordnung zugekommen, welche

auf Tab. VII Fig.

14a im Durchschnitte abgebildet ist.

Zum Verständniß der Skizze wird die Bemerkung hinreichen, daß v das Saug- und a das Steigventil ist,

das Wasser durch das Rohr S angesogen und nach W (zum Windkessel) hin gedrückt wird, während nach P zu der Ort des Pumpenstiefels liegt.In dem mir vorliegenden Preiscourante der Knaust'schen (vormals Fricke'schen) Fabrik,

wird Seite 1 über diese Ventilhähne Nachstehendes angeführt:Ein Hauptaugenmerk richtete die Fabrik auf die Ventile. Die wichtigsten und

zugleich zartesten, empfindlichsten Bestandtheile einer Spritze sind nebst

Kolben, die Ventile; da die regelmäßige Erfüllung ihrer Functionen vom

leichten Spiel und dichten Schluß abhängt, während die durchgehende

Flüssigkeit öfters durch angesetzte Incrustationen, durch mitgeführte

gröbere Unreinigkeiten, durch Verstopfung, oder namentlich durch Sand und

Schlamm, Undichtheit der Ventile und mithin Unwirksamkeit der ganzen

Maschine veranlaßt, wodurch diese oft in einem Augenblicke untauglich wird,

wo ihr Wirken die Rettung der Habe vieler Menschen, ja selbst von

Menschenleben bedingt.Diese Uebelstände können nur durch eine möglichst vollkommene Construction

und Anbringung der Ventile gehoben werden, welchen die Fabrik mit Glück

durch die Erfindung sogenannter „Ventilhähne“ begegnete. Die hohe k. k. österr.

Regierung hat der Fabrik bereits unterm 17. December 1851 ein k. k. ausschl.

Privilegium auf diese Erfindung ertheilt.Diese Ventilhähne, welche bei Spritzen sowohl wie bei Pumpen, auf

Klappen-, Kegel-, Muschel- oder Kugelventile gleich

anwendbar sind, bieten folgende Vortheile:1) Das Ventil einer Feuerspritze kann durch bloße Lösung einer einzigen

Schraube oder eines Keils, aus der Maschine herausgenommen, besichtigt,

zerlegt, eingeschliffen oder sonst gereinigt, und hernach eben so schnell

ohne Kitt, Lederscheiben, Stellschrauben oder andere Zwischenmittel wieder

eingesetzt werden.2) Jede damit versehene Spritze gewinnt an Einfachheit, da diese im

Verhältniß zu den bisherigen Ventilen in Ventilkästen weniger Raum

erfordern.3) Reparaturen an Feuerspritzen reduciren sich auf das Minimum der Kosten,

indem alle Arbeitslöhne für das Bloßlegen der Ventile welche oft die meisten

Auslagen verursachen, wegfallen, da keine Zerlegung der Spritze nothwendig

ist um die Ventilhähne herauszunehmen.4) Der Eigenthümer einer Spritze mit Ventilhähnen an einem von mechanischen

Werkstätten entfernten Orte kann im Falle einer Schadhaftigkeit dieselben

zur Reparatur versenden, und erspart dabei außer den Zerlegungskosten auch

die theuren Transportspesen für die ganze Maschine.5) Viele Reparaturen werden geradezu vermieden, weil wegen der leichten

Zugänglichkeit der Ventilhähne, diese weit öfter nachgesehen und jede

Unregelmäßigkeit im Entstehen beseitigt werden kann.Wenn sich die Beschaffungskosten von Maschinen mit solchen Ventilhähnen auch

etwas höher belaufen, als bei Spritzen mit gewöhnlichen Ventilen, so

gewinnen die Eigenthümer dennoch wesentlich dabei, wenn man berücksichtigt,

daß jede Feuerspritze mit dieser Einrichtung doppelten Werth erhält,

dadurch, daß jede während des Ganges derselben eintretende Verstopfung der

Ventile gleich an Ort und Stelle in zwei Minuten gehoben werden kann.

Bekannt geworden sind, meines Wissens, Feuerspritzen mit

Ventilhähnen (jedoch ohne Angabe der Detailconstruction) zuerst durch die Herren Voigt und Guthmann in

Chemnitz, welche in der sächsischen Industrie-Zeitung vom 24. Mai 1861, Seite

246, eine Besprechung dieser Spritzengattung unter Beifügung eines Holzschnittes

lieferten, wobei letzterer jedoch nur die allgemeine Anordnung, nicht aber die Einrichtung des

wesentlichsten Theiles, nämlich die des Ventilhahnes, erkennen läßt.

Es dürfte daher nicht unangemessen seyn, wenn wir auf Tab. VII mit Fig. 14b die bezeichnete Skizze liefern, welche

den Ventilhahn im Verticaldurchschnitte darstellt (den Hahnkörper mit horizontal

liegender Achse gedacht) und woraus hervorgeht, daß hier alle vier Ventile in einem

und demselben Körper aufgenommen sind. Stehen die Stiefel der sonst vorhandenen

einfach wirkenden Pumpen beziehungsweise in P₁

und P₂ und wird das Wasser von S aus angesogen und nach W

hin fortgedrückt, so erklärt sich das Spiel der Saugventile u, v eben so von selbst wie das der Steigventile a und b.

Das Vollkommenste seiner Art, was mir bis jetzt bekannt wurde (wie schon erwähnt,

habe ich eine speciellere Einsicht von den Knaust'schen

Ventilhähnen nicht erlangen können), ist unstreitig der Ventilhahn der Herren Dürkoop und Comp., Mechaniker

und Spritzenfabrikanten in Braunschweig, wovon sich in Fig. 15–22 so viel

Ansichten gezeichnet vorfinden, als dessen Verständniß erfordert.

Wie bei Knaust sind auch hier zwei Hähne h₁ h₁ und h₂ h₂ Fig. 15

vorhanden, nur liegen jetzt die Ventile eines jeden hintereinander. Ihr Ort in Bezug

auf das Saugrohr S, auf die Stiefel P₁ und P₂,

sowie auf den Windkessel W und das Steigrohr T, erhellt ohne weiteres aus der gedachten

Grundrißfigur, die übrigens auf völlige Richtigkeit keinen Anspruch machen

kann.Ich bin nur in den Besitz eines Dürkoop'schen

Hahnes gelangt, welcher der Maschinen-Modellsammlung der polytechn.

Schule in Hannover gehört, habe aber weder eine zugehörige Spritze noch die

Zeichnung einer solchen zu Gesicht bekommen.

Vor dem Chemnitzer Hahne dürfte der Dürkoop'sche den

Vorzug haben, daß der Raum zwischen dem Pumpenkolben und den Ventilen möglichst

klein wird, auch die sonstigen Dispositionen der Spritze, namentlich das Verhältniß

der Hebellängen zwischen Kolbenstangen und Druckbäumen, sich nicht ungünstig

gestaltet, kein zu geringer Kolbenhub erzeugt wird etc.

Die Lage und Gestalt vom Saugventil k, wie Druck-

oder Steigventil k₁ erhellt hinlänglich aus den

Durchschnittsfiguren 20 und 21, die beziehungsweise nach den Linien ab und cd von

Fig. 16

und 19

genommen sind. Die Richtung der Spindeln (Achsen), um welche sich beide

Klappenventile k und k₁ drehen, sind in Fig. 22 durch die Linie

gg angedeutet, wobei noch auf die oben und

unten sichtbaren Schrauben aufmerksam zu machen seyn dürfte, nach deren Entfernung die

Ventilspindeln wie die Klappen k, k₁

herausgenommen werden können. Mit Ausnahme der Mutter r,

r besteht der ganze übrige Körper aus einem einzigen Messinggußstücke.

Bei dem mir vorliegenden Dürkoop'schen Hahnexemplare weiß

man nicht, was man mehr beloben soll, den vortrefflichen Guß oder die ganz

vorzügliche Ausführung. Gleich günstige Urtheile sind mir über die Dürkoop'schen Feuerspritzen überhaupt bekannt

geworden.

Schließlich wird es nicht ohne Interesse seyn, ein den Mechanikern Tidow und Wellhausen in

Hannover patentirtes Wagengestell für Feuerspritzen vorzuführen, welches die

Vortheile vier gleicher und hoher Räder mit großer Gelenkigkeit und Festigkeit

vereinigt, und in Fig. 23 und 24 abgebildet ist. In der

Aufrißfigur 23 hat man die vier Räder r, r weggelassen,

welche im Grundrisse Fig. 24 sichtbar sind.

Uebrigens bemerkt man leicht, daß das Hauptprincip der Construction in der Anordnung

eines zweitheiligen Langbaumes L₁ L₂ besteht, dessen Vereinigungs- und

Drehpunkt ein Bolzen M bildet. Wie das Wagengestell mit

der Hauptbohle A des Wasserkastens der Feuerspritze

verbunden ist, die Anordnung der Drehschemel m, deren

Reibnagel B, der Zugschwengel o nebst Waage (Sprengwaage) q und deren

eisernen Stützstäben (Streitstangen) p, p erhellt ohne

weitere Beschreibung aus unserer in 1/32 der wahren Größe ausgeführten

Zeichnung.Zur Begrenzung der Einschlagungsgröße (des Lenkungswinkels) der beiden

Gestelltheile, ist (wie Fig. 24 punktirt

angegeben) an der Bohle A eine Knagge i befestigt, gegen welche beim Einschlagen der

Langbaum L₂ tritt.

Tafeln