| Titel: | Beschreibung der von D. Siebe in London nach dem Harrison'schen Patent ausgeführten Eismaschine; von Dr. Robert Schmidt, Civilingenieur in Berlin. |

| Fundstelle: | Band 168, Jahrgang 1863, Nr. CXIV., S. 434 |

| Download: | XML |

CXIV.

Beschreibung der von D. Siebe in London nach dem Harrison'schen Patent ausgeführten

Eismaschine; von Dr. Robert

Schmidt, Civilingenieur in Berlin.

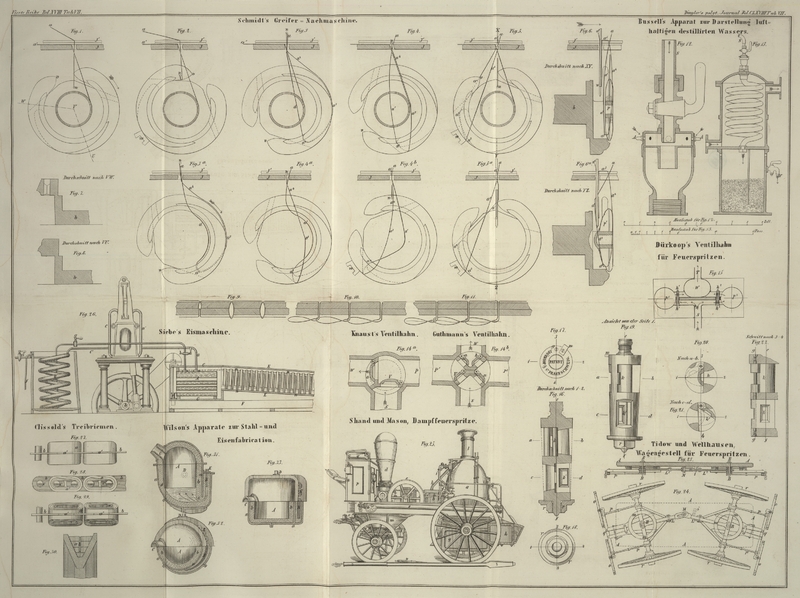

Mit einer Abbildung auf Tab. VII.

Schmidt, über Siebe's Eismaschine.

Auf der letzten allgemeinen Londoner Industrie-Ausstellung erregte die von D.

Siebe in London nach dem Harrison'schen Patent ausgeführte Eismaschine, welche unausgesetzt große

Massen Eis producirte, bedeutendes Interesse. Ehe wir zur näheren Beschreibung

dieser Maschine mit Hülfe der Skizze Fig. 26 übergehen, sey

erwähnt, daß dieselbe in die Kategorie derjenigen Eismaschinen gehört, bei welchen

dem in Eis zu verwandelnden Wasser die Wärme dadurch entzogen wird, daß in der

Umgebung desselben ein flüssiger Körper rasch verdampft; letzterer ist im vorliegenden Falle

Aether, dessen Verdampfung durch die entsprechende Thätigkeit einer doppeltwirkenden

Luftpumpe bewerkstelligt wird.

A ist der Aetherkessel, nach Art eines gewöhnlichen

Dampf-Röhrenkessels construirt; er steht durch das Rohrsystem a, a' mit der Luftpumpe in Verbindung, welche durch die

horizontal gelagerte Welle b in Umdrehung gesetzt wird.

Die Luftpumpe stößt die erzeugten Aetherdämpfe durch das Rohrsystem c, c' nach der Kühlschlange B, in welcher sich dieselben condensiren. d

ist das Zuführ- und f das Abführrohr für das

Kühlwasser von gewöhnlicher Temperatur (etwa 12° C.), und durch Oeffnen der

Hähne g und h kann der in

der Kühlschlange vorhandene Aether neuerdings in den Aetherkessel zur Wirkung

gebracht werden.

Der Aetherkessel A besteht aus einer Anzahl paralleler,

an ihren Enden verbundener Kupferröhren, welche sich in einem, aus einem schlechten

Wärmeleiter gebildeten Behälter C befinden, der zum

größten Theil mit einer gesättigten Kochsalzlösung gefüllt ist, welche bei einer

Kälte von – 15 1/2° C. noch nicht gefriert. Das Gefäß C steht direct in Verbindung mit dem Canal E, worin durch Wände n

Zellen angeordnet sind, welche Zinkkästen v, die das in

Eis zu verwandelnde Wasser enthalten, aufnehmen. Indem nun das durch die

Aetherverdampfung sehr kalt gemachte Salzwasser in C

durch den Canal E fließt und dabei die Zinkkästen

umspült, friert das Wasser in letzteren zu Eistafeln. Um endlich dasselbe Salzwasser

immer wieder zur Verwendung zu bringen, steht der Canal E mit dem Canal F in Verbindung und die Pumpe

r schafft dasselbe wieder in den Behälter C, von welchem aus es neuerdings zur Wirkung kommt. Die

Zinkkästen werden nach der Operation aus dem Canal E

einzeln herausgenommen und etwa eine Minute lang in warmes Wasser gehalten, worauf

sich das Eis leicht daraus ablöst.

Nachschrift.

Die Gesammtmenge Aether, welche in einer Maschine von der Größe der in London

ausgestellten angewandt wird, die per Tag eine Tonne (20

engl. Centner) Eis erzeugt, ist beiläufig 64 Gallons; der Verlust durch Entweichen

des Dampfes beträgt nach Siebe's Angabe nicht über 1 Pfd.

avoir. Aether per Tonne erzeugten Eises.

Eine Eismaschine in Siebe's eigenem Besitz, welche in 24

Stunden 5 Tonnen Eis erzeugt, wird durch eine Hochdruck-Dampfmaschine

getrieben, deren Cylinder 11 Zoll Durchmesser und 3 Fuß Hub hat; sie arbeitet mit 30

Pfd. Dampfdruck und hat eine Leistung von beiläufig 24 effectiven Pferdekräften.

Die größte Siebe'sche Maschine ist auf 10 Tonnen tägliche

Eisproduction berechnet;

mit zunehmender Größe der Maschine wird der Arbeitsverlust immer kleiner.Ueber die Preise der Siebe'schen Eismaschinen, je nach ihrer Production, sehe man die

Angaben im polytechn. Journal Bd. CLXVII

S. 396.

Die erzeugten Eisstücke sind nicht so glasähnlich durchsichtig wie das natürliche

Eis. Dieses etwas milchichte Ansehen des Productes ist sein einziger Fehler; es wird

aber ohne Zweifel (durch Luftfreimachen des zum Gefrieren angewendeten Wassers) noch

gelingen, denselben zu beseitigen. Man kann Eisblöcke von jeder Größe durch

Aufeinanderlegen der einzelnen Stücke erhalten, indem diese dann zu einer einzigen

Naht zusammenfrieren.

Der ursprüngliche Erfinder der Maschine ist James Harrison

in Geelong, Mitglied des gesetzgebenden Rathes von Victoria. Nach fruchtlosen

Versuchen, durch Mechaniker in seinem Vaterlande eine brauchbare Maschine nach

seinem Princip ausführen zu lassen, begab er sich zu diesem Zweck nach England. Im

Jahre 1856 wurde ihm auf seine erste Maschine in Großbritannien ein Patent ertheilt

und im J. 1857 nahm er ein Patent auf Verbesserungen derselben.Im J. 1860 war bereits in Liverpool eine Fabrik zur Eiserzeugung mittelst der

Aethermaschine in Betrieb, über deren Einrichtung Dr. Dullo im polytechn. Journal Bd. CLVIII S. 115 einen Bericht

mitgetheilt hat. Im März 1862 ließ sich endlich Siebe die

gegenwärtige vervollkommnete Construction der Maschine patentiren. (Practical Mechanic's Journal, April 1863, S. 5.)

Tafeln