| Titel: | Ueber C. Touaillon's Maschine zum Schärfen der Mühlsteine; von Carl Kohn. |

| Fundstelle: | Band 170, Jahrgang 1863, Nr. XXVII., S. 93 |

| Download: | XML |

XXVII.

Ueber C. Touaillon's Maschine zum Schärfen der Mühlsteine;

von Carl Kohn.

Aus den Mittheilungen des nieder-österreichischen

Gewerbevereins, September 1863, S. 594.

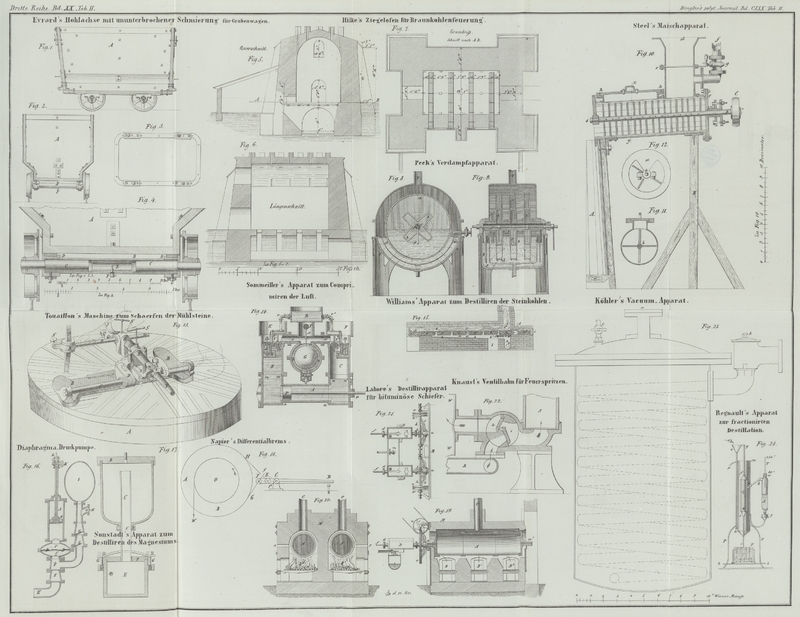

Mit einer Abbildung auf Tab. II.

Kohn, über Touaillon's Maschine zum Schärfen der

Mühlsteine.

Es ist bekannt, daß die Mühlsteine in der frühesten Zeit und zwar in jener, wo die

ersten Wassermühlen errichtet wurden, mit glatten Flächen versehen waren; es waren

nämlich zwei Steine, der Bodenstein (feststehend) und der Läufer, welcher sich

parallel ober dem Bodenstein drehte und so mit seiner dem Sandsteine eigenthümlichen

rauhen Fläche das Korn zum Vermahlen brachte.

Es mögen circa 50 Jahre seyn, daß man solche Steine

verwarf und an deren Stelle andere mit eigens eingehauenen Furchen, welche in einer

gewissen Anordnung auf den Mahlstein-Flächen angebracht wurden, verwendet,

und zwar aus dem Grunde, weil die glatten Steine das Getreide erhitzten und dasselbe

überdieß unvollkommen zerrieben, so zwar, daß das Mahlgut nicht aufgelöst werden

konnte.

Die Schweizer hatten zuerst ihre Mühlsteine mit vertieften radialen Curven versehen,

theils in geraden Radien und zum Theil in Bogen-Curven, die vom Mittel zum

Rande gezogen wurden; solche vertiefte Linien werden

„Hauschlag“ genannt, und zwar „Schweizer

Hauschlag.“

Der Bodenstein hatte gewöhnlich 1 Meter im Durchmesser und wurde in drei Zonen

getheilt; die erste Zone ist das Centrum oder Coeur, die

zweite ist die Mittel-Zone und die dritte die Mahl-Zone.

Die erste Zone ist etwas concav, damit das hineingeschleuderte Korn gröblich

gebrochen wird; es gelangt von da in die weniger concav gehaltene Mittel-Zone, wo das Korn

aufgelöst wird und kommt dann in die dritte Zone, welche parallel zum Bodensteine

das aufgelöste Korn fein zermahlt. Die englischen und französischen Müller haben

verschiedenartige Schläge, welche sich theils nach dem zu vermahlenden Gut, theils

nach der Härte ihrer Steine richten. So z.B. haben die Schweizer sehr weit entfernte

Strahlen in ihrem kleiner gehaltenen Stein, während die Franzosen ihre

Radial-Curven sehr enge halten, daher erstere Steine schnellere Umdrehungen,

letztere hingegen kleinere Geschwindigkeiten benöthigen. Die Holländer haben

Tangenten, welche vom Rande bloß die Mittel-Zone tangiren, und so hat wieder

jede Steindimension ihre bestimmte Zahl. Im Mittel wird angenommen, daß jede Furche

im Läufer die Furche im Bodensteine 17,000 mal in einer Minute zu passiren hat.

Diese richtige Geschwindigkeit wird für jeden Steindurchmesser sehr leicht gefunden,

wenn man die Zahl 5000 mit dem Durchmesser des Steines in Zollen dividirt, das

Product gibt dann die Umdrehungszahl für den Läufer; hat z.B. derselbe 36 Zoll

Durchmesser, so ist 5000 : 36 = 138,8 per eine Minute

u.s.w.

Ohne in die Regeln der Steinzurichtung eingehen zu wollen, welche in allen Werken

über Mühlenbaukunst zu finden sind, soll hier bloß bekannt gegeben werden, wie die

Steine mit ihren Furchen durch eine Maschine eingehauen werden; da das Mahlgut

lediglich von der Regelmäßigkeit und Schärfe der Züge oder des Hauschlages in Bezug

auf Gleichförmigkeit abhängt, so hat man zu diesem Zwecke die in Fig. 13 abgebildete

Steinhau-Maschine construirt.

Diese Maschine, welche auf der Mahlfläche des Bodensteines A liegt, worauf die beliebigen Furchen vorgezeichnet werden, besteht aus

einer schweren gußeisernen Bodenplatte B, B, welche an

ihrer unteren Fläche gehobelt ist, damit sie gut auf dem Steine aufliegt. An dem an

der Bodenplatte angegossenen Lager ist der Länge nach eine Rundspindel C von Stahl gut egalisirt angebracht, auf welcher sich

ein metallener Schlitten D schieben läßt. Dieser

Schlitten hat rechtwinklich zur Spindel oder Leit-Colonne eine Metallhülse

E, durch welche sich ebenfalls eine Leitschiene

aus- und einschieben läßt, die mit F bezeichnet

ist; an dem Ende dieser zweiten Schubstange befindet sich eine beliebig zu

verstellende Kurbel G, um deren Zapfen sich der Support

I bewegen kann, durch welchen die verschiebbare

Stahlstange H, H festgestellt wird, an deren Ende ein

Klemmkopf K befestigt ist. In diesem Klemmkopf wird die

Spitz- oder Flachpille eingeklemmt; diese Pille kann durch eine kleine

Drehung der Stange H, H unter jedem beliebigen Winkel

gestellt werden. Sind alle Schraube S, S, S

festgestellt, so kann mit der linken Hand die ganze Maschine auf der Leitspindel C, C beliebig verschoben werden, während mit der rechten

Hand die Pille auf und nieder geschlagen wird. Je nach der Hubhöhe wirkt die Pille

tief oder seicht, ohne daß sich hierbei die schwere Grundplatte, welche auf dem

rauhen Steine liegt, verschieben kann. Um aber auch gleichzeitig die Schiebestange

F successive in gleichförmigen Abständen

vorzuschieben, ist an dem Schlitten E eine

Schraubenhülse derart angebracht, daß man mit einer Flügelmutter mittelst des

Daumens der linken Hand leicht um einen aliquoten Theil des Schraubenganges drehen

kann; es sind deßhalb verschiedene solche Flügel- oder Lappenmuttern

einzusetzen, die 3, 4, 6 Flügeln haben, so daß man um 1/3, 1/4 oder 1/6 Zoll die

Pille während dem Schlagen weiter schieben kann.

Man wird allerdings fragen, wozu diese Maschine? Man kommt so auch zum Ziel, indem

man bloß eine Pille mit Stiel braucht und so auch durchkommt.

Solche Hauschläge mit freier Hand hervorzubringen, ist ungemein schwer; man wird

nicht leicht einen Schärfer finden, der im Stande ist, die Curven so gleichförmig

tief zu machen und sie bis an den Rand verlaufen zu lassen. Zu diesem Ende ist im J.

1831 und 1832 von dem Franzosen Touaillon eine Maschine

construirt worden, die ganz so, wie sie damals construirt wurde, auch heute noch

besteht, und das ist diese obige, nach der Natur gezeichnete Maschine: man kann mit

derselben den Stein vollkommen mathematisch behauen.

Der Schärfer, welcher seinen Stein behauen will, stellt selbe erst auf den Stein, in

das Mittel zeichnet er sich seine Radien oder geraden Linien mit der Kohle auf den

Stein beiläufig auf und beginnt dann mit dem Hauen auf diese Weise; wenn er in

gerader Stellung geht, so schlägt er lauter kleine Furchen heraus, die die Breite

des Meißels haben; will er schmälere Furchen haben, so verdreht er bloß das Messer

und es wird in diesem Zustand, wo das Messer diagonal ist, eine schmälere Furche

einhauen; ebenso kann er auch mit dieser breiten Pille eine Furche einhauen, die am

Ende nur zwei Linien breit ist; nur während der Steinhauer oder Steinschärfer diese

Pille in Bewegung setzt, defilirt das Messer nach auswärts, er haut mit einem Stein

oder umgekehrt, wird nach dieser Richtung gedreht, so

geht die Spindel nach einwärts, während er nur darauf losklopft, ohne zu sehen

wohin.

Was die Tiefe des Hiebes anbelangt, so erfordert dieselbe eine ganz kleine Uebung; er

hat bloß das gleichhohe Aufheben zu beobachten, was sehr leicht ist. Wenn er sieht,

daß die Schneide die Kurbel verläßt, so ist es hoch genug.

Das Schärfen der Steine mit dieser Maschine geht so schnell, daß man nur ungefähr ein Drittel der

gewöhnlichen Zeit bei harten Steinen braucht; dabei hat man den Vortheil: 1) daß der

Hieb gleichförmig wird, 2) daß die Kante, weil der Support nicht nachläßt, scharf

bleibt, und 3) daß man seinen Stein in einem Drittel der Zeit schneller in Betrieb

bringt, was bei dem Müller die Hauptsache ist.

Unsere Steine müssen jeden zweiten Tag geschärft werden; die französischen Mahlsteine

haben die Eigenschaft, daß man sie nur alle 6 bis 7 Tage einmal zu schärfen braucht,

wenn sie auch in dieser Zeit jeden Tag 24 Stunden in Gebrauch standen, und dazu sind

hauptsächlich diese Maschinen für harte Steine vorzuziehen.

Was das Hauen der ganz weichen Steine anbelangt, so ist dasselbe mit freier Hand sehr

schwer; wenn man sieht, wie die Müller dieses Hauen handhaben, so sollte man gar

nicht glauben, daß dieß möglich wäre; natürlich geht ein guter, großer Theil des

Mahlgutes verloren, weil es nicht durchgebeutelt, nicht vollständig aufgelöst und

gesäubert wird, und das liegt einzig und allein – was zwar unsere Müller

nicht glauben wollen – an dem Hiebe, nämlich nicht nur an der Art und Weise

des Hiebes, sondern an der Gleichförmigkeit desselben, und eine solche im Hiebe

durch die Hand hervorzubringen, ist so ziemlich eine Unmöglichkeit.

Man braucht zum Behauen von 30zölligen Steinen fünf Stunden, zu weichen und

französischen Steinen 1 1/2 Tag; diese Maschine braucht für Steine von 40 Zoll im

Durchmesser bloß vier Stunden. In Frankreich existirt fast gar keine ordentliche

Mühle, wo nicht diese Maschine verwendet wird.

Von Oesterreich weiß ich es nicht recht, dieß bleibt noch ein Geheimniß; einige

Müller haben wohl den Wunsch eine solche Maschine zu besitzen, aber gesehen habe ich

noch gar keine, wo mir doch übrigens auch jene Objecte nicht entgangen sind, die man

sonst zu verheimlichen sucht.

Eine rationelle Mühle ohne diese Maschine läßt sich nicht denken, und unter einer

rationellen Mühle verstehe ich natürlich diejenige, wo das Getreide bloß zum Mehl

verwandelt und eine größtmögliche Menge erzielt wird, das nebenbei eine besondere

Güte hat; und dazu ist dieses Instrument von der größten Wichtigkeit.

Es ist übrigens sehr einfach, so zwar, daß, wenn ein Bursche von 15 Jahren sich

darüber macht, er in acht Tagen eben so gut schärfen kann, als Schärfer, die

30–40 Jahre dabei sind und die am besten bezahlt werden.

Daß die Schärfer keine Freunde dieser Maschine sind, ist selbstverständlich; es

dürfte dieselbe viel wichtiger seyn, als sie zu seyn scheint, da sie nicht beachtet

und von den Müllern selbst schief angesehen wird, weil sie immer in dem Glauben

sind, die Maschinenarbeit könne keine Handarbeit ersetzen. Das ist zum Theil wahr,

aber es ersetzt auch nie Händearbeit die Maschinenarbeit.Der Preis einer solchen Maschine ist 300 Francs.

Tafeln