| Titel: | Verfahren zur Reinigung oder Destillation des Magnesiums; von Ed. Sonstadt. |

| Fundstelle: | Band 170, Jahrgang 1863, Nr. XXXVIII., S. 115 |

| Download: | XML |

XXXVIII.

Verfahren zur Reinigung oder Destillation des

Magnesiums; von Ed.

Sonstadt.

Aus der Chemical News, 1863, Nr. 189.

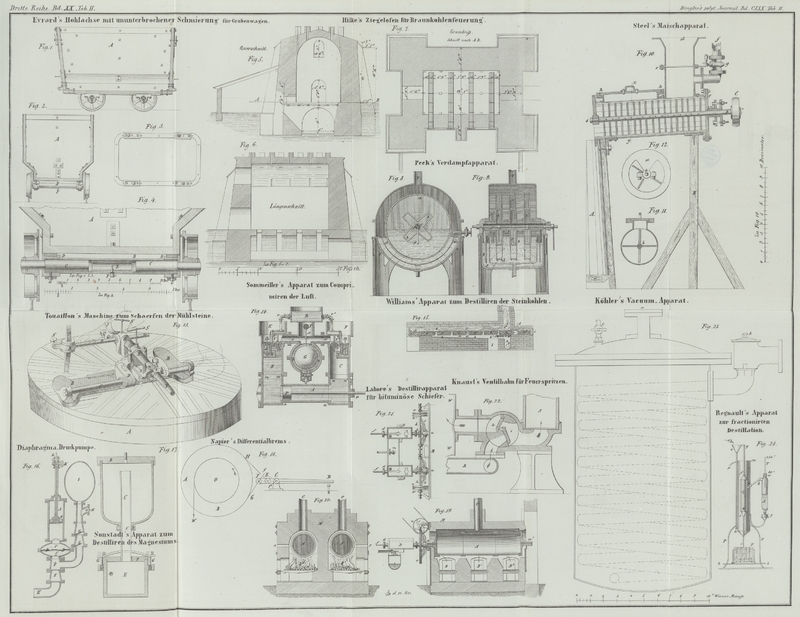

Mit einer Abbildung auf Tab. II.

Sonstadt's Verfahren zur Reinigung oder Destillation des

Magnesiums.

Wie ich in meiner früheren Mittheilung (polytechn. Journal Bd. CLXIX S. 442) bemerkt habe, stelle ich

zur Gewinnung des Magnesiums wasserfreies Chlormagnesium-Natrium dar, indem

ich die Lösung von Chlormagnesium im Gemisch mit Kochsalz eindampfe und schmelze;

das erhaltene Chlormagnesium-Doppelsalz zersetze ich dann in einem

schmiedeeisernen Tiegel durch Natrium.

Seitdem habe ich gefunden, daß bei der Bereitung des Doppelsalzes das Kochsalz

vortheilhaft durch Chlorkalium ersetzt werden kann.

Um das durch Zersetzung des Chlormagnesium-Doppelsalzes mit Natrium erhaltene

rohe Magnesium zu reinigen, destillire ich es in einem besonderen Apparat. Derselbe

besteht aus zwei, durch ein Rohr oder Canäle mit einander verbundenen Gefäßen; diese

Gefäße müssen beide für die Dauer des Destillationsprocesses luftdicht geschlossen

werden. Das eine derselben, welches das rohe Magnesium enthält, wird in einem Ofen

angebracht und mit dem Brennmaterial umgeben; das andere Gefäß befindet sich

unmittelbar darunter außerhalb des Ofens. Nachdem das rohe Magnesium in das obere

Gefäß gebracht und der Apparat luftdicht geschlossen worden ist, leitet man einen

Strom trockenes Wasserstoffgas durch die beiden Gefäße, zu welchem Zweck in jedem

derselben eine kleine Oeffnung gelassen wurde. Wenn sämmtliche Luft durch das Gas

ausgetrieben ist, verschließt man diese Oeffnungen durch Eintreiben von

Stahlpfropfen, läßt jedoch in dem Pfropf des unteren Gefäßes eine sehr kleine

Oeffnung, damit, wenn der Apparat erhitzt wird und das Gas sich ausdehnt, der

Ueberschuß desselben entweichen kann. Letztere Oeffnung kann durch einen genau

hineinpassenden Draht geschlossen werden.

Nachdem der Apparat beschickt und vorgerichtet ist, zündet man das Feuer um das obere

Gefäß herum an, und entzündet das aus der erwähnten kleinen Oeffnung entweichende

Wasserstoffgas, welches man so lange brennen läßt, bis es von selbst verlöscht,

wornach man die Oeffnung mittelst des Drahtes verschließt. Das untere Gefäß wird

während des Processes äußerlich mit Wasser abgekühlt. Das Gefäß, welches das Magnesium enthält, muß

auf eine sehr helle Rothglühhitze, nahezu auf die Weißglühhitze gebracht und diese

Temperatur so lange unterhalten werden, bis das untere Gefäß dessenungeachtet kühler

wird als es am Anfang des Processes war.

Nach beendigter Operation nimmt man den Apparat aus dem Ofen und läßt ihn erkalten;

wenn man ihn dann auseinander nimmt, wird man das Magnesium als eine mehr oder

weniger feste Masse im unteren Gefäße finden.

In der Abbildung des Apparates, Fig. 17, bezeichnet A einen schmiedeeisernen Tiegel; B ist der auf denselben geschraubte schmiedeeiserne Deckel; C, C ist ein schmiedeeisernes Rohr, welches den Tiegel

mit dem Condensator verbindet und bei D luftdicht in den

Tiegel geschraubt ist.

E ist der schmiedeeiserne Condensator mit einem Loch e von 1/4 Zoll Durchmesser, welches mit einem eisernen

Pfropf verschlossen wird; F ist der auf den Condensator

mittelst Schraubenbolzen G befestigte Deckel.

Tafeln