| Titel: | Apparat zur fractionirten Destillation, um den Handelswerth der Steinkohlentheeröle und der Schieferöle zu bestimmen; von V. Regnault. |

| Fundstelle: | Band 170, Jahrgang 1863, Nr. XL., S. 118 |

| Download: | XML |

XL.

Apparat zur fractionirten Destillation, um den

Handelswerth der Steinkohlentheeröle und der Schieferöle zu bestimmen; von V. Regnault.

Aus den Annales de Chimie et de Physique, 1863, t. LXVIII

p. 409.

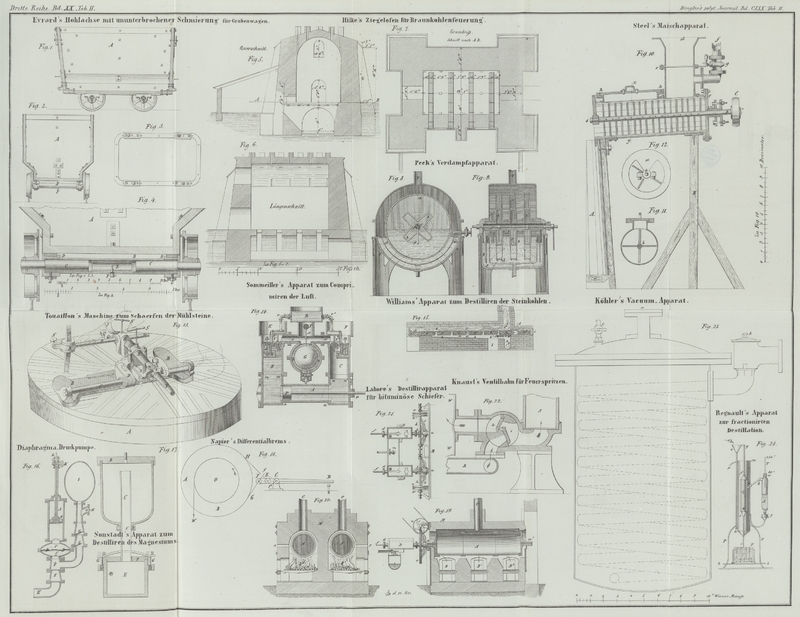

Mit einer Abbildung auf Tab. II.

Regnault's Apparat zur fractionirten Destillation, um den

Handelswerth der Steinkohlentheeröle zu bestimmen.

In Frankreich werden jetzt beträchtliche Quantitäten von den durch Destillation des

Steinkohlentheers oder der Schiefer gewonnenen Oelen eingeführt. Dieselben sind

complicirte Gemische, deren Werth nach dem Verhältniß der darin enthaltenen

flüchtigsten Oele sehr variirt. Die flüchtigsten Theile werden ausschließlich zur

Fabrication der schönen Farbstoffe angewandt, welche man mittelst Benzin darstellt;

diejenigen von mittlerer Flüchtigkeit werden für Firnisse und zum Entfetten der

Wolle benutzt; die am wenigsten flüchtigen endlich dienen zur Fabrication der

Phenylsäure (Carbolsäure), oder zur Beleuchtung. Um den Werth dieser Gemische zu

ermitteln, gab es bisher kein anderes rasch ausführbares Verfahren, als dieselben

mit Anwendung eines Thermometers zu destilliren und das Verhältniß der Oele zu

bestimmen, welche zwischen den bestimmten Grenzen der zunehmenden Temperatur

übergehen. Die französische Zollverwaltung wendet dasselbe Verfahren an, um den

Eingangszoll für diese Substanzen festzusetzen.

Damit aber eine derartige Bestimmungsweise nicht zu häufigen Streitigkeiten

Veranlassung gibt, muß die Destillation nothwendig auf eine vollkommen gleichförmige

Weise und mittelst nahezu gleicher Apparate ausgeführt werden. Bekanntlich zeigt

nämlich dasselbe Gemisch flüchtiger Substanzen sehr verschiedene

Destillationstemperaturen, je nachdem man das Gefäß des Thermometers in die kochende

Flüssigkeit taucht, oder es bloß dem aus derselben entweichenden Dampf aussetzt.

Taucht man das Gefäß des Thermometers in die Flüssigkeit, so wird die Temperatur

auch nicht dieselbe seyn, wenn man die Destillation entweder schneller oder

langsamer bewerkstelligt.

Die Zollverwaltung beauftragte mich einen leicht zu behandelnden Apparat zu

construiren, durch welchen die Unsicherheiten dieses Verfahrens größtentheils

vermieden werden. Ich beschreibe im Folgenden denjenigen, bei welchem ich stehen

blieb.

Fig. 24 zeigt

diesen Apparat im senkrechten Durchschnitt. Er besteht aus einer cylindrischen

Retorte A von Kupferblech, welche mit einem kleinen

Tubulus a und einem gekrümmten Hals b, c versehen ist. Letzterer tritt mit Reibung in den

seitlichen Tubulus d der Kühlvorrichtung B. Diese Kühlvorrichtung besteht aus einem Cylinder e, f von Messingblech, welcher oben und unten mit

engeren metallenen Röhren f, g und e, i endigt. Das Ganze ist luftdicht in einem metallenen

Muff m, n befestigt. Ein Wasserstrom, welchen man

mittelst eines Hahns regulirt, gelangt in den über dem Seitenrohr o, n befindlichen Trichter o; das überschüssige Wasser fließt durch einen oben am Muff angebrachten

Tubulus p ab.

Der Apparat wird auf einen am Muff befestigten Dreifuß P,

P gestellt. Dieser Dreifuß trägt eine horizontale Coulisse h, l, worin ein Träger V

verschoben werden kann, welcher mit fünf Glasröhren versehen ist, die unten

verschlossen sind, neben einander stehen und in Kubikcentimeter eingetheilt sind.

Man kann so nach einander die Oeffnung von jeder der eingetheilten Röhren unter die

Mündung i der Kühlvorrichtung führen.

Die Operationsweise ist nun folgende:

Man nimmt stets mit derselben Pipette (ähnlich denjenigen welche man für die

alkalimetrischen Proben anwendet) 100 Kubikcentimeter von dem zu prüfenden Oel,

welche man durch den Tubulus a in die Retorte A gießt; der Stand der Flüssigkeit darf nicht

beträchtlich über das Drittel der Retorte hinaufreichen. Mittelst eines Pfropfes

befestigt man das Celsius'sche Thermometer T in den

Tubulus a. Die Länge dieses Thermometers, seine

Graduirung und seine Adjustirung im Pfropf müssen der Art seyn, daß sein Gefäß nicht

in die Flüssigkeit taucht und daß der Grad 80 kaum über den Pfropf hinausreicht.

Alsdann ist in allen Versuchen der nicht in den Dampf getauchte Theil der

Quecksilbersäule, bei gleichen Temperaturen, ein und derselbe.

Die Destillation der Flüssigkeit wird mittelst eines Gasbrenners oder einer beliebig

regulirbaren Weingeistlampe S bewerkstelligt.

Als Beispiel nehmen wir an, man wolle das Gemisch zerlegen:

1) in Oele, welche vor 100 Grad destilliren,

2) in Oele welche von 100 bis 120 Grad übergehen,

3) in Oele welche von 120 bis 140 Grad übergehen,

4) in Oele welche von 140 bis 160 Grad übergehen,

5) in Oele welche von 160 bis 180 Grad übergehen.

Der Träger V wird so gestellt, daß die eingetheilte Röhre

Nr. 1 sich unter dem Tubulus i befindet. Man bringt die

Flüssigkeit in der Retorte zum Sieden und so lange die Temperatur 100 Grad nicht

überschreitet, sammelt man das destillirte Product in der Röhre Nr. 1. Sobald die

Temperatur über 100 Grad steigt, verschiebt man den Träger V, um die Röhre Nr. 2 unter den Tubulus i zu

bringen und läßt sie daselbst, bis die Temperatur 120 Grad zu überschreiten beginnt.

Man führt alsdann die Röhre Nr. 3 unter den Tubulus i,

und so fort, bis das Thermometer T 180 Grad

überschreitet, wo sich dann die Röhre Nr. 5 unter dem Tubulus i befindet. Die Operation ist nun beendigt und man verlöscht die

Lampe.

Bei dieser Verfahrungsweise werden die Dämpfe so vollständig condensirt, daß von

denselben durch den Tubulus g kaum etwas entweicht; die

condensirte Flüssigkeit läuft durch die Röhre e, i aus,

und setzt sich mit dem kalten Wasser, welches von dem Seitenrohr o, n herkommt, ins Gleichgewicht der Temperatur. Die

nach einander in den eingetheilten Röhren 1, 2, 3, 4, 5 gesammelten Flüssigkeiten

haben daher die gleiche Temperatur, welche nahezu diejenige der umgebenden Luft ist.

Man notirt sich die Volume in Kubikcentimetern, welche diese Flüssigkeiten

einnehmen, und nimmt an, daß diese Kubikcentimeter die

Gewichtsprocente der verschiedenen Oele repräsentiren, welche sich in dem

angewandten Gemisch befinden. Dabei begeht man einen kleinen Feier, weil man die

verschiedene Dichtigkeit dieser Flüssigkeiten nicht berücksichtigt; von diesem

Fehler kann man aber bei derartigen Bestimmungen absehen, weil die Dichtigkeiten nur

zwischen schwachen. Grenzen variiren.

Derselbe Apparat läßt sich in den chemischen Laboratorien benutzen. Will man größere

Quantitäten von Flüssigkeit der fractionirten Destillation unterwerfen, so ersetzt

man die kleine Retorte A durch eine andere von größerem

Fassungsraum, von 1 bis 2 Litern etc. Endlich gestattet dieselbe Anordnung die

Siedetemperaturen genauer zu bestimmen, als es gewöhnlich geschieht, und zu

ermitteln ob eine Flüssigkeit, welche man für rein hält, wirklich während der ganzen

Dauer ihrer Destillation eine constante Temperatur zeigt.

Tafeln