| Titel: | Selbstschließender Hahn; von J. C. Robertson und W. C. White in London. |

| Fundstelle: | Band 170, Jahrgang 1863, Nr. XLVIII., S. 187 |

| Download: | XML |

XLVIII.

Selbstschließender Hahn; von J. C. Robertson und W. C. White in London.

Aus dem London Journal of arts, August 1863, S.

84.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

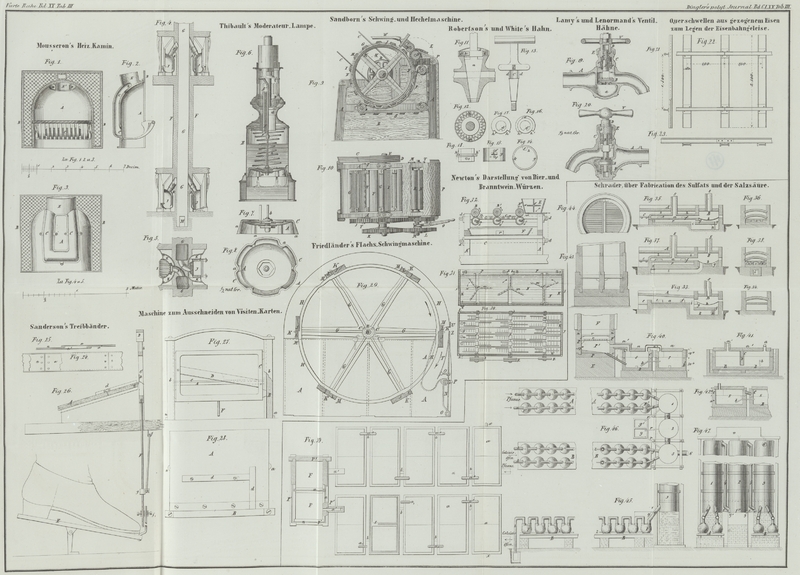

Robertson's selbstschließender Hahn.

Der Zweck dieser Erfindung (patentirt in England am 29. November 1862) ist, den Hahn selbstschließend zu machen, so daß

keine Flüssigkeit durch nachlässiges Offenlassen desselben verloren gehen kann. Der

obere Theil des Halters für den Hahnkern ist zu diesem Zweck so erweitert, daß er

eine runde Kammer bildet, in welcher eine Spiralfeder aus flachem Stahlband oder

Draht angebracht und an der Innenseite festgenietet wird. An dem Kern befindet sich

ein Stift, welcher in einen Schlitz an dem freien Ende der Feder oder in eine

Schleife des federnden Drahtes eingreift. Eine bewegliche Kappe schließt die Kammer

oben, und an ihrer unteren Fläche ist ein kleiner Vorsprung angebracht, welcher mit

einem Stift an der verbreiterten Fläche des Hahnkernes in Verbindung steht.

Dreht man nun den Griff des Hahns, so wird die Feder gespannt, worauf man die Kappe

in die Kammer hinabläßt und darin befestigt. Der Stift an der oberen Fläche des

Kernes stößt gegen den Vorsprung an der unteren Fläche der Kappe und hindert das

weitere Drehen des Hahns; wenn nun die Stifte und Vorsprünge (Aufhalter) richtig

angebracht sind, so muß nothwendig der Hahn, nachdem er geöffnet worden, beim

Loslassen des Griffs durch die Feder wieder geschlossen werden.

Solche Hähne können natürlich nur in einer Richtung gedreht werden; aber man kann

auch die beschriebene Einrichtung so modificiren, daß man sie durch Drehen nach

jeder Richtung öffnen kann. Hierzu nimmt man die Aufhalter an der oberen Fläche des

Kernes und der unteren der Kappe weg, und wendet statt einer Spiralfeder deren zwei

an, welche beide hinten in der Kammer befestigt sind und halb um dieselbe

herumgehen, um sich vorne zu treffen; ihre Stellung wird durch einen runden Draht in

der Kammer befestigt, um welche herum die Federn angebracht sind. Der Kern trägt

vorne einen Vorsprung oder Stift, welcher in die Enden beider Federn eingreift, so

daß die Federn, nach welcher Richtung man auch den Hahn drehen mag, ihn nach dem

Loslassen wieder in seine Schlußstellung zurückziehen und darin festhalten.

Fig. 11 ist

ein senkrechter Durchschnitt eines Hahnes mit einer Spiralfeder in der Kammer; a ist der Hahnkern, b der

Stift, woran die Feder c befestigt ist, deren anderes

Ende in der Kammer festsitzt; wenn der Kern gegen den Zug der Feder gedreht und dann

losgelassen wird, so wird er in seine geschlossene Lage zurückgehen und gegen den

Vorsprung d sich anlegen.

Fig. 12 zeigt

eine Federeinrichtung im Grundriß; die Feder ist bei a

fest, und der Vorsprung b an dem Kern spannt die Feder

nach jeder Richtung, so daß der freigelassene Kern seine Stellung wieder einnehmen

muß.

Fig.

13–18 stellen die einzelnen Theile der Kammer mit den doppelten

Federbewegungen dar. Von dem Hahnkern ist ein Theil des Umfangs bei c (Fig. 13) entfernt, so daß

die beiden Seiten d vorspringen, um gegen die Stifte d' (welche Fig. 16 und 17 im oberen

und unteren Grundriß darstellen) zu drücken, die an dem Kern in der Kammer in

umgekehrter Lage sitzen, wie der Aufriß Fig. 18 zeigt. Doppelte

umgekehrte Spiralfedern sind an den Zungen e (Fig. 16 und

18)

angebracht und deren andere Enden in ähnlicher Weise von den Zungen f gehalten (Fig. 14 und 15), welche

sich in der Kammer g befinden. h ist ein Aufhalter, gegen welchen die Vorsprünge h' (Fig.

16 u. 17) drücken.

Die Wirkung ist leicht verständlich; der Hahn kann nach jeder Richtung gedreht werden

und wird durch eine der Federn, welche jeden der Theile Fig. 16, 17 u. 18 umgeben,

zurückgebracht. Fig. 14 ist ein Grundriß der Kammer; k ist

ein Einschnitt in den Umfang zum Eingreifen des Federstiftes l (Fig.

13); wenn man mit dem Finger darauf drückt, so hält man dadurch bei

längerem Gebrauch des Hahnes denselben offen.

Tafeln