| Titel: | Friedländer's Flachs-Brech- und Schwingmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 170, Jahrgang 1863, Nr. LI., S. 173 |

| Download: | XML |

LI.

Friedländer's Flachs-Brech- und

Schwingmaschinen.

Aus dem Monatsblatt des hannoverschen Gewerbevereins,

1863, Nr. 7 u. 8.

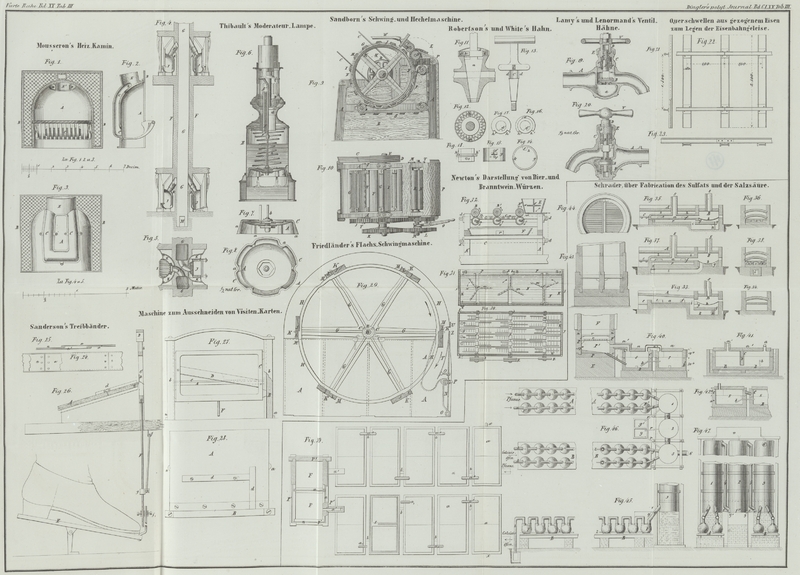

Mit einer Abbildung auf Tab. III.

Friedländer's Flachs-Brech- und

Schwingmaschinen.

Während Rowan's Maschine zum Brechen und Schwingen des

FlachsesMan sehe die Beschreibung der Rowan'schen Maschine

im polytechn. Journal Bd. CLXVI S.

19 und die Notiz über deren Leistung in Bd. CLXIX S. 154. immer noch an gewissen Mängeln leidet, welche ihrer Verbreitung hemmend

entgegentreten, hat merkwürdig rasch die von Friedländer

in Breslau (Neue Taschenstraße Nr. 1) erfundene Maschinerie bereits überall Eingang

gefunden, wo man Gelegenheit hatte, sich von ihrer Wirkungsweise zu überzeugen. In

letzterer Beziehung hat die jüngste Hamburger internationaleinternatinale landwirthschaftliche Ausstellung dem

Friedländer'schen Maschinensysteme sehr genützt, indem es

dort vor Jedermann arbeitete, sobald es das Wetter nur erlaubte.

Bei gedachter Ausstellung wurde auch der Redaction bekannt, daß man bereits von den

Maschinen mit Erfolg in renommirten Fabriken Gebrauch macht, beispielsweise in der

Flachsgarnspinnerei von Spiegelberg u. Comp. in Vechelbe zwischen Peine und Braunschweig, in der

Kaselowsky'schen Spinnerei in Bielefeld, bei Hrn. v.

Huhn auf Ober-Gerbachsheim bei Marklisse, bei

Hrn. Baron v. Lüttwitz auf Simmenau in

Ober-Schlesien und in allergrößter Ausdehnung bei der Société Linière in Brüssel.

Nach solchen Thatsachen wird es angemessen seyn, das Friedländer'sche Maschinensystem hier weiter zu besprechen und für die

Folge im Auge zu behalten.

Zuerst werde bemerkt, daß dasselbe aus zwei verschiedenen Maschinen besteht, welchen

der zu verarbeitende Flachs nach einander übergeben wird, nämlich aus einem Pochwerke als Brake und aus einer Schwingmaschine.

Jeder der sechs geschlitzten Stempel, woraus das Pochwerk eines Satzes besteht, macht

800 bis 900 Hübe per Minute und bearbeitet in wenig

Minuten das Material, Flachs oder Hanf, indem es solches im Stroh bricht und dabei

die Faser weich und verfeinerungsfähig macht.

Die Schwingmaschine, welche Figur 29 in ihren

Haupttheilen darstellt, ahmt genau die Arbeit der besten belgischen Handschwinge

nach und besteht der Breite nach (rechtwinkelig zu unserer Abbildung genommen) aus

zwei Abtheilungen, wovon die eine zum Vorschwingen, die andere zum Reinschwingen

benutzt wird, wobei sich letztere von ersterer nur durch etwas schärfere Messer

unterscheidet.

In unserer Abbildung bezeichnet A das Gestell der

Maschine, welches oberhalb in einen entsprechenden Schutzkasten (Deckel) ausläuft.

B stellt die Welle des großen Schwingrades vor,

wobei C die betreffenden Zapfenlager sind. Zwei

gußeiserne Armsysteme, G, mit der Nabe E und dem Ringe oder Kranze H bilden das Gerippe des Schwingrades, auf dessen Umfange die hölzernen 14

Zoll breiten Schwingemesser J befestigt sind. Darüber

befinden sich ferner sogenannte Schaber

K in Form von Fingernägeln, und zwar neun Stück, die so schräg gestellt sind, daß einer nach

dem andern arbeitet. Diese Schaber sollen die innere Seite der Flachsfasern öffnen,

überhaupt aber die Thätigkeit der bei Bearbeitung des Flachses durch die

Menschenhand wichtigen Finger nachahmen. L bezeichnet

ein Stück Holz, welches auf der stumpfen Seite der Schwingmesser sitzt und worin die

Schaber K befestigt sind, nebst einer Platte M, welche letztere zum Ersatze der bei Handarbeit angewandten

Streicher oder Glätter dient.

Der Schwingstock Z ist beweglich und stellbar angeordnet.

Er kann sich nämlich um einen Bolzen O drehen, so wie

man durch Schrauben P eine Stellung zu erzeugen im

Stande ist, welche die erforderliche Entfernung von den Schlägern J, den Schabern K und den

Platten M herstellt. Ferner ist T ein ebenfalls durch Schrauben Q stellbares

Blech um die Enden der Flachsfasern mehr oder weniger zu bearbeiten. Sind die Enden

hart, so wird das Blech T vorgestellt, dagegen

zurückgestellt wenn sie weich sind, um die Enden zu schonen.

Endlich bezeichnet U eine Platte, welche am Gestell A befestigt ist, womit man die Hand des Arbeiters

schützen will.

Die Leistung (Arbeit und Ertrag) soll die der besten Maschinen und der besten

belgischen Handarbeit übertreffen, und namentlich sollen Enden und Mitten äußerst schonend bearbeitet werden, so daß nachtheilige

Beschädigungen in keiner Weise vorkommen.

Angegeben wird speciell, daß die Schwingmaschine in 12 stündiger Arbeitszeit vom

Stroh 150 bis 200 Pfund fertigen Flachs liefert, dagegen beim Nachschwingen von

Flachsen 200 bis 400 Pfund in derselben Zeit.

Endlich ist nachstehende Berechnung der Redaction von Hrn. Friedländer mitgetheilt worden, die wir hier vorerst ohne Kritik

unverändert wiedergeben wollen:

„Diese vollendet gute Arbeitet kostet, à 150 Pfund fertigen Flachs pro Tag

berechnet, je nach den in den verschiedenen Gegenden üblichen Arbeitslöhnen

durch einen Vorschwinger

à 7 1/2 bis 15 Slbgr.

„

„ Feinschwinger

„ 7 1/2 „

15 „

3 Knaben oder Mädchen à 3 bis 7 Slbrgr.

9 „

21 „

––––––––––––––––

per Tag zusammen

24

bis 51 Slbrgr.

24 Sgr. × 12 Pf. preuß. = 288 Pf. à 150

Pfd. ist pro Zoll-Pfd. 1 9/10 Pf. preuß.

51 Sgr. × 12 Pf. preuß. = 612 Pf. à 150

Pfd. ist pro Zoll-Pfd. 4 1/12 Pf. preuß.

Es ergibt sich nun gegen die belgische Handarbeit, welche die einzige ist, die

einen Vergleich mit der Arbeit unserer Maschinen aushält und welche mit

2–4 Silbergroschen per Pfund und mit Verlust

des Wergs bezahlt wird, eine wesentliche Oekonomie im Arbeitslohn, zu der noch

ein Mehrwerth in der Qualität und ein größerer Ertrag hinzutreten.

Das Werg ist nach der Reinigung sehr schön und weich.“

Tafeln