| Titel: | Verbesserte Heizkamine von Mousseron und Comp. in Paris; Bericht von H. Peligot. |

| Fundstelle: | Band 170, Jahrgang 1863, Nr. LIII., S. 178 |

| Download: | XML |

LIII.

Verbesserte Heizkamine von Mousseron und Comp. in Paris; Bericht von H. Peligot.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Juli 1863, S. 391.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

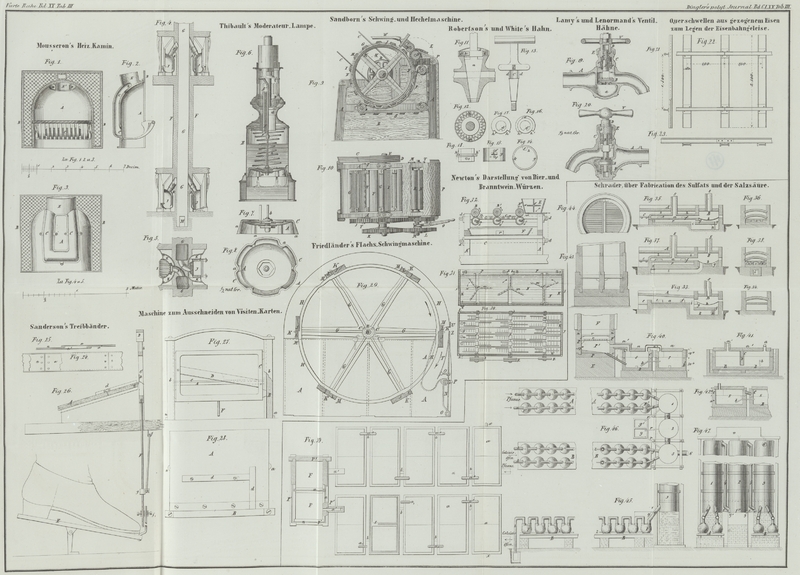

Mousseron's Heizkamine.

Dieses Kamin hat die Form einer Glocke, ist von Gußeisen und hinten doppelt. Eine

Oeffnung befindet sich zwischen beiden Wänden etwa in der Höhe des Rostes; zwei

andere seitliche Oeffnungen befinden sich oben an der doppelten Wandung und stellen

die Verbindung mit der Gasableitungsröhre und, mittelst einer besonderen Oeffnung,

mit dem oberen Theile der Glocke her.

Das Rauchrohr besteht aus gebranntem Thon und ist meistentheils den Kaminen mehrerer

Stockwerke gemeinschaftlich. Der Erfinder beabsichtigte namentlich, das Volumen des

Kamins mit dem Inhalt des zu heizenden Zimmers in ein richtiges Verhältniß zu

setzen, ein Ziel, welches er großentheils erreicht hat.

Wenn man das Brennmaterial anzündet, so zwingt die unten am Kamin sich entwickelnde

Hitze die Gase, durch das in gleicher Höhe mit dem Rost befindliche Loch zu

entweichen; es entsteht also ein kräftiger Zug, und es werden außerdem die das

glühende Brennmaterial durchziehenden Gase größtentheils verbrannt. Der Zug erfolgt

während der ganzen Zeit des Anzündens in derselben Weise und die geringe oben

entweichende Rauchmenge wird in Begegnung mit den von unten kommenden verbrannten

Gasen selbst in erheblicher Menge verbrannt. Wenn endlich das Feuer regelmäßig

brennt, so ist der obere Theil der Glocke erwärmt und die Gase gehen von oben direct

in das Rauchrohr.

Man kann also sagen, daß das Mousseron'sche Kamin anfangs

mit umgekehrter und dann mit gewöhnlicher Flamme brennt.

Dieses Kamin nimmt niemals so viel Raum ein wie man für den Heizapparat zu bestimmen

pflegt und es ist daher hinter der Glocke, oben und an den Seiten eine Heizkammer

hergestellt, welche mit dem Zimmer durch Austritts- und Eingangsöffnungen in

Verbindung steht, dasselbe also mit warmer Luft versieht und so mittelst passender

Verschlüsse die Temperatur regeln läßt.

Es wird somit Folgendes erreicht: beträchtliche Ersparniß an Brennmaterial, leichtere Heizung und

Regulirung der Temperatur und endlich Vermeidung jedweden Rauches.

Der zur Prüfung dieser Erfindung erwählte Ausschuß hat sich in drei Häusern davon

überzeugt, daß unter keinen Umständen die Mousseron'sche

Heizeinrichtungen rauchen; dabei reicht ein einziges Rauchrohr für die Kamine

mehrerer Stockwerke vollkommen aus.

Der geringe überhaupt entwickelte Rauch macht das Reinigen des Rauchrohres viel

seltener nöthig und vermindert also die Feuersgefahr.

Die Verbreitung dieser Feuerungsconstruction hat so sehr zugenommen, daß der

Erfinder, welcher vor drei Jahren erst 1000 Kamine aufgestellt hatte, deren im

zweiten Jahre schon 1900 und im letzten Jahre über 3000 zu construiren hatte.

Fig.

1–3 stellen das beschriebene Kamin in der Vorderansicht, dem Durchschnitt

und der Hinteransicht dar.

A ist das glockenförmige Kamin mit der Vorderplatte B und dem schalenartigen Rost.

C, C sind Leitungen hinter der Kaminnische, die sich

unten vereinigen und nach dem Roste zu durch die gemeinschaftliche Oeffnung C' münden. Durch letztere Oeffnung treten beim Anzünden

des Brennmaterials die Gase aus.

D, D sind Oeffnungen der Leitungen im oberen Theile der

Nische; dazwischen befindet sich das Rohr E, welches

durch die Oeffnung E' die Verbindung des Kamins mit dem

Rauchrohr herstellt.

Fig. 4 zeigt

einen theilweisen senkrechten Durchschnitt und Fig. 5 einen horizontalen

Durchschnitt der Rauchrohreinrichtung. Man sieht, daß sich in der Zwischenwand zwei

parallele Rauchrohre befinden, welche von unten bis oben durch das Haus gehen; in

jedes münden die Kamine derselben Seite von Stockwerk zu Stockwerk durch die

gekrümmten Röhren J'. Die Kamine sind für Steinkohlen,

Kohks oder Holz eingerichtet; in letzterem Falle ist der Rost durch eine besondere

Einrichtung ersetzt, welche auf der rechten Seite ersichtlich ist.

K (Fig. 4 und 5) ist die Heizkammer

zwischen der Mauer und des hinteren Wandung des Kamines.

Tafeln