| Titel: | A. C. Kirk's Maschine zur Kälteerzeugung und Eisbereitung mittelst Expansion der Luft. |

| Fundstelle: | Band 170, Jahrgang 1863, Nr. LXVII., S. 241 |

| Download: | XML |

LXVII.

A. C. Kirk's Maschine

zur Kälteerzeugung und Eisbereitung mittelst Expansion der Luft.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, August 1863, S.

113.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Kirk's Maschine zur Kälteerzeugung und Eisbereitung mittelst

Expansion der Luft.

Kirk's Eismaschine (patentirt in England am 25. April 1862) beruht auf einem ganz anderen

Princip als die bisherigen, nämlich auf der Erzeugung von Kälte durch Compression

und Expansion der Luft. Sie wurde von Young zum Abkühlen

des rohen Paraffinöls benutzt, um daraus durch niedrige Temperatur möglichst viel

Paraffin zu gewinnen, und seit sechs Monaten ist eine solche in der Paraffinfabrik

zu Bathgate in Gebrauch; diese Maschine kann jedoch zur Kälteerzeugung überhaupt,

also auch zur Eisbereitung angewendet werden. Früher wurde in letzterer Fabrik eine

Harrison'sche Aethermaschine benutzt, es stellte sich

aber das Bedürfniß eines kräftigeren Apparates heraus, welcher mit weniger Gefahr

zuverlässiger und billiger arbeitet; auch wünschte man die Aetherdämpfe wegen ihrer

Entzündlichkeit zu vermeiden.

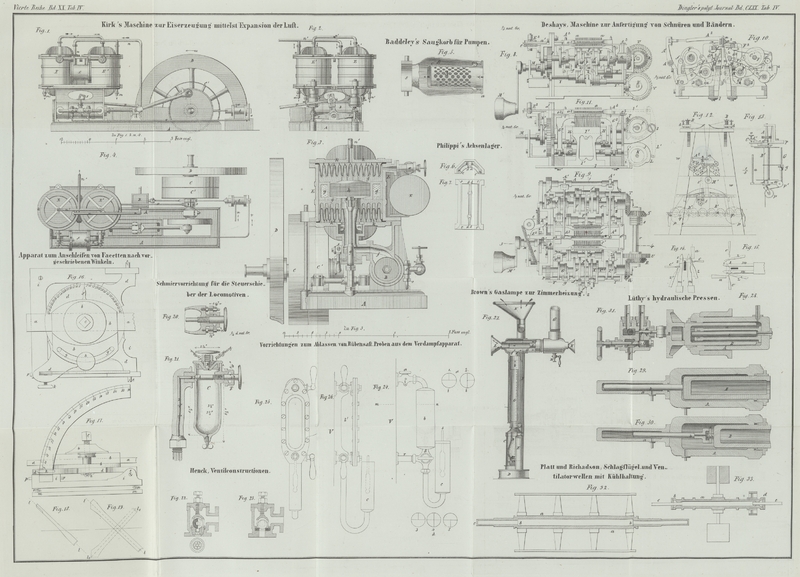

Die in Fig.

1–4 dargestellte Maschine ist im Stande, die zur Gewinnung einer halben

Tonne (10 Ctr.) Eis in 24 Stunden erforderliche Kälte zu erzeugen. Fig. 1 ist ein vorderer

und Fig. 2 ein

hinterer Seitenaufriß derselben; Fig. 3 ist ein senkrechter

Längendurchschnitt, rechtwinkelig zu Fig. 1 und 2; Fig. 4 ist ein Fig. 1

entsprechender Grundriß.

Auf einer starken Grundplatte A ist der Cylinder B befestigt, welcher einen Kolben mit Kolbenstange

gewöhnlicher Construction enthält, der durch einen Krummzapfen und eine Bleuelstange

mittelst der festen und losen Rollen C, C' in Thätigkeit

gesetzt und durch das Schwungrad D in seiner Bewegung

regulirt wird.

E, E' sind zwei Cylinder, welche durch die Canäle f und die Oeffnung im unteren Deckel, mit dem Raum an

jeder Seite ihres Kolbens g in Verbindung stehen;

letzterer verdrängt bei seinem Schube den größeren Theil der zwischen ihm und dem

Cylinderdeckel an jedem Ende befindlichen Luft. Durch die Mitte jedes Kolbens geht

ein Luftcanal, welcher einen aus Drahtgewebe bestehenden Regenerator h enthält; durch letzteren passirt, wenn der Kolben sich

im Cylinder nach oben bewegt, die eingeschlossene Luft von oben nach unten, und

umgekehrt. Die Enden der Cylinder, welche die Oberfläche bilden, woran die Erwärmung

und Abkühlung in Folge der Compression und Expansion der Luft stattfindet, bestehen

aus einer Vförmig im Kreise gewellten Eisen- oder

Messingplatte; diese Platten sind mit den starken Cylinderdeckeln k, k' durch Schraubenbolzen verbunden, damit sie dem

Druck der eingeschlossenen Luft widerstehen können; auf diese Art werden zwischen

den Cylinderdeckeln und den gewellten Platten ringförmige Canäle i gebildet. An den unteren Cylinderdeckeln circulirt

durch diese Canäle kaltes Wasser, welches durch die Röhren m eintritt und durch die Röhren m' abfließt;

an den oberen Deckeln läßt man hingegen durch jene Canäle eine ungefrierbare

Flüssigkeit, z.B. eine gesättigte Kochsalzlösung, circuliren, welche durch das Rohr

n eintritt und durch das Rohr n' abfließt.

o, p, r ist eine excentrische Stange mit dreiarmigem

Hebel, durch welche die Kolben g in beiden Cylindern E, E' auf und ab bewegt werden. Da es rathsam ist, daß

diese Kolben sich mit sehr wenig Spielraum am Hubende bewegen, so sind die

Kolbenstangen an ihrem unteren Ende mit Schrauben zum Adjustiren ihrer Länge

versehen, und der Hebel hat bei s eine Schlitzstellung,

um die Hublänge reguliren zu können.

t ist eine kleine Druckpumpe, welche Luft aus einem in

der Zeichnung nicht sichtbaren, mit Chlorcalcium gefüllten Rohr saugt und dieselbe

durch die Röhre v mit den Ventilen c, c' in jedes Ende des Cylinders treibt, um den durch

Undichtheiten veranlaßten Verlust auszugleichen. Das Chlorcalcium hat den Zweck, die

Luft vor ihrem Eintritt in die Maschine von Feuchtigkeit zu befreien, welche sonst

im Regenerator gefrieren würde.

R ist eine kleine doppeltwirkende Pumpe, mittelst deren

die Kochsalzlösung, welche abgekühlt worden und ihrerseits die zu erkältende

Substanz (also bei der Eisbereitung das Wasser) abgekühlt hat, wieder durch die als

Kühlfläche dienende gewellte Platte getrieben wird.

Die Wirkung der Maschine ist einfach. Durch die Bewegung des Kolbens g wird die in der Maschine enthaltene Luft abwechselnd

comprimirt und expandirt. Die Bewegung der Kolben g und

g' wird durch das zum Krummzapfen W rechtwinklich angebrachte Excentricum o so regulirt, daß die Compression stattfindet während

die durch diese Kolben bewegte Luft (die Arbeitsluft) Mischen der unteren Seite

jedes Kolbens und dem unteren Cylinderdeckel enthalten ist, wobei die erzeugte Wärme

mittelst des durch die gewellte Platte circulirenden kalten Wassers abgeführt wird; und die Expansion

findet statt während die Arbeitslust zwischen dem Kolben und dem oberen

Cylinderdeckel enthalten ist, wobei die so erzeugte Kälte zum Abkühlen der durch die

gewellte Platte am oberen Deckel circulirenden Kochsalzlösung verwendet werden

kann.

Auf ihrem Wege von dem oberen nach dem unteren Ende dieser Cylinder geht die Luft

durch die Regeneratoren, welche, indem sie die Wärme oder Kälte der Luft

zurückhalten und wieder an dieselbe abgeben, deren Fortschaffung vom heißen Ende zum

kalten, oder umgekehrt, verhindern. Die Luft ist daher gerade vor der Expansion fast

so kalt als sie am Ende des vorhergegangenen Expansionsschubes war. Um die

Wärmeleitung zu verhindern, ist der mittlere Theil der Kolben g mit Sägespänen gefüllt.

Die Maschine kann mit Luft von jedem ihrer Stärke angemessenen Druck gespeist werden.

Indem man das Gewicht der in ihr enthaltenen Luft vergrößert, oder, was dasselbe

ist, den Druck mittelst eines sehr kleinen Sicherheitsventils regulirt, welches auf

dem Abzugsrohr B der Pumpe angebracht ist, kann man die

erzeugte Kälte dem in einer gegebenen Zeit erforderlichen Betrag oder der zum

Betrieb der Maschine verfügbaren Kraft entsprechend reguliren. Wenn man den Druck

erhöht, wird mehr Kälte erzeugt und ist folglich mehr Betriebskraft

erforderlich.

Da manchmal durch Unachtsamkeit der Fall eintreten kann, daß Feuchtigkeit in die

Maschine gelangt und durch Gefrieren die Luftcanäle im Regenerator theilweise

verstopft, so ist es rathsam eine mit Chlorcalcium gefüllte Büchse x anzuwenden, welche durch die Ventile w und w' mit dem oberen Ende

eines jeden der Cylinder E und E' in Verbindung steht; bei der Bewegung des Kolbens im Cylinder B wird dann die Luft, indem sie diese Ventile öffnet,

rückwärts und vorwärts durch das Chlorcalcium getrieben, und indem man zugleich das

Excentricum o außer Thätigkeit setzt, hört die Bewegung

der Kolben g und somit die Kälteerzeugung auf; die Luft,

welche nun rasch durch den Regenerator zieht, wird denselben schnell erwärmen, daher

die Feuchtigkeit verdunsten und in die Chlorcalcium-Büchse führen, wo sie

absorbirt und zurückgehalten wird. Auf diese Weise kann man das Innere der ganzen

Maschine aufthauen und trocknen, ohne die Cylinderdeckel abzunehmen. Diese Methode

die Cylinder zu erwärmen, wendet man auch an, wenn durch irgend einen Zufall die

Kochsalzlösung in den Canälen zwischen dem Cylinderdeckel und der gewellten Platte

theilweise gefroren seyn sollte.

Obgleich die Maschine mit ziemlich großer Geschwindigkeit betrieben wird, so ist die

Bewegung doch ganz sanft und die angewandten Verpackungsleder leiden keinen Schaden;

bei der Maschine zu Bathgate sind die Manschetten ganz dicht geblieben, nachdem dieselbe

sechs Monate lang Tag und Nacht in Betrieb war. In Folge der Anordnung der Cylinder

E und E' mit ihren

Kolbenstangen auf der unteren Seite wird die Verunreinigung der Kühlfläche durch das

zum Schmieren des Cylinders B eingeführte Oel

vollständig vermieden, da das überflüssige Oel aus den Lederpackungen austritt und

so diese dicht erhält. Die Kolben g, g' bedürfen keines

weiteren Schmierens als des Abreibens mit Talg beim Einsetzen. Indem man die

Cylinderdeckel abnimmt, kann man jederzeit alle Canäle, welche die Kühlfläche

bilden, besichtigen und reinigen.

In den Fällen wo große Flüssigkeitsmengen, z.B. Bier- oder Branntweinwürzen

schnell, aber mit Unterbrechungen gekühlt werden sollen, kann man eine kleinere

Maschine anwenden, welche fortwährend in Betrieb erhalten wird. Man benutzt dann ein

Reservoir mit gewöhnlichem oder salzhaltigem Wasser (je nach der erforderlichen

Kälte), kühlt das Wasser in demselben mittelst der Maschine ab und verwendet es dann

zum raschen Kühlen der Würzen nach den in den Brennereien und Brauereien

gebräuchlichen Methoden.

Bei kleinen Maschinen kann man dem oberen Ende der Cylinder und Kolben die Gestalt

eines umgekehrten Kegels geben und so ein Gefäß bilden, in welches die abzukühlende

Substanz gebracht wird; diese Construction ist zu pharmaceutischen und

Küchenzwecken, zur Eisbereitung etc. sehr vortheilhaft.

Wo es die Umstände gestatten, ist es vorzuziehen die Kurbelwelle und den Riemen

wegzulassen, und die Kolbenstange des Cylinders B mit

der Kolbenstange des Cylinders der Dampfmaschine zu verbinden, indem man das

Excentricum o auf der Welle der Dampfmaschine

anbringt.

Nachtrag.

Kirk's Maschine zu Bathgate kann beiläufig 2 Tonnen Eis

mit Wasser von atmosphärischer Temperatur in 24 Stunden erzeugen. Sie kann nach

ihrer Construction mit keinem größeren Maximaldruck als beiläufig 70 Pfd. per Quadratzoll betrieben werden; mit unbedeutend

größeren Kosten wäre sie aber zum Betrieb mit dem Doppelten dieses Druckes

auszuführen, und wenn der Effect genau im VerhältnißVerhälniß des Drucks zunähme, würde sie dann täglich 4 Tonnen Eis erzeugen.

Ihre Anschaffungskosten sind viel niedriger als diejenigen einer Aethermaschine von

gleicher Leistung.

Als Hr. Kirk seine Indicator-Versuche anstellte,

war die Maschine schon Monate lang ohne hinreichende Reparatur in ununterbrochenem

Betriebe und ließ etwas Luft hinter den Kolben entweichen, daher die Resultate nicht so günstig

ausfielen, als es außerdem der Fall gewesen wäre. Er fand dabei, daß 1

Indicator-Pferdekraft per Tag von 24 Stunden

verbraucht wurde, um 3604 Gallons Kochsalzlösung um 10° Fahr. abzukühlen,

wornach 1 Indicator-Pferdekraft in 24 Stunden 212 Pfund avoir. Eis erzeugt.

Bei der Aethermaschine wurde 1 Indicator-Pferdekraft per 24 Stunden verbraucht um 3762 Gallons Kochsalzlösung um 10°

Fahr. abzukühlen, wornach 1 Indicator-Pferdekraft in 24 Stunden 221 Pfund

avoir. Eis erzeugt. R. Mallett. (Practical Mechanic's Journal, September 1863, S. 149.)

Tafeln