| Titel: | Die von dem Ingenieur R. Teichmann zu Basel construirte mechanische Vorrichtung beim Maschinenbau, zur Umwandlung der rotirenden Bewegung in eine geradlinige. |

| Fundstelle: | Band 170, Jahrgang 1863, Nr. LXVIII., S. 246 |

| Download: | XML |

LXVIII.

Die von dem Ingenieur R. Teichmann zu Basel construirte mechanische Vorrichtung beim Maschinenbau, zur Umwandlung

der rotirenden Bewegung in eine geradlinige.

Aus den Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des

Gewerbfleißes in Preußen, 1863 S. 101.

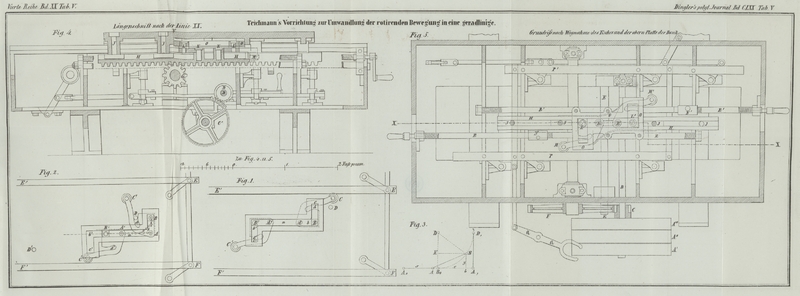

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Teichmann's mechanische Vorrichtung beim Maschinenbau, zur

Umwandlung der rotirenden Bewegung in eine geradlinige.

Unter den Preisaufgaben, welche der Verein zur Beförderung des Gewerbfleißes in

Preußen für die Jahre 1859 und 1860 gestellt hatte, befand sich eine, die zur

Construction einer neuen mechanischen Vorrichtung aufforderte, durch deren Anwendung

beim Maschinenbau eine mit gleichmäßiger Geschwindigkeit rotirende Bewegung in eine

abwechselnd vor- und rückgehende geradlinige Bewegung verwandelt wird. Die

Bedingungen, denen die Lösung zu entsprechen hatte, waren folgende:

1) die ganze Länge des Hubes muß beliebig auf jedes bestimmte

Maaß verändert werden können;

2) die Bewegung nach der einen Richtung muß mindestens mit einer

doppelt so großen Geschwindigkeit, als die nach der entgegengesetzten Richtung

vor sich gehen;

3) der Wechsel des Hubes, d.h. der Uebergang vom Vor- zum

Rückgange, oder umgekehrt, darf nicht plötzlich, sondern muß durch ein

allmähliches Abnehmen der Bewegung bis zum momentanen Stillstande und

demnächstigen Wiederzunehmen in ähnlicher Weise geschehen, wie bei einer

einfachen Kurbelbewegung der Uebergang durch den todten Punkt erfolgt;

4) der übrige Theil der Hubbewegung von einem Wechsel bis zum

andern muß mit gleichmäßiger Geschwindigkeit erfolgen; endlich

5) muß die Vorrichtung so construirt seyn, daß sie namentlich bei

Maschinen größerer Art, z.B. Hobelmaschinen, Nuthenbohrmaschinen, Mangeln u.s.w.

angewendet werden kann.

Die meisten der eingereichten Projecte suchten die Lösung der Aufgabe durch

wesentlich neue und complicirte Mechanismen zu erreichen, welche aber der einen oder

anderen jener Bedingungen gar nicht oder nur unvollständig genügten und deßhalb von

der mit der Prüfung der Vorlagen beauftragten Commission verworfen wurden. Im Herbst

vorigen Jahres wurde nun von Hrn. R. Teichmann in Basel

die hier ausführlicher zu besprechende Construction vorgelegt. Die

Prüfungscommission erkannte in derselben die vollständige Lösung der Aufgabe und

beantragte demgemäß die Ertheilung des Preises an Hrn. Teichmann, welche durch Beschluß des Vereins in der Sitzung vom 2. März d.

J. erfolgte.

Herr Teichmann geht von der bekannten, an

Metallhobelmaschinen häufig angewandten Construction aus, nach welcher die Bewegung

des Schlittens mittelst einer Zahnstange erfolgt. Diese ganze Vorrichtung ist mit

allen den Modificationen, durch welche der Wechsel in Richtung und Geschwindigkeit

der Bewegung der Zahnstange, so wie die Begrenzung des Weges derselben bewirkt wird,

als den Forderungen der Aufgabe entsprechend zu betrachten, sofern man von der

dritten, oben gestellten Bedingung absieht.

Herr Teichmann modificirt nun diese Construction der Art,

daß sie durch die von ihm angegebene Verbesserung auch der genannten dritten

Bedingung genügt. Um nämlich den Schlitten oder sonstigen Maschinentheil, dem die

gewünschte Bewegung ertheilt werden soll, nicht plötzlich die Bewegungsrichtung

wechseln zu lassen, schaltet er zwischen demselben und der Zahnstange einen dritten

Theil, einen Knaggen, ein, welcher die Bewegung der Zahnstange auf den Schlitten

überträgt und in verlangter Weise abändert. Dieser Theil ist mit der Zahnstange fest

verbunden, doch so, daß er sich horizontal um den Befestigungspunkt drehen kann; er

greift in einen am Schlitten angebrachten Schlitz und nimmt den Schlitten mit.

In Fig. 1 seyen

A, A' zwei mit der Zahnstange fest verbundene

Zapfen, auf denen horizontal drehbar die quadrantförmigen Stücke A, B, C und A', B', C'

sitzen. Bei B und B' tragen

diese Theile je ein viereckiges, ebenfalls drehbares Stück, welches in dem an dem

Tisch der Hobelmaschine angebrachten Zförmigen Schlitz

c, b, a, b', c' gleitet. Die Bewegung der Zahnstange soll von links

nach rechts stattfinden und durch Verschiebung des Parallelogramms E, E' F, F', durch welche

die Ausrückung des Treibriemens bewirkt wird, umgekehrt und ihre Geschwindigkeit

verdoppelt werden.

Indem nun das Viereck B gegen die rechts liegende Wand

des Schlitzes c, b, a, b', c' stößt, führt es den

Schlitten mit der Geschwindigkeit der Zahnstange mit, bis sich das Stück A, B, C in dem Schlitz d am

Zapfen D fängt. In Folge dieses Hindernisses kann das

Viereck B jetzt nicht mehr an der gleichmäßig

fortschreitenden Bewegung des Zapfens A Theil nehmen,

sondern muß sich auf einem Kreisbogen bewegen, als dessen Mittelpunkt der Zapfen D und als dessen Radius die Entfernung dieses Zapfens

von der Bewegungsrichtung des Zapfens A zu betrachten

ist. Demgemäß ist der Schlitz d nach einer Kreislinie

gebildet, deren Radius dem Radius jenes Kreisbogens gleich ist, deren Mittelpunkt

aber in B liegt. Bei dieser Bewegung gelangt das Viereck

B, indem es mit dem ganzen Stück C, B, A um A Kreisbögen

beschreibt, in den rechtwinckelig abführenden Ast c des

Schlitzes c, b, a, b', c', während gleichzeitig die

Rolle C bei ihrer Kreisbewegung um A die Stange E, E'

fortstößt, dadurch die Ausrückung des Treibriemens und folglich auch die rückgängige

Bewegung der Zahnstange mit dem Zapfen A, A' bewirkt.

Von dem Augenblick an, wo also das Viereck B gezwungen

ist, sich auf einem Kreisbogen um D zu bewegen, stellt

sich die fortschreitende Bewegung des Schlittens als Projection dieses Bogens

dar.

Die Retardirung, die der Schlitten in seiner Bewegung erfährt, ist nicht dieselbe wie

bei der gewöhnlichen Kurbelbewegung, da das Viereck B

bei gleichen Bewegungsstrecken von A nicht gleiche

Bogentheile durchläuft, wie Fig. 2 zeigt. Man findet

nämlich die Stellung von B, wenn man in den einzelnen

Stellungen von A mit der Entfernung von AB Kreise schlägt: die Durchschnittspunkte

derselben mit dem um D beschrieben gedachten Kreisbogen

bezeichnen die Stellungen von B.

Nachstehend möge die algebraische Entwickelung folgen, welche Hr. Teichmann zur Darstellung der Schlittenbewegung gegeben

hat.

In Figur 3 sey

A₀B₀ die

Stellung der Mittelpunkte von A und B beim Eintritt der verzögerten Bewegung;

A₁B₁ die

Stellung im todten Punkt,

AB eine beliebige Stellung (zwischen A₀B₀ und A₁B₁);

A₀A = s. d. i. der

von A zurückgelegte, der Zeit proportionale Weg der

Zahnstange;

B₀b = x der entsprechende Weg der Hobelmaschine;

Bb = B₀K = y die Entfernung des

Vierecks B von der Bewegungsrichtung des Zapfens A;

AB = DB = a die Entfernung zwischen den Zapfen A und B.

B₀BB₁

ist der um den Zapfen D beschriebene Kreisbogen.

Aus Betrachtung der rechtwinckeligen Dreiecke DBK

und ABb ergibt sich:

I.

x²

= a² – (a – y)²

= 2ay – y²

ferner:

Textabbildung Bd. 170, S. 248

Diese Werthe für y und y² in I. eingesetzt:

Textabbildung Bd. 170, S. 248

Der Werth s – x

repräsentirt das Zurückbleiben des Schlittens gegen die Zahnstange und muß für

s = 0

Null werden, weßhalb nur das negative Vorzeichen der Wurzel

gelten kann

Für

s

= a ist

s – x

= a (1 – 1/2√3)

x

= (a/2)√3

= 0,866a

Für

s

= 2a wird

s – x

= a

x

= a

In Fig. 2 sind

acht aufeinander folgende Stellungen von B gezeichnet, welche gleichen

Zeitintervallen entsprechen. Man ersieht daraus, daß die fortschreitende Bewegung

anfänglich langsamer, später aber schneller als bei der Kurbelbewegung abnimmt; sie

beträgt nach der obigen

Rechnung in der ersten Zeithälfte:

0,866 a

daher in der zweiten nur:

0,133 a.

Wie schon früher erwähnt worden ist, wird das Parallelogramm E, E', F, F' durch die Rolle C bei der Drehung

des Stückes A, B, C um A

verschoben und dadurch der Treibriemen ausgerückt. In Folge dessen tritt die

rückgängige, beschleunigte Bewegung des Schlittens ein, welche so lange währt, als

B sich in dem Ast c, b

des Schlitzes befindet. Wenn hingegen B aus b in den Hauptarm b, a, b'

des Schlitzes tritt, kann es keine WirkungWikung mehr auf den Schlitten ausüben. Daher würde derselbe stillstehen, wenn

nicht B' in demselben Augenblick nach b' gelangte und hier dem Schlitten die gleichmäßig

fortschreitende Bewegung der Zahnstange ertheilte. Diese Bewegung behält der

Schlitten so lange, bis sich B' am Zapfen D' fängt und dadurch die Bewegung des Schlittens in

derselben Weise wie beim Vorgange verzögert.

Da die Stellung der Zapfen beliebig verändert werden kann, so läßt sich hierdurch der

Weg des Schlittens ganz nach Wunsch begrenzen.

Die Verschiebung der Stange F, E, welche die Ausrückung

des Riemens bewirkt, erfolgt etwas früher als der Eintritt in den todten Punkt, der

Bewegungswechsel der Zahnstange wird aber niemals mit der Bewegung von F, E zusammenfallen, sondern stets etwas später

eintreten. Sollte derselbe dennoch zu früh erfolgen, so kann man dem dadurch

abhelfen, daß man die zweite Hälfte der Bewegung von F,

E theilweise einem Gewicht überträgt. Uebrigens würde, wenn die rückgängige

Bewegung der Zahnstange auch wirklich früher einträte, der Schlitten keinen

bemerkbaren Stoß erfahren, da die Geschwindigkeit desselben während der ganzen

Hälfte der verzögerten Bewegung schon zu gering ist. Eine Bewegung der Zahnstange

über den todten Punkt würde dagegen innerhalb gewisser Grenzen nur die Wirkung

haben, daß der Tisch während einer kurzen Zeit einen völligen Stillstand

erleidet.

Fig. 4 und

5

erläutern die Vorrichtung in ihrer Anwendung an einer

Hobelmaschine; wir lassen die darauf bezügliche, von Hrn. Teichmann gegebene Beschreibung hiermit unverändert

folgen:

A, A'', A''' sind drei Riemenrollen, von denen A' mit der Welle B fest

verbunden, A'' lose aufgesteckt und A''' mit dem Getrieb C fest

verbunden, jedoch auf der Welle drehbar ist. Auf derselben Welle B festgekeilt ist ein Getrieb D, das mittelst des Vorgeleges E das Rad F umtreibt, welches mit dem Getriebe C ebenfalls in Eingriff ist.

Je nachdem nun der treibende Riemen auf A' oder A''' sich befindet, wird das Rad F mit doppelter Uebersetzung vorwärts oder mit einfacher Uebersetzung,

also beschleunigter Bewegung, rückwärts getrieben.

Diese abwechselnd langsam vorwärts- oder schnell rückwärtsgehende Bewegung

wird durch das auf derselben Welle F sitzende Getriebe

G der Zahnstange H

mitgetheilt.

Letztere ist durch die mit langen schwalbenschwanzförmigen Köpfen versehenen

Schrauben J mit dem Tische der Hobelmaschine so

verbunden, daß sie sich unter demselben der Länge nach verschieben kann. Seine

fortschreitende Bewegung wird dem Tische V durch eines

der beiden Schubstücke K, L, M und K', L', M' so lange unverändert mitgetheilt, bis sich

dieses Schubstück mit seinem kreisförmigen Schlitze an einem der beiden Anstoßzapfen

N, N' (Fig. 5) fängt, wodurch

bewirkt wird, daß sich dasselbe um N dreht. Hierbei

bewegt sich einerseits das drehbare Viereck L in dem

betreffenden Schlitze, der am Tisch der Hobelmaschine befestigten Platte O zur Seite, und die Bewegung des Tisches nimmt nach und

nach bis zur Ruhe ab. Andererseits drückt die Rolle M

das Lineal P zur Seite und schiebt dadurch mittelst des

Gabelhebels Q den Treibriemen von A' nach A''' oder umgekehrt, wodurch die

Bewegung der Zahnstange gewechselt wird. Die Anstoßzapfen N,

N' können durch die Schraubenspindeln R, R' der

Länge der Maschine nach verschoben und es kam dadurch der Eintritt des Curswechsels

beliebig verändert werden.

Tafeln