| Titel: | Apparat zum Anschleifen von Facetten nach vorgeschriebenen Winkeln; beschrieben von E. Hoyer. |

| Fundstelle: | Band 170, Jahrgang 1863, Nr. LXXIV., S. 257 |

| Download: | XML |

LXXIV.

Apparat zum Anschleifen von Facetten nach

vorgeschriebenen Winkeln; beschrieben von E. Hoyer.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins,

1863 S. 183.

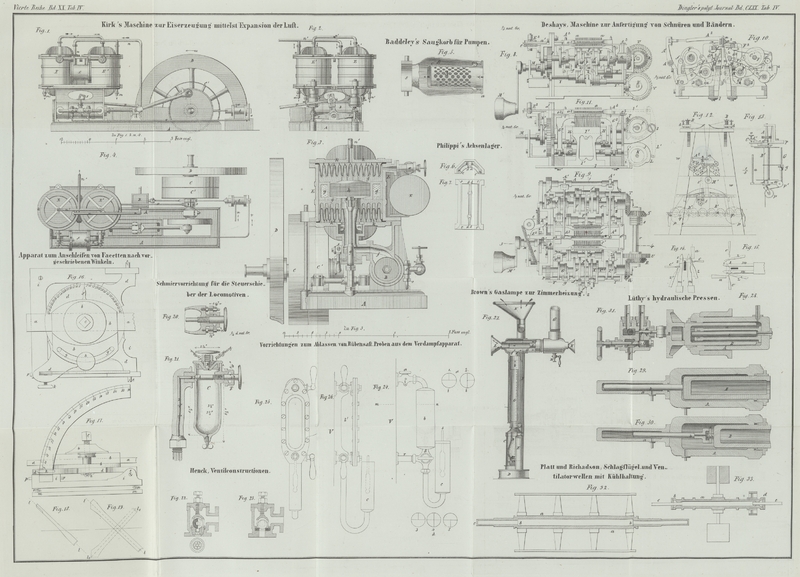

Mit Abbildungen aus Tab.

IV.

Hoyer, über einen Apparat zum Anschleifen von Facetten nach

vorgeschriebenen Winkeln.

Es gibt zur Bearbeitung der Metalle, des Holzes und anderer Materialien verschiedene

Werkzeuge, die nach bestimmten, durch die Erfahrung festgestellten Winkeln,

zugeschärft werden. Dieß Zuschärfen geschieht bei den größeren Werkzeugen aus dem

Rohen durch Feilen, nachträglich aber und bei kleineren Instrumenten ganz und gar

durch Schleifen. Die Operation des Schleifens hat aber gewiß deßhalb etwas

Mißliches, weil man nur durch längere Uebung den Zuschärfungswinkel nach dem

Augenmaaße (wie es gewöhnlich geschieht) zu bestimmen befähigt wird, zumal es sehr

häufig auch noch besonders darauf ankommt, daß die Durchschnittslinie zweier

anzuschleifenden Flächen in eine Lage zu bringen ist, die zu der geometrischen Achse

des Werkzeugs in bestimmter Beziehung steht.

Während z.B. bei einem Metall-Centrumbohrer diese Linie die Achse unter einem

rechten Winkel schneidet, macht dieselbe beim spitzen Metallbohrer damit einen

Winkel, der kleiner als 90 Grad ist. In beiden Fällen soll aber die Spitze des

Bohrers in die Achse fallen, um ein Unrundwerden des zu bohrenden Loches zu

verhüten.

Diese Bedingungen machen es nicht leicht, aus freier Hand und nach dem Augenmaaße das

Werkzeug richtig anzuschleifen.

In der Werkzeugsammlung der polytechnischen Schule zu Hannover befindet sich ein

sinnreich construirter Apparat, mit welchem es ermöglicht wird, die hervorgehobenen

Schwierigkeiten auf die leichteste Weise zu umgehen, indem man nicht allein damit im

Stande ist bestimmte Winkel anzuschleifen, sondern auch die Durchschnittslinie der

Facetten (respectiv den Durchschnittspunkt, wie er z.B. durch das Zusammentreffen

von vier Facetten beim zweischneidigen Bohrer gebildet

wird) in die Lage zu bringen, die man naturgemäß verlangen muß. Es schien mir darum

dieser Apparat einer Beschreibung und einer Empfehlung für Solche, die sich mit dem

Anschleifen dieser Werkzeuge befassen, wohl werth, um so mehr, da sich derselbe in

entsprechend größeren Dimensionen ausgeführt, in Maschinen- und anderen

Werkstätten, gewiß sehr nützlich und zeitsparend erweisen würde.

Das Princip dieses Instrumentes beruht darauf, daß man das anzuschleifende Werkzeug

in einer festen, von den verlangten Zuschärfungswinkeln

abhängigen Stellung gegen den sich drehenden

Schleifstein führt, der, ebenfalls in einer unveränderlichen Lage, dadurch auch nur

in bestimmter Weise etwas von demselben wegzunehmen vermag.

Um nun nach einem bestimmten Winkel eine Facette

anzuschleifen, ist das Werkzeug in eine Stellung zu bringen, in welcher es mit

irgend einer Ebene, die in einer bestimmten Lage zu dem Schleifstein gelegt wird,

den verlangten Winkel einschließt. Dieser Winkel aber kann zweierlei Art seyn und

dem entsprechend sind auch zwei Ebenen nothwendig, in Bezug auf welche die Stellung

beschafft werden muß. Die eine Ebene denkt man sich durch den Schleifstein gelegt

und zwar rechtwinklich zur Drehachse; die andere als Berührungsebene an den

Schleifstein in dem Punkte wo der anzuschleifende Gegenstand angehalten wird: sie

läuft also parallel mit der Drehachse. Die Achse des zuzuschärfenden Werkzeugs

bildet mit der ersten Ebene den sogenannten Facettenwinkel, mit der zweiten den

sogenannten Zuschärfungswinkel, welcher letztere somit durch Drehung um eine Achse

gebildet wird, welche der berührenden Ebene parallel, während der erstere durch

Drehung um eine Achse entsteht, welche parallel der anderen Ebene liegt. Durch diese

beiden letzten Bewegungen kann man also die erforderliche Lage erreichen, in welcher

gleichzeitig Zuschärfungs- und Facettenwinkel

anzuschleifen sind, wobei die anderen Bedingungen ohne weiteres mit erfüllt

werden.

Erwähnter Apparat ist so eingerichtet, daß beide Bewegungen damit ausgeführt werden

können und mit Vorrichtungen versehen, vermöge welcher die bedingte feste Stellung und Hinführung gegen den Schleifstein

gesichert ist.

Derselbe ist dargestellt in Fig. 17 (Seitenansicht)

und Fig. 16

(Grundriß), und zwar in der Größe wie er sich in der Sammlung mit einem Schleifstein

von 7 1/2 Zoll Durchmesser zusammen befindet.

Das anzuschleifende Werkzeug a, a wird in eine

rechteckige durchgehende Oeffnung des Theiles b, b, b, b

hineingeschoben und vermittelst der Druckschraube c

darin festgeklemmt.

Der Theil b, b, b ist um einen Zapfen 2 (der unter c liegt) auf einer Platte d, d,

d, d drehbar, während diese Platte sich zwischen zwei Spitzenschrauben e, e drehen kann. Auf d, d, d,

d befindet sich ferner eine Gradeintheilung eingravirt und an b, b, b ein Zeiger f, der

rechtwinklich zu a, a steht. Durch einen concentrischen

Schlitz g, g von der Größe eines Viertelkreises, der in

d, d, d, d ausgearbeitet ist, wird die Klemmschraube

h gesteckt, die ihre Mutter in der Platte d hat und daher durch Anziehen ziehen, beziehungsweise

Aufdrücken des verdichten Theiles auf die Ränder des Schlitzes, e mit d fest verbindet. An

dem Rahmen i, i, der die beiden Spitzenschrauben e, e trägt, befindet sich ebenfalls ein Gradbogen, der

durch einen Schlitz in der Platte d geht und auf welchem

diese durch die Schraube k festgeklemmt wird. Der Rahmen

i, i ist mit einem zweiten Rahmen m, m vermittelst vier Spiralfedern n verbunden, die den Zweck haben bei etwaigen

Ungleichheiten in der Bahn des Schleifsteins die nöthige Nachgiebigkeit des

anzuschleifenden Gegenstandes hervorzubringen. Dieser unterste Rahmen endlich wird

auf einen Schlitten gesetzt, der in einer passenden Führung dem Schleifsteine

vorgeschoben wird.

Zum Anschleifen einer Facette, die eine bestimmte Neigung gegen die Achse des

eingeklemmten Werkzeuges haben soll, dreht man zunächst den Theil b so, daß der Zeiger f eine

Stellung einnimmt, welche von dem Nullpunkte so weit abweicht, daß der von ihm beschriebene Winkel mit dem verlangten sich zu 90 Grad ergänzt, und verfährt auf dieselbe Weise zur

Erzeugung des Zuschärfungswinkels mit der Platte d,

deren untere Kante dann die Stelle eines Zeigers vertritt.

Ist es z.B. die Aufgabe einen zweischneidigen Bohrer anzuschleifen, dessen

Facettenwinkel 45 Grad und dessen Zuschärfungswinkel 90 Grad betragen soll (wobei,

in unserem Sinne genommen, der letztere durch zwei Winkel von je 45 Grad entsteht),

so stellt man f auf 45 Grad und die die untere Kante der

Platte d ebenfalls auf 45 Grad, wodurch der Bohrer in

die Lage l, l

Fig. 19 im

Grundriß und Fig.

18 in der Seitenansicht kommt, und durch Schleifen die in der Zeichnung

bereits fehlenden Kanten verliert. Hierauf dreht man f

um 90 Grad zurück, wodurch l, l in die Lage l¹

l¹ rückt, schleift die zweite Facette an und

wiederholt diesen Vorgang, nachdem man den Bohrer umgewendet hat. Gebraucht man dabei die Vorsicht, beim Umwenden des

Bohrers seine Achse nur in dieselbe Stellung zu bringen,

so muß die Spitze in diese Achse fallen.

Zu bemerken ist schließlich noch, daß die Druckschraube h

an drei verschiedenen Stellen eingeschroben werden kann, einmal an der gezeichneten

und dann noch an beiden Enden des concentrischen Schlitzes, wodurch dem Theile b eine größere Verschiebbarkeit möglich wird, und ferner

daß bei dem vorliegenden Exemplare der Gradbogen o sich

um einen kleinen Scharnierbolzen p, p drehen und deßhalb

unter die Platte d niederlegen läßt.

Bei einem größeren Apparate muß selbstverständlich die eine Druckschraube c durch mehrere ersetzt werden.

Tafeln