| Titel: | Ueber einen Apparat zu elektromagnetischen Stahlproben; von Prof. Dr. A. von Waltenhofen in Innsbruck. |

| Autor: | Adalbert Waltenhofen [GND] |

| Fundstelle: | Band 170, Jahrgang 1863, Nr. XCVI., S. 346 |

| Download: | XML |

XCVI.

Ueber einen Apparat zu elektromagnetischen

Stahlproben; von Prof. Dr. A. von Waltenhofen in Innsbruck.

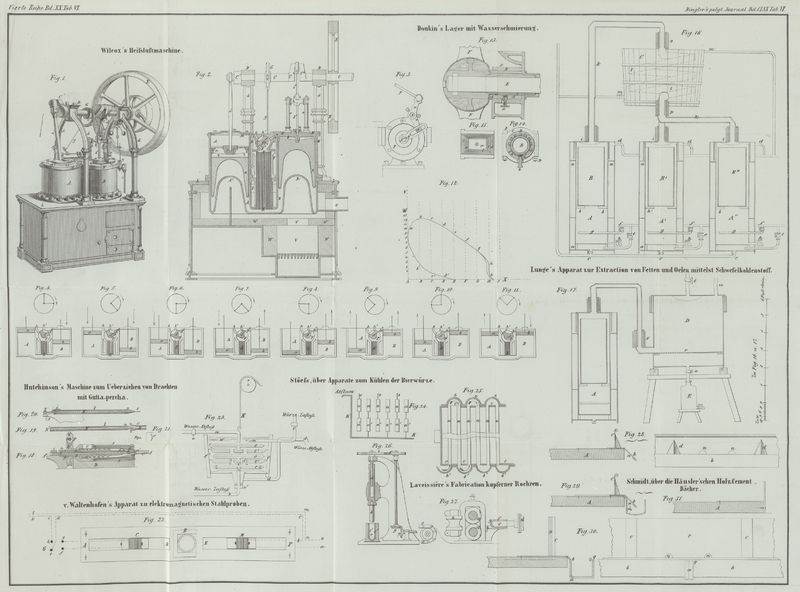

Mit einer Abbildung auf Tab. VI.

v. Waltenhofen, über einen Apparat zu elektromagnetischen

Stahlproben.

Ich habe kürzlich in diesem JournalSeite 201 in diesem Bande. ein neues Verfahren angegeben, um die Härtegrade verschiedener Stahlsorten

zu bestimmen. Die Beschreibung des Apparates versprach ich nachträglich

mitzutheilen, weil ich bei der Abfassung jener Notiz eben keine Zeichnung zur Hand

hatte.

Die vorliegende Mittheilung hat nun den Zweck, meinen früheren Aufsatz über diesen

Gegenstand mit der Beschreibung des Apparates zu ergänzen, dessen ich mich bei

meinen Stahluntersuchungen bedient habe, mit den nöthigen Andeutungen über den

Gebrauch desselben. Dabei werde ich jedoch nicht das umständliche Verfahren

erörtern, welches ich anwenden mußte um meine Methode wissenschaftlich zu begründen,

sondern vielmehr ein vereinfachtes Verfahren beschreiben, welches in jenen Fällen

genügt, wo es sich nur um die praktische Anwendung und Benützung dieser Methode

handelt.

Der wesentlichste Theil meines Apparates ist in Fig. 22 abgebildet.

In der Mitte des beiderseits rahmenförmig ausgeschnittenen und mit Stellschrauben

versehenen Bretes A, F ist eine sehr sorgfältig

gearbeitete Bussole B aufgestellt, mit einer 9

Centimeter langen Balkennadel. Westlich davon befindet sich die

Magnetisirungsspirale M. Diese ist bei meinem Apparate

91 Millimeter lang; ihr innerer Durchmesser beträgt 30 Millimeter, der äußere 73 Millimeter; sie

besteht aus sechs Lagen 3 Millimeter dicken doppelt übersponnenen Kupferdrahtes von

je 24, also im Ganzen 144 Windungen. Sie ruht in einem passend ausgeschnittenen und

im Schlitze E, F verschiebbaren Schlitten. Oestlich von

der Bussole befindet sich, ebenso in einem Schlitten ruhend, eine zweite Spirale C, welche die Compensations-Spirale heißen mag,

und durchaus genau ebenso beschaffen ist wie die beschriebene Magnetisirungsspirale.

Zur Einstellung der Schlitten, welche mit Marken versehen sind, dient eine auf das

rahmenförmige Bret aufgetragene und von der Mitte aus nach beiden Seiten hin

numerirte Maaßstab-Theilung. Bei G befindet sich

ein aus Quecksilbernäpfen und dicken Drahtbügeln hergestellter Stromwechsler. Durch

denselben kann die Compensationsspirale nach Belieben entgegengesetzt oder

übereinstimmend mit der Magnetisirungsspirale verbunden oder auch ganz aus der

Stromleitung ausgeschaltet werden. Die Anordnung der punktirt gezeichneten

Stromleitungsdrähte ist in der Zeichnung zur besseren Uebersicht nur schematisch

angedeutet, und muß so ausgeführt werden, daß sie auch bei Anwendung der stärksten

Ströme keine Spur einer störenden Wirkung auf die Bussole äußert. Bekanntlich

vereinigt man, wenn die Drähte gut isolirt sind, die zusammengehörigen Hin-

und Rückleitungen, soweit es die Anordnung des Apparates gestattet, in einen Strang,

damit die magnetische Fernwirkung der einen Leitung durch die entgegengesetzte und

gleichstarke der anderen aufgehoben werde. Westlich von diesem Apparate und in

solchen Entfernungen, daß keine gegenseitige Störung der Instrumente stattfinden

kann, befinden sich die zur Messung und Regulirung des Stromes dienenden Apparate,

ferner noch ein Stromwechsler und endlich die Stromquelle selbst. Diese bestand bei

meinen Versuchen aus zwei doppelten Kohlen-Zink-Elementen, und muß bei

jedem Apparate natürlich mit Rücksicht auf die vorhandenen Leitungswiderstände

passend gewählt und combinirt werden. Zur Messung der Stromintensitäten eignet sich

am besten eine Tangentenbussole. Zur Stromregulirung ist, nebst einer Anzahl passend

angeordneter Widerstandsrollen, noch ein Rheostat zur Ausgleichung der kleineren

Differenzen erforderlich. Um denselben bequem handhaben zu können, während man

gleichzeitig an der Tangentenbussole beobachtet, ist ein Rheostat mit Schraubenwalze

zu empfehlen. Die Widerstandsrollen kann man sich entweder durch passend angeordnete

Quecksilbernäpfe und dicke Drahtbügel zweckmäßig verbinden, oder nach Art der

Widerstandssäule von Eisenlohr oder des Stöpselapparates

von Siemens und Halske.

Bei meinem Apparate war zwischen k und l noch eine zweite, östlich aufgestellte

Tangentenbussole eingeschaltet. Diese ist aber für gewöhnlich nicht nöthig und es können daher

die Drahtenden k und l

unmittelbar mit einander verbunden werden. Die Meßinstrumente, von welchen soeben

die Rede war, müssen zur Vermeidung von Erschütterungen auf Unterlagen placirt seyn,

welche, ohne Verbindung mit dem Boden, an den Wänden festgemacht sind.

Die Stromleitung geschieht auf dem Wege aMbcdegCfhiklmno.....a, wobei also zwischen o

und a die oben aufgezählten westlich aufgestellten

Apparate eingeschaltet sind. Die Compensationsspirale C

muß durch entsprechende Stellung des Stromwechslers G so

eingeschaltet seyn, daß ihre Wirkung auf die Bussole B

derjenigen gerade entgegengesetzt ist, welche die

Magnetisirungsspirale M auf die Bussole B ausübt. Bei meinen Versuchen war die Mitte der

Magnetisirungsspirale genau 380 Millimeter von der Mitte der Bussole B entfernt. Man kann diese Entfernung füglich

beibehalten und die Magnetisirungsspirale dann ein für allemal feststellen, indem

man den Schlitten in welchem sie ruht, auf eine passende Art festklemmt, was z.B.

mit einer durch die Rahmenleiste seitwärts eingeführten messingenen Bremsschraube bewerkstelligt werden kann. Wenn dieß geschehen

ist, muß die Compensationsspirale C so eingestellt

werden, daß sie die Wirkung, welche die Magnetisirungsspirale M auf die Bussole B ausübt, vollkommen neutralisirt. Diese Stellung läßt sich daran

erkennen und erproben, daß die Bussolennadel B

vollkommen ruhig bleibt, wenn man die Verbindung mit der galvanischen Batterie

abwechselnd unterbricht und wieder herstellt. Es ist rathsam zu dieser Probe, welche

vor jeder Untersuchung sorgfältig wiederholt werden

muß, sehr starke Ströme anzuwenden. Der ganze Apparat muß natürlich ursprünglich so

aufgestellt werden, daß die Nadel der Bussole B genau

auf dem Nullpunkt einsteht.

Wenn der Apparat auf die beschriebene Art vorbereitet und rectificirt worden ist,

wird der Strom unterbrochen und das zu untersuchende Stahlstäbchen so in die

Magnetisirungspirale M eingelegt, daß es beiderseits genau gleichweit aus der Spirale hervorragt. Wenn hierauf

ein Strom eingeleitet wird, zeigt die Bussole B eine

Ablenkung, welche offenbar nur vom magnetisch gewordenen Stäbchen herrühren kann,

weil ja die Spiralen M und C

bei der oben vorgeschriebenen Einstellung gar keine ablenkende Wirkung auf die

Bussole B äußern können.

Wenn der an der Bussole B beobachtete Ablenkungswinkel =

β ist, so kann man die Tangente dieses

Winkels β als Maaß des Stabmagnetismus ansehen;

ich will künftighin immer tang β = y, setzen. Der Strom, welcher diesen Stabmagnetismus

hervorgebracht hat, kann nun gleichzeitig an der Tangentenbussole gemessen werden.

Ist nämlich der an der Tangentenbussole beobachtete Ablenkungswinkel = α, so kann die Tangente desselben die Stromstärke vorstellen; ich

will künftighin immer tang α = x setzen.

Nach dem in meiner früheren Mittheilung aufgestellten Gesetze ist der Stabmagnetismus

mit der Potenz 4/3 der Stromstärke und mit der Potenz 3/4 des Stabgewichtes

proportional. Bezeichnet man daher das Gewicht des untersuchten Stahlstäbchens mit

g, so ergibt sich die Gleichung tang β = Cg3/4 (tang α)4/3 oder y = Cg3/4

x4/3, wobei C eine von der Beschaffenheit der Stahlsorte abhängige

Zahl ist. Um diese zu finden, hat man daher nach diesen Gleichungen nur immer den

Quotienten tang β/(g3/4(tang α)4/3) zu bestimmen. Es ist

jedoch, um sichere Resultate zu gewinnen, erforderlich, für jeden Stab mehrere

Versuche mit verschiedenen Stromstärken zu machen, sodann aus jedem Versuche den

Werth von C abzuleiten und hieraus den Mittelwerth von

C zu berechnen. Mit Hülfe der Widerstandsrollen und

des Rheostaten läßt sich die Stromstärke leicht so reguliren, daß sich die

aufeinanderfolgenden Werthe von x z.B. wie 1, 2, 3... 5

zu einander verhalten, und daß die kleinste dieser Stromstärken das Stäbchen

hinreichend magnetisirt, um an der Bussole B eine

meßbare Ablenkung hervorzubringen. Man beginnt also, sobald das Stahlstäbchen

eingelegt ist, mit dieser ersten Stromstärke und steigert dieselbe, ohne die Kette je zu unterbrechen, nach und nach auf die

höheren Abstufungen, jedoch immer mit der Vorsicht, daß die

entsprechenden Einstellungen an der Tangentenbussole nicht durch zu rasche

Verminderung des Widerstandes überschritten werden.

Die Resultate werden natürlich noch viel verläßlicher, wenn man von jeder Stahlsorte

zwei Stäbchen untersucht.

Alle Stäbchen, welche zu diesen Untersuchungen verwendet werden, müssen ganz genau gleich lang seyn und zwar ein wenig länger als

die Spirale; es dürfte am besten seyn, die Länge von 103 Millimetern beizubehalten,

welche ich bei meinen Versuchen immer angewendet hatte. Die passendste Dicke ist 3

bis 4 Millimeter, in keinem Falle dürfen die Stäbchen dicker seyn als 5 Millimeter.

Außerdem ist zu beobachten, daß die Stäbchen nothwendig

cylindrisch seyn müssen und in keinem Falle prismatisch seyn dürfen, weil

letztere, wie ich nachgewiesen habe, bei gleicher Stromstärke etwas weniger

Magnetismus zeigen, und überhaupt nicht so einfache Gesetze befolgen wie die

ersteren. Endlich dürfen zu diesen Untersuchungen des Härtegrades nur solche

Stäbchen verwendet werden, welche noch nie magnetisirt worden

sind, weil ein magnetisirter Stab, auch wenn er wieder entmagnetisirt worden ist, ein anderes

elektromagnetisches Verhalten zeigt als ein ursprünglich unmagnetischer. Je größer

der Werth von C für eine Stahlsorte ausfällt, desto

kleiner ist der betreffende Härtegrad; hat man z.B. für zwei zu vergleichende

Stahlsorten C und C₂

gefunden und sucht die betreffenden Härtegrade H₁

und H₂, so hat man die Proportion H₂ ÷ H₁

= C₁ ÷ C₂; nimmt man die Härte H₁ zur Basis

der Vergleichung und will die H₂ Härte H₂ Procenten ausgedrückt, so ist H₂ = 100 C₁/C₂. Diese Andeutungen und die

in meiner früheren Mittheilung enthaltenen theoretischen Bemerkungen genügen

vollkommen, um die Benützung des beschriebenen Apparates für praktische Zwecke klar

zu machen. In vielen Fällen wird sich die Sache noch viel einfacher gestalten.

Wenn es nicht darauf ankommt genaue Zahlenverhältnisse zu ermitteln, sondern nur

annähernd die Härtegrade zweier Stahlsorten zu vergleichen, so wird man sich mit ein

Paar Versuchen mit jeder Sorte begnügen können.

Es würde nicht schwer seyn, dem beschriebenen Apparate eine noch viel einfachere und

wohlfeilere Construction zu geben, doch würde dazu erst dann eine Veranlassung

vorhanden seyn, wenn diese Methode in weiteren Kreisen Beachtung und Anklang finden

sollte.

Innsbruck, am 4. November 1863.

Tafeln