| Titel: | Fortin's Maschinen zur Fabrication des Filztuchs. |

| Fundstelle: | Band 170, Jahrgang 1863, Nr. CXI., S. 410 |

| Download: | XML |

CXI.

Fortin's Maschinen zur

Fabrication des Filztuchs.

Aus

Armengaud's Génie

industriel, August 1863, S. 75.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

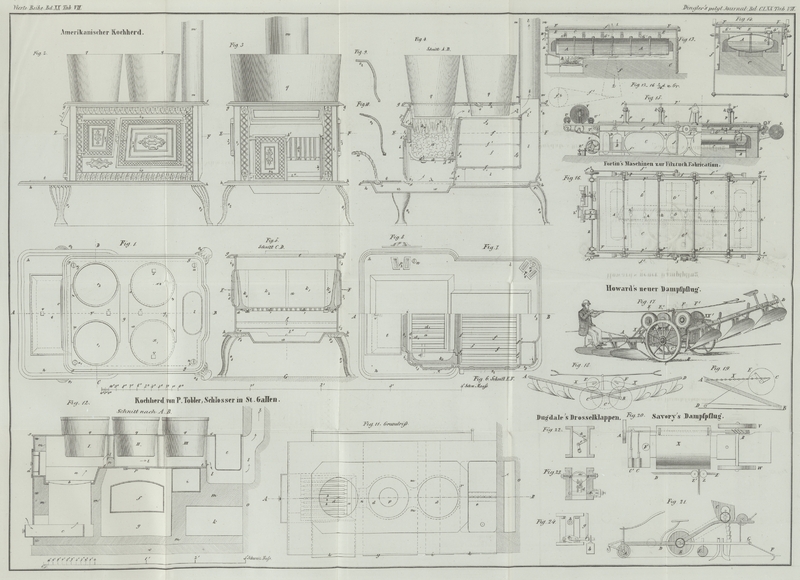

Fortin's Maschinen zur Fabrication des Filztuchs.

Der Fabrikant Fortin in Paris, welchem schon mehrere

Apparate zur Filztuch-Fabrication patentirt worden sind, hat in Folge

zahlreicher Versuche seine ersten Maschinen wesentlich verbessert. Insbesondere hat

ihn hierzu die Beobachtung veranlaßt, daß das Filzen um so rascher und vollkommener

vor sich geht, je heißer nach der Absperrung des Dampfes der Tisch ist, auf welchem

sich das zu filzende Material befindet. Ferner hat er gefunden, daß es am angemessensten ist, den Dampf

im feuchten Zustande anzuwenden, und daß der Tisch eine kurze, aber sehr rasche hin

und her gehende Bewegung haben muß.

Die neue Filzmaschine hat ihren eigenen Dampfkessel und beansprucht an Betriebskraft

kaum 1/4 Pferdestärke. Eine Maschine von 5 Meter Länge liefert täglich 300 Meter

Filz, der auf irgend einer Walke beliebiger Construction weiter bearbeitet werden

kann. Dadurch, daß bei derselben der Dampf unmittelbar mit der gekrempelten Wolle,

die in Lagen mit rechtwinklich versetzter Faserrichtung über einander aufgestapelt

wird, in Berührung kommt, wird der Verlust an den Enden des Tisches bedeutend

vermindert. Das Gewicht des Filzes beträgt nach der Qualität 0,8 bis 5 Kilogr. per Quadratmeter. Setzt man dem heißen Wasser eine

kleine Menge Schwefelsäure zu, so wird der bearbeitete Filz sehr gleichmäßig, dicht

und dauerhaft, und namentlich zu Equipirungsgegenständen für Militär, wie Zu

Degengehängen, Patrontaschen etc., geeignet. Auch kann man daraus sehr gute

Pianofortefilze darstellen.

Fig. 13 zeigt

den Längendurchschnitt einer solchen Filzmaschine, Fig. 14 den

Querdurchschnitt derselben nach der Linie 1 bis 2 in Fig. 13. Der Kessel A, welcher elliptische Gestalt hat und durch eine Anzahl

Ankerbolzen abgesteift wird, empfängt seine Wärme durch den Rost B und ist in dem Ofenraum C

aufgemauert, über welchem der Tisch E, an den Seiten auf

den gußeisernen Stützen D ruhend, liegt. Dieser Tisch,

der auf diese Weise in einem gewissen Abstand über dem Kessel erhalten wird, besteht

aus einem kupfernen Rost mit Zwischenräumen von ungefähr 1/2 Millim., durch welche

der Dampf eintreten kann, um sich über eine möglichst große Fläche des darüber

gelegten, zu filzenden Materials auszubreiten. Dieses Material wird, nachdem es

zuvor in Leinwand eingewickelt worden ist, durch einen Metalldeckel F gegen den Rost niedergedrückt. Nach Bedarf belastet

man den Deckel außerdem noch mit Gewichten, die durch rings um den Deckel laufende

Winkeleisen am Herabfallen gehindert werden. Durch die Stangen f, welche von einer Kurbel f² mit der Kurbelstange f¹ getrieben

werden, erhält der Tisch eine hin und her gehende Bewegung.

Durch eine Anzahl horizontaler Röhren G', welche durch

die Ansatzrohre G mit dem Kesselraum in Verbindung

stehen, wird der Dampf von unten durch den Rost E

geleitet. Die Röhren G', welche für den Austritt des

Dampfes mit Längenspalten versehen sind, erhalten durch die Stange H eine langsame Drehbewegung, indem so viele endlose

Schrauben an der Stange H angebracht sind, als es Röhren

gibt, auf die zu diesem Zwecke Schraubenräder h aufgekeilt

sind. Die Stange H erhält ihre Bewegung durch den

Handgriff e.

Ist das zu filzende Material auf der einen Seite bearbeitet, so wird der Deckel F abgenommen und das Material gewendet. Das Abheben des

Deckels geschieht mit Hülfe von vier Scheiben, die zu zwei auf einer

gemeinschaftlichen Achse stecken, und an jeder Achse befindet sich ein Kettenrad das

von einer um dasselbe geschlungenen Kette in Bewegung gesetzt wird. An den Scheiben

sind Riemen befestigt, die sich mit ihren entgegengesetzten Enden an die Winkeleisen

des Deckels anschließen und das Heben desselben bewirken, ohne einen Stoß oder eine

Quetschung auf das Material auszuüben.

Mit Hülfe der im Vorstehenden beschriebenen Maschine kann man ziemlich große

Filzflächen bearbeiten, indem die Größe derselben lediglich durch die Dimensionen

des Tisches und des Deckels beschränkt ist. Sollen aber Filze von sehr großer Länge

hergestellt werden, so bedient sich Fortin einer anderen

Maschine, bei welcher der bearbeitete Filz in dem Maaße als er fertig wird,

fortgeführt und auf eine Walze aufgewickelt wird. Diese Maschine ist in Fig. 15 in der

Seitenansicht, zum Theil im Durchschnitt, und in Fig. 16 im Grundriß

dargestellt.

Der Kessel A hat hier die Form eines breit gezogenen H und liegt in einem Ofen C

mit zwei Feuerherden B. Der Tisch E besteht wieder aus einem kupfernen Rost und ruht auf den äußeren

Armaturen D und den Querstegen c. Der Deckel F erhält seine hin und her

gehende Bewegung durch die unter sich verbundenen Hebel f, welche durch die Kurbelstangen f¹

von den Kurbelwarzen der Schwungräder f²

getrieben werden. Diese Schwungräder f² stecken

an der Treibwelle R, welche durch die Fest- und

Losscheiben X, X' mit dem gangbaren Zeug in Verbindung

gesetzt ist.

Die Röhren G entnehmen dem Kessel A den Dampf und geben ihn in die Vertheilungsröhren G' ab, welche vermittelst der conischen Räder h' und der Stangen H von der Stange H' aus vermittelst der Handgriffe e in Bewegung gesetzt werden.

Der Deckel F hängt an mehreren Stangen p, die an den Winkelhebeln p' befestigt sind. Alle diese Winkelhebel, deren Achsen k auf den Säulchen P ruhen,

sind durch zwei Parallelstangen P' unter sich verbunden,

damit das ganze System beim Heben des Deckels eine möglichst stetige Bewegung

annimmt. Das Heben selbst geschieht mit Hülfe einer Winde S, die durch eine Kette mit einem Kettenrad s

an der Achse k des einen Winkelhebels p' verbunden ist.

Vor dem Ofen C steht ein kleiner, mit Wasser gefüllter

Kasten T, von dem aus der darüber weggeführte, in Leinwand

eingeschlagene Filz angefeuchtet wird. Das Wasser wird durch eine im Kasten

befindliche, rotirende Bürste, die durch eine Kette t

und das Kettenrad x vor der Treibwelle R getrieben wird, über den Filz vertheilt. Die beiden

Leinwandtücher wickeln sich von den Walzen U und U' ab, das zu filzende Material von der Walze V.

Das Filzen geht in derselben Weise vor sich, wie bei der zuerst beschriebenen

Maschine. Nach Vollendung der Operation wird der Deckel F ein wenig gehoben und der Filz um die soeben bearbeitete Länge

fortgeführt; dabei geht derselbe zwischen den Abzugswalzen Y hindurch und wickelt sich dann auf die Walze Z auf. Das Ausrücken der Maschine nach vollendetem Filzen geschieht

selbstthätig durch einen Zählapparat Z', der von einer

endlosen Schraube z an der Welle R getrieben wird.

Die auf der einen oder anderen der beschriebenen Maschinen erhaltenen Filze werden

nun durch die Bearbeitung in einer Waschwalke vollendet, welche mehrere Walzenpaare

enthält, deren Unterwalzen eine abgesetzt drehende Bewegung erhalten, während den

Oberwalzen eine Längenbewegung in der Richtung der Achsen ertheilt wird. Nachdem man

aus einem Reservoir Seifenwasser auf den Filz hat laufen lassen, geht derselbe in

gerader Richtung zwischen den Walzenpaaren durch, wobei die oberen Walzen, welche

mittelst Hebel belastet sind, als Druckwalzen dienen. Nach dem Austreten zwischen

dem letzten Walzenpaar fällt der Filz auf ein aus schmalen Latten zusammengesetztes

endloses Tuch nieder.

Darauf unterwirft man den Filz dem eigentlichen Walken. Zu diesem Zwecke stellt man

die erwähnten Walzenpaare einander näher und ersetzt das Seifenwasser durch laues

oder heißes Wasser, welchem eine gewisse Menge Schwefelsäure zugesetzt ist. Der

Druck der Oberwalzen wird beim Walken stärker gegeben als beim Waschen.

Tafeln