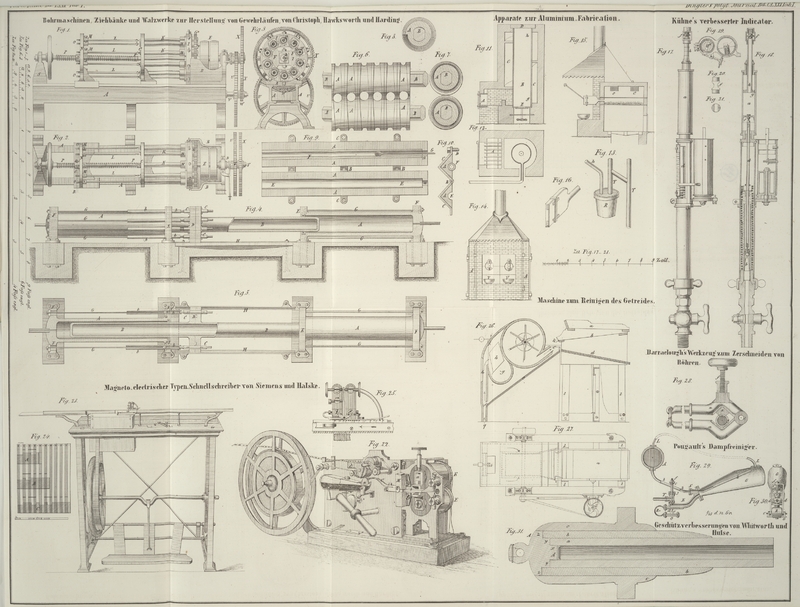

| Titel: | Die Bohrmaschinen, Ziehbänke und Walzwerke zur Herstellung der Gewehrläufe, von Christoph, Hawksworth und Harding. |

| Fundstelle: | Band 171, Jahrgang 1864, Nr. VI., S. 29 |

| Download: | XML |

VI.

Die Bohrmaschinen, Ziehbänke und Walzwerke zur

Herstellung der Gewehrläufe, von Christoph, Hawksworth und Harding.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, September 1863, S.

148; durch das polytechnische Centralblatt, 1863 S. 1399.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Christoph's Hawksworth's und Harding's Maschinen.

Die auf Tab. I zusammengestellten Maschinen dienen zur Herstellung von Gewehrläufen

und beruhen auf einem Verfahren, das nicht nur billiger, sondern auch zweckmäßiger

ist, als das bisher gebräuchliche Hohlschmieden bei hoher Temperatur. Das neue

Verfahren ist folgendes: Zunächst wird das rohe cylindrische Rohr durch Ausbohren

des mittleren Kerns aus einer massiven Stange von Eisen, Stahl oder irgendeinem

anderen Material dargestellt; dann wird das cylindrische Rohr mit Anwendung

eigenthümlicher Ziehplatten gezogen, und darauf durch ein Walzwerk oder auch durch

Ziehplatten ein Druck von außen nach innen angewendet, die Innenfläche aber mit

Hülfe eines Dorns, der einen Druck von innen nach außen ausübt, geglättet.

Dieses Verfahren zeichnet sich zunächst durch seine Einfachheit und Billigkeit aus;

es werden aber auch dem Material seine guten Eigenschaften besser erhalten, wenn man

den Kern aus einem massiven Stücke ausbohrt, als wenn man das Stück hohl schmiedet,

und endlich gewinnt das Metall durch das Ziehen und Walzen in kaltem Zustande an

Zähigkeit, indem es eine faserige Structur annimmt und zugleich dichter und härter wird. Das

Verfahren ist im allgemeinen nur eine Uebertragung des bekannten Drahtziehverfahrens

aus die Herstellung von Gewehrläufen und anderen röhrenartigen Körpern. Auch hier

kann die Zerreißungsfestigkeit eines Pianofortedrahtes bis auf 120 Tonnen per Quadratzoll gesteigert werden, wenn auch die

Festigkeit des rohen Arbeitsstücks nicht über 35 bis 40 Tonnen betrug.

Die Eigenthümlichkeit der neuen Bohrmaschine besteht in der Anwendung einer Anzahl

feststehender Bohrer, welche eine gleiche Anzahl in Drehung befindlicher

Arbeitsstücke gleichzeitig bearbeiten, während nach dem gewöhnlichen Bohrverfahren

die Arbeitsstücke feststehen und die Bohrer sich drehen. Die Bohrer haben eine

solche Gestalt, daß die Bohrspäne sich leicht ablösen, und werden durch bekannte

Mittel mit einer der Größe des Bohrlochs entsprechenden Geschwindigkeit dem

Arbeitsstück entgegengeführt.

Beim Ziehen, das entweder im heißen, oder im kalten Zustande erfolgen kann, wird an

Stelle der Ketten, deren man sich gewöhnlich bedient, eine Schraubenspindel

angewendet. Die Ziehplatten haben conische Ziehlöcher und sind viel dicker als

gewöhnlich, damit die Rohre besser unterstützt werden, wenn sie der Wirkung der

Ziehplatte und des Dorns unterliegen. Die Enden der Rohre werden durch

Schraubzwingen gefaßt, welche sowohl an der Innen-, als an der Außenwand

derselben festgeschraubt werden. Soll das Rohr eine besonders große Festigkeit

erhalten, so wird ein Rohr innerhalb eines anderen unter Anwendung eines inneren

Dorns gezogen; das innere Rohr wird dann durch die Ausdehnung, die es unter der

Einwirkung des Dorns erleidet, fest eingezwängt, und es bedarf keiner Erhitzung

desselben, wie nach dem gewöhnlichen Verfahren. Dasselbe Verfahren ist auch

anwendbar, wenn man ein Rohrende mit einer erweiterten Schnauze, die zur Aufnahme

eines anstoßenden Rohrs bestimmt ist, versehen will. Um Röhren von sehr kleinem

Durchmesser herzustellen, empfiehlt sich ein expandirbarer Dorn, der nach Vollendung

der Operation sich leicht aus der Röhre herausziehen läßt. Eine andere Gestalt der

Ziehbank dient zum Ziehen von zwei Röhrensätzen in abwechselnder Reihenfolge und

besteht in einer horizontalen, doppeltwirkenden hydrostatischen Presse mit zwei

Cylindern und einem Kolben, der für beide Cylinder dient. Dadurch, daß beide

Cylinder abwechselnd in Thätigkeit treten, wird der Ziehproceß ein ununterbrochener,

und man verliert mithin keine Zeit mit dem Zurückrücken der Schraubzwingen nach

jedem Zuge. Die Ziehplatten befinden sich in den Flantschen der beiden Cylinder und

die Schraubzwingen sind an einer Flantsche in der Mitte des Kolbens befestigt.

Hiernach sind also zwei

Sätze von Ziehplatten, Schraubzwingen und Dörnern vorhanden, und während ein Satz

derselben im Begriffe steht, die Röhren zu ziehen, werden an dem andern Satze die

Arbeitsstücke für den nächsten Kolbenhub, der die entgegengesetzte Bewegungsrichtung

hat, zurecht gemacht.

Was endlich die Verbesserungen an den Walzwerken betrifft, so wird eine Anzahl

entsprechend gestalteter Scheiben auf eine gemeinschaftliche Welle aufgeschoben,

anstatt daß die ganze Walze aus einem Stücke hergestellt wird. Diese Construction

erleichtert die Anwendung gehärteter Stahlwalzen und macht die Unterhaltung

billiger, da man bei einem vorkommenden Bruche nicht die ganze Walze, sondern nur

eine einzelne Scheibe auszuwechseln braucht.

Fig. 1 der

betreffenden Abbildungen zeigt die Seitenansicht der neuen Bohrmaschine in ihrer

Anwendung auf Gewehrläufe, Fig. 2 den zugehörigen

Grundriß und Fig.

3 die Vorderansicht mit theilweisem Querdurchschnitt. Auf den Wangen A sitzen die beiden festen Docken B und C, in denen eine hohle Treibwelle D mit ihren Fest- und Losscheiben E aufgelagert ist. Ein nahe am Ende dieser Welle

aufgekeiltes Stirnrad F greift in eine Anzahl Stirnräder

G, von denen ein jedes auf eine drehbare Büchse H in der Kreisplatte I der

Docke aufgekeilt ist. In den drehbaren Büchsen werden durch Preßschrauben die Enden

der zu bohrenden Rohre K befestigt, während die

entgegengesetzten Enden dieser Rohre in entsprechenden Oeffnungen der festen Docke

C ruhen. Wird das Rad F

in Drehung gesetzt, so drehen sich alle Büchsen mit den in ihnen befestigten Rohren

um ihre eigenen Achsen. Die Bohrer L werden, ebenfalls

durch Preßschrauben, in festen Büchsen M befestigt, die

in dem Reitstock N liegen. Die Stellung der Bohrer L in der Richtung ihrer Achsen wird durch Stellschrauben

O regulirt, und der Reitstock N erhält eine fortschreitende Bewegung, bei welcher er längs der

gehobelten Wangen A gleitet. Ueber die ganze Länge der

Maschine erstreckt sich eine Schraubenspindel P;

dieselbe geht durch die Mitte des Reitstocks N hindurch,

der sich an der Schraube fortbewegt, ohne in unmittelbarer Berührung mit ihr zu

stehen. Hinter dem Reitstock N liegt eine gegen

denselben sich anstemmende Mutter Q, welche mit der

Schraube P gleiches Gewinde hat; sie ist zweitheilig,

damit man sie nach Bedürfniß mit Hülfe des Hebels R

öffnen kann. Die Schraubenspindel P ruht mit dem einen

Ende in dem Lager S und geht mit dem anderen durch die

hohle Welle D hindurch. Am hinteren Ende der hohlen

Welle D ist ein Getriebe T

aufgekeilt, welches in ein lose auf dem Bolzen V

sitzendes Stirnrad U eingreift. Ein zweites Getriebe W, welches mit dem Rade U

eine gemeinschaftliche Nabe hat, greift in ein Stirnrad X, das auf dem

vorspringenden Ende der Schraubenspindel P festgekeilt

ist. Mit Hülfe dieser Räderübersetzung erhält die Schraubenspindel P eine langsam drehende Bewegung, welche sich in eine

langsam fortschreitende Bewegung der Mutter Q umsetzt;

die Mutter Q stemmt sich gegen den Reitstock N und schiebt ihn um so viel, vorwärts, daß er die

einzelnen Bohrer beständig gegen ihre Arbeitsstücke andrückt.

Die Wirkungsweise dieser Maschine ist folgende: In die Büchsen der festen Docken B und C werden so viel zu

bohrende Rohre eingelegt, als Büchsenpaare vorhanden sind, und nachdem dann auch die

Bohrer L in angemessener Weise befestigt sind, wird die

Maschine in Gang gesetzt. Dadurch wird dem Arbeitsstück eine rasche Drehbewegung

ertheilt, während die Bohrer gar keine Drehbewegung, sondern nur eine langsam

fortschreitende Bewegung erhalten, vermöge welcher sie den Arbeitsflächen in dem

Maaße, als der Bohrer vorschreitet, entgegengeführt werden. Sollen die Bohrer aus

den Arbeitsstücken zurückgezogen werden, so öffnet man durch den Hebel R die gespaltene Mutter Q,

so daß dieselbe aus dem Gewinde der Schraube P sich

auslöst, und zieht den Reitstock N und mit demselben die

Bohrer L mit der Hand zurück. Statt der gespaltenen

Mutter kann man auch eine gewöhnliche Mutter anwenden und an der Schraubenspindel

P ein Handrädchen anbringen, durch welches man den

Reitstock mit seinen Bohrern zurückzieht. In diesem Falle muß aber eines der

Getriebe T oder W mit einer

Ausrückvorrichtung versehen werden, damit das übrige Triebwerk in Ruhe bleibt, wenn

man die Schraubenspindel P nach der umgekehrten Richtung

dreht.

Fig. 4 zeigt

die Seitenansicht und theilweise den Durchschnitt einer hydrostatischen Ziehbank,

und Fig. 5 den

zugehörigen Grundriß und theilweise Horizontaldurchschnitt. Diese Ziehbank ist

doppeltwirkend, insofern sie nicht nur beim Vorwärtsgang, sondern auch beim

Rückwärtsgang nützliche Arbeit verrichtet; dadurch wird der Zeitverlust umgangen,

der bei den gewöhnlichen Ziehbänken durch das Zurückrücken der Zwingen herbeigeführt

wird. In den beiden Wassercylindern A, die in einer

gemeinschaftlichen Achse liegen, bewegt sich ein Doppelkolben B der Art, daß er mit jedem Ende in je einem Cylinder arbeitet. Die

Zwingenstangen C haben an beiden Enden Gewinde, so daß

sie mit ihren Enden abwechselnd an den Arbeitsstücken befestigt werden können. Sie

sitzen in einer Flantsche D, die in der Mitte des

Kolbens B angebracht ist. Die beiden Innenflantschen E der Cylinder A enthalten

die Ziehplatten a, während die Außenflantschen F derselben zur Befestigung der Dörner G dienen. H sind

Leitstangen, welche die Flantsche D bei der Bewegung des

Kolbens B stützen und gerade führen.

Bei der Benutzung der Maschine verkleinert man zuerst die Durchmesser der zu

ziehenden Röhren b an den Enden insoweit, daß sie durch

die Ziehlöcher gesteckt werden können; darauf schiebt man von den entgegengesetzten

Enden die Dörner G ein, und dann schraubt man endlich

die Enden der Zwingenstangen in die vorspringenden Enden der Röhren ein. Läßt man

jetzt Wasser in einen der Cylinder A, so wird der Kolben

B fortgeschoben und nimmt dabei die Röhren b durch die Ziehlöcher a mit

sich hindurch. Sobald der Kolben am Ende seines Hubes angekommen ist, werden die

gezogenen Röhren abgenommen und ein frischer Satz Röhren, die vorher schon auf den

zweiten Satz Dörner aufgeschoben und durch die entsprechenden Ziehlöcher hindurch

gesteckt worden sind, an den entgegengesetzten Enden der Zwingenstangen befestigt.

Dann läßt man das Betriebswasser in den zweiten Cylinder, während zugleich aus dem

ersten das verbrauchte Wasser ausfließt. Dadurch wird es möglich, bei jedem

Doppelhube des Kolbens zwei Sätze Röhren zu ziehen.

Fig. 6 bis

8 zeigen

die neue Walzwerksanordnung. Die Walzen bestehen hier nicht aus einem Stücke,

sondern sind aus einer Anzahl einzelner Scheiben A aus

Hartguß oder gehärtetem Stahl zusammengesetzt, welche auf eine viereckige Welle B aufgeschoben sind und durch seitlich aufgebrachte

Muttern oder Keile auf derselben festgehalten werden. Die Querschnitte Fig. 7 und 8 stellen

Walzen dar, welche zum Auswalzen von Rohren mit verjüngt zulaufender Wandstärke

dienen. In Fig.

7 ist der Theil der Walze, welcher den Boden der Furche darstellt, zwar

kreisförmig gedreht, aber excentrisch gegen den Umfang der Walze. Diese Form läßt

sich leicht ausführen, weil sie auf der Drehbank dargestellt werden kann. Solche

Walzen erzeugen bei einer Umdrehung in jeder Furche zwei in der Wandstärke verjüngte

Rohre; ihr Durchmesser muß daher größer seyn, als wenn bei einer Umdrehung in jeder

Furche nur ein Rohr ausgewalzt wird, wie dieß bei der in Fig. 8 dargestellten

Furchenform der Fall ist. Da aber die letztere Construction schwieriger auszuführen

ist, so verdient die erstere den Vorzug. Ständer, Triebwerk und Dornträger werden in

bekannter Weise construirt.

Die gewalzten oder gezogenen Rohre müssen nun noch, wenn sie zu Gewehrläufen bestimmt

sind, gerichtet werden; d.h. es müssen die Krümmungen, die sie beim Walzen oder

Ziehen angenommen haben, beseitigt werden. Zu diesem Zweck legt man sie in eine

starke gußeiserne Form A, die in Fig. 9 und 10 dargestellt ist. Diese

Form ist ihrer Länge nach um die Scharniere B drehbar

und wird von Klammern C umfaßt, die durch Bolzen D geschlossen werden können. In jeder Hälfte der Form befindet sich ein

schräg zulaufender Einschnitt E, welcher in Gestalt und

Größe genau mit dem zu richtenden Rohre übereinstimmt. Das in dem einen der

Einschnitte eingelegte Rohr F wird mit seinem dünneren

Ende gegen den Ansatz a, der das Ende der Einschnitte

bildet, angeschoben, und dieser Ansatz dient ihm als Widerhalt, wenn es der Wirkung

des Richtdorns ausgesetzt wird. Nach dem Einlegen des Rohrs wird die Form

geschlossen. Darauf wird die Stange G des Dorns in das

Rohr eingeführt und in geeigneter Weise an dem Querhaupt einer Ziehbank befestigt,

um durch das Rohr hindurch gezogen zu werden. Die Form selbst muß dabei gut an dem

einen Ende der Ziehbank befestigt werden, damit sie dem durch das Rohr gezogenen

Dorn hinreichend Widerstand leistet.

Tafeln