| Titel: | Ueber das Sortiren der Körper von verschiedenem specifischen Gewichte und speciell über eine neue Maschine zum Reinigen des Getreides; vom Ingenieur Fischer in Bautzen. |

| Fundstelle: | Band 171, Jahrgang 1864, Nr. X., S. 38 |

| Download: | XML |

X.

Ueber das Sortiren der Körper von verschiedenem

specifischen Gewichte und speciell über eine neue Maschine zum Reinigen des Getreides;

vom Ingenieur Fischer in

Bautzen.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins,

1863 S. 263.

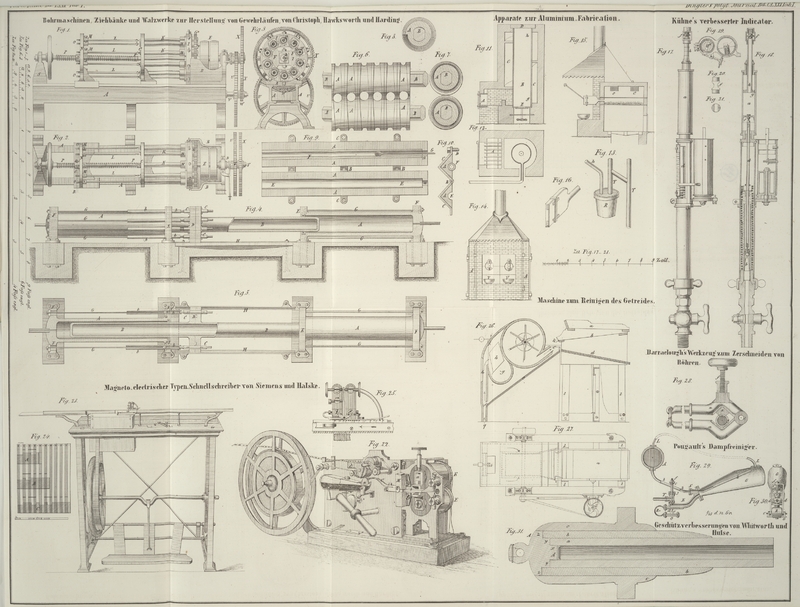

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Fischer, über das Sortiren der Körper von verschiedenen

specifischen Gewichte.

Der Widerstand, welchen in Flüssigkeiten sich bewegende Körper erfahren, findet eine

zahlreiche Anwendung auf dem Gebiete der Gewerbe, und zwar namentlich zur

Absonderung des Größeren von dem Kleineren, des Schwereren von dem Leichteren.

Derselbe ist (annähernd) folgenden Gesetzen unterworfen. Er ist proportional:

1) der Projection des Körpers, die Projectionsebene normal

gegen die Bewegungsrichtung angenommen,

2) dem Quadrat der (relativen) Geschwindigkeit.

Diese Gesetze lassen sich in einer Formel zusammenfassen, wenn F die oben bezeichnete Projectionsfläche, v

die Geschwindigkeit und A eine von der Natur der

Flüssigkeit abhängende Constante ist:

1) P = A . F . v².

Hieraus folgt sofort, unter Bezeichnung des Körpervolumens mit V, des Gewichts einer Volumeneinheit mit G und

der Beschleunigung beim freien Fall mit g, die

Bewegungsänderung W, welche der Körper erfährt, als:

W = (F .

v²)/(V . G) . A . g = P/(V.G/g).

Setzen wir noch

G = sγ,

das heißt, gleich dem Producte aus specifischem Gewicht und

dem Gewichte einer Volumeneinheit Wasser, substituiren dieses in die letzte

Gleichung, so daß:

W = (F .

v²)/(V . s . γ) . A . g oder

W = (F .

v²)/(V . s) . (A . g)/γ entsteht,

und führen für das constante Product (A . g)/γ

den Buchstaben B ein, so erhalten wir:

2) W = B . (F . v²)/(V . s)

Nehmen wir die Kugel vom Durchmesser D als Normalform

aller hier zu betrachtenden Größen an, wozu wir aus leicht ersichtlichen Gründen

berechtigt sind, so erhalten wir ferner:

F = (D² . π)/4 und

V = (D³ . π)/6

wodurch sich, diese Werthe in Gleichung 2 eingeführt, letztere

ändert in:

W = B

(D² . π)/4. v² oder

(D² . π)/6 . s

W = B .

²/₃ . v²/(D . s).

woraus endlich, 2/3 B = C gesetzt, entsteht:

3) W = C . v²/(D . s),

d.h. die Geschwindigkeitsänderung (Verzögerung oder

Beschleunigung) ist proportional dem Quadrate der (relativen) Geschwindigkeit,

umgekehrt proportional der Dicke und dem specifischen Gewichte der Körper.

Dieses erklärt es uns, warum uns der Wind wohl Staub in die Augen treibt, uns aber

mit dicken, schweren Steinen verschont; dieses rechtfertigt die Anwendung großer

Werkstücke bei Wasserbauten, und zwar um so größerer, je stärker die betreffende

Strömung.

Die Formel 3 gibt uns aber auch die Lehre, daß wir durch (relative) Bewegung fester

Körper in flüssigen, die schwereren jener von den leichteren trennen können.

Aus leicht ersichtlichen Gründen ist es, um zu einem bestimmten Beispiele

überzugehen, wünschenswerth, wenn ein gutes und verhältnißmäßig billiges Mehl

erzeugt werden soll, zu einer und derselben Mehlgattung eine und dieselbe

Körnerqualität zu verwenden. Der Landwirth weiß dieses, er weiß, daß er ein reines,

gleichförmiges Getreide besser bezahlt bekommt als ein gemischtes, weßhalb er, bei

Aufbereitung desselben außer dem Abscheiden der Spelzen, auch eine, wenn auch geringe, Sortirung im Auge

hat.

Zu beiden Manipulationen werden die Gesetze der Formel 3 praktisch verwendet; zur

Sortirung besonders noch der Erfahrungssatz:

„Körner von einer und derselben Getreideart von gleicher Güte sind in der

Regel von derselben Dicke und demselben Gewicht.“

Das älteste und jetzt noch viel angewendete Verfahren der ersten Reinigung, das

„Werfen“ (Worpen, Wörpen), besteht darin, daß, nachdem die

aus den Aehren gewonnenen Körner an einem Ende der Dreschtenne aufgehäuft worden

sind, dieselben mittelst langstieliger, sogenannter Wurfschaufeln dem anderen Ende

der Tenne zugeworfen werden.

Diese Manipulation erfordert nicht allein was die Regelung des Windes anbetrifft

(derselbe darf entweder gar nicht, oder nur eben im geringen Maaße unter einem

gewissen Winkel der Wurfrichtung entgegen auftreten), sondern auch in Hinsicht des

Werfens selbst einiger Erfahrung und Geschicklichkeit, und ist außerdem mit

Zeitverlust verknüpft, sonst würde sie immer, vermöge ihrer vortrefflichen Wirkung,

den ersten Platz unter den Reinigungsmethoden des Landwirthes einnehmen.

Indem die Mischung von Spreu, leichten und schwereren Körnern mit gleicher

Geschwindigkeit gegen die Luft geworfen wird, verliert nach den oben näher

besprochenen Gesetzen die Spreu zunächst ihre Geschwindigkeit, sie fällt zunächst

auf die Tenne zurück; die leichten Körper folgen, diesen die schwereren u.s.f., so

daß sich in concentrischen Bögen die Qualitäten des Getreides abscheiden.

Die Spreu wird, im Verein mit den leichtesten Körnern, zur Viehfütterung verwendet,

die darauf folgenden Körner (die sog. Hinterfrucht) wandern als Zinsfrucht auf die

Böden der Regierung, oder als Sold für die mißliebigen Schullehrer und Prediger, die

mittlere Lage ist, vielleicht noch in mehrere Grade getheilt, Marktwaare, das

vordere, vollkörnige dient entweder zur Aussaat, oder – für den eigenen

Hausbedarf.

So vollkommen diese Methode, von geschickten Händen ausgeführt, auch ist, so mangelt

ihr doch, wie schon erwähnt, eine jetzt überall geforderte Eigenschaft – die

Massenproduction. Man hat deßhalb zu anderen Mitteln gegriffen, man erzeugt einen

künstlichen Luftstrom und läßt denselben sich gegen das regelmäßig vertheilte

Getreide bewegen. Hierdurch würde sich eine sichere, ebenso vollkommene wie die

zuerst besprochene Reinigung erzielen lassen, wenn man das Getreide durch den Wind

auf eine Fläche ausbreiten ließe, um dort eine ähnliche Absonderung zu bewirken, wie

wir sie bei dem Werfen sehen. Man thut dieses nicht, man begnügt sich vielmehr

damit, die Spreu und die leichtesten Körner auszublasen und höchstens mittelst Sieben die

fehlende Sortirung zu bewirken.

Dieses ist ein Rückschritt, durch welchen der Müller gezwungen wird außer der

endgültigen Reinigung auch auf eine Sortirung des Getreides Bedacht zu nehmen.

Eine höchst sinnreiche, bis jetzt wenig bekannte, dahin zielende Maschine, ist der

Verfasser im Stande hier mitzutheilen.

Gewöhnlich wird das Getreide, in die Mühle gekommen, zunächst irgendeinem Mechanismus

übergeben, welcher die beigemengten Erdklümpchen, Käfer u.s.w. zermalmt, und in

größerem oder geringerem Grade die Keimlappen und Rinden des Getreides entfernt.

Diese Maschine verlassend, fällt letzteres auf das Sieb a, Fig.

26 und 27, dessen Maschen so groß, aber auch nicht größer sind, als zum

Durchfallen der stärksten Körner erforderlich ist. Größere Körper, als: kleine

Steine u.s.w. werden (in unserer Zeichnung) nach rechts abgeworfen. Das durch a gefallene Gut wird der Wirkung des Siebes b ausgesetzt, welches alle kleineren Körper, Staub, Sand

u. dgl. von den Körnern normaler Größe absondert, und letztere bei c einem kräftigen Luftstrome aussetzt. Die durch

denselben ausgeblasenen leichten Theile gelangen in den Raum d und fallen mit den durch b abgesonderten

Theilen rechts ab. Das brauchbare Getreide gelangt aber über die schiefe Ebene e in den Canal f, aus

welchem der Ventilator die nöthige Luft bezieht. Der Luftstrom in f wiegt nun, so zu sagen, jedes einzelne Korn ab, läßt

die als vollwichtig erscheinenden bei q entfallen, wirft

aber die zu leichten Körner in den Raum g, aus welchem

dieselben durch eine seitlich angebrachte Thür entfernt werden können.

Die Fenster h, h gestatten ein bequemes Beobachten des

Vorganges; Verfasser war überrascht, als er denselben zum ersten Male in der

Godehardi-Mühle zu Hildesheim beobachten konnte.

Die Klappe i dient zur Regulirung des Luftstromes.

Während des Ausleerens des Raumes g wird der Ventilator

die nöthige Luft auf dem bequemeren Wege durch die geöffnete Thür entnehmen, so daß

innerhalb des Canales f der oben besprochene

Abwägungsproceß nicht stattfinden kann. Man schneidet deßhalb während dieser Zeit

durch Aufschlagen der Klappe N den Getreidezufluß

ab.

Die Siebe a und b befinden

sich in einem auf vier Federn l, l ruhenden Kasten, der

durch eine seitlich angebrachte (im Grundriß sichtbare) Kurbelwelle die nöthige

rüttelnde Bewegung erhält. Eine so sorgfältige Reinigung und gleichzeitige Sortirung

des Getreides, wie sie hier besprochen wurde, dürfte aber nur in Norddeutschland,

England, Nordamerika und

Frankreich für nothwendig gehalten werden. Die Oesterreicher, ein Theil von den

Sachsen u.s.w. reinigen ihr Getreide nur nothdürftig und verwenden mehr Sorgfalt auf

Sortirung des Grieses (Prager Mahlsystem.) Aber auch hier kann der Widerstand den in

der Luft sich bewegende Körper erfahren, nicht entbehrt werden. Ein künstlich

erzeugter Luftstrom treibt den reichen in einem sogenannten Cylinder behandelten

Gries in verschiedene hinter einander befindliche Kästen, wobei der schwerere,

bessere in die vorderen, die leichteren, geringeren Sorten aber in die hinteren

Kästen fallen.

In neuerer Zeit scheint es endlich zu gelingen, die Ventilation der Mühlsteine mehr

und mehr einzuführen. Diese besteht bekanntlich darin, daß man auf irgend eine Weise

einen Luftstrom zwischen den Mahlflächen erzeugt, und zwar am besten in der Richtung

von innen nach außen. Vergleichen wir die vorliegenden praktischen Resultate dieser

Ventilation, so können wir nicht umhin sie vollkommen der obigen Formel (3)

untergeordnet zu bezeichnen. Indem der Luftstrom zwischen den Mahlflächen sich nach

der Peripherie derselben bewegt, reißt er die bereits genügend zerkleinerten

Mehltheilchen mit sich fort, den Mahlflächen nur die noch zu bearbeitenden

überlassend. Der Luftstrom läßt also die nicht unbedeutende Arbeit, welche nutzlos

auf die zunächst genannten Mehltheilchen verwendet werden würde, ersparen, er

vergrößert die nutzbare Mahlfläche für die noch zu zerkleinernden Mehlkörper, er

ermöglicht eine größere Mehlproduction bei derselben Betriebskraft und verhindert

ein Warmwerden des Mehles, indem es jetzt an überflüssiger mechanischer Arbeit

fehlt, die sich in Wärme verwandeln könnte.

Auf ähnliche Weise verwenden Schmirgelfabrikanten u. dgl. das besprochene

Naturgesetz. Es werden durch einen künstlich erzeugten Luftstrom zunächst die

kleineren Körner von den größeren getrennt, letztere kehren zu den

Verkleinerungsmechanismen zurück, während erstere durch den Luftstrom nach einem in

Fächer getheilten Zimmer geführt werden, in welchem dieser seine Geschwindigkeit

verliert und zugleich den Schmirgel in die nach den Feinheitsnummern geordneten

Fächer fallen läßt. Die Luft tritt hier also zunächst activ auf, indem sie die

feineren Körner mit sich fortreißt, sie wirkt passiv, indem sie dem Niederfallen der

Körper einen Widerstand entgegensetzt.

Das Wasser, welches unter den tropfbar-flüssigen Körpern denselben Platz

einnimmt, wie die Luft unter den elastisch-flüssigen, wird ebenfalls vielfach

zur praktischen Verwendung des in Formel 3 enthaltenen Satzes benutzt. Namentlich

verwendet man es zu dem sogenannten Schlämmen. Des mangelnden Raumes wegen

unterlassen wir die Besprechung hierhergehöriger specieller Fälle, da überhaupt

unsere Hauptabsicht war, auf eine Naturerscheinung hinzuweisen, die größere

Aufmerksamkeit seitens der Techniker verdient, als ihr bisher geschenkt wurde.

Tafeln