| Titel: | Ueber Verbesserungen in der Aluminium-Fabrication; von A. Stevart. |

| Fundstelle: | Band 171, Jahrgang 1864, Nr. XIII., S. 51 |

| Download: | XML |

XIII.

Ueber Verbesserungen in der

Aluminium-Fabrication; von A.

Stevart.

Aus der Revue universelle des mines, 1863, t. XIV p.

61.

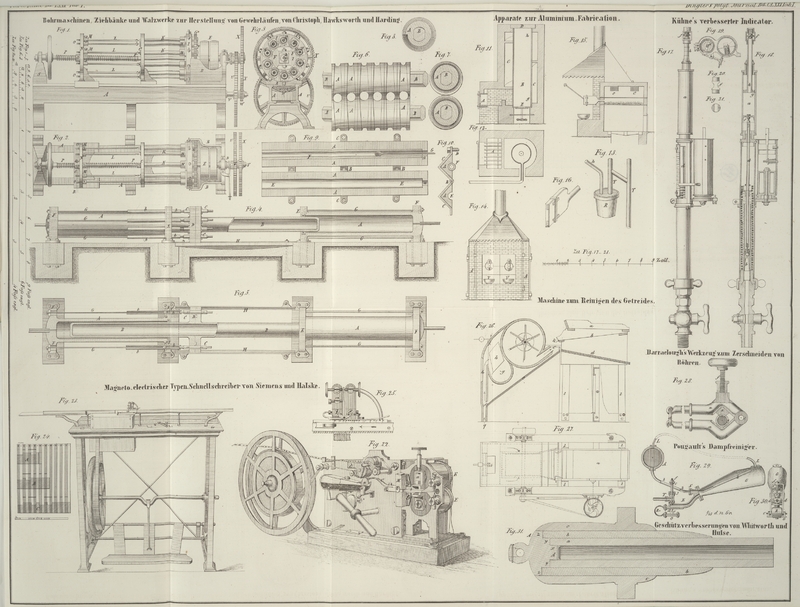

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Stevart, über Verbesserungen in der

Aluminium-Fabrication.

Die Darstellung des Aluminiums hat in der Fabrik chemischer Producte zu Salyndre (Départem. du Gard) beträchtliche Fortschritte

gemacht, worüber ich im Folgenden berichten werde.

Die verschiedenen Operationen zur Darstellung des AluminiumsMan s. die Abhandlung von H. Sainte-Claire Deville

„über die Fabrication des Natriums und des Aluminiums“

im Jahrgang 1856 des polytechn. Journals, Bd. CXLI S. 303, 378 und

441.

zerfallen bekanntlich in

drei Gruppen: 1) Fabrication des Doppelsalzes von Chloraluminium und Chlornatrium;

2) Fabrication des Natriums; 3) Fabrication des Aluminiums durch Einwirkung dieser

beiden Körper.

I. Fabrication der Doppelverbindung von

Chloraluminium und Chlornatrium.

Die Fabrication dieses Doppelsalzes erheischt die Anwendung einer fast chemisch

reinen Thonerde; die Thonerde, welche bisher entweder mittelst

Ammoniak-Alauns oder käuflicher schwefelsaurer Thonerde dargestellt wurde,

ließ sowohl hinsichtlich der Gestehungskosten als der Reinheit viel zu wünschen

übrig.

Jetzt besitzt man ein schätzbares Mineral, welches durch zwei sehr einfache

Operationen reine Thonerde liefert. Dasselbe wird im Var

(im Gebirgspaß von Ollioulles, bei Toulon) bergmännisch gewonnen, und hat das

Ansehen einer breccienartigen Masse mit kleinen Theilen von bräunlichrother oder

schwärzlicher Farbe, welche in einem sehr feinen und compacten Cement von

ziegelrother Farbe zerstreut sind. Nach Balard's Analyse

ist die durchschnittliche Zusammensetzung dieses Minerals:

Thonerde

60

Eisenoxyd

25

Kieselerde

3

Wasser

12

–––

100

Vergleicht man diese Zusammensetzung mit der folgenden zweier Diaspore, wovon der eine rein, der andere aus Sibirien aber mit Eisen

gemengt ist, so sieht man, daß das in der Fabrik zu Salyndre benutzte Mineral dem

sibirischen Diaspor gleich kommt, wenn man den Eisengehalt des letzteren vermehrt

und seinen Thonerdegehalt vermindert.

ReinerDiaspor.

Diasporaus Sibirien.

Thonerde

85,10

74,66

Eisenoxyd

„

4,51

Kieselerde

„

2,90

Kalk- und Bittererde

„

14,58

Wasser

14,90

1,64

––––––––

––––––

100,00

98,29

Die sehr einfache Behandlung, wodurch man dieses Mineral von seinem Eisen- und

Kieselerdegehalt befreit, ist folgende:

Nachdem es unter einem verticalen Mahlstein in feines Pulver verwandelt worden ist,

vermengt man es mit (wasserfreiem) kohlensaurem Natron und erhitzt das Gemenge auf

der Sohle eines Flammofens. Die Masse kommt dabei nicht zum Schmelzen und backt

sogar nicht zusammen, sondern die Verbindung erfolgt ohne daß das Gemenge seinen

Aggregatzustand verändert: man erhält so Thonerde-Natron (2

Al²O³, 3 NaO) und ein Doppelsilicat von Thonerde und Natron, gemengt

mit Eisenoxyd, Kieselerde und ein wenig Thonerde welche der Einwirkung entgieng.

Das Product läßt sich wegen des beibehaltenen pulverförmigen Zustandes mit der

größten Leichtigkeit mit Wasser behandeln. Dieses löst bloß das

Thonerde-Natron auf, während das Eisenoxyd und die Kieselerde im Rückstande

bleiben, ersteres im freien Zustande, letztere zum Theil als Doppelsilicat von

Natron und Thonerde.

Die früheren Verfahrungsarten hatten den großen Fehler, daß wegen der Unreinheit der

Thonerde ein wenig Eisen und Silicium in das Aluminium übergiengen und dessen

wichtigste Eigenschaften, seinen Glanz und seine Unveränderlichkeit,

beeinträchtigten.

Die ganz klare Auflösung von Thonerde-Natron decantirt man in einen

horizontalen Cylinder von Eisenblech, in dessen Achse sich ein Rührer mit Schaufeln

rasch umdreht und daher die Flüssigkeit in Form eines feinen Regens suspendirt.

Durch den unteren Theil des Cylinders zieht ein Strom Kohlensäure ein, welche aus

sehr reinem weißen Kalkstein mittelst Salzsäure entwickelt wird; das in einem großen

Kasten von Steinzeug erzeugte Kohlensäure-Gas zieht zuerst durch zwei

Waschflaschen, welche ein wenig Wasser enthalten und gelangt dann in den

Blechcylinder, wo es folgende Reaction veranlaßt,

2 Al²O³, 3 NaO + 3 CO² = 3 NaO, CO² +

2 Al²O³.

Die aus der Flüssigkeit durch die Kohlensäure gefällte Thonerde wird nach dem

Absetzen durch Decantiren gesammelt und mit warmem Wasser gewaschen, um ihr die

letzten Spuren von kohlensaurem Natron zu entziehen. Dieses Waschen geschieht sehr

sorgfältig auf großen Leinwandfiltern, welche über einen metallenen Kasten gespannt

sind, worin man ein starkes Saugen mittelst eines Wasserdampfstromes bewirkt. Nur

mittelst dieses Saugens ist die so langsame Operation des Filtrirens und Waschens

der gefällten Thonerde im Großen anwendbar. Man bedient sich auch einer

Schleudermaschine, deren Behälter mit Leinwand gefüttert ist, um mittelst der

Centrifugalkraft rasch eine große Wassermenge durch die Thonerde zu treiben.

Die erhaltenen Producte sind also: 1) eine Auflösung von kohlensaurem Natron, welche in die

Abdampfkessel der Fabrik zurückkehrt, so daß nur die geringe Menge Natron verloren

geht, welche sich mit Kieselerde verbunden hat; 2) ein sehr weißer Teig von reinem

Thonerdehydrat.

Das gewonnene Thonerdehydrat muß nun vollständig getrocknet und entwässert werden,

was in einem kleinen Flammofen geschieht, in welchen man es von der Consistenz eines

Mörtels bringt.

Die so erhaltene wasserfreie Thonerde vermengt man mit Kochsalz und Holzkohlenpulver,

befeuchtet das Ganze mit ein wenig Wasser und formt daraus faustgroße Klöße, welche

man in einem geheizten Local trocknet und dann in den Tiegel des zur Darstellung des

Doppelsalzes von Chlorcalcium und Chlornatrium dienenden Ofens bringt. Dieser Ofen

(Fig. 11,

12 und

13)

besteht aus einem Feuerherd A, dessen Flamme durch

spiralförmige Canäle C, C um einen großen Tiegel oder

Hafen B von feuerfestem Thon circulirt, welcher

senkrecht in der Mitte des Ofens angebracht ist. Der Tiegel, dessen obere Mündung

mit einem großen feuerfesten Ziegel D bedeckt wird,

welchen man gut mit Thon lutirt, besitzt drei Oeffnungen: die untere E, welche mit einem, durch eine Druckschraube gehaltenen

kleinen Ziegel verschlossen wird, dient zum Entleeren des Tiegels, nachdem das darin

enthaltene Material erschöpft ist; von zwei seitlichen Oeffnungen dient die untere

g zum Einleiten des Chlorgases und die obere h für den Austritt des Productes.

Das Chlorgas liefert eine Batterie von sechs Steinzeug-Bombonnes, durch

Einwirkung von Salzsäure auf Braunstein; dasselbe wird gewaschen und dann

getrocknet, entweder indem man es durch eine Bombonne streichen läßt, welche

concentrirte Schwefelsäure enthält, oder indem man es über Chlorcalcium leitet,

welches man als Nebenproduct der Kohlensäurebereitung gewinnt. Indem das Chlorgas

bei hoher Temperatur auf mit Kohle gemengte Thonerde einwirkt, entsteht bekanntlich

Chloraluminium, und da dieses im angewandten Gemenge Chlornatrium vorfindet, so

bemächtigt es sich desselben und erzeugt so Chloraluminium-Natrium, welches

durch die obere seitliche Oeffnung h entweicht und dann

in die außerhalb des Ofens angebrachte thönerne Vorlage R (Fig.

13) gelangt, worin es sich verdichtet.

Diese Vorlage hat die Gestalt eines Blumentopfes und ist mit einem Deckel versehen,

der das Eintrittsrohr h und das doppelt gekrümmte Rohr

T, T aufnimmt; durch letzteres zieht das

überschüssige Chlor und ein wenig verlorenes Chloraluminium in den Schornstein

ab.

Nach beendigter Operation findet man die Vorlage R mit

einer goldgelben

krystallinischen Masse gefüllt, welche Chloraluminium-Natrium ist.

II. Fabrication des

Natriums.

In der Fabrication des Natriums sind nur wenig Abänderungen gemacht worden. Man

erhält dasselbe bekanntlich durch die Einwirkung von Kohle auf kohlensaures Natron,

welches mit kohlensaurem Kalk versetzt ist. Die Operation wird in Cylindern von

genietetem Eisenblech vorgenommen, welche in einem besonderen kleinen Ofen (Fig. 14 und

15)

erhitzt werden.

Als Materialien wendet man Sodasalz (sel de soude),

Steinkohlenklein und einen schönen weißen Kalkstein an, welcher sehr rein ist und

fein pulverisirt wird. Das Gemenge füllt man in die zwei Blechcylinder, welche

horizontal im Ofen angebracht sind, wie Fig. 15 zeigt. Diese.

Cylinder werden durch zwei lutirte gußeiserne Deckel verschlossen, welche sich

außerhalb des Ofens befinden, damit sie nicht zu heiß werden. Der vordere Pfropf ist

mit einem Loch versehen, in welches der Hals der Vorlage dicht eingepaßt wird;

letztere ist die von Donny und Mareska angegebene. Fig. 16 stellt eine

Ansicht dieser Vorlage dar, welche aus zwei gußeisernen Platten besteht, wovon die

eine auf dem größten Theil ihres Umfangs mit erhabenen Rändern versehen ist, so daß

sie, mittelst Schließkeilen vereinigt, zwischen sich einen flachen leeren Raum

lassen, worin sich das Natrium verdichtet.

Die Cylinder liegen auf entsprechend behauenen Ziegeln, welche man (wenigstens die

oberen) für das Beschicken verstellen kann, und befinden sich ziemlich hoch über dem

Rost; ungeachtet dieser Vorsichtsmaßregeln nutzen sie sich sehr schnell ab, und

müssen nach einigen Beschickungen durch neue ersetzt werden. Sie haben 0,10 Met.

Durchmesser und 0,75 Met. Länge. Man zündet das Feuer auf dem Rost an und die

Verbrennungsproducte ziehen, nachdem sie die zwei Retorten beleckt haben, durch die

Feuercanäle c, c (Fig. 15) und dann in den

Kaminen A, A. (Fig. 14) hinab, welche in

einem, allen Oefen gemeinschaftlichen unterirdischen Canal ausmünden. Die

Destillation beginnt bald, und ein Arbeiter läßt nun mittelst eines eisernen Stabes

(Fig. 15)

das Natrium aus der Vorlage in zwei Schalen V, V

ausfließen, welche Schieferöl enthalten. Man sammelt es so in dem Maaße als es sich

verdichtet. Da sich das Oel sehr nahe am Ofen befindet, so ist es stets warm genug,

damit das Natrium den flüssigen Zustand beibehält.

Die über dem Natrium sich ansammelnde Krätze wird unter Schieferöl umgeschmolzen und

gibt eine neue Quantität Natrium. Man gießt das Natrium in kleine Brode von der Gestalt einer

abgestumpften Pyramide, deren jedes ungefähr 200 Gramme wiegt und die man unter

Schieferöl aufbewahrt.

III. Fabrication des

Aluminiums.

Die Schlußoperation, welche durch Einwirkung des Natriums auf das Doppelsalz von

Chloraluminium und Chlornatrium das Aluminium liefert, wird in einem Flammofen

ausgeführt; nachdem man das Doppelsalz hineingebracht hat, setzt man demselben

einige Brode (nämlich 5 per Kilogr.) zu, die man vorher

mittelst einer Schere in zwei oder drei Stücke zerschnitten hat. Endlich setzt man

den grönländischen Kryolith zu, welcher das einzige geeignete Flußmittel ist, weil er weder Kieselerde noch Eisen enthält.

Während der Beschickung des Ofens hat man dafür zu sorgen, daß die Natriumstücke von

den anderen Substanzen bedeckt sind und die Hitze nach und nach gesteigert wird.

Bald tritt eine so heftige Reaction ein, daß sie die Wände des Ofens und das

Material zum Rothglühen bringt, und letzteres wird dann vollkommen flüssig.

Ein Abstichloch gestattet zuerst die Schlacke abzuziehen, hernach das vollkommen

geschmolzene Aluminium, welches sich zu einer beiläufig 8 Kilogr. schweren Masse

vereinigt.

Die zuletzt abgeflossene graue Schlacke pulverisirt man, um dann durch Sieben die

wenigen Aluminiumkügelchen abzusondern, welche sie stets noch enthält.

Man braucht nun das Aluminium bloß noch in einem thönernen Tiegel umzuschmelzen,

welcher in einem Windofen erhitzt wird, um es in vollkommen reinem und verkäuflichem

Zustande zu erhalten.

Tafeln