| Titel: | Waschmaschine für baumwollene, leinene, wollene und seidene Garne von Tulpin, Maschinen-Constructeur in Rouen. |

| Fundstelle: | Band 171, Jahrgang 1864, Nr. XXVIII., S. 122 |

| Download: | XML |

XXVIII.

Waschmaschine für baumwollene, leinene, wollene

und seidene Garne von Tulpin, Maschinen-Constructeur in Rouen.

Aus Armengaud's Génie industriele, October 1863, S.

171.

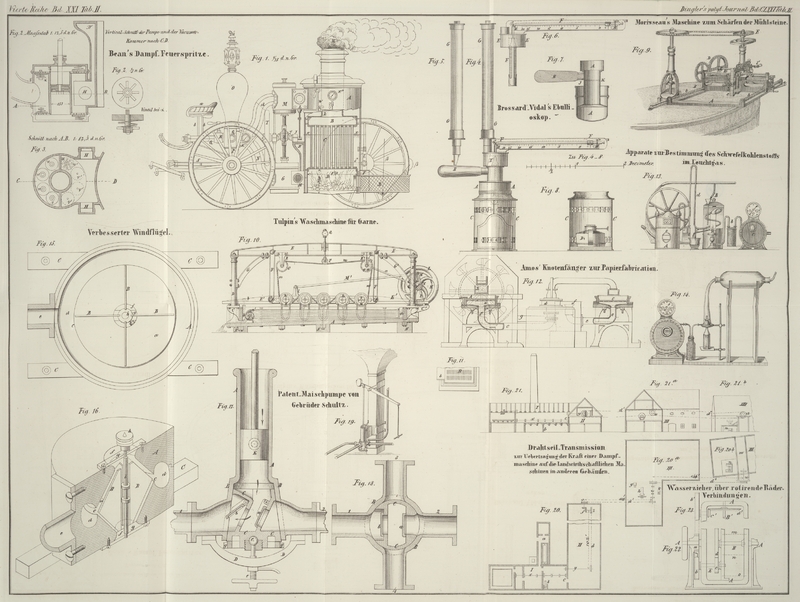

Mit einer Abbildung auf Tab. II.

Tulpin's Waschmaschine für baumwollene, leinene etc.

Garne.

Bekanntlich müssen alle Garne, nachdem sie gefärbt sind, in Flußwasser ausgewaschen

und die Stränge einer rotirenden und einer hin- und hergehenden Bewegung

unterworfen werden, um sie von allen Farbestoffen zu reinigen, welche nicht fixirt

sind. Dieß ist eine Operation, die viel Zeit und Mühe in Anspruch nimmt und dennoch

bisher viel zu wünschen übrig ließ. Die von Tulpin

angegebene Maschine gestattet nun, diese Arbeit auf die schnellste und bestmögliche

Weise auszuführen; dieselbe ahmt mechanisch alle Bewegungen nach, welche von der

Hand beim Waschen gemacht werden.

Die Einrichtung der Maschine ist der Art, daß nicht nur eine sehr beträchtliche Menge

Flußwasser verwendet werden kann, sondern daß auch die zu waschenden Garne je nach

ihren Nuancen getrennt in besonderen Abtheilungen ausgewaschen werden können, zu

welchem Zwecke an dem

Apparate Rollen angebracht sind, an welchen die Stränge aufgehängt werden.

Figur 10

stellt die Maschine im Längendurchschnitt dar. Sie besteht zunächst aus einer großen

hölzernen, auf die Bohlen S befestigten Kufe A mit einem der Länge nach abfallenden Boden. Dieser

Behälter, welcher das zum Waschen nöthige Wasser enthält, dient der Maschine als

Unterlage, weil auf ihm die verschiedenen Bestandtheile derselben aufgestellt sind.

Eine der Länge nach durchgehende Scheidewand theilt die Kufe in zwei Abtheilungen,

welche ganz unabhängig von einander sind und deßhalb, wie gesagt, zum Auswaschen der

Garne von verschiedenen Nuancen dienen; das Gefach a

nimmt das zufließende Wasser auf. Am Ende der Kufe sind zwei Schützen a' angebracht, um das schmutzige Wasser auszulassen.

Die gußeisernen Consolen C und C' sind mittelst Bolzen an die Seitenwände der Kufe befestigt; auf

denselben stehen die gußeisernen Säulen D und D', sowie der Ständer I. Auf

die Köpfe dieser Säulen ist der Balken E gelegt, wodurch

sie fest verbunden werden; an diesen sind die bei f und

f' mit Gelenken versehenen Stangen F und F' nebst dem

plattenförmigen Körper E' aufgehängt. Damit der Balken

E sich nicht unter der Last dieser Stücke

durchbiege, werden an ihm und den Säulen D, D' die

Streben G und G'

befestigt.

In den Rippen der Platte E' werden die Achsen der Rollen

h angebracht, welche aus Leder oder einem anderen

Stoffe angefertigt sind und die zu waschenden Stränge aufnehmen. Die Achsen tragen

außerdem die gekerbten Scheiben H; über letztere und

über die Scheiben O, O', welche mittelst der Kloben R und R' an den Balken E befestigt sind, führt das Seil ohne Ende m. Das Anspannen dieses Seiles wird durch die Scheibe

P bewirkt, deren verticaler Arm ziemlich lose in der

Hülse R steckt und an seinem oberen Theile mit dem

Gewichte Q versehen ist, welches auf diese Weise

beständig einen Druck auf das Seil m ausübt.

An die Säule D' wird das Lager für die Welle J befestigt, auf welcher die treibende Scheibe K und das Schwungrad L zum

Reguliren der Bewegung festsitzen.

Die ununterbrochene Bewegung des Seiles ohne Ende über die Rollen h und O, O' wird nun auf

folgende Weise hervorgebracht: ein conisches, ebenfalls auf die Welle J befestigtes Rad N greift

in ein kleines Getriebe an der geneigten Welle n ein,

welche an ihrem anderen Ende ein zweites Getriebe n'

trägt, das seinerseits wieder ein conisches auf die Welle der Seilscheibe O' befestigtes Rad umtreibt.

Die hin- und hergehende Bewegung der Platte E'

dagegen findet mit Hülfe

einer Kurbel M statt, welche ebenfalls auf die Welle J befestigt und so eingerichtet ist, daß deren Warze

einen verschieden großen Weg zurücklegen kann. Zum Reguliren des Abstandes der Warze

von dem Mittelpunkte der Welle J wird nämlich ein Stift

r durch die Mutter des Schraubenbolzens i und durch die Augen von der Gabel der Stange M' gesteckt, welche letztere ein Gelenk an dem kleinen

Aufsatz l hat, der an die Platte E' angegossen ist. Diese Art der Uebertragung gestattet also nicht allein

der Platte E' und den an ihr aufgehängten Strängen eine

hin- und hergehende Bewegung zu geben, sondern auch die Größe der letzteren

zu reguliren.

Die oben erwähnte Schütze a' zum Auslassen des

schmutzigen Wassers aus der Kufe wird mit Hülfe eines Mechanismus geöffnet und

geschlossen, der eine Handhabe b hat, mittelst deren man

die Schraubenspindel b' in ein schraubenförmiges Rad d eingreifen läßt, welches auf der die Schütze tragenden

Welle befestigt ist.

Tafeln