| Titel: | Ueber eine neue rauchverzehrende Feuerbüchse (eine Modification des Systems Tenbrinck) von Bonnet, Büreau-Chef bei der Maschinen-Abtheilung der französischen Ostbahnen zu Epernay; mitgetheilt von dem Erfinder. |

| Fundstelle: | Band 171, Jahrgang 1864, Nr. LXXXIV., S. 324 |

| Download: | XML |

LXXXIV.

Ueber eine neue rauchverzehrende Feuerbüchse

(eine Modification des Systems Tenbrinck) von Bonnet, Büreau-Chef bei der

Maschinen-Abtheilung der französischen Ostbahnen zu Epernay; mitgetheilt von dem

Erfinder.

Aus den Annales des mines, 6me série, t. II p.

343.

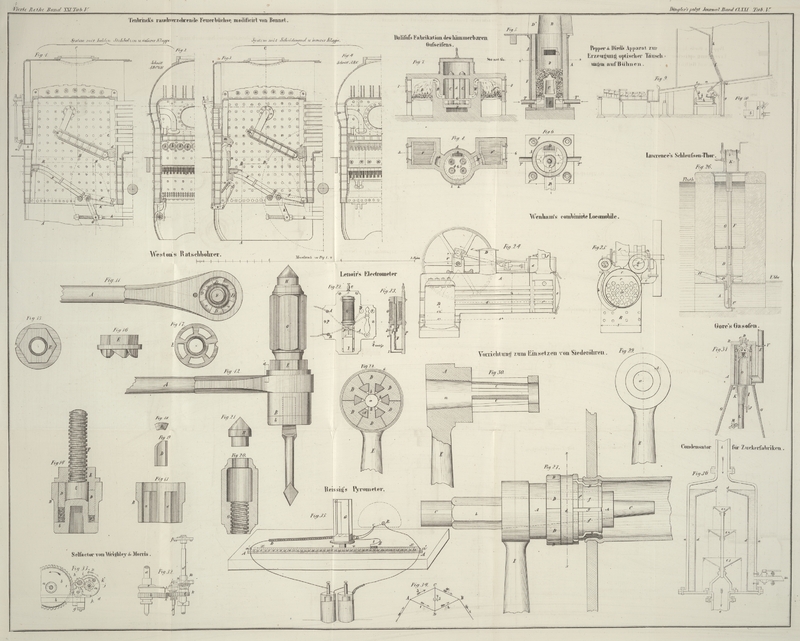

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Bonnet's rauchverzehrende Feuerbüchse für Locomotiven.

Die rauchverzehrende Feuerbüchse von Tenbrinck

Eine genaue Beschreibung derselben ist im polytechn. Journal Bd. CLXVII S. 86 enthalten., welche in Bezug auf die Verbrennung des Rauches und den Verbrauch an Brenn

Material so

befriedigende Resultate liefert, genügt zugleich auch allen anderen Bedingungen,

welche der Betrieb auferlegt. Ihre Anwendung auf vorhandene Locomotiven erfordert

jedoch, daß man die doppelte Hinterwand der Feuerbüchse fast ganz hinwegnimmt, um

die verschiedenen Theile des Apparates anbringen zu können. Der Kessel muß also sehr

verstümmelt werden und es wird eine Kesselschmiedarbeit nöthig, welche viel Zeit

beansprucht, weil sie sich auf die Einzelheiten erstreckt und große Kosten

verursacht; schließlich hat man aber doch nur einen geflickten Kessel, der nicht

soviel leistet, als ein neuer, dessen Herstellung weniger Zeit erfordert.

Man entschließt sich nicht leicht dazu eine neue Einrichtung, und sey sie auch die

vortheilhafteste, einzuführen, insofern durch dieselbe sehr bedeutende Veränderungen

nothwendig werden; es unterliegt keinem Zweifel, daß dieß die Hauptursache ist,

welche von Anfang an der weiteren Verbreitung der Feuerbüchse von Tenbrinck entgegengestanden hat, obwohl sie, wie gesagt,

ihre Aufgabe auf eine treffliche Weise gelöst hat, wie durch die Erfahrung

constatirt ist, welche während drei auf einander folgenden Jahren gemacht wurde.

Es ist daher einleuchtend, daß im Allgemeinen diejenige Verbesserung am meisten

Aussicht hat eingeführt zu werden, welche den vorgeschriebenen Bedingungen genügt

und sich sehr bequem auf das Vorhandene anwenden läßt. Dieß ist ganz besonders der

Fall, wenn es sich um ein so kostspieliges Betriebsmaterial handelt, wie das einer

Eisenbahn ist, also wenn sich die Verbesserung auf Gegenstände bezieht, welche in

sehr großer Zahl vorhanden sind, wie die Waggons, Drehscheiben, Locomotiven etc. In

Betreff der Verbrennung des Rauches bei den Locomotiven hat es mir daher geschienen,

daß eine wirklich praktische Lösung vor allem auf die unversehrte Erhaltung der

Feuerbüchsen in ihrem gegenwärtigen Zustande basirt seyn müsse, weil das

Betriebsmaterial eines Eisenbahnnetzes, wie z.B. des französischen, welches aus

ungefähr 4000 Locomotiven besteht, nicht sobald bedeutend vermehrt oder durch

stärkere Maschinen ersetzt werden dürfte, wobei man dann erst ohne eine merkliche

Vergrößerung der Beschaffungskosten von Tenbrinck's

Feuerbüchse Gebrauch machen könnte.

Diese Erwägungen haben mich zu einer Modification der genannten Feuerbüchse geführt,

um dieselbe ohne Veränderung der vorhandenen Feuerbüchsen speciell auf die

beweglichen Dampfmaschinen anwendbar zu machen. Ich habe mir dabei zugleich die

Bedingung gestellt, so genau als möglich diejenigen Theile des Apparates

beizubehalten, welche so zu sagen die Seele desselben bilden und dessen Erfolg

sichern.

Eine Beschreibung des von mir modificirten Apparates hier zu geben, halte ich für

unnöthig, da man mittelst der beigegebenen Abbildungen, Fig. 1 bis 4, eine Vergleichung

desselben mit dem alten anstellen und sich überzeugen kann, daß in beiden Fällen das

Feuer ganz genau dieselbe Wirkung hervorbringt. Der bei beiden ganz gleiche Sieder

(bouilleur) bewirkt die Rückkehr der Flammen und des

Rauches nach der Thüre hin, durch welche das Brennmaterial eingeführt wird; diese

vermischen sich dann mit der zur Verbrennung des Rauches nöthigen Luft, welche von

außen auf drei verschiedene, aber in ihrem Erfolge gleiche Arten einströmen kann,

wie wir weiter unten angeben werden. Diese Luft wird also in der entgegengesetzten

Richtung den Flammen und dem Rauche zugetrieben und verbindet sich innig mit

denselben, ehe sie den oberen Rand des Sieders erreicht haben, welchen dann eine

lebhafte und helle Flamme umspielt. Man ersieht hieraus, daß sowohl bei dem neuen

Apparate, als auch bei dem von Tenbrinck, das Princip

nach welchem in der Feuerbüchse der Rauch verzehrt wird, genau gleich dem einer

Lampe mit doppelter Luftströmung ist.

Die beiden Feuerbüchsen unterscheiden sich am meisten durch die Art, wie das

Brennmaterial eingebracht wird. Bei der Feuerbüchse von Tenbrinck findet die Bedeckung des Rostes mit Brennmaterial auf eine

ununterbrochene Weise mittelst eines Trichters statt, den man zur passenden Zeit

damit anfüllt; bei dem neuen Apparate dagegen wird das Brennmaterial in

Zwischenräumen mit der Schaufel durch die gewöhnliche Feuerthüre eingebracht. Obwohl

nun letztere Art des Nachfeuerns weniger methodisch ist, weil bei ihr je nach der

Einsicht und dem Willen der Maschinisten mit einem Male eine viel größere Menge

frischen Brennmaterials in die Feuerbüchse gebracht werden kann, als zweckmäßig ist,

so hat dieselbe doch weder auf die Raucherzeugung noch auf den Brennstoffverbrauch

einen nachtheiligen Einfluß gehabt.

Die Erfahrung hat in dieser Beziehung gleich anfangs die Richtigkeit meiner

Voraussicht bestätigt. Der erste Versuch mit der modificirten Feuerbüchse fand am

29. März 1862 mit der Maschine 248 statt; dieselbe steht seit dem 1. April in

ununterbrochenem Betriebe, hat in Bezug auf Regelmäßigkeit und Oekonomie ganz

dasselbe geleistet, wie die mit der Feuerbüchse von Tenbrinck versehenen Maschinen, und hat bis zur Abfassung dieser

Mittheilung (20. November 1862) 34539 Kilometer durchlaufen. Ich verdanke die

Construction der Feuerbüchse dem Zufall; sie ist ohne Zweifel nicht die

bestmögliche, aber sie hat gleich im Anfange so gute Resultate geliefert, daß ich

nach achthalb Monaten noch keine bemerkenswerthe Verbesserung weiß, die ich an

derselben anbringen könnte, und ich behalte sie deßhalb bis auf weiteres bei. Zwölf andere Maschinen,

welche nach denselben Zeichnungen gebaut wurden und nach einander die Werkstätten

verließen, haben ganz ebenso befriedigende Resultate ergeben; fünf weitere sind

gegenwärtig in der Werkstätte zu Epernay im Umbau

begriffen.

Bei einer Fahrt, die ich am 10. April auf der Maschine 248 von Paris nach Meaux

unternahm, war der Oberingenieur Couche Augenzeuge von

der Wirksamkeit der neuen Feuerbüchse, welche mit Kohlen von der Grube

„von der Heydt“ geheizt wurde.

Der erste Versuch hat bewiesen, daß nicht nur der Hauptzweck, die Verbrennung des

Rauches erreicht wird, sondern er hat auch mehrere ziemlich ernstliche Besorgnisse

beseitigt. Ich befürchtete nämlich, daß der obere Rand des Sieders bei dem

Einbringen des Brennmaterials mit der Schaufel hinderlich seyn könnte; diese Arbeit

gieng aber ganz ebenso leicht wie bei den gewöhnlichen Rosten von statten. Mittelst

einer einzigen Fahrt schon fanden Maschinist und Heizer heraus, wie die Hand zu

bewegen sey, um das Brennmaterial an den oberen Theil und die Ecken des Rostes zu

bringen, und ebenso wie es über dessen ganze Oberfläche zu vertheilen sey. Es ist

zweckmäßig, sich hierzu einer schmalen und kurzen Schaufel zu bedienen.

Ich fürchtete ferner, daß sich beim Oeffnen der Heizthüre zum Zwecke des Nachfeuerns

ein bedeutender schwarzer Rauch entwickeln würde; diese Furcht war aber auch ganz

unbegründet. Dagegen findet dieß jetzt etwas bei der Feuerbüchse von Tenbrinck statt, und man hat es daher für besser

befunden, den Trichter derselben nicht wie seither ganz mit Kohlen anzufüllen,

sondern ihn nur mit einer dünnen Schicht zu bedecken, so daß wenigstens ein ebenso

großer Raum wie die alte Heizthüre leer bleibt.

Drittens fürchtete ich, daß das Einbringen der Kohle am oberen Theile des Rostes,

weil es nicht ebenso schnell wie bei der Feuerbüchse von Tenbrinck geschehen kann, eine Veranlassung zu Rauch geben würde. Diese

Befürchtung hat sich aber auch nicht bewahrheitet, und es hat sich sogar

herausgestellt daß man die Kohle von oben nach unten über die ganze Rostfläche

vertheilen kann, ohne daß dadurch mehr Rauch entsteht. Dieß verleiht dem

modificirten Apparate einen großen Vortheil über die Feuerbüchse von Tenbrinck. Denn der für magere, nicht backende Kohlen,

wie die Saarbrücker, berechnete Neigungswinkel ist für fette und backende Kohlen

ungenügend, und man wird deßhalb bei dieser Feuerbüchse wahrscheinlich für jede

Sorte fetter Kohle den Neigungswinkel besonders bestimmen müssen, damit dieselbe

weder zu schnell noch zu

langsam hinabrutscht; manche derselben wird wohl gar nicht herabgleiten. Hierzu ist

man genöthigt, weil eine Feuerbüchse, welche für eine im Voraus bestimmte Kohle

angefertigt wird, bei Anwendung einer anderen Sorte sonst wenig leisten oder wohl

gar nicht zu brauchen seyn dürfte. Da, wie gesagt, der modificirte Apparat das

Aufbringen der Kohle auf die ganze Rostfläche gestattet, wenn die rauchige

Beschaffenheit derselben dem nicht entgegensteht, so ist ein bestimmter

Neigungswinkel gar nicht weiter nothwendig, sondern er ist nur bequem für das

Nachfeuern und ganz besonders für das Reinigen; es ist daher sogar wahrscheinlich,

daß man in ein und derselben Feuerbüchse ohne Unterschied sowohl magere als fette

Kohlen brennen kann.

Im Vorhergehenden wurde gesagt, daß das Einströmen der Luft in die Feuerbüchse auf

drei verschiedene, aber gleich gute Arten stattfinden könne. Diese sind nämlich

folgende: 1) durch hohle Stehbolzen in der Hinterwand mit äußerer Klappe; 2) durch

eine im Innern der Feuerbüchse dicht vor der Hinterwand angebrachte Scheidewand; 3)

durch einen Klappladen oder eine andere Vorrichtung in der Feuerthüre selbst. Die

beiden ersten Arten sind allein bequem anzuwenden und werden deßhalb auch

ausschließlich angewendet. Dieselben gaben überdieß in Bezug auf die Rauchverzehrung

ganz gleiche Resultate; jedoch hat mich die Erfahrung zur Ueberzeugung gebracht, daß

das Lufteinlassen durch eine Scheidewand den Vorzug verdient, obwohl diese Art

weniger einfach ist und etwas mehr Heizfläche verdeckt. Nur bei kleinen

Feuerbüchsen, deren Länge weniger als 95 Centimeter beträgt oder bei solchen

größeren, in denen Kohlen gebrannt werden, die wenig Rauch entwickeln und daher

wenig Luft erfordern, darf man die Vorrichtung zum Lufteinlassen durch hohle

Stehbolzen (Fig.

1 und 2) wählen und in diesem Falle ist es meiner Ansicht nach für die

Rauchverzehrung und Kohlenersparniß durchaus nothwendig, daß die Mittelpunkte der

hohlen Stehbolzen b (Fig. 1 und 2) in einer horizontalen

Linie liegen und daß weder über noch unter derselben weitere angebracht werden

dürfen. Das Lufteinlassen ist also hierdurch beschränkt und es wird für große

Feuerbüchsen, insbesondere wenn in denselben sehr rauchige Kohlen oder doch solche

gebrannt werden, welche beim Nachfeuern vielen Rauch entwickeln und namentlich, wenn

die Maschinen nur einen geringen Luftzug erzeugen können, ungenügend. Sobald die

Länge der Feuerbüchse mehr als 0,95 bis 1 Meter beträgt, muß man sich stets einer

Scheidewand bedienen, welche gestattet soviel Luft einzulassen als nöthig ist und

dieselbe erwärmt, ehe sie in das Feuer getrieben wird, und zu deren Befestigung die

Feuerbüchse nicht durchlocht zu werden braucht.

Das Einlassen der Luft durch eine Scheidewand wurde bei der ersten Anwendung der

Feuerbüchse versucht, damit letztere, wie gesagt, im Falle des Mißlingens nicht

durchlocht wäre. Ich befürchtete im Feuer eine schnelle Zerstörung dieser

Scheidewand und der Gußstücke, welche die Einströmungsöffnungen bilden. Diese Stücke

haben aber nicht nur dem Feuer widerstanden, sondern sie versprechen sogar eine sehr

lange Dauer; es sind außerdem rohe Stücke fast ohne alle Zurichtung und von geringem

Werthe. Die Maschine 248 hatte Ende October 32039 Kilometer zurückgelegt; um die

Mitte des November fuhr sie in die Reparatur-Werkstätten ein, weil einer

ihrer Langbalken zerbrochen war, nachdem sie zuvor noch weitere 2500 Kilometer, also

im Ganzen 34539 Kilometer zurückgelegt hatte, wie oben bereits erwähnt wurde. Ich

ließ bei dieser Gelegenheit die gußeisernen Stücke abnehmen und untersuchte sie

sorgfältig. Die dem Feuer ausgesetzten vollen Oberflächen waren nur angegriffen,

aber nicht verunstaltet; am meisten hatten die Zähne o

(Fig. 3

und 4), welche

nach ihrer Wurzel hin um 10 bis 12 Millimeter abnahmen, an der Feuerseite gelitten.

Wenn man nun annimmt, daß diese Gußstücke erst unbrauchbar werden, sobald die Zähne

in ihrer ganzen Breite ausgebrannt sind, und wenn man hiernach im vorliegenden Falle

die Dauer derselben nach der am meisten ausgebrannten Stelle ihrer Breite berechnet,

so kann man sagen, daß sie noch zwei Jahre aushalten würden, was sicher ein ganz

unerwartetes Resultat ist.

Der vor kurzem angestellte Versuch mit den rauchigen Kohlen von Aubin, bei denen die

Feuerung schwieriger ist als bei den Saarbrücken, hat mich auf die Idee gebracht,

der Luftklappe eine andere Lage zu geben (Fig. 4, a), was für schwer zu behandelnde Kohlen von Wichtigkeit

zu werden verspricht. Bei der Feuerbüchse von Tenbrinck

hat die Klappe die Gestalt eines Blaserohrs, welches in einer Weise veränderlich

gestellt werden kann, daß die Luft stets durch die verengte Mündung des Rohres und

folglich mit der größtmöglichen Geschwindigkeit in die Feuerbüchse eindringt. Die

hierdurch erzielte Wirkung ist derjenigen analog, welche durch das Blaserohr im

Schornstein hervorgebracht wird und welche mit derselben Luftmenge die Flammen mehr

in die Breite ausdehnen und dadurch eine innigere Vermengung der Luft mit denselben

bewirken soll. Ich lasse die Klappe in der Art, wie sie die Figur zeigt, jetzt an

einer Maschine anbringen; dieselbe ist aber nur dann bequem anzuwenden, wenn die

Luft durch eine Scheidewand einströmt. Dieß ist daher ein Grund mehr, um dieser Art

des Lufteinlassens den Vorzug vor der anderen zu geben. Die Herstellung der Klappe

ist weder schwieriger, noch kostspieliger, als die der bis jetzt angewendeten und man kann, da die

gußeisernen Stücke in Folge der Abkühlung durch die einströmende Luft gut erhalten

bleiben, um so mehr annehmen, daß dasselbe bei der Klappe selbst der Fall seyn wird,

weil sie wegen ihrer Lage unter dem Roste ohnehin dem Feuer nicht so ausgesetzt ist,

als jene an Tenbrinck's Feuerbüchse.

Bei der letzteren werden die Flammen nach der Heizfläche hin geleitet und es entsteht

in Folge dessen in der Nähe derselben eine viel höhere Temperatur, als bei den

früheren Feuerbüchsen. Tenbrinck hat nun, weil er

befürchtete, daß die Dicke des ovalen Rahmens der Heizthüre eine nachtheilige

Veränderung und ein Verbrennen des Kupfers an dieser Stelle herbeiführen könnte,

diesen Rahmen so gestaltet, daß er eine Rinne bildet und durch das in dieser

befindliche Wasser immer wieder abgekühlt wird. Bei meiner Feuerbüchse wäre die

angegebene Veränderung des Rahmens unpraktisch, da die Feuerbüchse unversehrt

bleibt. Ich gestehe indessen, daß ich lange Zeit hindurch auch dieselbe nachtheilige

Veränderung befürchtet habe, die Tenbrinck vermeiden

will, aber bei einer ganz genauen Revision, welche vor kurzem durch die Chefs des

Maschinendienstes selbst, die Herren Priqueler und Mollard in Paris, Troyes und Epernay, an den mit meiner

Feuerbüchse versehenen Maschinen vorgenommen wurde, als letztere beziehungsweise

30000 und 20000 Kilometer zurückgelegt hatten, hat sich in dieser Hinsicht nicht die

geringste Beschädigung derselben ergeben und es läßt sich nun nach sieben und einem

halben Monat annehmen, daß niemals eine solche eintreten werde.

Der Rost meiner Feuerbüchse hat ganz denselben Längendurchschnitt wie derjenige bei

der Feuerbüchse von Tenbrinck, und ist ebenso für

Saarbrücker Kohlen berechnet. Derselbe besteht auch aus zwei Abtheilungen; die

untere ist zum Umkippen eingerichtet und kann, je nachdem es die Feuerbüchse

erfordert, einen Neigungswinkel von 0 bis 15 Grad annehmen; die obere unbewegliche

hat dagegen einen Neigungswinkel von 35 Grad. Ich bin bis jetzt noch nicht in der

Lage gewesen, längere Zeit hindurch andere Kohlen verwenden und folglich andere

Neigungswinkel geben zu müssen. Die Neigung des Rostes hat aber bei meiner

Feuerbüchse, wie ich schon im Vorhergehenden gesagt habe, wahrscheinlich gar nicht

dieselbe Wichtigkeit wie bei der Feuerbüchse von Tenbrinck, da man mit der Schaufel das Brennmaterial über die ganze

Rostfläche vertheilen kann, wenn die rauchige Beschaffenheit der Kohle dieß nicht

verbietet.

Es kam mir nicht der Vortheil zu Statten, den der Rost der Feuerbüchse von Tenbrinck bietet, daß nämlich am oberen Theile des Rostes

immer nur wenig, aber in

Bezug auf die Zeit fast ununterbrochen nachgefeuert wird; diese Bedingung stellte

sich aber von Anfang an als eine solche dar, welche nothwendigerweise erfüllt werden

muß. Hierdurch kam ich auf den Gedanken, den höchstgelegenen Theil des Roststabes zu

krümmen, wie aus der Zeichnung ersichtlich ist, und bedeckte denselben mit einer

vollen Blechplatte, wie bei der Feuerbüchse von Tenbrinck. Ich habe auf diese Weise eine kleine prismatische Höhlung erlangt,

welche einen Querschnitt von ungefähr 1, 2 Quadratdecimeter, eine Länge gleich der

Breite der Feuerbüchse und einen Fassungsraum von ungefähr 11 bis 12 Liter hat. Dieß

ist ein kleiner Vorrathsbehälter, welcher gestattet, das Brennmaterial am oberen

Theile des Rostes entsprechend zu vermehren und 1 bis 1 1/2 Kilometer weiter zu

fahren, ehe die ersten Zwischenräume der Roststäbe sichtbar werden, wenn der

Maschinist einige Augenblicke nicht an das Nachfeuern denken sollte. Die Kohle,

welche auf der Blechplatte angehäuft liegt, gleitet in Folge der schüttelnden

Bewegung der Maschine sehr leicht herab, sobald die Reihe an ihr ist.

Die Roststäbe, deren ich mich bediene, sind 7 1/2 Millimeter dick und dieselbe Breite

haben die Zwischenräume zwischen denselben, so daß also die Rostfläche zu gleichen

Theilen aus Roststäben und Zwischenräumen besteht. Dieses Verhältniß paßt für die

Saarbrücker Kohle und ist auf die Benutzung des Kohlenkleins berechnet. Bei einem

Gemenge von Stückkohlen und Kohlenklein, welches vielen Rauch entwickelt, dürfte es

vielleicht vorzuziehen seyn, eine größere Weite der Zwischenräume anzunehmen, wenn

nämlich die Asche und die Schlacken von der Beschaffenheit sind, daß sie kleine

Zwischenräume leichter und schneller verlegen als große, und dadurch den Durchgang

der Luft verhindern sowie den Rauch vermehren. Man muß deßhalb in dieser Beziehung

für jede Kohlensorte vorher Versuche anstellen. Obwohl nun diese bei den Ostbahnen

angewendeten Roststäbe dünn sind, so haben sie doch nicht nur bis jetzt ausgehalten,

sondern werden auch noch lange Zeit brauchbar bleiben. Die Maschine 248 hat seit

Ende Juni mit solchen Zwischenräumen zwischen den Roststäben schon eine Strecke von

25000 Kilometern zurückgelegt und die Stäbe sind immer noch in einem ziemlich guten

Zustande, so daß sie noch ein ganzes Jahr tauglich seyn dürften. Ihre Dünne selbst

muß schon deßhalb zu ihrer Erhaltung im Feuer beitragen, weil die gewöhnliche Breite

der Roststäbe von 20 bis 22 Millimetern hierbei in drei Dicken von je 7 1/2

Millimeter vertheilt ist und dieselbe Metallmasse auf einer dreimal größeren

Oberfläche abgekühlt wird. Dem zufolge muß auch die durch den Rost eindringende Luft

schneller erwärmt werden, was gewiß ein sehr großer Vortheil für die ökonomische Verwendung des

Brennmaterials ist.

Man hat bei einer anderen Bahn einen Versuch mit Roststäben gemacht, deren

Zwischenräume eine ungleiche Breite hatten, nämlich an der höchstgelegenen Stelle

waren sie 5 bis 6 Millimeter breit und nahmen nach unten allmählich zu. Diese

Anordnung hat man ohne Zweifel nur getroffen, weil man den von Tenbrinck aufgestellten Grundsatz, – daß die Kohle in der

Feuerbüchse auf eine volle Blechplatte gelegt werden müsse, um eine Destillation zu

bestehen, ehe sie verbrannt wird, – in der Weise praktischer ausführen

wollte, daß an dem höchstgelegenen Theile des Rostes nur eine unbedeutende

Verbrennung stattfinden sollte, die nach unten allmählich zunimmt. Man hat hierbei

aber nicht berücksichtigt, daß für die Destillation, welche sich auch über die

Blechplatte hinaus erstreckt, in dem Maaße als sich die Kohle nach und nach von der

Lufteinlaßvorrichtung entfernt, immer weniger Luft durch den Rost eindringt und ein

großer Theil des Rauches dann nicht verbrannt wird, während bei gleich weiten

Zwischenräumen und eben so breiten Roststäben das Gegentheil hiervon stattfindet. Es

ergibt sich also hieraus, daß bei einem solchen Roste der Rauch, namentlich bei

schwierig zu behandelnden Kohlen nicht verzehrt wird, wie es auch wirklich der Fall

war. Eine übermäßige Vergrößerung der Lufteinlaßvorrichtung kann auch nicht als ein

Mittel dienen, um die geringe Wirksamkeit eines derartigen Rostes zu erhöhen, weil

der Rauch so viel als möglich bei seiner Entstehung verbrannt werden muß, welche

Bedingung aber bei einer solchen Construction nicht leicht zu erfüllen ist. Diese

letztere Bemerkung ist richtig und bezieht sich noch mehr auf meine Feuerbüchse als

auf die von Tenbrinck, weil bei ersterer das Nachfeuern

mit einer verhältnißmäßig größeren Quantität plötzlich und auf einem größeren, sowie

der ausstrahlenden Hitze mehr ausgesetzten Theile von der Rostfläche stattfindet und

weil für die Destillation, welche hierbei viel rascher und in höherem Maaße vor sich

geht, in dem ersten Augenblicke also auch viel mehr Luft durch den Rost oder die

Einlaßvorrichtung einströmen muß. Es ist nach dem Gesagten also möglich, daß für

Kohlen, welche sehr vielen Rauch erzeugen, wie die von Anbin, gerade die umgekehrte

Anordnung, wo nämlich die Zwischenräume zwischen den Roststäben von oben nach unten

abnehmen, diejenige ist, welche die besten Resultate liefert.

Ich komme soeben von einer Reise nach Belgien zurück, wo ich bei einem Versuche

zugegen war, den man mit einer Maschine anstellte, welche für die Eisenbahnen in

Algier bestimmt und mit einer Feuerbüchse von Tenbrinck versehen ist.

Letztere hatte einen Rost, wie ich ihn oben beschrieben habe, wo ein Viertel der

Oberfläche von den Zwischenräumen und drei Viertel derselben von den Stäben

eingenommen wurden. Die obere Breite eines Zwischenraumes betrug nämlich 5

Millimeter; die untere 12 Millim. und die mittlere daher 8 1/2 Millim.; die mittlere

Breite eines Stabes betrug dagegen 24 Millim., die obere 27 1/2 Millim. und die

untere 20 1/2 Millimeter.

Die angewendete Kohle war halbfettes, sehr wenig Rauch erzeugendes Kohlenklein,

dessen man sich in Belgien überall bedient. Rauch entstand nun zwar nicht, aber

obgleich durch die Luftklappe eine dreimal so große Luftmenge als gewöhnlich

einströmen konnte, blieb doch die Kohle am oberen Theile des Rostes schwarz und

unverändert, und konnte durch die ausstrahlende Hitze nicht zur Destillation

gebracht werden; es fand trotz des kräftigen Luftzuges keine Verbrennung, keine

Dampfentwickelung statt und der Betrieb der Maschine war daher ein kläglicher.

Ich habe den Versuch gemacht, mit und ohne die volle Blechplatte zu fahren. Obgleich

einige Maschinisten behaupteten, daß sich bei dem Hinweglassen des Bleches mehr

Neigung zu Rauch zeige, so muß ich sagen, daß ich bei der Saarbrücker Kohle nicht

den geringsten Unterschied wahrgenommen habe. Bei sehr rauchigen Kohlen dagegen

könnte dieser Umstand vielleicht wirklich von Einfluß seyn. Mag sich dieß nun auf

die eine oder die andere Weise verhalten, so halte ich es doch für zweckmäßig, bei

einer Feuerbüchse, wenn die Luft durch eine Scheidewand einströmt, die Blechplatte

sowohl bei raucherzeugenden als auch rauchfreien Kohlen beizubehalten, um eine zu

schnelle Verbrennung der nützlichen Bestandtheile der Kohle und ein Verlegen der

Scheidewand durch die Schlacken zu vermeiden, weil sonst der Zweck derselben leicht

verfehlt werden könnte. Der Blechplatte gebe ich eine Breite von 12 Centimetern.

Die Feuerbüchse von Tenbrinck kann, was man kaum erwartet

hatte, sehr bequem und schnell von der Asche und den Schlacken befreit werden.

Obwohl nun fast jeder Maschinist bei dieser Arbeit ein anderes Verfahren befolgt, so

scheint uns doch das gebräuchlichste zugleich auch das beste zu seyn. Dasselbe

besteht darin, daß man sich so einrichtet, um auf einer Station mit schwachem und

ziemlich niedrigem Feuer anzukommen. Der Heizer bringt nach der Ankunft mit einer

Krücke alle (weiß) glühende Kohle auf die Blechplatte, wo sie Halt genug hat, um

liegen zu bleiben und läßt auf dem Roste nur den Schlackenkuchen und so wenig als

möglich Kohle zurück. Derselbe kriecht dann unter die Maschine, öffnet den Kipprost

und wirft mit seinem Haken den Schlackenkuchen in zwei oder drei Stücken zur Erde, so daß der Rost

vollkommen frei ist. Hierauf feuert er nach, und schließt den Kipprost erst wieder,

sobald die frisch aufgebrachte Kohle durch die vorhandene glühend geworden ist.

Nachher läßt man den Souffleur eine Minute lang Dampf ausblasen, wodurch das Feuer

in Gang kommt; der Rauch, welcher sich in diesem Augenblicke bildet, wird von dem

Dampfstrahl mit fortgenommen. Bei meiner Feuerbüchse ist dagegen das Reinigen des

Rostes von der Asche und den Schlacken mühsamer und nimmt mehr Zeit in Anspruch;

dasselbe findet gewöhnlich zur Hälfte von oben und zur Hälfte von unten, oft auch

ganz von oben statt. Die Schlacken müssen zerschlagen und stückweise herausgenommen

werden. Dessenungeachtet läßt sich bei derselben diese Operation viel leichter

ausführen, als bei den gewöhnlichen Feuerbüchsen, weil die geneigte Lage des Rostes

diese Arbeit begünstigt. Ich werde zum Nachfeuern auch einen Versuch mit einer 0,70

Meter langen Krücke machen, die seitwärts von ihrer Mitte mit einem Stiele versehen

ist, um mit ihr in schiefer Richtung durch die Heizthüre fahren zu können. Mit

diesem Werkzeuge häuft man die (weißglühende) Kohle auf dem obersten Theile des

Rostes an und nimmt dann den hierdurch bloß gelegten Schlackenkuchen, wie bei der

Feuerbüchse von Tenbrinck, von zwei Drittheilen der

Rostfläche hinweg; hierauf kratzt man von unten mit der Krücke den unteren Theil des

Rostes ab, nimmt die mit glühender Kohle bedeckten Schlacken heraus, während man die

noch übrigen, sobald der Kipprost wieder in seine frühere Lage gebracht ist,

entweder für die nächstfolgende Operation nach unten schiebt oder einzeln mit der

Gabel durch die Heizthüre herauszieht. Ich hoffe durch dieses Mittel den Rost meiner

Feuerbüchse fast eben so schnell und bequem reinigen zu können, wie es bei dem von

Tenbrinck möglich ist. Bei Kohlen, die Asche geben

wie die von Bézenet, läßt sich die Reinigung sehr leicht bewerkstelligen.

Das Einbringen des Brennmaterials findet, wie gesagt, bei der Feuerbüchse von Tenbrinck ohne Unterbrechung und auf eine sowohl vom

theoretischen als praktischen Gesichtspunkte vollkommenere Weise statt. Bei meiner

Feuerbüchse muß immer nur wenig auf einmal, aber häufig nachgefeuert werden, und

zwar so viel als möglich am obersten Theile des Rostes, wobei man stets darauf zu

sehen hat, daß der ganze Rost beständig mit einer genügend dicken Brennstoffschicht

bedeckt ist, damit keine leere Stelle entsteht, durch welche die Luft

hindurchstreichen kann, welche die Feuerbüchse abkühlen und dadurch den Verbrauch an

Brennmaterial bedeutend erhöhen würde. Diese Vorschriften müssen um so genauer

erfüllt werden, je mehr Rauch die Kohle entwickelt. In dem Augenblick wo der Heizer

nachschüren will, muß der Maschinist die Luftklappe bis zu dem Punkte öffnen, den er

durch die Erfahrung als den richtigen kennt, dann verengt er allmählich die Oeffnung

für den Eintritt der Luft und schließt sie endlich wieder ganz, bis ein abermaliges

Nachfeuern nothwendig wird. Im Allgemeinen soll man so wenig als möglich, das heißt

nur so viel Luft einlassen, daß aller Rauch verzehrt wird. Die Maschinisten müssen

das Nachfeuern kurz vor der Ankunft auf einer Station vermeiden und dieß erst nach

der Abfahrt von derselben vornehmen lassen. Denn beim Anhalten entsteht durch die

zuletzt aufgeworfene Kohle, welche dann schon zur Hälfte in Kohks verwandelt ist,

kaum Rauch; und sollte dieß dennoch der Fall seyn, so genügt schon der geringste

Dampfstrahl aus dem Souffleur, um allen vorhandenen mitzunehmen. Wird aber auf der

Station nachgefeuert, so kann man den dicken Rauch nur dadurch vermeiden, daß man

einen vollen Dampfstrahl aus dem Souffleur ausblasen läßt, was einen betäubenden für

den Betrieb lästigen Lärm verursacht und einen unnützen Dampfverbrauch zur Folge

hat.

Die von mir modificirte Feuerbüchse hat vor derjenigen von Tenbrinck den Vortheil voraus, daß die Maschinisten nicht durch das

Ausstrahlen der intensiven Hitze aus den Wänden des Trichters belästigt werden.

Ferner tritt bei ihr keine Verminderung der Hitze weder durch dieses Ausstrahlen

noch durch eine Abkühlung im Inneren der Feuerbüchse ein, wie dieß bei derjenigen

von Tenbrinck in Folge des unvermeidlichen Eintrittes der

Luft durch die sehr große Thüre des Trichters und durch die über derselben

befindliche Heizthüre, sowie durch die Fugen und Spalten an den Verbindungsstellen

des Trichters der Fall ist, welche durch die Ausdehnung auch dann entstehen, wenn

die Stücke noch so gut zusammengepaßt werden. Endlich wird, wie wir schon erwähnt

haben, bei meiner Anordnung der Scheidewand die einströmende Luft dadurch daß sie

diese Scheidewand abkühlt, selbst erwärmt, was für die Oekonomie des Brennmaterials

und vielleicht auch für die Verbrennung des Rauches von Nutzen ist.

Der Sieder ist nicht von demjenigen in der Feuerbüchse von Tenbrinck verschieden. Er gewährt dieselben Vortheile wie dieser, hält

sich gut und wird daher von eben so langer Dauer seyn. Je mehr und je länger der

Sieder angewandt wird, um so mehr zeigt es sich, daß alle Vorurtheile und alle

ungünstigen Besprechungen, die er erfahren hat, auf irrigen Ansichten beruhten. Ein

anderes unerwartetes Resultat, welches sich bei dem Sieder von Tenbrinck ergeben hat, ist das, daß nicht nur die Wand mit den Heizröhren

und die übrigen Röhren, sondern auch die Niete der Feuerbüchse selbst gut erhalten

bleiben. Der Sieder,

welcher sich nach jeder Richtung ungehindert ausdehnen kann, erträgt ohne Nachtheil

das stärkste Feuer, und schützt die Stahlringe und die Vernietungen, weil sie nicht

mehr wie früher bald einer Abkühlung, bald einer Ausdehnung durch die Hitze

unterworfen sind. Man hört deßhalb nichts mehr von Lecken an den Stahlringen oder an

anderen Stellen und man hat daher auch bei diesen Maschinen nicht mehr nöthig, aus

dieser Ursache während der Fahrt eine Röhre zuzupfropfen.

Obwohl bei meiner Feuerbüchse der geneigte Rost und die Scheidewand zum Einströmen

der Luft einen beträchtlichen Theil von den Wänden verdecken, so ist doch die

Heizfläche nicht kleiner, sondern durch den Sieder um einige

Ouadrat-Decimeter größer geworden. Als Beispiel für die Größe der Heizfläche

führe ich für beide Feuerbüchsen je eine Maschine für gemischte Züge an:

Bei derFeuerbüchsevonTenbrinck.

Bei derFeuerbüchsevonBonnetmit einerScheidewand.

Bei derFeuerbüchsevonBonnetmit hohlenStehbolzen.

Quadratmet.

Quadratmet.

Quadratmet.

Heizfläche einer gewöhnlichen FeuerbüchseDazu

kommen

7,20001,5760

7,20001,5310

7,20001,6530

im GanzenDavon gehen ab

8,77601,4713

8,73101,4793

8,85301,0223

Heizfläche der rauchverzehrenden Feuerbüchse

7,3047

7,2517

7,8207

Hiernach hat also die Feuerbüchse von Tenbrinck nur 5,30

Quadrat-Decimeter mehr Heizfläche als die meinige mit einer Scheidewand und

51,60 Quadrat-Decimeter weniger, wenn die meinige mit hohlen Stehbolzen

versehen ist.

Nachstehend will ich nun auch die Kosten für Material und Arbeitslohn bei Herstellung

der beiden Arten von Feuerbüchsen mit einander vergleichen.

Fünf Feuerbüchsen von Tenbrinck haben gekostet:

Frc.

an Material

7327,50

an Arbeitslohn

4357,71

––––––––

Im Ganzen

11685,21

ohne die allgemeinen Kosten;

davon sind abzurechnen

1508,37

für altes Material.

––––––––

Es bleiben daher übrig

10178,84

1 Feuerbüchse hat demnach gekostet

2035,77.

Zwei von meinen Feuerbüchsen (an den Maschinen 114 und 118) haben gekostet:

Frcs.

an Material

2157,76

an Arbeitslohn

69,88

––––––

Im Ganzen

3127,64

ohne die allgemeinen Kosten (es

wurde kein altes Material benutzt).

1 Feuerbüchse hat demnach gekostet

1563,82.

Die vorstehenden Preise sind den Rechnungen der Werkstätten entnommen; ich garantire

aber nicht für deren Nichtigkeit. Denn bis jetzt hat man nur solche Maschinen, die

wegen nothwendiger Reparaturen in die Werkstätten gebracht werden mußten, mit meiner

Feuerbüchse versehen und hat die Kosten für den rauchverzehrenden Apparat nur in

wenigen Fällen getrennt von den gesammten Reparaturkosten, aber keineswegs

detaillirt angegeben und ebenso auch keinen Unterschied gemacht, ob die Feuerbüchse

eine Scheidewand oder hohle Stehbolzen hatte.

Außer dem Vortheil, daß bei dem Umbau einer Maschine meine Feuerbüchse um den vierten

Theil billiger herzustellen ist, bietet sie noch den, daß alle Stücke derselben im

Voraus angefertigt und die Maschine deßhalb nicht länger als ungefähr vierzehn Tage

dem Betriebe entzogen zu werden braucht; auch ist man streng genommen weder

genöthigt, dieselbe in die Reparatur-Werkstätten einzufahren, noch sie aus

einander zu nehmen, während jede Lastzug-Maschine, wenn sie mit der

Feuerbüchse von Tenbrinck versehen und hierbei genau die

Vorschrift des Bedingnißheftes über die Verbrennung des Rauches bei dieser Gattung

von Maschinen eingehalten werden soll, in die Reparaturwerkstätte gebracht und einer

Kesselschmiedarbeit unterzogen werden muß, welche wohl zwei Monate in Anspruch

nimmt.

Was nun den Verbrauch an Brennmaterial betrifft, so zeigt die nachfolgende Tabelle,

– welche aus dem Verbrauchsregister ausgezogen ist, wornach den Maschinisten

die für sparsame Verwendung des Brennmaterials bewilligten Prämien per Kilometer gezahlt werden, – daß der

vereinfachte Apparat, obwohl er theoretisch weniger vollkommen ist, dennoch keine

weniger guten Resultate als die Feuerbüchse von Tenbrinck

liefert; in beiden Feuerbüchsen wird, wie gesagt, mit Vortheil Saarbrücker

Kohlenklein von mittlerem Gewichte gebrannt.

Tabelle über von Brennmaterialverbrauch bei

Maschinen mit und ohne rauchverzehrenden Apparat, welche im übrigen nach

demselben Systeme gebäut sind und eine gleiche Arbeit zu leisten haben.

Textabbildung Bd. 171, S. 338

Zeit; Bahnhof in Paris. Maschinen

für gemischte Züge auf der Strecke von Paris nach Châlons; Epernay.

Maschinen mit unabhängigen Rädern zwischen Epernay und Rheims; Troyes. Maschinen

für gemischte Züge, zwischen Paris, Chaumont und Monicerf; Metz. Maschinen mit

unabhängigen Rädern, zwischen Forbach und Nancy; Nancy. Maschinen mit

unabhängigen Rädern, zwischen Nancy und Epinal; Lastzugmaschinen, zwischen

Bar-le-Duc und Straßburg; Kohks; Steinkohle; Gewöhnliche

Feuerbüchse; Feuerbüchse Tenbrinck; Feuerbüchse Bonnet 248; Bemerkungen; Im

April, Mai und Juni gehörte die Maschine 248 zu dem Bahnhof Epernay und fuhr

zwischen Rheims und Paris; Mittelwerth für den Verbrauch p. Kilom.

Der gegenwärtige Stand der mit rauchverzehrenden Feuerbüchsen versehenen Maschinen

ist bei den Ostbahnen folgender:

Mit Tenbrinck's Feuerbüchse:

vom Novbr. 1859 bis 25. Septbr. 1862,

2 vorhandene Maschinen mit unabhängigen

Rädern (16 und 21);

„ „

„ „ „

9 vorhandene Maschinen für gemischte

Züge (91, 196, 198, 202, 244, 191, 203,

255, 207);

„ „

„ „ „

3 vorhandene Maschinen für Lastzüge (0,

114, 0,37, 0,45);

im Umbau sind begriffen

1 Maschine mit unabhäng. Rädern (296);

„ „ „

2 Maschinen für gemischte Züge (197, 219);

„ „ „

4 Maschinen für Lastzüge (0, 75, 0, 77, 0,

38, 0,42);

neue im Bau begriffene Maschinen

16 für gemischte Züge (346 bis 361);

„

„

„ „

5 für Lastzüge.

––––––––––––

–––––––––––––

Im Ganzen

42 Maschinen.

Mit meiner Feuerbüchse:

vom 20. März bis 19. November 1862

2 vorhandene Maschinen mit

unabhängigen Rädern (10 und 3);

„ „ „

„ „

10 vorhandene Maschinen für gemischte

Züge (248, 118, 114, 204, 95, 214,

110 200, 150, 111);

„ „ „

„ „

1 vorhandene Maschine für Lastzüge (0, 206);

im Umbau sind begriffen

4 Maschinen für gemischte Züge (195,

133, 249, 344);

„

„ „

1 Maschine für Lastzüge (0,66).

–––––––––––

–––––––––––––

Im Ganzen

18 Maschinen.

Anmerkung. Die Nummern der Maschinen sind in der Ordnung

angegeben, wie die Maschinen nach einander die Reparaturwerkstätten verlassen

haben.

Hierzu bemerke ich, daß erst achtzehn Monate nach dem ersten Versuche eine zweite

Maschine mit der Feuerbüchse von Tenbrinck versehen

wurde, während nach sieben und einem halben Monat schon achtzehn Maschinen mit der

meinigen versehen waren, obwohl man bei beiden mit gleicher Vorsicht zu Werke

gieng.

Ich konnte leider, wie ich schon früher erwähnt habe, bei meiner Feuerbüchse noch

keine zahlreichen Versuche mit Kohlen von verschiedener Beschaffenheit machen,

sondern war bis jetzt auf die von Saarbrücken, Bézenet und Aubin beschränkt.

Die Saarbrücker Kohlen werden ausschließlich bei dem östlichen Eisenbahnnetz

verwendet und es bezieht sich deßhalb alles, was ich bisher gesagt habe, auf diese

Kohlensorte. Sie erzeugen sehr vielen Rauch und enthalten in der Regel 15 bis 20

Procent an pulverförmigen Theilen. Wenn man die Zeit des Feueranmachens und die des

Schlackenauswerfens abrechnet, so verbrennen sie ganz, ohne Rauch zu entwickeln;

selbst beim Nachfeuern wird keiner sichtbar. Durch die Asche entstehen Schlacken,

welche zwischen dem Rost und dem Brennmaterial eine gleichmäßig dicke Kruste

bilden.

Die mageren Kohlen von Bézenet (im Allier-Depart.), welche ich ebenso

wie die von Aubin in der letzten Zeit probirt habe, lieferten sehr gute Resultate.

Wenn die Kohlen dieser Gegend alle der Probe entsprechen, mit der ich den Versuch

machte, so sind sie ein Gemisch von Stückkohlen und so wenigem Kohlenklein, daß der

Rost mit engen Zwischenräumen entbehrlich wird. Sie brennen ohne Rauch, aber die

Destillation tritt bei ihnen plötzlich ein, so daß bei meiner Feuerbüchse, wo das

Nachfeuern mit Unterbrechung und mit stärkeren Quantitäten stattfindet, sogleich

eine große Menge Gas und Rauch entsteht, zu deren Verbrennung gleich im ersten

Augenblicke eine große Luftmenge durch die Einlaßvorrichtung oder durch den leeren

Raum der oberen Rostabtheilung eindringen muß. Die Luftklappe wird bei dem

Nachfeuern anfangs fast ganz geöffnet; nach 15 bis 20 Secunden kann man sie schon

wieder fast ganz und bald darauf vollständig schließen. Bei diesen Kohlen muß man

auf das Nachfeuern am oberen Theile des Rostes mehr Aufmerksamkeit verwenden, damit

hier kein Rauch entsteht. Die Kohlen gleiten bei einer Neigung von 35 Grad sehr gut

herab, und zwar um so leichter, da sie keine Schlacken ziehen. Nur bei dem

Nachfeuern zeigten sich nach dem Einbringen einer jeden Schaufel voll Kohle einige

Spuren von Rauch, die aber wieder verschwanden, sobald das Blaserohr zwei-

oder dreimal Dampf ausgestoßen hatte; ich komme auf diesen Punkt bei der Besprechung

der Kohle von Aubin zurück. Wenn man von dieser Erscheinung absieht, welche kein

ernstliches Hinderniß für die Verwendung dieser Kohle bildet, weil es sehr leicht zu

beseitigen ist, so eignet sich dieselbe sehr gut zum Betrieb. Die Rückstände sind

pulverförmige Asche, die leicht entfernt werden kann, aber den Nachtheil hat, daß

sie in die Höhe fliegt und sich an die Maschinentheile festsetzt.

Die mageren Kohlen von Aubin (im Areyron-Depart.) haben zwar auch

befriedigende Resultate geliefert, aber die Feuerung mit denselben ist viel

schwieriger und erfordert größere Sorgfalt. Die Probe, mit welcher ich den Versuch

machte, war ebenso ein Gemenge wie bei den Kohlen von Bézenet und enthielt

auch nur sehr weniges Kohlenklein, so daß hierbei ein Rost mit dünnen Roststäben

noch weniger nöthig seyn würde. Bei dieser Kohle tritt die Destillation sehr plötzlich ein und es entsteht

nicht nur mehr Rauch als bei der vorigen, sondern er bleibt auch länger sichtbar.

Sie erfordert im Augenblicke des Nachfeuerns noch mehr Luft, aber auch nur für eine

kurze Zeit. Auf den oberen Theil des Rostes muß man auch hier beim Nachfeuern ganz

besonders sein Augenmerk richten. Sie backt nicht zusammen, aber da sie sehr dicke

Schlacken zieht, die sich nicht wie bei den Saarbrücker Kohlen auf den Rost lagern,

sondern wie ein Schwamm in der Brennstoffmenge sitzen, so gleitet sie nicht immer

eben so gut wie die genannte Kohle herab und man muß daher sorgfältig darüber

wachen, daß der Rost nicht an einzelnen Stellen frei wird. Es ist deßhalb zuweilen

nöthig, eine Schaufel voll Kohle an die eine oder andere Stelle zu werfen oder mit

der Schürstange das Brennmaterial gleichmäßig auszubreiten. Während dieser Operation

entstehen wohl einige unbedeutende Rauchstöße, die aber aufhören, sobald man

dieselbe beendigt hat. Diese Kohlen bringen im Uebrigen denselben Effect hervor, wie

die von Bézenet.

Vor kurzem sah ich den Erfinder eines neuen rauchverzehrenden Systems vor dem

Nachfeuern soviel Wasser auf diese Kohle spritzen, daß sie gerade feucht wurde. Ich

habe mir darauf Rechenschaft über dieses Verfahren gegeben und den Beweggrund zu

demselben sehr leicht herausgefunden. Die Kohlen von Bézenet und Aubin waren,

als ich die ersten Versuche mit denselben machte, trocken; denn wenn ich sie

aufrührte, flog Staub in die Höhe. Dieser schwarze Kohlenstaub, der schon fast

dieselbe Farbe wie der Rauch hat, ist es nun gerade, welcher in dem Augenblicke, wo

jede eingeworfene Schaufel voll Kohle auf den Rost gelangt, aufwirbelt und

unverbrannt von dem Luftzug mitgerissen wird; derselbe zersetzt sich dann auf seinem

Wege jenseits des Sieders durch die Einwirkung der Hitze und verursacht jene

Rauchstöße, von denen ich gesprochen habe. Diese Erscheinung hörte von der Zeit an

auf, wo ich die Kohle vor dem Einwerfen auch ein wenig anfeuchtete. Die Rauchstöße

sind aber so unbedeutend, daß man sie kaum als einen Nachtheil bezeichnen und

deßhalb wohl von der Anwendung dieses Mittels absehen kann. Bei den Saarbrücker

Kohlen wenigstens ist ein Befeuchten vor dem Einbringen sicher nicht nöthig, weil

dieselben in den Feuerbüchsen der Ostbahn selbst beim Nachfeuern ganz ohne Rauch

verbrennen, was seinen Grund theils in den kleinen Quantitäten, in denen das frische

Kohlenklein stets eingebracht wird, theils aber auch darin haben mag, daß dasselbe

an sich schon eine gewisse Grubenfeuchtigkeit besitzt. Nach meiner Ansicht dürfte

die im Vorhergehenden angegebene Modification der Luftklappe für die Kohle von Aubin ein sehr gutes

Mittel seyn, um allen Rauch zu vermeiden.

Die Kohle von Aubin liefert eine reichliche Dampfproduction und eignet sich daher zum

Locomotivbetrieb. Das Entleeren des Rostes von Schlacken ist bei derselben mit Hülfe

der gegenwärtig im Gebrauche befindlichen Vorrichtung nicht merklich schwieriger

auszuführen als bei der Kohle von Saarbrücken.

Ueber den Verbrauch an Kohlen von Bézenet und Aubin habe ich keine genauen

Beobachtungen angestellt; derselbe schien mir aber ungefähr gleich dem an

Saarbrücker zu seyn. Auch die fetten Kohlen von Ronchamp konnte ich noch nicht

probiren.

Das Erfahrungsresultat ist also, daß in meiner Feuerbüchse mit Vortheil und ohne daß

dabei Rauch entsteht, französische Steinkohlen gebrannt werden können, welche in dem

Rufe stehen, daß sie sehr vielen Rauch entwickeln. Nirgends verbrennt sich aber der

Rauch von selbst, sondern es bedarf hierzu der Hand des Heizers, der immer selbst

die Schuld trägt, wenn die Maschine Rauch entwickelt. Die Leitung des Feuers ist bei

meiner Feuerbüchse sehr leicht und erfordert nicht mehr Sorgfalt und Mühe als eine

gewöhnliche mit Kohlen geheizte Feuerbüchse. Man muß diese Sorgfalt aber auch

wirklich anwenden wollen und keine Abneigung gegen jede Neuerung kundgeben, wie dieß

von Seiten des Maschinenpersonals leider stets der Fall ist; letzteres wird sich

aber dann sicher bereit finden lassen, wenn es sich von den materiellen Vortheilen

überzeugt haben wird, die ihm durch meine Feuerbüchse in Bezug auf Ersparniß an

Brennmaterial geboten werden.

Tafeln