| Titel: | Hydraulischer Durchstoß von J. Tangye in Birmingham. |

| Fundstelle: | Band 172, Jahrgang 1864, Nr. IV., S. 6 |

| Download: | XML |

IV.

Hydraulischer Durchstoß von J. Tangye in

Birmingham.

Aus dem London Journal of arts, December 1863, S.

341.

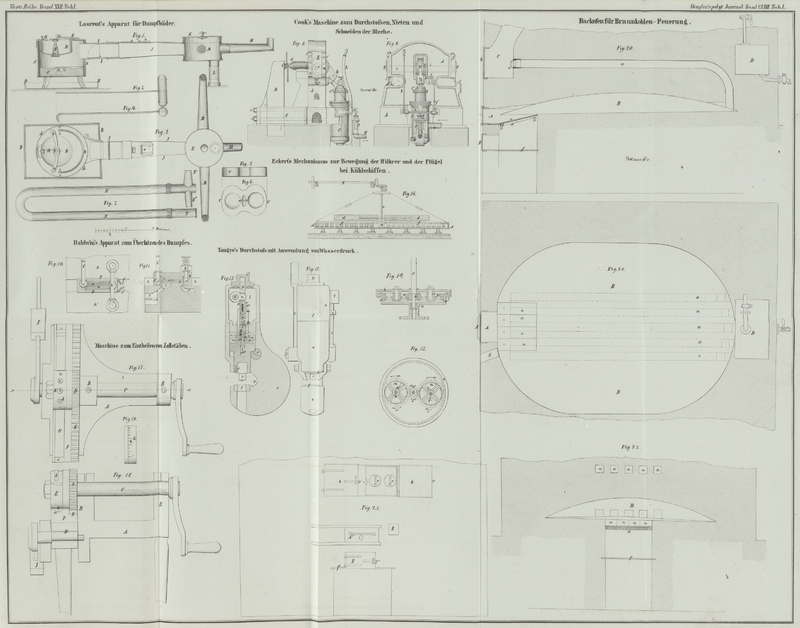

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Tangye's hydraulischer Durchstoß.

Von diesem Durchstoß (patentirt in England am 14.

März 1863) zeigt Fig. 12 die Seitenansicht

und Fig. 13

den Verticaldurchschnitt; die Theile der Maschine sind in der Lage gezeichnet,

welche sie bei gehobener Stellung des Stempels annehmen.

a ist der Wassercylinder, b

der Druckkolben; c ist der Stempel, welcher mit dem

Kolben b durch eine Preßschraube d verbunden ist. Der Kolben b arbeitet dicht

in dem Wassercylinder a und hat zu diesem Zwecke eine

Lederdichtung, welche durch eine Schraube i und eine

Platte k am Kolben befestigt ist. Der Cylinder a bildet einen Theil des starken bügelförmigen Gestelles

e, in dessen unterem Theile die Unterlage f befestigt ist. Zwischen dem Boden des Cylinders a und der oberen Fläche der Unterlage f befindet sich ein freier Raum g, in welchen die zu lochenden Bleche eingeführt werden. Oberhalb des

Cylinders a ist das Reservoir l befestigt, welches durch den Deckel l² geschlossen wird. Die Verbindung des Reservoirs mit dem Cylinder

wird durch einen Lederstulp, ähnlich dem des Kolbens b,

dicht abgeschlossen. In dem Boden des Reservoirs 1 befindet sich eine Bohrung, in

welche die Pumpe m eingeschraubt ist.

Die Construction und Wirkungsweise der Pumpe ist folgende: Durch die Pumpe in ist

ihrer ganzen Länge nach ein Canal gebohrt, an dessen unterem Ende ein Ventil sich

befindet; dasselbe wird durch eine Schraubenfeder n³ gegen seinen Sitz n² angedruckt.

Ueber dem Ventil ist eine Lederpackung, welche durch eine hohle Stellschraube n⁴ festgehalten wird und das Wasser hindert,

zwischen dem Ventil und der Bohrung der Pumpe hindurch zu dringen. In

gemeinschaftlicher Achse mit dem eben genannten Ventil liegt das Austrittsventil,

welches durch die kleine Schraubenfeder o² gegen

seinen Sitz angedrückt wird. Die Feder o² stützt

sich gegen eine durchbohrte Scheibe o³, welche

den Boden der Pumpe bildet. p ist der Pumpenkolben; derselbe bewegt sich

mit seinem oberen Ende in einer Höhlung des Deckels I.

Das untere Ende des Pumpenkolbens p enthält das

Einlaßventil q, welches durch die Schraubenfeder q² gegen seinen Sitz heran gezogen wird; der

obere Theil der Feder q² wird durch einen Stift,

der quer durch den Kolben hindurch gesteckt ist, an diesem festgehalten. Die Pumpe

nimmt ihr Wasser durch die Oeffnung r ein, welche in das

Reservoir l einmündet und ungefähr in der halben Höhe

der Flüssigkeit liegt, so daß die Maschine von jeder Stellung aus in Gang gesetzt

werden kann. Die Zugänge zu den Aus- und Eintrittsventilen sind mit

Drahtgeweben überdeckt, damit kein Schmutz zwischen die Ventile und ihre Sitze

eintreten kann. Zum Betriebe der Pumpe dient der Schwengel s an dem einen Ende der Welle t. Dasjenige

Ende der Welle t, welches in dem Reservoir l liegt, läuft in eine Gabel aus, welche den

Pumpenkolben p umfaßt. Durch die Bewegung des Schwengels

s wird der Pumpenkolben p in eine auf und nieder gehende Bewegung versetzt und das Wasser

vermittelst der Ein- und Austrittsventile aus dem Reservoir l in den Cylinder a gepumpt.

Der Preßkolben b und der Stempel c werden dadurch zum Niedergange veranlaßt und der Stempel drückt ein Loch

durch die auf der festen Unterlage f liegende

Viechplatte. Der Niedergang des Schwengels s wird durch

eine Nase v am Reservoir l

begrenzt.

Das Heben des Preßkolbens nach dem Lochen geht in folgender Weise vor sich: Der

Schwengel s kann auf seiner Welle von dem Reservoir so

weit abgeschoben werden, daß er mit der Nase v nicht

mehr zusammentrifft. Ist dieß geschehen, so kann er noch unter die Nase herab

gedrückt werden. Dabei geht der Kolben p so weit nieder,

daß das Eintrittsventil q an seinem unteren Ende auf die

Stellschrauben n⁴ oberhalb der Lederpackung n² sich aufsetzt. Dadurch wird das Ventil,

welches unten die Lederpackung n² abschließt, von

seinem Sitze abgehoben und das Wasser kann aus dem Cylinder a durch den Wasserweg w in das Reservoir l zurück fließen. Nachdem hierdurch der Druck auf den

Preßkolben b aufgehoben ist, wird derselbe durch den

Daumen x in die Stellung übergeführt, welche Fig. 13

darstellt. Dieser Daumen x sitzt an dem Ende einer Welle

y, welche durch einen Handhebel z in Thätigkeit gesetzt werden kann, und ist so

gestaltet, daß er in seiner tiefsten Lage den Niedergang des Preßkolbens nicht

hindert; gibt man ihm aber von dieser Lage aus eine halbe Umdrehung, so geht er in

die Stellung Fig.

13 über.

Um die Hubhöhe des Preßkolbens zu reguliren und um zu verhindern, daß der Preßkolben

nach vollendetem Niedergange einen Druck auf den Boden ausübt, ist mit dem Austrittsventil eine

kleine metallene Stange 2 verbunden, welche durch die Achse der Schraube i hindurch geht. Die Stange 2 hat unten ein

Schraubengewinde, auf welches die Stellmuttern 3 aufgeschraubt werden. Diese

Stellmuttern 3 werden an der Stange 2 so eingestellt, daß die Entfernung zwischen

ihnen und dem unteren Ende der Schraube i genau so groß

wird als die Hubhöhe, welche dem Preßkolben gegeben werden soll. Wenn daher der

Kolben b den erforderlichen Weg durchlaufen hat, so

trifft die Schraube i mit ihrem unteren Ende gegen die

Stellmuttern 3; dadurch wird das Austrittsventil von seinem Sitze abgezogen und die

Pumpe kann keine Wirkung weiter auf den Preßkolben ausüben.

Tafeln